Disease Management Programm im österreichischen

Werbung

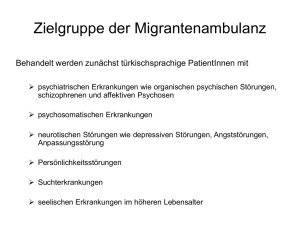

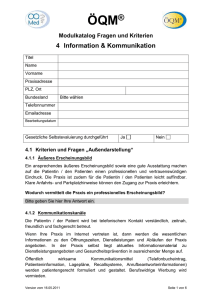

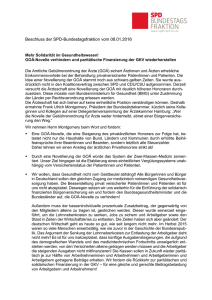

6. Symposium Integrierte Versorgung Multimorbidität und Integrierte Versorgung Versorgungsmanagement? – Von Disease Management zu Das Competence Center Integrierte Versorgung (CCIV) lud im Namen der österreichischen Sozialversicherung im November 2011 zum 6. Symposium Integrierte Versorgung mit dem Titel „Multimorbidität und Integrierte Versorgung – Von Disease Management zu Versorgungsmanagement?“. Ziel der diesjährigen Veranstaltung war es, der Versorgungsform Disease Management auf den Zahn zu fühlen und Wege zu finden wie Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte zu einer Teilnahme motiviert werden können. Diese Diskussion wurde vor dem Hintergrund steigender Multimorbiditätszahlen geführt und die Herausforderungen welche sich dadurch für die primärärztliche Versorgung ergeben beleuchtet. Die Eröffnung und die Begrüßung wurden von Frau MRin Dr.in Magdalena Arrouas, stellvertretende Sektionsleiterin der Sektion III in Vertretung des Bundesministers Alois Stöger diplomé und der Netzwerkmanagerin des CCIV, Mag.a Karin Eger, vorgenommen. In den Eröffnungsworten wurde die Wichtigkeit des Themas Integrierte Versorgung für die Zukunft betont und klar hervorgehoben, dass die Patientinnen und Patienten bei allen Überlegungen stets im Mittelpunkt stehen müssen. Als zukünftige Herausforderung wurde vor allem auch der Anstieg der chronisch erkrankten Personen gesehen, welcher eine Optimierung der Schnittstellen mithilfe der integrierten Versorgung notwendig mache. Disease Management Programm im österreichischen Gesundheitswesen Univ.-Prof. Dr. Andreas Sönnichsen von der Parcelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg referierte zum Thema ͵DMP „Therapie Aktiv’: Was bringt es wirklich und was muss besser werden?“. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen präsentierte Prof. Sönnichsen die Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie, welche in Salzburg vor Einführung des DMP durchgeführt wurde. Zu diesem Zweck wurden Diabetikerinnen/Diabetiker in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe eingeteilt und nach einem Jahr das DMP evaluiert: Die Schwierigkeiten zeigten sich auf unterschiedlichen Ebenen. Die angestrebte Teilnehmerrate (Betreuung von 1/3 aller Diabetikerinnen/Diabetiker in einem DMP) nicht erreicht. Umgelegt auf die Einwohnerzahl in Salzburg, hätte eine Allgemeinmedizinerin/ein Allgemeinmediziner 60 Diabetikerinnen/Diabetiker zu betreuen, es waren jedoch nur 16 Patientinnen/Patienten pro Ärztin/Arzt bei 90 teilnehmenden Ärztinnen/Ärzten (33%). Somit erreichte man nur eine Teilnahmerate von 10%. Die Summe der Teilnehmer war insgesamt seit 2007 rückläufig, auch wenn sie im letzten Jahr wieder gestiegen ist. Derzeit liegt die Teilnahmerate bei ca. 8%. Die Evaluation im Rahmen der einjährigen Studie hat minimale positive Veränderungen der medizinischen Parameter im Vorher-Nachher-Vergleich gezeigt. Ein großer Erfolg hat sich jedoch hinsichtlich der Prozessqualität gezeigt: DMP-Patientinnen/Patienten sind signifikant besser geschult und haben u.a. signifikant mehr Augenuntersuchungen als die Patientinnen/Patienten in der Kontrollgruppe. Außerdem wurde erhoben, welche Patientinnen/Patienten dem DMP treu bleiben und wie sie sich von jenen unterscheiden, die nach 1 bis 2 Jahren wieder aussteigen. Man hat festgestellt, dass diejenigen die dem DMP treu geblieben sind schon von Beginn an bessere Ausgangswerte hatten während jene Diabetikerinnen/Diabetiker, die eine umfassendere Betreuung notwendig hätten, eher wieder aussteigen. Hinsichtlich der Rentabilität ergab die Studie, dass die derzeitige Teilnahmerate zu gering ist um eine Kosteneffizienz nachzuweisen. Verbesserungspotential sieht Prof. Sönnichsen in der Erhöhung der Teilnahmeraten, eventuell durch verschiedene Incentives für Ärztinnen/Ärzte (im Rahmen der Evaluation konnte festgestellt werden, dass sie zwar mit der Honorierung zufrieden sind, aber nicht mit der EDV-Situation) oder für Patientinnen/Patienten. Letztere sollten mehr Eigenverantwortung bekommen und stärker involviert werden. Von zentraler Bedeutung wäre die Schaffung eines Komplettkonzeptes „Chronic Care“, da aufgrund des vermehrten Auftretens von Multi- bzw. Komorbidität eine eindeutige Zuordnung zu einer Versorgungsform in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Dr.in Susanne Rabady von der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin präsentierte das Thema „Disease Management und Chronic Care in der Praxis – Herausforderung und Chance für das Praxisteam“. Typisch für den Arbeitsablauf in einer allgemeinmedizinischen Praxis ist eine hohe, völlig ungeordnete Vielfalt an Problemstellungen, die Simultaneität von Abläufen, die eine sehr hohe Entscheidungsdichte und –vielfalt bedingen, sowie eine hohe Frequenz von Unterbrechungen durch akute Ereignisse, Rückfragen durch Personal oder Patientinnen/Patienten und unaufschiebbare Telefonate. All dies beeinflusst die Möglichkeit, Zeitstruktur und Ablauforganisation zu gestalten. Die gleiche Situation zeigt sich nur noch in Notfallambulanzen. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Hausärztinnen/Hausärzte chronisch kranke und multimorbide Menschen betreuen bzw. führen und stabile Langzeitbeziehungen und umfassende psychosoziale Betreuung anbieten. Als einen wesentlichen Erklärungsansatz für die schwierige Etablierung neuer Strukturen und Programmen in der Hausarztpraxis sieht die Referentin in einer „decision fatigue“. „Decision fatigue“ bezeichnet die Abnahme mentaler Energie und Selbstkontrolle als Folge häufiger Entscheidungssituationen in schneller Abfolge. Sie äußert sich einerseits in unzureichend bedachten Entscheidungen, andererseits im Vermeiden von Risiken, die zwangsläufig mit jeder Entscheidung verbunden sind. Das Einführen von Programmen für die langfristige Betreuung chronisch Kranker erfordert eine Umorganisation des Praxisablaufes. Dazu bedarf es der Beteiligung des gesamten Praxisteams, welches sich die anfallenden Aufgaben teilt. Selbstkontrolle und Entscheidungsfähigkeit bleiben am ehesten erhalten, wenn durch Routinen, Aufgabenverteilung und klare Handlungsabläufe unnötige Entscheidungsvorgänge vermieden werden können. Als eine elementare Voraussetzung für die strukturierte Versorgung von chronisch kranken Menschen in der Hausarztpraxis ortet Frau Dr.in Rabady eine allgemeinmedizinische Ausbildung (Lehrpraxis), die Praxisorganisation und Teamführung einschließt, aber auch eine Start- und Organisationshilfe bei der Praxiseröffnung. Darüber hinaus sind sowohl niederschwellig zugängliche und intelligente Softwarelösungen nötig als auch Praxisgrößen, in dem sich ein kompetentes Team bilden lässt. Die Patientin/Der Patient im Fokus des Versorgungsmanagements Mag. Andreas Keclik von der Wiener Gesundheitsförderung erzählte über Erfahrungen und Erwartungen Betroffener hinsichtlich PatientInnenorientierung im Versorgungsmanagement. Das Team Gesunde Stadt – Selbsthilfe und Empowerment der Wiener Gesundheitsförderung fungiert als Selbsthilfeunterstützungsstelle und Sprachrohr für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen. Das Disease Management Programm „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“ wird von den Personen mit Diabetes mellitus Typ 2 sehr gut angenommen und wird als ein wichtiger Schritt für eine bessere Versorgung wahrgenommen. Insbesondere die systematische Durchführung von notwendigen Untersuchungen, Schulungsangeboten im niedergelassenen Bereich aber auch die zwischen den Medizinerinnen/Medizinern und Diabetikerinnen/Diabetikern abgeschlossenen Zielvereinbarungen werden als Vorteile gegenüber der Regelversorgung gewertet. Aus Sicht der Patientenvertretungen gibt es aber durchaus auch Verbesserungspotential. So sollte das Programm auf ganz Österreich ausgeweitet werden und der Anteil der DMP-Ärztinnen und Ärzte wesentlich gesteigert werden, so dass Diabetikerinnen/Diabetiker wohnortnah versorgt werden können. Grundsätzlich ist die Patientin/der Patient die/der eigentliche Produzentin/Produzent ihrer/seiner Gesundheit. Dazu bedarf es allerdings auf Seiten des Systems eine Förderung des Selbstmanagements der Betroffenen. Dies kann durch eine Zielgruppenorientierung hinsichtlich der Kommunikation, die auf die Bedürfnisse der Erkrankten abgestimmt ist aber auch durch die Vermittlung von alltagsrelevanten Informationen in Gesprächen und Schulungen realisiert werden. Prof. Dr. Axel Mühlbacher vom Institut für Gesundheitsökonomie und Medizinmanagement, Hochschule Neubrandenburg präsentierte die Ergebnisse eines Discrete Choice Experiments zu Patientenpräferenzen bei der Versorgung in integrierten Versorgungsmodellen. Die in den USA durchgeführte Studie zielte darauf ab ein Präferenzmodell zu erarbeiten um die Versorgung entsprechend dieser Präferenzen modellieren zu können. Im Rahmen der Studie wurden Experimente zu folgenden vier Ebenen der Leistungserbringung durchgeführt: Patienteninvolvierung, Kontaktpunkt mit der Versorgung, Personal und Organisation der Versorgung. Darüber hinaus wurde untersucht, ob sich die Präferenzen unter dem Einfluss von Krankheiten wie Diabetes oder Krebs verändern. Ausgewertet wurde unter anderem, ob und in welcher Höhe Patientinnen/Patienten bereit sind Kosten zu tragen, ob zum Beispiel Multidisziplinarität vor Shared Desicion Making bevorzugt wird und welche Rolle das Vertrauen und das Fachwissen des Behandlers/der Behandlerin spielt. Die Ergebnisse der Studie werden demnächst in einem wissenschaftlichen Journal publiziert. Das multimorbide Krankheitsbild in der integrierten Versorgung Sophia Schlette, MPH vom Gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin referierte über den Umgang mit Multimorbidität in integrierten Versorgungssystemen am Beispiel Kaiser Permanente. Kaiser Permanente ist eine der sechs größten Krankenversicherungen in den USA und bietet als non-profit Unternehmen ihren Versicherten Zugang zu einem vollintegrierten Versicherungs- und Versorgungssystem. Insgesamt versorgt Kaiser Permanente 8,7 Mio. Versicherte in 9 Bundesstaaten (vorwiegend Westküste) mit 15.800 Ärztinnen/Ärzten, 45.000 Pflegekräften, 35 Krankenanstalten und 454 Einrichtungen zur ambulanten Versorgung. Da es sich um ein non-profit Unternehmen handelt, wird der Profit zur Gänze reinvestiert, wobei ein Großteil für Forschung und Entwicklung aufgewendet wird. Kaiser Permanente sieht sich dabei selbst als Total Health Organization, die sämtliche Gesundheitsleistungen integriert anbietet, wobei sich die Integration auf die Partnerschaft zwischen den Leistungserbringern und der Versicherung bezieht. Das System von Kaiser Permanente wird durch ein umfassendes Case Management von Hausärzten, einer hohen Compliance der Versicherten und einer vollintegrierten telemedizinischen Versorgung geprägt. Versicherte bei Kaiser Permante haben die freie Wahl einer Hausärztin/eines Hausarztes bzw. einer/eines nurse practitioners, sowie einer Frauenärztin/eines Frauenarztes, einer/eines Optikerin/Optikers und einer/eines Kinderärztin/Kinderartzes. Die Hausärztin/der Hausarzt übernimmt dabei die Gatekeeperfunktion und tritt als Lotse durch das Gesundheitssystem auf. Durch die freie Arztwahl entsteht ein qualitätsorientierter Wettbewerb unter den Leistungserbringern und zusätzlich ist eine strenge Qualitätssicherung implementiert. Ermöglicht und optimiert wird das gesamte System von Kaiser Permanente durch eine umfassende Software Lösung (HealthConnect), welche ein voll integriertes Informationsmanagement- und Versorgungssystem für alle Beteiligten darstellt. Personenbezogene Daten sind dabei nur für die jeweiligen Patientinnen/Patienten selbst, ausgewählte Ärztinnen/Ärzte sowie Forscherinnen/Forscher von Kaiser Permanente sichtbar. Mit „My Health Manager“, dem Software Zugang für Versicherte, können diese unter anderem Testergebnisse abrufen, Informationen zu Rezepten und Verordnungen abfragen, Arzttermine online managen, Ärztinnen/Ärzte per e-Mail kontaktieren und Informationen über Krankheiten und Behandlungsempfehlungen rund um die Uhr abrufen. Ältere Personen nutzen die Software häufig, um sich beschwerliche Arztwege zu ersparen. Durch die Auswertung der Daten von HealthConnect ist es für Kaiser Permanente möglich festzustellen, welche und wie viele Ärztinnen/Ärzte kontaktiert, Medikamente verschrieben und Eingriffe durchgeführt wurden. Kaiser Permanente ist verglichen mit den anderen Health Plans in den USA am kosteneffektivsten und liegt bezüglich klinischer Qualität in acht Regionen an erster Stelle. Die Erfolgsfaktoren werden unter anderem in der Integration von Prävention, Versorgung und Selbstmanagement ohne finanzielle Anreize gesehen. Dr.in med. Hanna Kaduszkiewicz vom Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sprach über die „Möglichkeiten und Grenzen der Weiterentwicklung von DMP für multimorbide Patientinnen und Patienten“. Disease Management Programme beruhen auf evidenzbasierten Leitlinien. Die Anwendung von monomorbiditären Leitlinien für multimorbide Patientinnen/Patienten ist jedoch nur eingeschränkt möglich. Es ist daher notwendig, dass derartige Leitlinien entwickelt werden, um die Versorgung multimorbider Patientinnen/Patienten zu verbessern. Da die Entwicklung solcher Leitlinien eher mittel- bis langfristig möglich ist, schlägt die Referentin ein Case Management als Zwischenlösung vor. Dieses Case Management soll (telefonisch und direkt) schwer kranke, bedürftige und kostenintensive Patientinnen bzw. Patienten betreuen, sowie eine Ergänzung der hausärztlichen Therapie im psychosozialen Bereich darstellen. Langfristige Projekte hingegen zielen auf die Optimierung von bestehenden, monomorbiditären evidenzbasierten Leitlinien ab. Grundlage dafür kann die sogenannte 46er Liste sein. Diese gruppiert chronische Krankheitskombinationen, welche mit einer bestimmten Prävalenz vorkommen wie z.B. die 6 häufigsten chronischen Krankheiten: Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, chronischer Rückenschmerz, Diabetes mellitus, Arthrose und koronare Herzkrankheiten. Diese decken das Multimorbiditätsspektrum von 42% der multimorbiden Patienten ab. Hinsichtlich der Behandlung auf Hausarzt-Patientenebene sollte man sich bemühen, multimorbide Patienten optimal zu versorgen indem Strukturen und Standards entwickelt werden und vor allem die Bedeutung von Kommunikation, Empathie und Aufmerksamkeit im Mittelpunkt steht. Daniela Amann von der Schwenninger Krankenkasse stellte sich der Frage ob Gesundheitsbegleitung ein wirksamer Ansatz zur Versorgungssteuerung ist. Im Mittelpunkt des Vortrags standen die gesundheitsbegleitenden Maßnahmen der Schwenninger Krankenkasse. Ausgangspunkt für die Befassung mit sektorenübergreifender Versorgung von multimorbiden Personen waren Mängel in der sektoral getrennten Behandlung. Die Schwenninger Krankenkasse bietet in diesem Zusammenhang eine Lotsenfunktion an, wodurch multimorbide Personen zielgerichtet durch das System begleitet werden. Die Vision, die hinter den Bemühungen der optimierten und frühzeitigen Versorgung steht, orientiert sich am Leitsatz „Krankheit vermeiden, bevor sie zur Krankheit wird“. Dafür dient ein übergeordneter Behandlungspfad, der unter anderem Ärtzinnen und Ärzte, Krankenhäuser, die Rehabilitation, Hilfsmittel und die Pflege berücksichtigt. Die Schwenninger Krankenkasse konzentrierte sich auf fünf Krankheitsbilder. Neben Volkskrankheiten, die bereits im Rahmen von DMP´s versorgt werden, umfassen diese auch Depressionen und Schizophrenie. Die zentralen Versorgungsziele umfassen die Verbesserung der Compliance, die Steigerung der Adherence, das Erreichen von Empowerment sowie die Sicherung der erzielten Erfolge. Als Beispiel einer konkreten Versorgungsmaßnahme wurde das Programm „GesünderLebenPLUS“ vorgestellt, welches die Multimorbidität der Versicherten und die transsektorale Versorgung berücksichtigt. Zum einen stehen den Patientinnen/den Patienten Gesundheitsbegleiter der Schwenninger Krankenkasse und zum anderen ein medizinisches Team zur Verfügung. „GesünderLebenPLUS“ ist weiters durch die Vernetzung von Leistungserbringerinnen/Leistungserbringern und sonstigen Partnerinnen/Partnern sowie einer engen Abstimmung mit behandelnden Ärztinnen/Ärzten gekennzeichnet, wodurch parallele Strukturen in der Versorgung vermieden werden sollen. Eine zusammenfassende Betrachtung des Projektes zeigte im Wesentlichen, dass eine hohe Akzeptanz durch die behandelnden Ärztinnen/Ärzte und eine hohe Kundenzufriedenheit erreicht werden konnte. Herausforderungen für die primärärztliche Versorgung Dr. med. Tobias Freund vom Universitätsklinikum Heidelberg referierte über multimorbide Patientinnen/Patienten in der Hausarztpraxis und betrachtete Versorgungsmanagement im Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Individualisierung. Die Zahl chronisch kranker Patientinnen und Patienten nimmt seit Jahren stetig zu. Die meisten von ihnen haben dabei nicht nur eine, sondern mehrere chronische Krankheiten gleichzeitig, d.h. dass auch Multimorbidität weltweit zu nimmt, wobei diese keineswegs erst ab 65 Jahren eintritt. Diese Tatsache ist folglich auch bei der Betreuung dieser Patientinnen und Patienten im Rahmen der hausärztlichen Versorgung zu beachten. Die multimorbide Patientin bzw. der multimorbide Patient befindet sich auf einem Grad zwischen Gesundheit und Krankheit und sollte nicht kränker werden. Um diese Balance zu halten und den Herausforderungen der Betreuung von diesen Patientinnen/Patienten gerecht zu werden, werden in Deutschland bisher individualisierte Versorgungskonzepte angeboten. In sogenannten Selbstmanagementprogrammen werden die Patientinnen bzw. Patienten beispielsweise mit Hilfe von Ernährungsberatung und Bewegungstherapie unterstützt. Darüber hinaus existieren Disease Management Programme (DMP), welche u.a. standardisierte Behandlungspfade, SelbstmanagementTraining in Gruppen sowie Beratung beinhalten. Sind Patientinnen bzw. Patienten von mehreren chronischen Krankheiten betroffen, gibt es Case-Management Programme wie etwa das Modellprojekt VERAH, welches intensivierte und individualisierte Selbstmanagementunterstützung, umfassendes Assessment sowie intensiviertes (Telefon-) Follow-up bietet. Dr. Freund stellt im Rahmen des Symposiums das Projekt PraCMan (Hausarztpraxis-basiertes Case Management bei chronisch kranken Patienten) vor, welches als klinische Studie angelegt ist und federführend von der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Institut für Allgemeinmedizin in Frankfurt am Main und Jena durchgeführt wird. Es handelt sich dabei um die Entwicklung sowie Evaluation eines indikationsübergreifenden Hausarztpraxis-basierten Case Management-Programms. Am Anfang des Case Managements steht ein ausführliches Gespräch mit dem CM Team (Arzt + MFA) über die gesundheitlichen Probleme der Patientin bzw. des Patienten, in dem gemeinsame Ziele und Maßnahmen geplant werden. Durch die Studie „PraCMan“ sollten Patientinnen bzw. Patienten motiviert werden, da sie bereit sein sollten ihr Leben verändern zu wollen und die Interventionen von der Patientin bzw. von dem Patienten selber durchzuführen sind. Dr. Reinhold Glehr, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin stellte sich die Frage wie die Synthese von Personen- bzw. Krankheitsorientierung gelingen kann. Laut Georg Engel ist die Diagnostik und Therapie eines autonomen Patienten/ einer autonomen Patientin grundlegend abhängig von Temperament, Persönlichkeit, Geschlecht sowie sozialer Lebenswelt. Demgegenüber stehen medizinische Standards. Im Bezug auf die patientenorientierte Konsultation fasst Jan McWhinney die wichtigen Eckpunkte mit der Exploration von Krankheit und Kranksein, der Auftragsklärung, der Festlegung einer gemeinsamen Agenda sowie der Suche nach einer gemeinsam Entscheidung zusammen. Hope´s Informed Decision versucht Personen– wie auch Krankheitsorientierung zu vereinen, indem er das Bewusstsein für Patientenbedürfnisse wie auch –erwartungen, deren Rechte wie auch Verpflichtungen sowie Auswahlmöglichkeiten in Relation zur Betrachtung der Sozialversicherungsregeln, dem Konsumentenschutz wie auch Ressourcen, Schutz und Wünsche der Allgemeinheit setzt. Durch Aaron Antonovskys Salutogenese und dem Gefühl für Verstehbarkeit, Handhabbarkeit sowie Sinnhaftigkeit wird die Wissenschaft der Entstehung von Gesundheit vermittelt, welche die Sichtweise der Medizin wie auch die dynamischen Wechselwirkungen zur Entstehung wie auch Erhaltung von Gesundheit aufzeigt. Aus der Sicht der evidenzbasierten Medizin (EBM), sollten medizinische Entscheidungen auf Patientenwünschen, individuellen Erfahrungen, sowie auf systematischer Forschung basieren und systematische Übersichtsarbeiten zur Bewertung von Diagnostik und Therapien die Grundlage darstellen. Ärztliche Vorraussetzungen dafür sind vor allem das Wissen über Ergebnisse, die Anwendbarkeit dieser wie auch der Transfer zum Patienten/ zur Patientin mit anschließend gemeinsamer Problemlösung. Diesbezüglich kann gesagt werden, dass Krankenbehandlung und Gesundheitsvorsorge trotz EBM-Programme individuell sind, Evidenz ständiger Wandlung unterliegt, das Wissen stetig gelehrt und geübt werden muss sowie die Messbarkeit einer guten Konsultation schwer prüfbar ist. Herausforderungen zeigen sich vor allem in der Unsicherheit bzgl. der subjektiven Teile der Erkrankung, der Vertrauenswürdigkeit der Ärztin/ des Arztes wie auch bzgl. des vorhandenen Wissensstands über die Erkrankung. Damit die Synthese gelingt, sollte besonderes Augenmerk auf die psychosozialen Skills in Aus- und Fortbildung, die Wertschätzung der Konsultation, das Verständnis für Komplexität der Individualmedizin wie auch Spielräume bei den Handlungsempfehlungen und Leitlinien gesetzt werden. Fazit: es wird eine allgemeinmedizinische Lehrpraxis benötigt. Die diesjährige Veranstaltung zeigte erneut die Bedeutung der integrierten Versorgung vor allem im Bereich der chronischen Erkrankungen und eines notwendigen gemeinsamen Diskurses zu diesem Thema auf. Unterschiedliche Sichtweisen sowie Erfahrungen der Referentinnen und Referenten und im Rahmen der Publikumsdiskussion boten wichtige und auch kritische Anregungen, zeigten Raum für Verbesserungen auf und zeichneten ein Bild von Ansätzen für die Zukunft der integrierten Versorgung in Österreich.