Die Krebstherapie der Zukunft

Werbung

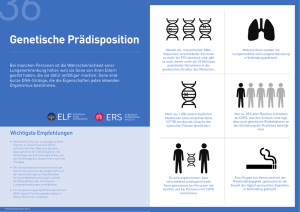

Forschung und Technik 23.05.12 / Nr. 118 / Seite 58 / Teil 01 # NZZ AG Die Krebstherapie der Zukunft Herausforderungen im Zeitalter der genetischen Tumor-Entschlüsselung. Von JeanPhilippe Theurillat Die Analyse des Erbguts von Tumoren steht vor der klinischen Einführung. Dadurch könnten sich die Heilungschancen bei Krebs erhöhen. Die erfolgreiche Entwicklung neuer Therapien hängt aber auch vom Zugang zu den Patientendaten ab. In der Vergangenheit haben Pathologen Tumore nach äusseren Merkmalen wie Grösse, Bezug zu anatomischen Strukturen und mikroskopischem Erscheinungsbild beschrieben. Diese Angaben dienten dem Onkologen als Richtlinien für die Therapiewahl. Heute gehen Ärzte dank neueren Entwicklungen in der Krebsforschung zunehmend den Ursachen des Tumorwachstums nach. Eine Krankheit der Gene Krebs ist weitgehend eine Krankheit der Gene. Durch Genmutationen werden im Tumor krebstreibende Gene (Onkogene) aktiviert und krebshemmende Gene (Tumorsuppressoren) inaktiviert. Die krebstreibenden Genveränderungen, die nicht nur die Bildung des Tumors, sondern auch dessen Wachstum fördern, werden auch als Fahrermutationen bezeichnet. Diese biologische Erkenntnis eröffnet Möglichkeiten für die zielgerichtete Therapie von Krebs. Denn die mutierten Gene, beziehungsweise die daraus hervorgehenden Eiweisse, sind dem Tumor eigen. Medikamente, welche sie treffen, bekämpfen die Wachstumsursache des Tumors und lassen normale Zellen unbehelligt. So hat etwa der Einsatz des (gezielten) Wirkstoffs Vemurafenib bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom (schwarzer Hautkrebs) zu einem heilungsähnlichen Tumorrückgang geführt. Die rasante Entwicklung im Bereich der Erbgutanalyse wird es künftig ermöglichen, beim Patienten eine Kartografie der krebsspezifischen Veränderungen zu erstellen. Der Hoffnung auf Heilung durch eine massgeschneiderte Therapie (personalisierte Medizin) stehen jedoch noch Hürden im Weg. So ist unser Wissen über das Tumorerbgut noch lückenhaft. Obwohl einige Fahrermutationen schon seit Jahren bekannt sind, stossen Tumorgenetiker immer wieder auf neue Mutationen, die in Tumor-Kollektiven nicht zufällig verteilt sind und deshalb für die Tumorentstehung wichtig sein könnten. So wurde etwa kürzlich ein bei Prostatakrebs häufig mutiertes Gen namens SPOP nachgewiesen. Ob Mutationen in diesem und anderen neuen Genen therapeutisch genutzt werden können, wird zurzeit erforscht. Erst wenige der in den letzten Jahren beschriebenen Fahrermutationen sind heute therapeutisch angreifbar. Die pharmazeutische Industrie hat sich bisher auf die Hemmung einer Gruppe von Eiweissen konzentriert, die krebsfördernde Signale in Form von Phosphatgruppen übertragen (Kinasen). Diese Moleküle besitzen eine enzymatische Tasche, die durch kleine chemische Verbindungen gehemmt werden kann. Die Entdeckung, dass Rapamycin, eine von Bakterien produzierte Substanz, hochspezifisch die wachstumsfördernde Kinase mTOR inaktiviert und gegen Nieren- und Leberkrebs wirkt, hat die Entwicklung weiterer Kinase-Hemmstoffe ermutigt und Medikamente wie das erwähnte Vemurafenib hervorgebracht. Frühere Fehlschläge Viele Fahrermutationen fallen aber nicht in die Gruppe der Kinasen. Bestrebungen, auch gegen diese Substanzen Hemmstoffe zu entwickeln, sind in der Vergangenheit fehlgeschlagen. Beispielhaft für die als unerreichbar («undruggable») geltenden Eiweisse sind Transkriptionsfaktoren, die durch komplizierte Bindungen mit der DNA und bestimmten Eiweissen viele Gene aktivieren. Komplexe Eiweiss-Interaktionen stellen bis anhin auch bei den sogenannten GTPasen, einer weiteren Gruppe von Signalschaltmolekülen, ein Problem dar. Der Ausdruck «undruggable» ist jedoch irreführend, da es nicht prinzipiell unmöglich ist, diese Eiweisse zu hemmen. Um das damit verbundene Potenzial zu illustrieren, sei erwähnt, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs – einer der aggressivsten Tumore überhaupt – fast ausschliesslich durch aktivierende Fahrermutationen in einer GTPase (KRAS) gekennzeichnet ist. Der Zeitdruck in der Pharmaindustrie, in rascher Folge neue Medikamente auf den Markt zu bringen, begünstigt die Entwicklung von Substanzen, die sich gegen einfach erreichbare Moleküle richten. Im Gegensatz zu den schwierigen Zielmolekülen mit starkem Krankheitsbezug zeichnen sich diese oft durch ein schwaches therapeutisches Potenzial aus. Das führt dazu, dass viele Arzneimittel nach teuren späteren klini- schen Studien scheitern. Vielversprechender wäre deshalb eine auf längere Frist angelegte Grundlagenforschung mit der Aussicht, fundamental neue Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen. Fehlende Nachhaltigkeit Noch haben zielgerichtete Krebstherapien mit der (fehlenden) Nachhaltigkeit ihrer Wirkung zu kämpfen: Viele Substanzen nützen nur kurzfristig, und die Rückkehr des Tumors ist oft nur eine Frage der Zeit. Auch beim erwähnten Melanom-Medikament Vemurafenib geht die Wirkung nach durchschnittlich sieben Monaten verloren. Das hat damit zu tun, dass es unter der Therapie zu einer Selektion neuer Mutationen kommt, die den gehemmten Signalpfad wieder reaktivieren. Dadurch wird der therapeutische Effekt aufgehoben. Die Resistenzentwicklung ist dabei Ausdruck einer flexiblen Wechselwirkung zwischen dem Tumorerbgut und der Behandlung. Forscher hoffen, durch die gleichzeitige Bekämpfung von mehreren miteinander kooperierenden Fahrermutationen den Krebs härter treffen zu können und damit der Resistenzentwicklung entgegenzuwirken. Ähnlich wie bei der HIV-Therapie, die ebenfalls unter dem Problem eines flexiblen Erbguts leidet (in diesem Fall des HIVirus), könnte eine gezielte Kombinationstherapie bei vielen Krebsarten den Übergang von tödlichen zu kontrollierbaren Krankheiten ermöglichen. Was aber bedeutet das für die Onkologie? Sie muss sich vom alten Paradigma lösen, neue Medikamente nur in Kombination mit etablierten, meist unspezifischen Standardtherapien auszutesten. Denn diese Strategie ignoriert die Möglichkeit, dass die Wirkung von gezielten Medikamenten durch Standardtherapien aufgehoben oder abgeschwächt werden kann. Neuerdings werden deshalb erste klinische Studien durchgeführt, in denen gezielte Therapien in Kombination getestet werden – ohne vorgängigen Nachweis, dass die Substanzen auch einzeln wirksam sind. Eine wichtige Voraussetzung für ein solches Vorgehen ist die Kenntnis, welche Fahrermutationen den Tumor im Wachstum antreiben. Die Bestimmung des Tumorerbguts als Teil des Patientenmanagements wird zweifellos neue Türen öffnen. Anders als bis anhin erscheint der Tumor eines Patienten nicht mehr als undefinierte Grösse. Die enge Beziehung zwischen Forschung und Technik 23.05.12 / Nr. 118 / Seite 58 / Teil 02 # NZZ AG den genetischen Tumorveränderungen und dem Ansprechen des Patienten auf eine Therapie kann genutzt werden, um dem Patienten eine auf seine Fahrermutationen abgestimmte Behandlung zu ermöglichen. Zudem können klinische Verlaufsdaten von genetisch definierten Tumoren wichtige Rückschlüsse auf ein allfälliges Therapieversagen liefern. Datenbanken über Therapie-, Verlaufs- und Erbgutinformationen werden es ermöglichen, Untergruppen von Patienten mit ungewöhnlich gutem oder schlechtem Ansprechen zu identifizieren. Dadurch können Hypothesen zu den Gründen für die beobachteten Unterschiede formuliert werden, die dann im Labor und in klinischen Studien überprüft werden müssen. Auf diese Weise konnte etwa gezeigt werden, dass der erwähnte Wirkstoff Vemurafenib (Inhibitor der onkogenen BRAF-Kinase) bei Dickdarmkrebspatienten mit aktivierenden BRAF-Mutationen weit weniger wirkt als bei Melanompatienten mit der gleichen Mutation. Kürzlich ist auch der Grund dafür gefunden worden: Im Dickdarmkrebs führt die Hemmung von BRAF zu einer Aktivierung des vorgeschalteten Zellrezeptors EGFR, der den gleichen Signalpfad aktivieren kann. Melanomzellen hingegen verfügen nicht über diesen molekularen Ersatzmechanismus. Weiter konnten die Forscher im Labor zeigen, dass die kombinierte Hemmung von BRAF (durch Vemurafenib) und EGFR (durch Cetuximab) das Überleben von Dickdarmkrebszellen ähnlich stark beeinträchtigt wie die alleinige Behandlung von Melanomzellen mit Vemurafenib. In klinischen Studien muss nun die Kombinationstherapie bei Dickdarmkrebspatienten überprüft werden. Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, warum die Wirksamkeit von gezielten Therapien nicht nur als Einzelbehandlung beurteilt werden kann. Solche Forschungserfolge machen aber auch klar, dass die Bedeutung von Patientendaten in Zukunft stark zunehmen wird, da wir nun viel direkter von den behandelten Patienten lernen und dadurch die Behandlungskonzepte stetig verbessern können. Der Fortschritt zielgerichteter Therapien hängt deshalb ganz entscheidend von der Bereitschaft der Patienten ab, ob sie in eine Verwendung ihrer Daten (wie Erbgutanalyse des Tumors und klinische Therapie- und Verlaufsdaten) einwilligen werden. Es ist vorstellbar, dass solche Daten an Tumorzentren verwaltet und für die behandelnden Mediziner sowie für Forscher in anonymisierter Form zugänglich gemacht werden. Biologisches Verständnis Schon in wenigen Jahren könnten die Kosten für die komplette Entschlüsselung eines Tumorerbguts unter die Grenze von 1000 Dollar fallen – was etwa den derzeitigen Kosten für den Nachweis einer einzigen Genveränderung entspricht. Doch erst das biologische Verständnis dieser Information wird uns erlauben, Herausforderungen wie die Resistenzentwicklung während der Krebsbehandlung zu meistern. Dies wird nur unter einer engen Zusammenarbeit von akademischer Grundlagenforschung, pharmazeutischer Industrie und Medizin gelingen. Die Schweiz kann aufgrund ihrer Stärke in diesen Bereichen die Entwicklung der zielgerichteten Krebstherapie entscheidend mitgestalten. Der Aufbau von Zentren, an denen die Tumorgenetik als integraler Bestandteil von Diagnostik und Therapie eingesetzt wird, wird Krebspatienten eine optimale Behandlung ermöglichen. In Norwegen ist diesen März das weltweit erste Pilotprogramm gestartet worden, welches die erbgutweite Analyse von Tumoren ins nationale Gesundheitssystem integriert. In diese Richtung sollte die Entwicklung gehen. Denn die Grundlagen der zielgerichteten Krebstherapie sind in den letzten Jahrzehnten erarbeitet worden. Jetzt gilt es, die nötigen Rahmenbedingungen und Strukturen zu schaffen, um das Potenzial dieses Therapieansatzes auszuschöpfen und damit hoffentlich viele Patienten heilen zu können. ................................................................................. Jean-Philippe Theurillat ist Pathologe und Krebsforscher. Er arbeitet als Stipendiat des Nationalfonds (SSMBS) am Broad Institute of MIT and Harvard in Cambridge, USA. Weiterführender Artikel zum Thema in: Cell 147, 26–31 (2011).