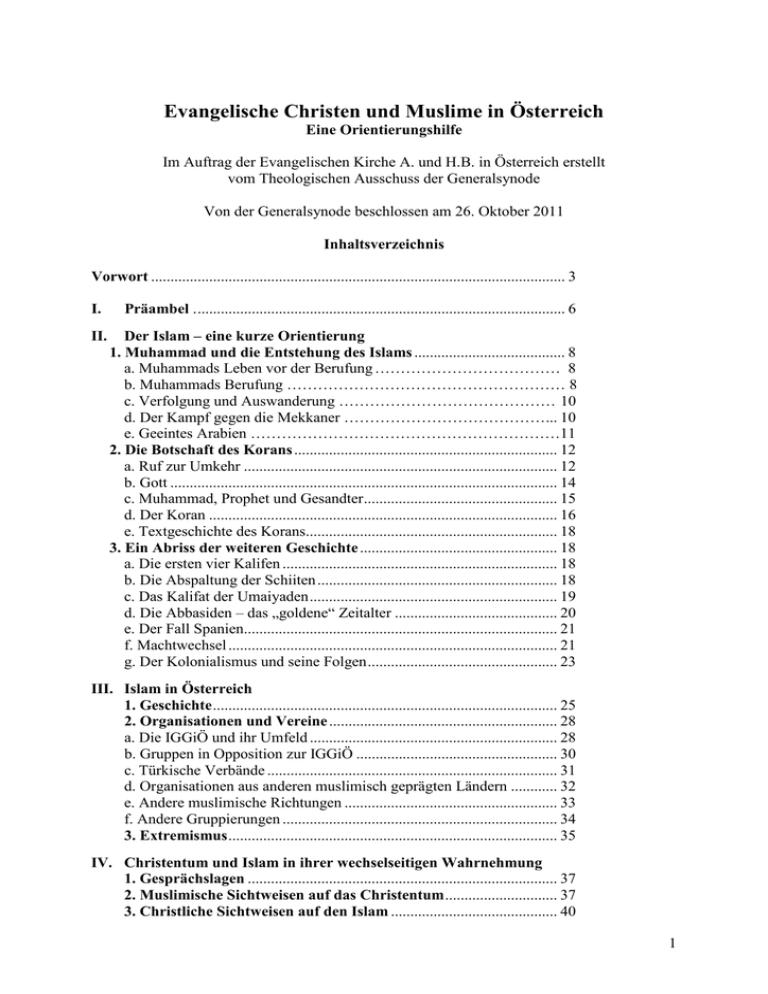

Evangelische Christen und Muslime in Österreich. Eine - RPI

Werbung