Soziodemografische, sozioökonomische und

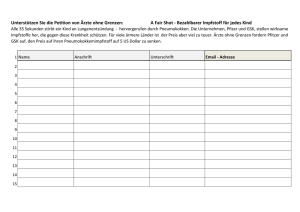

Werbung