Zusammenfassung_Leckel - IZZ-ON

Werbung

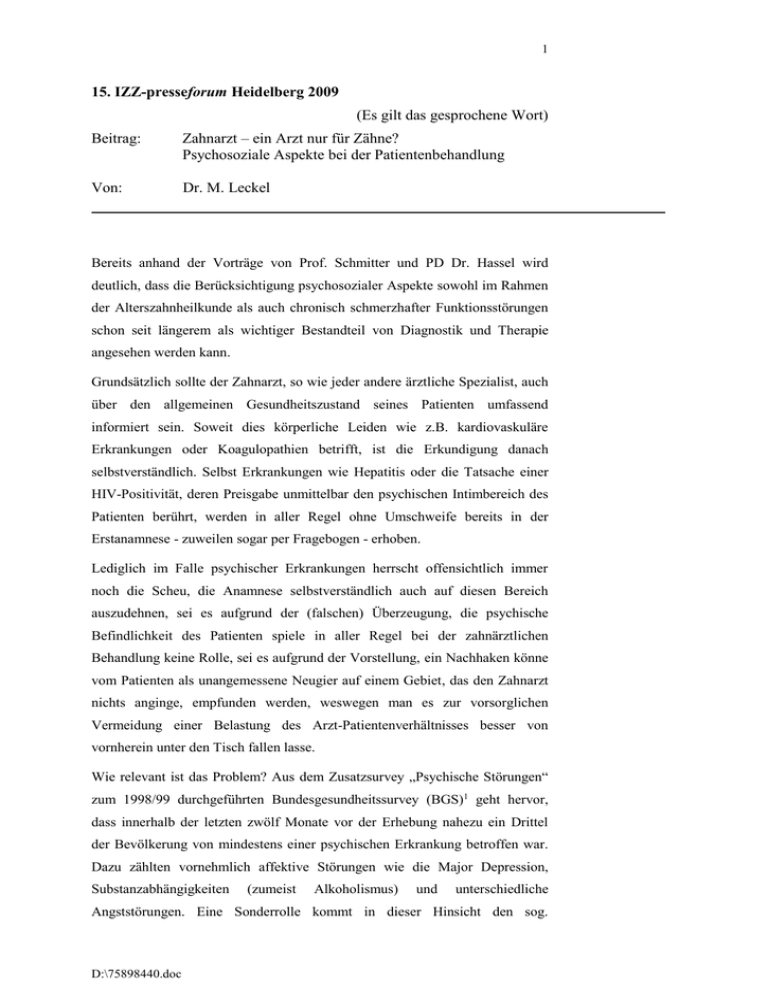

1 15. IZZ-presseforum Heidelberg 2009 (Es gilt das gesprochene Wort) Beitrag: Zahnarzt – ein Arzt nur für Zähne? Psychosoziale Aspekte bei der Patientenbehandlung Von: Dr. M. Leckel Bereits anhand der Vorträge von Prof. Schmitter und PD Dr. Hassel wird deutlich, dass die Berücksichtigung psychosozialer Aspekte sowohl im Rahmen der Alterszahnheilkunde als auch chronisch schmerzhafter Funktionsstörungen schon seit längerem als wichtiger Bestandteil von Diagnostik und Therapie angesehen werden kann. Grundsätzlich sollte der Zahnarzt, so wie jeder andere ärztliche Spezialist, auch über den allgemeinen Gesundheitszustand seines Patienten umfassend informiert sein. Soweit dies körperliche Leiden wie z.B. kardiovaskuläre Erkrankungen oder Koagulopathien betrifft, ist die Erkundigung danach selbstverständlich. Selbst Erkrankungen wie Hepatitis oder die Tatsache einer HIV-Positivität, deren Preisgabe unmittelbar den psychischen Intimbereich des Patienten berührt, werden in aller Regel ohne Umschweife bereits in der Erstanamnese - zuweilen sogar per Fragebogen - erhoben. Lediglich im Falle psychischer Erkrankungen herrscht offensichtlich immer noch die Scheu, die Anamnese selbstverständlich auch auf diesen Bereich auszudehnen, sei es aufgrund der (falschen) Überzeugung, die psychische Befindlichkeit des Patienten spiele in aller Regel bei der zahnärztlichen Behandlung keine Rolle, sei es aufgrund der Vorstellung, ein Nachhaken könne vom Patienten als unangemessene Neugier auf einem Gebiet, das den Zahnarzt nichts anginge, empfunden werden, weswegen man es zur vorsorglichen Vermeidung einer Belastung des Arzt-Patientenverhältnisses besser von vornherein unter den Tisch fallen lasse. Wie relevant ist das Problem? Aus dem Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ zum 1998/99 durchgeführten Bundesgesundheitssurvey (BGS)1 geht hervor, dass innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Erhebung nahezu ein Drittel der Bevölkerung von mindestens einer psychischen Erkrankung betroffen war. Dazu zählten vornehmlich affektive Störungen wie die Major Depression, Substanzabhängigkeiten (zumeist Alkoholismus) und unterschiedliche Angststörungen. Eine Sonderrolle kommt in dieser Hinsicht den sog. D:\75898440.doc 2 Somatisierungstörungen zu, deren Prävalenz zwar niedriger liegt, die sich aber sich durchaus auf zahnärztlichem Gebiet abspielen können und, falls sie nicht erkannt bzw. missdeutet werden, umfangreiche und schwerwiegende Über- und Fehlbehandlungen zur Folge haben können. Das Charakteristikum dieser Erkrankung ist nämlich die wiederholte Darbietung (allgemein-)körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse und der Versicherung der Ärzte, dass die Symptome körperlich nicht begründbar sind. Wird diese Störung nicht erkannt, sondern stattdessen z. B. die seit einigen Jahren zunehmend beliebte und weitgehend unkritisch akzeptierte Modediagnose eines vermeintlich „Falschen Bisses“, gestellt, so wird durch den Versuch, diesen definitiv zu „berichtigen“ im Rahmen der dafür erforderlichen meist aufwändigen und kostenintensiven prothetischen Maßnahmen ein zusätzliches therapeutisches Betätigungsfeld im oralen Bereich eröffnet, dessen intensive Bearbeitung tendenziell mehr Schaden als Nutzen stiften wird. Allerdings darf man nicht in den Fehler verfallen, zu folgern, die Symptome des Patienten seien ohne den Nachweis einer körperlichen Ursache zwangsläufig „eingebildet“ und einer Berücksichtigung bzw. Behandlung nicht wert. Für den Patienten sind mit der Störung verbundene Mißempfindungen, Schmerzen u. ä. sehr wohl reell, ihr Entstehen ist im Rahmen eines psychosozialen Modells auch erklärlich. Gelingt es dementsprechend, ein vertrauensvolles Arzt- Patientenverhältnis aufzubauen und dem Patienten das Ernstnehmen seiner Beschwerden glaubwürdig zu vermitteln, ohne die unterschwellige Nötigung, instrumentell oder bildgebend nachweisbare pathologische Befunde als Ursache seiner Erkrankung vorbringen zu müssen, so wird es möglich, gemeinsam ein alternatives Krankheitsmodell zu erarbeiten und, wo erforderlich, eine Überweisung zum Psychosomatiker vorzubereiten. Natürlich besteht keine Notwendigkeit, im Falle kurzzeitiger und begrenzter zahnärztlicher Interventionen in jedem Falle eine eingehende psychosoziale Anamnese zu erheben. Dass jedoch z. B. während der manischen Phase einer bipolaren Störung die Anfertigung einer umfangreichen Versorgung mit Zahnersatz besser unterlassen und auf später verschoben werden sollte, liegt auf der Hand. Desgleichen sind chronische bzw. rezidivierende (schmerzhafte) Erkrankungen, die tendenziell mit einer Einschränkung des Befindens einhergehen, ohne die Erhebung und Berücksichtigung der psycho-(sozialen) Dimension nur eingeschränkt behandelbar. D:\75898440.doc 3 Aber auch auf einem niederschwelligen Niveau sind psychologisch grundierte „soft skills“ wie Einfühlungsvermögen und Fähigkeit zur Patientenmotivation bei der zahnärztlichen Behandlung stets im Spiel. Ob es darum geht, die Notwendigkeit einschneidender Maßnahmen weniger routiniert als vielmehr empathisch zu vermitteln, oder ob langfristige Verhaltensänderungen unter Erzielung bestmöglicher Compliance umgesetzt werden sollen, ohne ein Gespür für die Befindlichkeit des Gegenübers ist eine optimale Verwirklichung von Diagnostik und Therapie nicht zu erreichen. Dass diese Fähigkeiten nicht als gottgegeben und demzufolge unveränderlich hinzunehmen sind, sondern wie alle „skills“ z. B. in interaktiven Rollenspielen trainiert werden können, ist längst bekannt. Dennoch ist die berufliche Wirklichkeit eine andere. So erfährt man durch einen kurzen Blick auf die Webpräsenz der DGZMK2, des Dachverbandes der wissenschaftlichen Fachgesellschaften der deutschen Mund-, Zahn- und Kieferheilkunde, dass in ihrem Rahmen ca. 16.000 Mitglieder organisiert sind. 41% davon, also etwa 6500 sind in der Deutschen Gesellschaft für Implantologie versammelt, immerhin noch gut 9%, nämlich 1500 Mitglieder zählt die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde. Der Arbeitskreis für Psychologie und Psychosomatik hingegen besteht aus 200 Teilnehmern, was 1,3% der Gesamtmitglieder entspricht. Es bleibt also noch viel zu tun. 1 Wittchen H-.U., Müller N., Pfister A., Winter S., Schmidtkunz B. Affektive, somatoforme und Angststörungen in Deutschland – Erste Ergebnisse des bundesweiten Zusatzsurveys „Psychische Störungen“. Gesundheitswesen 61 (1999) Sonderheft 2: 216-222 2 www.dgzmk.de D:\75898440.doc