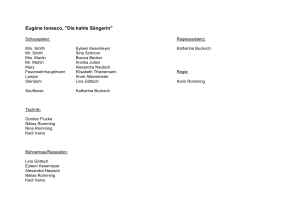

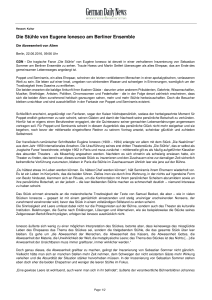

Ionescos Theater: Verlorene Identität und Krise der Sprache

Werbung

Ionescos Theater: Verlorene Identität und Krise der Sprache in einer Welt in Aufläsung Miruna OPRIŞ « Universitatea Tehnică » din Cluj-Napoca Seitdem Kant den Optimismus der Aufklärung erschütterte, kreist das Denken um die Realität, die nicht so ist, wie sie uns erscheint, weil ihre Erkenntnis immer an ein subjektives Bewusstsein gebunden bleibt. Das Identitätsprinzip geriet verhältnismässig spät ins Wanken, und erst die jüngste Forschung hat seine Aufhebung wissenschaftlich gerechtfertigt. Es wäre schlechtin undenkbar, dass die Autoren unserer Zeit, vor allem wenn sie „Komödianten“ sind mit dem ihnen eigenen Blick für das Menschlich-Allzumenschliche, diese Tatsache nicht in ihr Spiel einbeziehen würden. Von grundlegender Bedeutung für dieses Spiel mit der verlorenen Identität im modernen Drama ist das Theater Pirandellos. Der Mensch Pirandellos besitzt keinen Charakter und keine Individualität; er trägt eine Maske. Die Flucht in die Maske ist für ihn eine Lebensbedingung und gibt ihm zugleich auch erst die Lebensmöglichkeit. Der Held Pirandellos lobt oft mit dem Bewusstsein seiner Situation, die ihm qualvoll wird, aber in dem Augenblick, da er die Maske verliert, ist sein Leben verwirkt wie das Heinrich IV. Pirandello zeigt gern, dass auf der Bühne nur gespielt wird; er enthüllt das Spiel als Spiel und nimmt dem Zuschauer die Illusion, sich in anderer Situation zu befinden als der Schauspieler. Die Quintessenz seines Stückes „Così è (se vi pare)“, das Benedetto Croce „il dramma dello stato civile“ nannte, ist: Für die Sterblichen gibt es keine andere wahrheit als die, die auf einigenPapierfetzen steht. Fehlen diese Papierfetzen, dann ist die Wahrheit nicht mehr festzustellen; jeder kann damit machen, was er will. Und „Ciascuno a suo modo“ enthüllt, dass der Mensch nicht nur gezwungen ist, in einer Illusion zu leben, sondern nicht einmal diese Illusion ist etwas Beständiges, Fixierbares; sie ändert sich im Gegenteil von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute. Diese beiden Stücke führen uns dicht an die moderne Problemstellung heran. Bei Pirandello brauchte es noch der Papierfetzen, um eine notwendige Illusion zu schaffen. Bei Kafka oder Ghelderode identifizieren sich die Menschen mit der Verkleidung oder Uniform, die sie tragen. Für Ionesco kann das, wie er selbst sagt, nicht mehr Thema sein, weil es, nachdem die Psychoanalyse hier grundlegender und exakter erklärt hat, für die Dichtung nicht mehr aktuell ist. Aktuell geblieben ist jedoch das Faktum, dass der Mensch sich identifiziert – mit seinem Personalausweis, mit seinem Beruf, mit seiner Umwelt etc. Ionescos Figuren indessen brauchen keine Maske und keine Verkleidung mehr, sie leben weder bewusst noch unbewusst in einer notwendigen Illusion. Ihr Leben besteht gerade darin, sich von einem Augenblick zum anderen zu ändern. “Je ne suis pas moi-même. Je suis un autre. Je suis l`un dans l´autre”1 sagt der Alte in „Les Chaises“, und ebenso Amédée: “Je ne suis plus moi-même“.2 Der Akzent liegt nun auf dem Wandel, dem Fluktuierenden, und dadurch entzieht sich der Mensch, der bei Pirandello wenigstens in seiner Maske zu fassen war, jedem Zugriff. (Eine 1 2 Ionesco E., Theatre I, Paris, Gallimard, 1964, p.159 Ibid., p.288 355 Gesichtsmaske, die der Schauspieler eventuell auf der Bühne trägt, unterstreicht selbstverständlich seine Unpersönlichkeit). So kann Madeleine in „Victimes“ oder in „Amédée“ von einem Augenblick zum anderen zur Bettlerin, zur Telefonistin werden, die Alte in „Les Chaises“ zur Mutter, zur „jugendlichen“ Liebhaberin, Nicolas d´Eu („Victimes“) zum Policier, der Architekt zum Polizeichef („Tueur“), das Ehepaar Martin kann die Plätze des Ehepaares Smith („La Cantatrice“) einnehmen, und in letzter Konsequenz kann eine ganze Stadt konformistisch zu Rhinozerossen werden. Die feste, in sich geschlossene Persönlichkeit existiert nicht mehr. Die Personen haben keine Konturen, sind beliebig untereinander vertauschbar wie die Watsons, die in der „Cantatrice“ ineinander verschwimmen. Die verlorene Identität hat bei Ionesco mehrere Aspekte: Nicht nur untersteht der Mensch seiner Natur nach dem Gesetz eines dualistischen Antagonismus, sondern er trägt in sich – ein Gedanke, der schon in der Literatur des „Fin de siècle“ aufklingt – ein unübersehbares Erbe: „Mais si, mais si, tous les morts sont nos ancêtres.”1 Und auch damit nicht genug: Der Mensch selbst und sein Leben ändern sich nicht nur von einem Augenblick zum anderen, sondern alles strebt unaufhaltsam der Zersetzung, dem Vergessen, dem Tode zu: „Une lutte épuisante contre les défaillances; les obscurités de la mémoire: j‘arrache des ombres à l’ombre. Des pays; des continents; des univers se sont engloutis, silencieusement; dans les abîmes sans fin: décomposés, fondus. Des trous immenses.“2 Wie kann der Mensch dabei er selbst sein? Die Auswirkungen der Identifikation, des Wandels, sind verheerend; denn der Mensch, so zeichnet ihn Ionesco, ist nur noch ein Spielball der „öffentlichen Meinung“, weil er gierig nach jedem Vorwand greift, mit dem er sich über seine wirkliche Lage hinweg täuschen kann. Dadurch wird er zum Rhinozeros in der Herde, zur anonymen Menge, welche die Mère Pipe im „Tueur“ umjubelt, zum wertlosen Objekt in den Händen des Mörders oder – wie bei Tardieu: „(...) nicht einmal eine Nummer, eine Idee, eine Abstraktion, ein leichter Dampf“3, ein Niemand in der Menge. Von der Persönlichkeit, vom Helden – einem curiosum – kann höchstens noch ein Betrunkener sprechen.4 Und doch muss es den Ort für die Identität geben; denn was anderes sollten Choubert, Amédée, Bérenger in Erinnerung haben und ersehnen? Aber, meint Ionesco, die Menschen denken nicht daran: „On se tue, on se suicide, justement parce qu´on ne veut pas mourir. Se perdre, se donner au monde, à la durée. En ce moment, le monde entire semble ne pas savoir qu´il y a la mort. Ils n´ont pas le temps, ils s´agitent, ils vont se faire la guerre.” 5 V. Krise oder “Revolution” der Sprache? Um die Welt in ihrer „décomposition“ zu zeigen hat Ionesco zuerst die Sprache zersetzt. Sie ist das eigentliche Mittel, das diese „décomposition“ vergegenwartigen kann und, als ein solches, kann sie nicht als der sublime Logos erhalten bleiben. Ionesco hat kein Interesse an der Sprache als solche. Für ihn ist die Sprache nur der grundlegendste Ausdruck einer innermenschlichen Situation, die sie spiegelt und enthüllt. Wenn Ionesco die Sprache anklagt und zerstört, dann nur, weil er diese innermenschliche Situation beklagenswert und erneuerungsbedürftig findet. Eines seiner Grundthemen ist die zwischenmenschliche Kommunikation. Den Zusammenbruch dieser zwischenmenschlichen Kommunikation entdekt Ionesco, wie auch sein rumänischer Meister Caragiale, in den 1 La Photo du Colonel, Gallimard, Paris, 1964, p. 183 Ibid., p. 227 3 J. Tardieu: „Die Liebenden in der Untergrundbahn“ in „Französisches Theater der Avantgarde“, Langen – Müller, München. O. J. p.112 4 Ionesco, E., Théatre II, Gallimard, Paris, 1968, p.139 5 La Photo, p.226 2 356 gedankenlosen Automatismen der Gemeinplätze, welche die Kommunikation verfälschen, zu Missverständnissen führen, die schliesslich eine jede Kommunikation unmöglich machen und den Menschen isolieren. Die Sprache ist und bleibt für das Theater Lebenselement; also kann sie selbst Urasche des Dramas sein. Rimbaud und Mallarmé nahmen als erste in Frankreich – entscheidend für die Neuzeit – die Auseinandersetzung mit der Sprache selbst als Ausgangspunkt für ihre Dichtung. In begrenztem Sinne entstand eine Art von „Hermetik“: Das Denken des Dichters sollte nicht unmittelbar aus seiner Sprache zu lesen sein. Aber auch diese „Hermetiker“ brauchten die Hilfe der lebendigen Sprache, die, obwohl starr in ihren Gesetzen, doch noch anderen untersteht als das sogenannte „logische“ Denken. Im Vergleich mit den Gesetzen des logischen Denkens erscheinen die Gesetze der Sprache absurd. Man kann geschickt mit ihnen spielen: Man kann hinter dem augenscheinlichen Illogismus der Sprache – „Entstellungen“ im Sinne des logischen Denkens – so auswählen, dass sie ein Denken verbergen. Es genügt, in die Launen und Eigenarten der Sprache eingeweiht zu sein, um den Gedanken entziffern zu können, den sie unter dem Schein der eigenen Freiheit ausserhalb des Denkens verbirgt. Mallarmé indessen gab sich mit solchem Vorgehen nicht zufrieden. Er unterwarf darüber hinaus die Sprache solchen Veränderungen, die ihrer eigenen Natur fremd sind. Sein Ziel war es, das Wort für ein nicht existierendes Ding zu erzeugen. Die Sprache bekam ihr eigens Leben; der Effekt der „Hermetik“ verstärkte sich. Das geschah zu derselben Zeit, da die Wissenschaft sich ganz neue Probleme stellte, die jüngst zur totalen Revision des Begriffes „Materie“ führten, die sich als keineswegs so tot erwies, wie man geglaubt hatte. In einem ersten „Stadium“ haben wir also eine Sprache, die ein Denken herausfordert und ordnet, in einem zweiten „Stadium“ das Denken, das dieser Sprache eine andere Form gibt. Die daraus resultierende „Hermetik“ konnte bis heute noch nicht ganz ausgeschöpft und entziffert werden. In einem dritter „Stadium“ versuchten die Surrealisten, die Sprache vom bewussten Denken abzulösen durch das automatische Diktat des Unterbewusstseins. Der grosse kritische Geist in dem Bemühen um die Sprache aber war Alfred Jarry. Bei ihm hat die Hinwendung zur Sprache eine gewisse totale Sichtung der Konzeption vom Leben als Grund. Jarrys kritische Stellung gegenüber der Sprache beruht auf der Erkenntnis, dass man ihr nicht vertrauen kann, weil sie betrügt und verrät. Sie ist keineswegs der Hüter der Wahrheit, sie kann ohne Überlegung gebraucht, ja, sogar deformiert werden, ohne die Wahrheit in irgendeiner Weise zu verändern. Sobald das Wort fraglich wird, ergibt sich für das Theater ein besonderes Problem. Der Dichter wendet sich immer an einen „intimen“ Kreis, der Dramatiker braucht ein Publikum; er muss einen grösseren Kreis ansprechen. Ein Gedicht soll beim Leser Gegenstand der Meditation, der Versenkung werden; ein Theaterstück muss mehr oder weniger spontan ergreifen; das Publikum muss zunächst spontan reagieren könen, was eine anschliessende Meditation natürlich nicht ausschliesst. Ein „dunkles achten“ ist also dem Dramatiker nur in sehr eingeschränktem Masse erlaubt. Ionesco will zu universalen Ideen gelangen. Dazu braucht er eine universale Sprache, ähnlich wie Rimbaud sie in monologischen Gedichten suchte durch abnorme Deformierung der seelischen Struktur. Das Theater als monologisches Theater führt aber in eine Sackgasse. Welche Möglichkeit bleibt ihm dann, um zu einer universalen Sprache zu gelangen? Auch und gerade in der Sprache bleibt Ionesco Manierist und gleichzeiting Klassiker. Als Schlüsselsätze darf man vermutlich diese betrachten: „Renouveler le langage c´est renouveler la conception, la vision du monde. La révolution c´est changer la mentalité. (...) 357 Je ne crois pas qu´entre création et connaissance il y ait contradiction car les structures de l´esprit reflètent, probablement, les structures universelles“1. Im Theater Ionescos geschieht nun dieses: Der Zuschauer wird durch wahrhaft babylonische Sprachverwirrung zunächst völlig desorientiert. Ionesco entbindet die Worte, die Sätze, die Aussagen ihres Sinnes durch sein geschicktes Spiel. Dabei kommen ihm ohne Zweifel die Erfahrungen in der rumänischen Sprache zugute; denn in den Kulturen, die noch weitgehend folkloristisch bestimmt sind – wie die rumänische zum Beispiel – ist das Spiel mit der Sprache sehr leicht und macht ein grosses Kapitel der „Volksweisheit“ aus. Ionesco kann mutwillig in einem Satz dieses, im nächsten das Gegenteil behaupten. Damit entlarvt er das Wort als trügerisch, verräterisch. Vor allem in „Les Chaises“ ist das Schicksal des Logos von äusserster Tragik, und das ist wohl auch der Schlüssel zum Werke. Der Logos löst sich auf, ist unfähig, das Geheimnis einer so offensichtlichen, aber unerklärlichen Tatsache zu übersetzen: Warum wir leben, warum wir alt werden, warum wir sterben, ohne jemals zu erfahren, was sich hinter dem historischen Ablauf, der sich selbst nicht erklären kann, verbirgt. Der Redner, der sprechen sollte, dessen Aufgabe der Logos ist, kann nichts sagen vor eben dieser Absurdität: Leben – Wünschen – Sterben. Das Wort bleibt indessen das Instrument auf der Bühne; doch durch das Spiel ist es frei geworden, keinem klischeehaften, banalen oder auch traditionellen Sinn mehr verpflichtet. Es steht im Raum als einfaches Wort, zurückgeführt auf sein blosses Wortsein und somit geöffnet für den „esprit“, der die universalen Strukturen reflektiert. Dieses einfache Wort nimmt Ionesco, um die ihm wesentlichen Dinge zu sagen, und die ungeschmückten, klaren Aussagen stehen inmitten des grotesken Wortball etts wie die kleine Säule im „Piéton“, die sich biegt, erscheint und verschwindet und die nur der Wunsch zu halten vermag.2 Ionesco gebraucht das Wort nüchtern, unverrätselt wie Caragiale. Es bleibt allerdings immer in Gefahr, von neuem in die Banalität, ins Trügerische gezogen zu werden und ist somit Kein sicheres Mittel, das an die Quellen des Seins führt. Im „Piéton“ spricht Bérenger von einer beglückenden „Sicherheit“, die über ihn gekommen ist. Marthe ermahnt die Mutter: „Ne lui pose plus de question, Maman, cela peut troubler sa certitude.“3 Zwischen „création” et „connaissance“ gibt es keinen Widerspruch; aber zwischen „connaissance“ und ihrer Wortwerdung klafft ein tiefer Riss. Ionescos Urteil über die Sprache ist also keineswegs optimistisch. Als Literarkritiker in Rumänien war sein Grundthema der Überdruss an der Literatur und ihrer Kritik als an Dingen, die nichts Wesentliches bedeuten. Später dann, mit der „Captatrice“ vor allem, sollte er seiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass die Sprache – gleich welche – verbraucht ist, dass sie nur eine Falle bedeutet, eine Versuchung, nicht zu denken oder wirklich das Tiefste in sich auszuleben, dass sie nur eine Schablone ist, welche die „décomposition“ verschleiern soll, sie aber im Grunde denunziert. In der N.N.R.F. von 1972 präsentiert M. Foucault eine interessante Entdeckung, die – zufällig oder nicht – für die Betrachtungen über Ionescos Sprache sehr illustrativ ist. Es handelt sich um einen völlig unbekannten Autor, Pierre Brisset, der Ende des vergangenen Jahrhunderts auf seine Weise die Sprache „erlebte“. Bedeutsam ist, dass Brisset als Sprachlehrer dieses „Erlebnis“ hatte, indem er von mehr oder weniger sinnlosen Beispielen ausging. Ionesco „erlebte“ Ähnliches – und das gab den Anstoss zu seinem Theater – als er mit einem Handbuch eine Fremdsprache studierte, dabei über die sinnlosen und stupiden Beispielsätze stolperte, welche die Grammatik erläutern sollten. 1 Ionesco, E., Notes et contre-notes, Gallimard, Paris, 1962, p.85 Ionesco, E., Théatre III, Gallimard, Paris, 1963, p. 151 3 Foucault, M., N.N.R.F., Paris, 1972, p. 114 2 358 Die beiden „Erlebnisse“ stehen sich allerdings diametral gegenüber: Brisset entdeckte das „Geheimnis“ der Sprache, ihren „metaphysischen“ Reichtum, während sich Ionesco ihre Absurdität, ihre Armut, ihre negativen, verdunkelnden Eigenschaften enthüllten. Brisset glaubte, er habe das Geheimnis des Logos selbst entdeckt, die Genesis, Gott, den Teufel wiedergefunden, indem er von Wort zu Wort irrte. Doch gibt es zwischen diesem Optimisten der Sprache und Ionesco, der sie als eine Wüste erfährt, etwas Gemeinsames: „L´oeil ne peut se voir que dans le reflet d´une glace. Vois donc d´yeu, o homme, car Dieu c´est toi“ (p. 1163)1 Schreibt Brisset, und Ionescos Humanismus scheint nichts anderes zu fordern. Und weiter bei Brisset: „Un esprit est un homme n´ayant ni chair ni os... En pensant profondément à ce sujet, nous avons senti notre pensée sortir de nous et s´exercer à une certaine hauteur au-dessus de notre tête. “ (p.1165)2 In seinem Stück stellt Ionesco ein Genie vor, das keinen Kopf hat. Es ist gleichsam die Illustration jenes seltsames Gedankens von Brisset. Das Drama Ionescos ist vor allem darum ein Drama der Sprache, weil sich im Worte nicht Gott enthüllt wie bei Brisset, sondern die Undurchdringbarkeit des Mysteriums. Auch von Queneau, der ihm geholfen hat, mit der Sprache zu spielen, unterscheidet Ionesco sich grundlegend: Während Queneau die Sprache fast mathematisch studiert und auf ihre Möglichkeiten hin untersucht, ist Ionesco fasziniert von dem Dramatischen der Sprache selbst. Im „Piéton“ fällt er noch einmal sein Urteil über die Literatur: „(...) jamais la littérature n´a eu la puissance, l´acuité, la tension de la vie; aujourd´hui, encore moins. Pour être égale à la vie, la littérature devrait être mille fois plus atroce, plus terrible. Si atroce qu´elle puisse être, la littérature ne peut présenter qu´une image très atténuée, très amoindrie de l´atrocité veritable; du merveilleux réel aussi d´ailleurs.“3 Vielleicht erklärt dieses Gefühl der Unzulänglichkeit der Sprache, warum Ionesco im Theater, schon mehr Kommunikations – mittel als jeder anderen literarischen Gattung zur Verfügung stehen, seinen „Ausdruck“ gefunden hat; vielleicht erklärt es auch Streben nach einem „totalen“ Theater. Man hat Ionesco vorgeworfen, dass er die Sprache zerstört hat, dass er zwar von Spracherneuerung spreche, sie aber nicht einmal anbahne. Die Spracherneuerung ist für Ionesco nur ein zweitrangiges Problem. Sie wird überhaupt nur zu einem Problem, eben weil das Wort trügerisch und unzulänglich ist und trotzdem notwendiges Mittel des Ausdrucks und der Kommunikation bleibt. „Renouveler le langage c´est renouveler la conception, la vision du monde“: Arbeitet Ionesco nicht daran, indem er seine Zuschauer und Leser in seine zwei Welten und zwei Zeiten führt, indem er sie an „monde“ und „anti-monde“ erinnert, wissend – wie Montaigne und Pascal – dass die wahre „conversion“ von jedem selbst vollzogen werden muss? Wenn überhaupt das Wort etwas aussagen soll, dann muss es einfach, ursprünglich an der Grenze des Schweigens stehen, vielleicht als ein lapidares: „ (...) je veux guérir de la mort“ 4 vielleicht nur als ein gestammeltes „peut-être que... les jardins... les jardins.“ 1 Ibid., p. 1163 Ibid., p. 1165 3 Ionesco E., Théatre III, p. 127 4 Théatre III, p. 128 2 359 Bibliografie : Foucault, M., N.N.R.F., Paris, 1972 Ionesco, E., Notes et contre-notes, Gallimard, Paris, 1962 Ionesco, E., Théatre I, II, III, Gallimard, Paris, 1964; Paris, 1968 Tardieu, J., Die Liebenden in der Untergrundbahn – Französisches Theater der Avantgarde – Langen – Müller, München. O. J. p.112 360