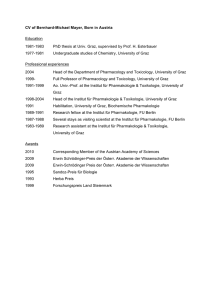

Bildungsforschung in Österreich 2008

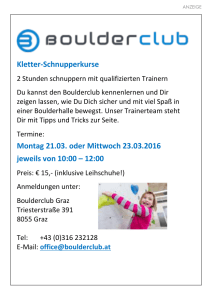

Werbung