Kulturschock Gott - moritz siebert I filmmaker

Werbung

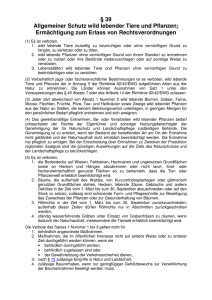

Kulturschock Gott Filme sind auch ein Gradmesser für die religiöse Befindlichkeit einer Gesellschaft. Aus dem „lieben Gott“ ist ein fremdes Geheimnis geworden. Von Michael Schrom edes Mal, wenn in den siebziger Jahren im bayerischen Fernsehen eine Folge von „Don Camillo und Peppone“ wiederholt wurde, durften wir Kinder länger aufbleiben, um die Rangeleien des rechthaberischen kommunistischen Bürgermeisters Peppone mit dem ebenso streitlustigen Landpfarrer Camillo mitzuverfolgen. Wir wussten nichts über die Situation im Nachkriegs-Italien und nichts von den Idealen und Verbrechen des atheistischen Kommunismus, aber die Handlung erschloss sich uns sofort. Der Pfarrer und der Bürgermeister standen für unterschiedliche Weltanschauungen und Denkmodelle, doch am Ende obsiegte immer die Sichtweise Camillos, denn er hatte die göttliche Autorität auf seiner Seite. Am erstaunlichsten aber war die selbstverständliche Nähe zwischen Gott und dem Menschen. Die Kirche war ein heiliger Raum, in der sich regelmäßig am Sonntag alle Bewohner der Kleinstadt versammelten und in der selbst Peppone seinen Hut abnahm. Jesus am Kreuz konnte sprechen und ermahnte seinen Diener mit sanften Worten zur Demut, wenn dieser über das Ziel hinausschoss. Als „himmlischer Regisseur“, bei dem alle Lebensfäden zusammenliefen, sorgte er stets dafür, dass alle Episoden ein für alle versöhnliches Ende fanden. Die Idee der Don-Camillo-Geschichten, geistliche und weltliche Ansichten mit Witz und sanfter Ironie aufeinanderprallen zu lassen, ist für Filmemacher bis in die Gegenwart reizvoll. Allerdings lässt sich dies schon längst nicht mehr als ein Lagerkampf inszenieren. Vor allem deshalb nicht, weil sich das gesellschaftliche Umfeld komplett verändert hat. Aus religiöser Vertrautheit und Selbstverständlichkeit der Bevölkerung sind zunehmend Fremdheit und Unverständnis geworden. Das lässt sich selbst in der seit mehr als zehn Jahren laufenden Vorabend-Serie „Um Himmels Willen“ beobachten, die mit bisher 156 Folgen zu den erfolgreichsten Reihen in der ARD gehört und die DonCamillo-Thematik in die Gegenwart einer niederbayerischen Kleinstadt übersetzt: Nonnen in der Rivalität zu einem selbstherrlichen Bürgermeister. Doch die Klosterfrauen im fiktiven Städtchen Kaltenthal erscheinen vor allem als eine sozial engagierte, charakterlich bunt gemischte Frauen-WG, die sich mal erfolgreich, mal vergebens gegen die Machtspielchen des Bürgermeisters und die „verkrusteten“ Traditionen in der Kirche wehren. Die eigentlichen religiösen Themen und Fragen bleiben in der Regel außen vor. Im Unterschied zu Guareschis „Camillo“ gibt es keinen übergeordneten Heilsplan Gottes, nicht einmal mehr im religiösen Bewusstsein der fiktiven Nonnen. In „Kaltenthal“ gehört die Kirche zwar irgendwie noch dazu, aber ihre Repräsentanten und ihre Lehren sind exotisch, mitunter kurios, auf alle Fälle erklärungsbedürftig. J Schweigen und sterben Noch größer wird die Fremdheit, wenn sich Kino-Regisseure an religiöse Stoffe wagen. 2005 drehte Philip Gröning den dreistündigen Dokumentarfilm „Die große Stille“ über das Mutterkloster der Kartäuser, die Grande Chartreuse bei Grenoble in den französischen Alpen. Dabei verzichtete er völlig auf Dialoge, Musik und weiterführende Erklärungen. In bestechend schönen Bildern, die von großer Ruhe zeugen, setzte er komplett auf die Ästhetik des Fremdartigen, des Ganz-Anderen. Überraschend wurde der Film zu einem großen Publikumserfolg, denn das abgeschiedene Kloster erschien im Gegensatz zur Welt als ein idealer und zugleich völlig angstfreier Ort. Ganz ähnlich, wenngleich ungleich politischer, ist der Blickwinkel in Xavier Beauvois’ Spielfilm „Von Menschen und Göttern“ über das Schicksal der ermordeten Mönche von Tibhirine, der 2010 in die Kinos kam. Auch hier erscheint das Religiöse als eine fremdartige, allerdings sehr ästhetische und faszinierende Zumutung aus dem Ewigen. Im Unterschied zu Grönings Blick auf die weltabgeschiedene Kartause ist das Kloster im algerischen Tibhirine zugleich aber auch ein Ort des Zweifels und der Angst, da es sich mitten in einem sich zuspitzenden Bürgerkrieg befindet und in die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und radikalen Moslems hineingezogen wird. Beide Kloster-Filme haben einen realen Hintergrund, einen dokumentarischen Charakter, auch wenn Beauvois das Schicksal der Mönche mit professionellen Schauspielern nacherzählt. Anders ist das in der komplett fiktiven Geschichte „Schwestern“, die vor Weihnachten in den Kinos angelaufen ist. Die Regisseurin Anne Wild geht darin noch einen Schritt zurück. Sie treibt das Motiv der Fremdheit auf die Spitze, indem sie sich mit der sogenannten Berufung auseinandersetzt. Kati, die jüngste Tochter einer gutbürgerlichen Familie, tritt mit 29 Jahren in ein Kloster ein und versetzt die Familie dadurch in einen kollektiven Schockzustand. Aus allen Himmelsrichtungen reisen Verwandte und Freunde an, um an der Einkleidungsfeier teilzunehmen. Doch „teilnehmen“ ist nicht das richtige Wort für das Ereignis, das einst freudvoll-fröhlich gefeiert wurde. Im Film hingegen hat man das Gefühl, einer Beerdigung beizuwohnen, einer Mischung aus Trauer und Wut, dass die Kirche den Betroffenen ein Familienmitglied nimmt. Man spürt geradezu, wie die Mutter (Ursula Werner), eine erfolgreiche Wirtschaftsjournalistin, sich für ihre Tochter schämt. Sie, deren Name in den Chefetagen der mächtigen Unternehmen gefürchtet ist, muss erleben, dass Kati in einer religiösen Zeremonie einen neuen Namen erhält. „Das geht jetzt alles nach deren Regeln“, seufzt sie – und fügt kaum hörbar hinzu: „Das ist doch das Allerletzte.“ Die Familie auf der Obstwiese Dann beginnt der Gottesdienst. Der Pfarrer wählt in seiner kurzen Ansprache just jene Worte Jesu aus, die am deutlichsten den Bruch mit der Familie markieren: „Lasst die Toten ihre Toten begraben.“ Das Hauptportal öffnet sich, Licht strahlt in den dunklen Raum, die Orgel setzt ein und alle erwarten den Einzug der Kandidatinnen. Aber nichts passiert. Nach einer Weile tritt eine Schwester ans Mikrofon und verkündet, dass man noch etwas Zeit brauche. „Sie können die Kirche ruhig verlassen. Die Glocken werden Sie zurückrufen.“ Sofort keimt bei den Angehörigen die Hoffnung auf, Kati könnte es sich doch noch anders überlegt haben. Doch eine Kontaktaufnahme ist nicht möglich. Solchermaßen verunsichert und aus der Zeit geworfen, zieht sich die Familie auf eine Obstwiese in Sichtweite des Klosters zu einem Picknick zurück. Mit dieser Dramaturgie hat Anne Wild einen wunderbaren Freiraum geschaffen, um ihre Figuren näher vorzustellen, alte Wunden und Familiengeheimnisse aufbrechen zu lassen und die ewige Frage nach dem Sinn des Lebens zu reflektieren. Kloster – warum? Katis ruhelose Schwester Saskia (Maria Schrader) lebt in London und versucht eine Karriere als Künstlerin. Doch weder als Musikerin noch als Malerin hat sie bisher den erhofften Erfolg gehabt. Die Erwartungen der Familie und ihre eigenen Ansprüche setzen sie massiv unter Druck und machen den Rhythmus ihres Lebens immer schneller. „Ich bin in den letzten zehn Jahren elfmal umgezogen, mein ganzer Besitz passt in drei Koffer.“ Saskia fühlt sich einerseits von Gott bestohlen, der ihr ihre Schwester genommen hat, ohne dass sie vorher um ihre Meinung gefragt wurde. Andererseits beneidet sie Kati darum, dass ihr – in ihren Augen – ein einfaches Leben bevorsteht ohne Erfolgsdruck und ohne Zwang, immer neu alles entscheiden zu müssen. Über solche Fragen zerbricht sich Bruder Dirk (Felix Knopp), Geschäftsführer eines kleinen, vom Konkurs bedrohten Kunstverlags, nicht den Kopf. Als Vater von zwei kleinen Kindern ist er viel zu erschöpft, um sich mit den großen Fragen auseinanderzusetzen. Ihm geht es nur darum, mit dem reichen Onkel Rolle (Jesper Christensen) über ein Darlehen sprechen zu können. Dann taucht Katis Ex-Freund Jörn (Thomas Fränzel) auf, der auf dem Parkplatz alte Erinnerungsstücke verbrennen will und es einfach nicht fassen kann, dass der Entschluss seiner einstigen Freundin für ein ganzes Leben gelten soll. „Für zwei Wochen geht doch jeder mal ins Kloster. Zur Selbstfindung und so. Das ist auch ganz okay. Aber dass sie Ernst macht …“ Für den jungen Mann ist Katis Entscheidung eine Kränkung, eine Flucht aus der Welt. „Menschen, die Dinge tun, die ich nicht verstehe, finde ich interessant“, so erläuterte Anne Wild ihre Motivation zu diesem Film. „Warum geht eine junge Frau heute ins Kloster? Was ist da passiert? Bedingungslos seinem Gefühl zu folgen, seiner Liebe – auch der Liebe zu Gott – das finde ich großartig. Es interessiert mich, von diesem unerklärlichen Moment zu erzählen.“ Allerdings erfährt man nichts über Katis Geschichte mit Gott, denn die junge Frau hat sich ein Schweigegelübde auferlegt. Auch das ist ein geschickter Schachzug der Inszenierung. Die Beweggründe des Herzens, die Glaubensfragen bleiben ein Geheimnis, das in seiner Entzogenheit die Familie zwingt, sich daran abzuarbeiten. Das Kloster, malerisch von außen ins Bild gesetzt, aber nicht von innen einsehbar, wird zur Provokation und Projektionsfläche für die eigenen Lebensentwürfe. „Was habe ich in meinem Leben? Wenn es nicht Gott ist, was ist es dann? Gibt es etwas Übergeordnetes, von dem ich mich leiten lasse? Oder bin da nur ich?“ Der Glaube, so Anne Wild, sei etwas ebenso „Ungreifbares“ wie die Familie. Und genauso mächtig. Beim Verfassen des Drehbuchs sei sie auf einen Satz gestoßen, der sie sehr beschäftigt habe: „Das Eins-Sein, das wir in unserer Kindheit erlebt haben, erfährt der Mensch später so nur im Glauben wieder.“ Kati habe vor allem die Vorstellung fasziniert, dass in Gott alle Menschen miteinander verbunden sind, ergänzt im Film ihr Ex-Freund Jörn. Leider wird die anfangs aufgebaute konzentrierte Spannung nicht durchgehalten. Das flirrende Licht eines heißen Sommertags und das Picknick unter Obstbäumen bilden zwar einen passenden Rahmen, um in einer Art magischen Realismus jede einzelne Figur einer existenziellen Grenzsituation auszusetzen, in der das Geheimnishafte, Unerklärliche des Lebens durchschimmert, doch nicht immer ergänzen sich Bild und Handlung. Manches wirkt gekünstelt, anderes ist Klamauk, wenn zum Beispiel die Nonnen eine Herde wild gewordener Kühe wieder einfangen. Doch am Ende kommt es tatsächlich zu einem Klostereintritt mit einer bewegenden Aufnahmefeier. Und es bleibt die Frage: Welche andere Regisseurin, welcher andere Regisseur traut sich, im Tonfall einer leichten Komödie ernste Fragen des Lebens und Glaubens zu stellen – ohne die religiöse Entscheidung ihrer Hauptfigur der Lächerlichkeit preiszugeben? Der traurige indische Priester Eine ganz andere Sicht auf religiös Handelnde spiegelt sich in Moritz Sieberts Dokumentarfilm „Erntehelfer“. Er porträtiert einen indischen Priester, der im Würzburger Bistum eine Zeit als Kaplan in einem unterfränkischen Pfarrverband arbeitet. Hier ist der Priester selbst der Verunsicherte. Frater Cyriac muss nicht nur die Sprache lernen, sondern auch eine andere Mentalität, eine Kultur- und Glaubenswelt, die ihm völlig fremd ist. Die melancholischen Bilder eines Dorfes, in dem fast nur alte Menschen zu wohnen scheinen, weil die Jüngeren weggezogen sind, verstärken diesen Effekt. Cyriac vermisst nicht nur das warme Klima seiner Heimat, er leidet trotz der Höflichkeit, die man ihm wegen seines geistlichen Standes entgegenbringt, darunter, ein Fremdkörper zu sein und als solcher wahrgenommen zu werden. Dazu kommt, dass die Alten und Kranken, die Cyriac mit der Krankenkommunion besucht, in ihrem Glauben keineswegs gefestigt sind, sondern im Gegenteil größte Zweifel und Ängste haben. Ihm stehen weder die Poesie der Sprache noch eine ihn tragende Gemeinschaft zur Verfügung, wenn er gefragt wird, wie das mit der Auferstehung sei. Da er selbst die Gebete von einem Zettel ablesen muss, wirken die religiösen Riten bei seinen Krankenbesuchen wie mechanistische, kalte, wirkungslose Versuche eines hilflosen Heilers. Cyriac ist nett und freundlich, aber er strahlt etwas Verlorenes und Trauriges aus. Als im heißen Sommer ein Winzer mit ihm über die zu erwartenden Ernteausfälle spricht, wenn nicht bald Regen kommt, spricht er in einem unbeobachteten Moment ein verstohlenes Gebet, wie einen magischen Zauberspruch, im Geheimen verschämt vollzogen, weil er im aufgeklärten Umfeld völlig deplatziert wirkt. So spiegeln die beiden Filme auf unterschiedliche Weise, wie aus dem einstmals vertrauten und selbstverständlichen Gott etwas Fremdes geworden ist: ein Kulturschock. Geheimnisvoll, geheimnisumwittert – oder bloß noch absurd? Mit den Filmen wird nochmals deutlich, auf welch schmalem Grat sich der Glaube bewegt. Dennoch kann die Rede von Gott die Welt ins Weite öffnen, das Bewusstsein wachhalten, dass da noch etwas anderes ist. Das, meint Anne Wild, „finde ich befreiend und tröstlich und auch erheiternd“. („Schwestern“ läuft seit 12. Dezember, „Erntehelfer“ ist in ausgewählten Kinos zu sehen.)