Anmerkungen zu Michael Brie, Christoph Spehr, Was ist Sozialismus

Werbung

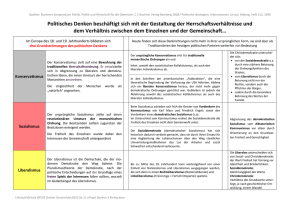

1 Freiheit, Solidarität und Selbstverwirklichung im Sozialismus des 21. Jahrhunderts Anmerkungen zu Michael Brie, Christoph Spehr, Was ist Sozialismus? In: Kontrovers 01/2008, hg. von der Rosa-Luxemburg Stiftung und WISSENSTransfer von Friedhelm Grützner Der vorliegende Text erhebt nicht den Anspruch einer systematischen Auseinandersetzung. Meine Absicht liegt vielmehr darin, gewissermaßen in Form von Randglossen einige Kritikpunkte und weiterführende Bemerkungen zu den Ausführungen von Brie/Spehr zu formulieren. Da ich mich ja von meinem politischen Werdegang her nicht zum Sozialismus „bekenne“, sondern mit meinen egalitär-liberalen Positionen über die WASG in eine sozialistische Partei „hineingerutscht“ bin, so werden sich in meinem Beitrag neben Anschlussfähigem im Sinne eines „überlappenden Konsenses“ auch abweichende Akzentuierungen und offene Dissense auf der philosophischen Meta-Ebene finden. Da – wie gesagt – mein Beitrag nicht systematisch geordnet ist, so werden sich in den jeweiligen Unterpunkten sowohl Überschneidungen als auch Abschweifungen nicht immer vermeiden lassen. 1. Das Problem der Freiheit In ihren historischen Ausführungen beschäftigen sich die Autoren ausgiebig mit den diktatorischen und autoritären sozialistischen Regimen von Lenin und Stalin bis hin zu Mao und Pol Pot, um daraus dann Abgrenzungskriterien für einen „Sozialismus des 21. Jahrhundert“ zu entwickeln. In der Tat ist die sozialistische Tradition höchst ambivalent. Als Emanzipationsbewegung der unterprivilegierten Klassen setzte sich der Sozialismus stets auch für Freiheit und Recht ein. Er hatte Anteil am „Ausgang der Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant). Und es war die deutsche Sozialdemokratie (als sie sich noch im Zustand der „Unschuld“ befand), welche vor 1914 das Panier liberaler Freiheitsforderungen hoch hielt, als der parteipolitisch organisierte Liberalismus entweder erschlaffte oder sich mit dem kaiserlichen Ancien Regime im Bündnis von „Rittergut und Hochofen“ arrangierte. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass spätere exponierte Sozialdemokraten wie Paul Singer, Georg Ledebour, Franz Mehring und Rudolf Breitscheid urspünglich im Linksliberalismus politisch beheimatet waren. Und auch der bürgerliche Radikaldemokrat und Alt-48er Johann Jacoby wechselte auf seine alten Tage vom linken Flügel der Fortschrittspartei zur Sozialdemokratie. Auf der anderen Seite muss allerdings festgehalten werden, dass der Sozialismus überall dort, wo er in Zeit und Raum die Macht ergriff und eine sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung errichtete, schnell autoritär entgleiste. Gewiss sind hierfür auch singuläre Erklärungsmuster heranzuziehen, die allerdings in ihrer historischen Kontingenz zu begreifen sind und daher als zu bewahrendes Traditionsgut nicht viel taugen. Heute ist festzustellen, dass die auf singulären Voraussetzungen beruhende autoritäre Tradition der Oktoberrevolution historisch gescheitert ist. Sie scheiterte auch (aber nicht nur) am Widerspruch der sozialistischen Emanzipationspostulate mit der real stattfindenden unterdrückerischen Praxis. Jeder Versuch, Elemente dieses gescheiterten Projektes zu regalvanisieren oder im Nachhinein zur biographischen Identitätspflege apologetisch zu verklären, wird eine neue sozialistische Theoriebildung erschweren, weil sie auf diese Weise die Gespenster der Vergangenheit nicht los wird. Neben diesen historischen Kontingenzen gibt es im aber Verhältnis zur Freiheit auch in der sozialistischen Theorie selbst begriffliche Unschärfen und Ambivalenzen, die es kritisch zu bearbeiten gilt. Diese Unschärfen und Ambivalenzen sind eng verknüpft mit dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, das ebenfalls ungeklärt bleibt. Um dies zu verdeutlichen, will ich an dieser Stelle ein Marx/Engels- und ein Kantzitat gegenüberstellen. Im Kommunis- 2 tischen Manifest heißt es: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“ Dagegen formuliert Kant (hier ohne Nachweis und aus dem Gedächtnis), dass „die Freiheit eines jeden und die Freiheit aller nach einem allgemeinen Gesetz zusammenstehen soll“ (Hervorhebung von mir). Und in seinem Aufsatz „Über den Gemeinspruch ….“ präzisiert er: „Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann“, weil „die Menschen gar verschieden denken, so dass ihr Wille unter kein gemeinschaftliches Prinzip, folglich auch unter kein äußeres, mit jedermann Freiheit zusammenstimmendes Gesetz gebracht werden kann“. Die „Freiheit eines jeden“ und die „Freiheit aller“ sind also nicht zwanglos aufeinander bezogen (auch nicht nach Abschaffung von Kapitalismus und Ausbeutung), sondern sie müssen durch Regulierungsakte vermittelt werden. Im sozialistischen Diskurs bleibt aus meiner Sicht häufig unterbelichtet, dass die Freiheit – ob nun im Sozialismus oder im Kapitalismus – es den (vergesellschafteten) Individuen ermöglicht, im gesellschaftlichen Raum gegenläufige Interesse, gegenläufige politische Ordnungsvorstellungen und gegenläufige persönliche Lebensentwürfe zu verfolgen.1 Genau diesen Zwecken dienen die verfassungsmäßigen Bürgerrechte. Bürgerrechte sind immer auch politische Kampfinstrumente. Wenn Individuen ihre Meinungen frei äußern, dann streben sie gegen andere die kommunikative Hegemonie an. Und schließen sie sich mit Gleichgesinnten zu Parteien oder Verbänden zusammen, so ist dies mit dem Durchsetzungwillen gegen die politische Konkurrenz verbunden. Auch eine freie sozialistisch verfasste Gesellschaft wird daher keine prästabile Harmonieveranstaltung sein, sondern sie wird wie alle modernen und funktional ausdifferenzierte Gemeinwesen politische Kämpfe und politische Konflikte kennen, die es nach verfahrensgerechten Grundsätzen zu regulieren gilt.2 Obwohl Brie/Spehr an vielen Stellen die Widersprüchlichkeit, Pluralität und Konflikthaftigkeit der von ihnen erstrebten sozialistischen Ordnung hervorheben, so durchweht ihr Text doch – wenn auch nicht explizit ausformuliert – die eher harmonieorientierte antike Polistradition aristotelischen Zuschnitts, wie wir sie heute ebenfalls in den kommunitaristischen Diskursen über die „Bürgergesellschaft“ wiederfinden.3 Dagegen hat die kontraktualistische Denktradition von Hobbes bis Kant stets den Umstand reflektiert, dass ohne eine verfahrensgerechte Konfliktregulierung die oben beschriebenen Gegenläufigkeiten dazu führen, dass sich im status naturalis die „wilde gesetzlose“ Freiheit selbst aufhebt, weil der sozial oder physisch Stärkere in der Lage ist, seine absolute Freiheit zu benutzen, um den Schwächeren in die absolute Unfreiheit zu befördern. Um die „Freiheit eines jeden“ mit der „Freiheit aller“ kompatibel zu gestalten, bedarf es daher rechtlicher Regulierungen (einschließlich eines wechselseitigen Freiheitsverzichts) im status civilis, welche den status naturalis aufheben.4 Unter den Bedingungen der Moderne (Individualismus, kulturelle Pluralität und funktionale gesellschaftliche Ausdifferenzierungen) wird jede Form politischer Gestaltung mit der VerWährend die gegenläufigen Interessen und politischen Ordnungsvorstellungen in den Bereich der „harten“ Pluralität fallen, gehören die unterschiedlichen Lebensentwürfe der „weichen“ Pluralität an, wo tolerantes und rücksichsvolles Verhalten die Konflikte minimisieren können. Allerdings sind Toleranz und Rücksichtsnahme als individuelles moralisches Vermögen nicht jedem gegeben, so dass hier die Politik gegebenenfalls mit dem Rechtszwang nachhelfen muss. 2 Der Konfliktcharakter der Freiheit, welcher eine prästabile Harmonie gesellschaftlicher Verhältnisse ausschließt, wird im sozialistischen Diskurs bei Rosa Luxemburg angesprochen, wenn sie ausdrücklich festhält, dass „Freiheit immer auch die Freiheit des Andersdenkenden ist“. 3 Umstandslos und ohne das in der Freiheit angelegte Konfliktpotential zu berücksichtigen, postulieren die Autoren auf S. 30, dass „eine freiere Entwicklung der Individuen tatsächlich zur solidarischen Entwicklung aller beiträgt und diese wiederum individuelle Freiheit befördert.“. 4 Das von Oskar Lafontaine im Wahlkampf 2005 häufig benutzte Rousseau-Zitat „Zwischen dem Starken und Schwachen befreit das Gesetz, während die Freiheit unterdrückt“ enthält die Quintessenz des Kontraktualismus. 1 3 mittlung von Vielheit und Einheit konfrontiert sein. Denn Politik ist darauf gerichtet, allgemeinverbindliche Entscheidungen innerhalb eines politisch definierten Sozialverbandes durchzusetzen. Der Willen der „Vielen“ muss sich daher zu einem „Allgemeinen Willen“ (volontè genèrale) verdichten. Der Willen der „Vielen“ ist und bleibt aber heterogen. Das auch von Brie/Spehr hier geltend gemachte Spannungsverhältnis gilt nicht nur für sozialistische Gesellschaftsordnungen, sondern generell. In Blickrichtung auf die gescheiterten „formierten Gesellschaften“ im Osten könnte ich ironisch anmerken, dass die Autoren an dieser Stelle den Sozialismus einer „nachholenden Modernisierung“ unterwerfen. Es reicht allerdings nicht aus, angesichts dieses Spannungsverhältnisses vor allem die „Solidarität“ als moralische Ressource zu beschwören und an den guten Willen zu appellieren. Denn die Verknüpfung des Willens der „Vielen“ mit dem politisch herzustellenden „Allgemeinen Willen“ bedarf einer verfahrensgerechten Institutionalisierung auf demokratischer Grundlage (einer Verfassung), die es den im demokratischen Prozess unterliegenden Abweichlern ermöglicht, die einmal gefällten Mehrheitsbeschlüsse als ebenfalls für sie gültig zu akzeptieren, ohne sich mit den Motiven der herbeigeführten Beschlusslage identifizieren zu müssen und weiter frei dagegen räsonnieren zu dürfen. „Legitimität durch Verfahren“ dürfte daher auch für eine projektierte sozialistische Ordnung einen unverzichtbaren Bestandteil bilden. Der demokratisch und verfahrensgerecht hergestellte „Allgemeine Wille“, welcher gegebenenfalls durch den Rechtszwang durchgesetzt wird, impliziert zwingend „Herrschaft“ – allerdings nicht die Herrschaft von Personen, sondern die „Herrschaft des Gesetzes“, wo idealtypisch gesehen die Normunterworfenen gleichzeitig die Normautoren sind. Wenn Spehr/Brie dagegen auf S. 37 f. als „zentrales Anliegen des Sozialismus“ formulieren, dass dieser nicht nur „die Ausbeutung und die Knechtung des Menschen durch den Menschen beende“, sondern neben der „ungleichen Partizipation (d. h. die Klassengesellschaft)“ auch noch „Herrschaft“ beseitige, so halte ich diese Aussage für illusionär. Denn eine „herrschaftslose“ Gesellschaft führt zurück in den status naturalis des bellum omnium contra omnes. Wir sollten uns klarmachen, dass die „Demokratie“ schon von ihrem Begriff her eine Herrschaftsform neben anderen Herrschaftsformen darstellt. Sie ist allerdings eine Herrschaftsform, die am ehesten geeignet ist, dass spannungsreiche Verhältnis von „Einheit“ und „Vielheit“ in einem humanen und (wohlverstandenen) liberalen Geist zu regulieren. Im neoliberalen Diskurs wird uns immer wieder weisgemacht, dass Freiheit und Gleichheit sich widersprechen, und wir uns um der Freiheit willen mit ungleichen Einkommensverhältnissen und Lebenslagen abzufinden hätten. Spiegelverkehrt taucht ein ähnliches Argumentationsmuster auch in sozialistischen Kreisen auf, wenn dort die bürgerlichen Freiheitsrechte gegen soziale Rechte ausgespielt werden (z. B. in Diskussionen über den autoritären Sozialismus auf Kuba). Ich halte diese Entgegensetzung für falsch! Das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit bildet vielmehr ein Koordinatenkreuz mit einander überlappenden Achsen. Auf der senkrechten Achse steht oben die Freiheit und unten als ihr Widerpart der Autoritarismus. Diese Linie wird auf der Waagerechten durch die Achse (von links) Gleichheit versus Ungleichheit (rechts) gekreuzt. Innerhalb dieses Koordinatenkreuzes können nun die verschiedenen politischen Richtungen in unterschiedlichen Abstufungen verortet werden. Links oben (Freiheit und Gleichheit) ständen libertäre Sozialisten, linke Sozialdemokraten, egalitäre Liberale und meinestwegen auch Anarchisten. Rechts oben (Freiheit und Ungleichheit) befänden sich an demokratische Prozeduren festhaltende Neoliberale, gemäßigte Konservative und Agenda-Sozialdemokraten. Links unten (Gleichheit und Autoritarismus) würde ich die gesamte leninistische Familie (Leninisten, Stalinisten, Trotzkisten und was da sonst noch so kreucht und fleucht) unterbringen, während rechts unten (Autoritarismus und Ungleichheit) für extreme Konservative, Faschisten, Militärdiktaturen usw. reserviert wäre. Dieses Koordinatenkreuz (leider bin ich zu ungeschickt, um es aufzumalen) stelle ich allgemein zur Diskus- 4 sion, um der behaupteten Antinomie von Freiheit und Gleichheit eine neue Facette abzugewinnen. 2. Die Sache mit der Solidarität Im vorliegenden Beitrag von Brie/Spehr bildet der Begriff der „Solidarität“ für die Herausbildung eines „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ eine Schlüsselkategorie. Allerdings wird dieser ziemlich vieldeutige Begriff an keiner Stelle operationalisiert. Der Autor dieser Zeilen, der oben schon darauf hinwies, dass der Geist der antiken Polistradition den Text durchwehe, kommt nicht umhin, die von Brie/Spehr entwickelte Vorstellung von Solidarität als eine das sozialistische Gemeinwesen zusammenhaltende „Bürgertugend“ (virtù) zu klassifizieren. Seit Emil Durkheim wird in der Soziologie zwischen der „mechanischen“ und der „organischen“ Solidarität unterschieden. Die „mechanische“ Solidarität ist vorreflexiv und orientiert sich an traditionalen gemeinschaftlichen Lebensformen wie denen des Ganzen Hauses und anderer vormoderner Kollektive, welche das Individuum als „seine Zwecke sich selbst setzender Zweck an sich“ (Kant) nicht kennen. Dagegen antizipiert die „organische“ Solidarität den Zerfall traditional-„mechanischer“ Solidarformationen in einer arbeitsteiligen und funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. An ihre Stelle treten artifizielle Formen solidarischen Handelns, die sowohl die unterschiedlichen Interessen als auch das gesellschaftlich bedingte Aufeinanderangewiesensein der Individuen reflektieren.5 In diesem Zusammenhang sei nebenbei der Hinweis gestattet, dass das Institut der „Bedarfsgemeinschaften“ nach SGB II einen Rückfall in die vormoderne „mechanische“ Solidarität darstellt, da unterstellt wird, dass die Mitglieder des Kollektivs „Bedarfsgemeinschaft“ vorreflexiv traditionale Solidarität üben, obwohl korrespondierende Unterhaltsverpflichtungen nach dem BGB häufig nicht vorliegen. Neben dieser grundsätzlichen Scheidung von traditionaler und moderner Solidarität müsste geklärt werden, wer in diese Solidarität einbezogen ist und wer von ihr ausgeschlossen bleibt. Wenn beispielsweise Arbeitnehmer in den Streik treten, dann ist die Solidarität unter den Streikenden eine unabdingbare Voraussetzung für ihren Erfolg. Allerdings richtet sich diese Solidarität gegen andere (die Unternehmer), für die sie ausdrücklich nicht gilt. Traditional vermittelte Solidarität kann sogar ausgesprochen häßliche und menschenfeindliche Züge annehmen, wie wir es während der ethnischen Konflikte auf dem Balkan und anderswo oft erleben und erlebten. Unter modernen Bedingungen außert sich die „organische“ Solidarität in zweierlei Gestalt, als gesellschaftlich wirksame moralische Ressource und als rechtlich reguliertes Sozialsystem. Auf der moralischen Ebene wäre nun vorerst zu klären, wie solidarisches Handelns begründungstechnisch verortet wird. Ist es gemäß der aristotelisch-thomistischen Tradition in den Menschen teleologisch angelegt, kann aber erst im Sozialismus zu seiner „wahren“ Entfaltung finden – oder handelt es sich vielmehr um eine den eigensüchtigen und egoistischen Neigungen kognitiv abgenötigte Pflicht?6 Die Autoren lassen diese Frage offen, aber der Subtext ih- Die Unterscheidung von „mechanischer“ und „organischer“ Solidarität bei Durkheim dürfte mit der von Ferdinand Tönnies in „Gemeinschaft und Gesellschaft“ vorgenommenen Differenzierung von gemeinschaftlichem „Wesenswillen“ und gesellschaftlichem „Kürwillen“ vergleichbar sein. 6 Hier handelt es sich um den klassischen Konflikt zwischen eudämonistischer Tugendethik und deontologischer Pflichtenethik, der mit den Namen Aristoteles und Kant verbunden ist. 5 5 rer Ausführungen deutet eher in die Richtung der aristotelisch-thomistische Anthropologie, welche solidarisches Verhalten als einem dem Menschen innewohnenden Telos voraussetzt.7 Aber ganz gleich, wie man diese Frage nun beantwortet: alle moralischen Dispositionen und Werthaltungen fallen in das politisch unverfügbare forum internum. Eine Politik, die moralisches Bewusstsein zu „implementieren“ beabsichtigt und hierauf ihr Handeln aufbaut, verfügt entweder über einen nur appellativen (und damit wirkungslosen) Charakter, oder sie versucht sich in mehr oder weniger repressiv angelegter Volkspädagogik (wie es der kommunitaristisch-„bürgergesellschaftliche“ Diskurs nahelegt), um die gewünschten moralischen Dispositionen zu erreichen. Ersteres halte ich für politikfern, letzteres dürfte kaum ein emanzipatorisches Projekt darstellen. Nun heißt es schon in der Bibel, dass der „Geist“ zwar „willig“, aber das „Fleisch schwach“ sei. Nach der Kantschen Pflichtenethik – der ich mich verbunden fühle – sind die Menschen wohl als moralische (transzendentale) Subjekte zur Erkenntnis des „richtigen“ Handelns (hier: solidarisches Verhalten) fähig. Diese (kognitiv vermittelte) Erkenntnis kollidiert aber ständig mit dem empirisch feststellbaren Bestreben nach individueller „Glückseligkeit“ und den diversen Neigungen und Abneigungen, die nicht immer hehren moralischen Motiven entspringen. Denn wenn der Kategorische Imperativ als Universalisierungsmethode für das Finden des „richtigen“ moralischen Handelns zugrundegelegt wird, dann muss die Solidarität auch solchen Leuten teilhaftig werden, die uns nicht nur fremd sind (und fremd bleiben), sondern gegen die wir sogar – sei es politisch, sei es persönlich - eine heftige Abneigung empfinden. Solidarität als Pflicht schließt beispielsweise Konservative und Neoliberale mit ein, wenn diese unter politische Verfolgung geraten. Solidarisch aus Pflicht müssen wir auch mit ElKhaida-Mitgliedern sein, wenn sie in Guantanamo gefoltert werden. Diese „Objekte“ unserer Solidarität mögen ja noch so abscheuliche Ziele vertreten oder noch so abscheuliche Taten begangen haben, als moralische Subjekte haben wir jedoch die Pflicht, hiervon zu abstrahieren, wenn es um Menschenrecht und Menschenwürde geht. Und je „saurer“ uns dieser Abstraktionsvorgang aufstößt und je griesgrämiger das Gesicht aufgrund vorhandener Abneigung dabei wird, desto moralisch gehaltvoller ist das pflichtgemäße Handeln zu werten. Moralisches Handeln entspringt stets Grenzsituationen, wo Pflicht und Neigung miteinander kollidieren. Denn rein transzendentale Subjekte, die sich in ihrem täglichen Leben ausschließlich vom Kategorischen Imperativ leiten lassen, gibt es nicht. In ihrem praktischen Lebensvollzug werden die Menschen stets nach „Glückseligkeit“ streben, ganz gleich, wie dieselbe auch beschaffen sein mag. Und an dieser Stelle greift gewissermaßen als „Reserve“ die (demokratisch regulierte) Gesetzgebung. Auch hier ist wiederum eine Unterscheidung wichtig: Gesetze, welche die „organische“ Solidarität in einer individualisierten und funktional ausdifferenzierten Gesellschaft regulieren, entspringen durchaus moralischen Antrieben. Aber mit der Erteilung des „Gesetzesbefehls“ durch das parlamentarische Beschlussgremium löst sich die Handlungsanweisung von ihrem moralischen Motiv. Auch moralisch ganz anders orientierte Personen, welche die hinter dem Gesetz stehende Werthaltung ablehnen, müssen trotz allen Räsonnierens den „Gesetzesbefehl“ befolgen. Sie werden per Rechtszwang dazu angehalten. Gerade dort, wo die Politik per Gesetz moralische Ziele wie den Erhalt des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Bekämpfung der Armut verfolgt, findet gleichzeitig 7 Auf ein teleologisch ausgerichtetes Menschenbild und auf die Präferenz der Autoren für eine eudämonistische Tugendethik in der Tradition von Aristoteles verweist folgende Passage (S. 30): „Die >allgemeine Formel des Sozialismus< könnte man damit umschreiben, dass es das Ziel einer sozialistischen Gesellschaft ist, vermittelt über die solidarische Entwicklung aller eine freie, universelle Entwicklung der Individuen zu ermöglichen. Durch ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Reproduktions- und Lebensprozess sollen Individuen menschlich bereichert werden – reicher an Bedürfnissen, Genüssen, Fähigkeiten, Beziehungen und sinnlichen Eindrücken. Individuen (I) würden würden so zu entwickelteren Individuen (I’). Ihr solidarischer Beitrag zur Entwicklung aller (S) würde zur Bedingung ihrer eigenen Entwicklung.“ (Hervorhebung von mir. F.G.) 6 durch den Modus der Rechtssetzung eine moralische Entlastung der Individuen statt. Demgegenüber werden im Konzept einer deregulierten „Bürgergesellschaft“, wo „gute Bürger“ im Ehrenamt die Solidarität als „Bürgertugend“ entfalten und im Weigerungsfall gegebenenfalls volkspädagogisch unter Druck geraten, die Menschen permanent moralisch überfordert. Die durch Arbeitsteilung und Individualisierung geprägten Gesellschaften der Moderne bilden ein versachlichtes Funktions- und Beziehungsgefüge aus, dass nur mit abstrakten Mitteln zusammengehalten werden kann. An die Stelle eines gemeinsamen „metaphysischen Himmels“ tritt das abstrakte Recht als integratives Bindemittel. Die „mechanische“ Solidarität gemeinschaftlich strukturierter Nahbeziehungen wird durch die „organische“ Solidarität persönlich aneinander prinzipiell desinteressierter Menschen ersetzt. Das klingt zwar alles recht „kalt“, aber diese „Kälte“ impliziert auch einen Emanzipationsgewinn. Denn eine rechtlich organisierte „Solidarität unter Fremden“ formuliert einklagbare Rechtsansprüche, welche ohne „Ansehen der Person“ geleistet werden müssen und die das frühere Objekt wohlwollender Fürsorge in ein Rechtssubjekt verwandeln. In diesem Zusammenhang ist die sozialrepressive Hartz-IV-Gesetzgebung mit ihren teilweise massiven Eingriffen in die persönliche Lebensführung und die Renaissance karitativer Mildtätigkeit wie die „Tafeln“ als antiemanzipatorische Regression zu betrachten, da sie den Betroffenen den Subjektcharakter (und damit einem ganz elementaren Bestandteil der Menschenwürde) streitig macht. Wie alle Rechtsfragen, so ist auch die "Solidarität unter Fremden" eine politische Machtfrage. In der neoliberalen Darstellung sieht es manchmal so aus, als wäre der Sozialstaat von gütigen Beamten geschaffen worden, die sich wohlwollend zu den subalternen Klassen hinabneigten, um das Füllhorn "sozialer Wohltaten" über sie auszuschütteten. Tatsächlich reflektiert die jeweils aktuelle Ausgestaltung der „Solidarität unter Fremden“ die politischen Machtverhältnisse. Häufig wurden gewissermaßen „über Bande“ sozialstaatliche Regulierungen von eher konservativen Regierungen als Präventivmaßnahme gegen das „Rote Gespenst“ durchgeführt.8 In diesem Sinne hat DIE LINKE in der derzeitigen Situation den „Kampfauftrag“, die „organische“ Solidarität in Form sozialstaatlicher Regulierungen gegen Widerstreben durchzusetzen oder diese zumindest als „Rotes Gespenst“ den Herrschenden abzunötigen. Und sollte tatsächlich einmal in systemüberwindender Perspektive eine sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftordnung existieren, so wird dieselbe nicht hinter die Individualisierungsprozesse der Moderne zurückgehen können. „Solidarische Entwicklung“ und „solidarisches Verhalten“ kann nicht bedeuten, dass sich die projektierte sozialistische Gesellschaft als ein „arkadisches Schäferleben“ darstellt, wo „bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe die Menschen, gutartig wie die Schafe“, ihr Dasein verbringen, sondern es wird eine rechtlich regulierte und durch demokratische Prozeduren vermittelte „Solidarität unter Fremden“ sein, die auch mit Konflikten zu leben vermag, wenn sie nicht abermals einen autoritären Weg einschlagen sollte. Die „Solidarität unter Fremden“ lässt sich m.E. auch ziemlich unproblematisch in ein kontraktualistisches Modell einfügen, indem der Übergang vom status naturalis in den status civilis in den wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich ausgedehnt wird. 8 Ich erinnere hier an die Bismarcksche Sozialgesetzgebung. Aber auch das epochemachende Gesetz zur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wurde 1927 in Deutschland von einer rein bürgerlichen Regierung mit einem katholischen Priester als Arbeitsminister beschlossen. Nach den Reichstagswahlen von 1928 drängten dann Teile der organisierten Arbeitgeberseite vor allem deshalb auf die Bildung einer Großen Koalition, weil sie meinten, dieses Gesetz lasse sich nur mit der Sozialdemokratie wieder beseitigen - und nicht gegen sie. Und prompt scheiterte 1930 die Regierung Müller (SPD) genau an dieser Frage. 7 3. Sozialismus als regulative Idee? Nachdem die Autoren recht ausführlich die verschiedenen Ausformungen sozialistischer Strömungen und sozialistischer Gesellschaftsordnungen, wie sie sich in Raum und Zeit manifestierten, beschrieben haben, kommen sie zu dem Ergebnis (S. 30): „Zweihundert Jahre nach seinem Entstehen ist unübersehbar, dass sich Sozialismus nicht auf eine einfache Definition reduzieren lässt. Alle diesbezüglichen Versuche sind gescheitert. Am ehesten ist die Bestimmung von Sozialismus als einer umfassenden Suchbewegung möglich.“ Es bleibe jedoch „das Bestreben, über den Kapitalismus hinausweisende Formen der Entwicklung moderner Gesellschaften zu finden.“ Ad acta legen Brie/Spehr auch die geschichtsphilosophische Mechanik des „Dialektischen Materialismus“, wenn sie feststellen: „Die Richtung gesellschaftlicher Entwicklung ist offen und kann auch nicht durch die wissenschaftliche Einsicht einer Avantgarde vorweggenommen werden, die von oben führt und steuert.“ Ebenfalls wird der Vorstellung einer societas perfecta eine Absage erteilt: „Ein offener Sozialismus zielt nicht auf die Verwirklichung eines vorgegebenen Modells, sondern auf die Ermöglichung nicht vorhersehbarer Entwicklung.“ (S. 32) Ein wenig ähneln diese Ausführungen schon dem falsifikationistischen Ansatz eines Karl Popper, wonach die gesellschaftliche Entwicklung nicht „ehernen Gesetzen“ oder einem präzis auszutüfteltenden Plan folgt, sondern ständiger Fehlerkorrektur bedarf. Wenn ich die Autoren richtig deute, so nimmt bei ihnen die Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung als Ziel sozialistischer Politik die Funktion einer regulativen Idee ein, welche die Richtung des politischen Handelns vorgibt, wobei die Akteure allerdings nie genau wissen, wie weit sie jeweils dabei kommen. Und wenn sie dann noch hinzufügen (ebd.), „Fortschritt in Richtung Sozialismus erwachsen vor allem in der Stärkung der Selbstbestimmung gesellschaftlicher Gruppen und Individuen auf der Basis eines freieren Zugangs zu den wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Ressourcen und der Stärkung solidarischer Formen der Selbstverwaltung“, dann erinnert mich das fast an das berühmte (und für einige berüchtigte) Diktum von Eduard Bernstein, wonach „das Endziel nichts, die Bewegung dagegen alles“ sei. Allerdings darf dieses Diktum nicht im Sinne eines blinden Voluntarismus verstanden werden, denn die „Bewegung“ muss sich an regulativen Ideen orientieren, welche den jetzigen Zustand transzendieren, ohne in ahistorischer Weise gleich eine societas perfecta als Endziel zu antizipieren, die es nur in der Traumwelt unverbesserlicher Hegelianer gibt. Da ich gegenüber allen utopischen Zukunftsentwürfen und ins Politische gewendeten Sehnsüchten „nach dem ganz Anderen“ eine ironische Skepsis bewahre, muten mich obige Ausführungen recht sympathisch an. In diesem Sinne sollte sich daher die sozialistische Theoriebildung auch konsequenterweise von allzu manichäisch klingenden Formulierungen wie „Sozialismus oder Barbarei“ (S. 35) verabschieden.9 „Die Vertreibung der Gewalt aus der Gesellschaft (und) ihre möglichst umfassende Pazifizierung – nach innen, nach außen und im Verhältnis zur Natur“ sollte zwar als regulative Idee unser Handeln leiten, sie wird aber in der Realität stets das „Bohren dicker Bretter mit Augenmaß und Leidenschaft“ (Max Weber) erfordern. Und dass der Kapitalismus allein und monokausal für alles Elend dieser Welt verantwortlich zeichnet, dies widerlegen bereits die Erfahrungen, die wir mit sich selbst als sozialistisch bezeichnenden Gesellschaftsordnungen von der Sowjetunion über das maoistische China bis hin zu Kambodscha gemacht haben. Seit es schriftliche Überlieferungen gibt, sind menschliche Gesellschaften hierarchisch gegliedert und von Unterdrückungs- und Ausbeutungsstrukturen aller Art durchzogen. Und seit ebenso langer Zeit haben sich die hiervon negativ Betroffenen dagegen gewehrt. Es ist ja nicht so, dass – vergleichbar mit dem gnostischen Mythos – ein übelwollender Demiurg von außen eine grundgute Menschheit mit diesen 9 Angesichts der barbarischen Sozialismusversionen von Stalin über Mao bis Pol Pot klingt diese manichäische Formulierung heutzutage ziemlich selbstgerecht. Sie wurde zu einer Zeit (1891) von Karl Kautsky geprägt, als sich der Sozialismus noch im Stadium der „Unschuld“ befand. Von daher ist sie kontextuell gebunden. 8 Plagen überzog, welche nur des „Rufes“ aus dem sozialistischen „Pleroma“ zu ihrer Erlösung bedarf. Als empirische Wesen ausgestattet mit materieller Gier, mit Machthunger und Herrschsucht haben die Menschen diese Plagen selbst geschaffen. Aber als moralische Subjekte haben sie wiederum stets die vorgefundenen Verhältnisse kritisiert und zu überwinden versucht. Mit dieser Widersprüchlichkeit – die Menschen sind zwar nicht „gut“, aber sie sind zur Erkenntnis des „Guten“ fähig - wird auch eine sozialistische Gesellschaftsordnung umgehen müssen. Und eine ironische Skepsis gegenüber allzu exaltierten Beschreibungen des „ganz Anderen“ wird sie vor möglichen Entgleisungen bewahren. 4. Die Befriedigung materieller Bedürfnisse als Legitimationsgrundlage einer jeden Wirtschaftsordnung Jede Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung bedarf der Legitimation durch die „Massen“. Aber diese Legitimation wird nicht hergestellt durch hehre Ziele und edle Absichten, sondern sie besitzt ganz handfeste materielle Grundlagen. Im nachmetaphysischen Zeitalter der Moderne werden Wirtschaftsordnungen mittelfristig nur dann als legitim angesehen, wenn sie für die breite Mehrheit der Bevölkerung ausreichend materielle Ressourcen an Gütern und Dienstleistungen zur Bedürfnisbefriedigung bereitstellen. Da die Arbeiterschaft im Kapitalismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in ihrer materiellen Bedürfnisbefriedigung weitgehend eingeschränkt oder ausgeschlossen war, stellte sie daher konsequenterweise die Legitimität des herrschenden Wirtschaftssystems infrage. Sie erzeugte somit einen Legitimationsdruck, dem die „bürgerliche“ Seite begegnen musste, und der um die Mitte des 20. Jahrhunderts im sozialstaatlichen „institutionalisierten Klassenkompromiss“ einmündete. Fordistische Produktionsweise, keynesianische Globalsteuerung, steigende Einkommen durch gewerkschaftliche Interessenvertretung und die Herstellung preiswerter Massenkonsumartikel linderten zunächst und beseitigten schließlich den durch die sozialistische Arbeiterbewegung auf die kapitalistische Produktionsweise ausgeübten Legitimationsdruck. Es sei hier kurz an die Wirtschaftsgeschichte der frühen Bundesrepublik erinnert: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland einen breiten antikapitalistischen Konsens (wobei Antikapitalismus nicht automatisch „Sozialismus“ bedeutete!). Und sowohl die sozialen Verwerfungen im Zusammenhang mit der westdeutschen Währungsreform als auch die hohen Arbeitslosenzahlen in den ersten Jahren der Bundesrepublik machten Ludwig Erhard zu einem der unbeliebtesten Politiker. Es waren die Mittel aus dem Marshallplan und der „Koreaboom“, die schließlich das „Wirtschaftswunder“ mit seinen steigenden Konsummöglichkeiten schufen und damit das öffentliche Bild des bundesdeutschen Wirtschaftsministers von Grund auf wandelten, wodurch er zu einer effektiven „Wahlkampflokomotive“ der CDU wurde. Die „Soziale Marktwirtschaft“ – eine logisch nicht ganz stimmige, aber politisch höchst effektvoll vermittelte Mixtur aus wirtschaftlichem Ordoliberalismus und katholischer Soziallehre, die später durch keynesianische Elemente angereichert wurde – verschaffte dem Kapitalismus in der Bundesrepublik jene Legitimität, von der er im Grunde noch heute zehrt. Die Legitimitätsgewinne eines sozial regulierten Kapitalismus müssen natürlich im Zusammenhang mit der Systemkonkurrenz gesehen werden, die gewissermaßen einen „Legitimationskampf“ zwischen zwei Wirtschaftsordnungen darstellte. Und diesen Kampf um Legitimität verlor der „Realsozialismus“ vor allem auf dem Feld der Bedürfnisbefriedigung (aus dem Alten Testament wissen wir ja, dass es sich an den „Fleischtöpfen Ägyptens“ notfalls ganz gut leben lässt). In Westdeutschland stand der Sozialismus für Mangelwirtschaft und Versorgungsschwierigkeiten, und der Exodus aus der DDR vor 1961 – und die damit verbundene Legitimitätskrise des dort praktizierten Politik- und Wirtschaftsmodells - hatte hierin zum Großteil ihre Ursachen. Dies führte schließlich auch zum Scheitern der DDR-Bürgerrechts- 9 bewegung mit ihren unklaren ökosozialistischen Vorstellungen. Der von Stefan Heym und anderen materiell gut versorgten „Salonlinken“ geäußerte Ekel angesichts der die Grabbeltische in westlichen Kaufhäusern durchwühlenden „konsumgeilen“ DDR-Bürger zeigt nur, wie fern damals doch so mancher aufgeklärte Sozialist von den empirischen Menschen war, für deren Interessen er eigentlich einstehen wollte. Mit dem Ende der Systemkonkurrenz und des Siegeszuges eines nicht mehr selbstreflexiven Kapitalismus, mit dem Auseinanderdriften der Einkommen und der weltweiten Zunahme der Armut, ist der Kapitalismus erneut unter Legitimationsdruck geraten. Und welche gesellschaftlichen Transformationsprozesse eventuell durch die derzeit grassierende Finanz- und Wirtschaftskrise in Gang gesetzt werden, wissen wir noch nicht. Sollte sich in ihrem Verlauf ein mehr oder weniger sozialistisch ausgerichtetes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem durchsetzen, so gilt für dieses allerdings dasselbe wie für den Kapitalismus: Seine Legitimation wird stehen oder fallen mit der möglichen (oder ausbleibenden) materiellen Bedürfnisbefriedigung der „Massen“. Ein Sozialismus, der diesbezüglich hinter dem, was der Kapitalismus in seinem golden age (Eric Hobsbawm) einmal zu bieten hatte, zurückbleibt und stattdessen das „einfache Leben“ in „solidarischer Verantwortung“ predigt, wird sich nicht lange der mehrheitlichen Zustimmung erfreuen. Und an alle Freunde, welche die „Systemfrage“ für entscheidend halten: Unter Legitimationsdruck reagiert der Kapitalismus äußerst flexibel, wie er es bereits in seiner bisher größten Krise (der Weltwirtschaftskrise von 1929 – 1934) unter Beweis gestellt hat. Seine Metamorphosen reichen von der brutalen angelsächsischen Version neoliberaler Provenienz bis hin zum schwedischen „Volksheim“. Und es wird mir wohl niemand widersprechen, wenn ich behaupte, dass das kapitalistisch strukturierte schwedische „Volksheim“ ein höheres Maß an materieller Bedürfnisbefriedigung für die „Massen“ und ein höheres Maß an sowohl politischer als auch persönlicher Freiheit gewährleistete als alle bisherigen sozialistischen Gesellschaftsordnungen, wie sie uns in Raum und Zeit begegnen oder begegnet sind. 5. „Die Kultur freier solidarischer Entwicklung“ als kommunitaristisches Sozialismusmodell? Unter Berücksichtung vorstehender Ausführungen wirkt es daher etwas deplatziert, wenn Brie/Spehr für den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ dem „Konsum“, dem „Konsumismus“ und dem „Hedonismus“ den Kampf ansagen (S. 30, 36). Mit dieser Frontstellung lassen sich bestimmt keine Mehrheiten erringen! Wenn ich mir die prekär Beschäftigten, die Alg-II-Empfänger und das sich ausbreitende gesellschaftliche Armutssegment ansehe, dann haben wir es hier mit aufgezwungenen Konsumeinschränkungen zu tun, die es vielmehr zu beseitigen gilt. Ein wenig fühle ich mich an die konsumkritischen Parolen der postmaterialistischen Linken während der 70er und 80er Jahre erinnert, die sich vor allem gegen die „Arbeiterklasse“ richteten, weil diese sich durch den „Konsumismus“ von ihrer „historischen Mission“ abhalten ließ.10 Dass die GRÜNEN als Erben der postmaterialistischen Linken schließlich Hartz IV zustimmten, besaß durchaus seine eigene Logik: Denn aus ihrer Sicht wurden die Arbeitslosen ja durch Beschränkungen ihrer Konsummöglichkeiten aus einer „Kultur der Abhängigkeit“ (Volker Beck MdB) befreit (Hartz IV war also im Grunde ein Emanzipationsakt!), damit sie sich dann im Ehrenamt oder als 1-Euro-Jobber „in die Zivilgesellschaft einbringen“. In diese angeblich emanzipatorische Richtung weist auch die in postmaterialistischen Kreisen so beliebte Ausspielung von „Teilhabe-„ gegen „Verteilungsgerechtigkeit“. Es würde schon etwas merkwürdig anmuten, wenn unsere Partei ausgerechnet jenen, die eh nur über einge10 Von Herbert Marcuse wird die Klage überliefert: „Die Arbeiterklasse hat uns verraten“. 10 schränkte Konsummöglichkeiten verfügen, auch noch das asketische „einfache Leben“ und den Konsumverzicht anpreist. „Konsumismus“ und „Hedonismus“ werden erst dann zu einem Problem (aber auch nur dann!), wenn in einer tief zerklüfteten Gesellschaft das schamlose Protzen weniger Reicher mit allgemeinem Hunger, Not und Elend scharf kontrastieren. Und um dem entgegenzuwirken, dafür gibt es die Möglichkeit einer konfiskatorischen Steuergesetzgebung und andere verteilungspolitische Maßnahmen. Die Frontstellung der Autoren gegen „Konsumismus“, „Konsum“ und „Hedonismus“ ist bei ihnen verbunden mit der Forderung nach einer „neuen Kultur der schöpferischen Selbstverwirklichung und der Solidarität.“ Sie führen hierzu weiter aus: „In diesem Sinne strebt Sozialismus tatsächlich eine Kulturrevolution und die Unterordnung von Politik und Wirtschaft unter eine Kultur freier solidarischer Entwicklung einer und eines jeden an“. Zu allererst stellt sich bei der Lektüre dieser Zeilen dem geneigten Leser die Frage, was überhaupt eine „schöpferische“ Selbstverwirklichung in Abgrenzung zu einer eventuell „nichtschöpferischen“ darstellt. Und wie soll – falls eine befriedigende Abgrenzung von „schöpferisch“ und „nichtschöpferisch“ gefunden worden ist - die Politik mit Selbstverwirklichungskonzepten umgehen, der sie das Adjektiv „schöpferisch“ nicht zuzugestehen vermag? Denn wir sind ja Politiker und keine predigenden Lebensreformer! Soll etwa im „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ über die Legitimität („schöpferisch“) oder Illegitimität („nichtschöpferisch“) von Selbstverwirklichungskonzepten demokratisch abgestimmt werden, mit dem Ergebnis, dass die Unterliegenden ihre Lebensführungskonzepte an der Mehrheit auszurichten haben? Entweder haben sich die Autoren hier etwas unklar ausgedrückt, oder es liegt tatsächlich ein aus meiner Sicht unüberbrückbarer Dissens vor. Die im Begriff „Selbstverwirklichung“ enthaltene Bezeichnung des „Selbst“ setzt schon begriffslogisch den „Anderen“ voraus. Der „Andere“ gehört aber nicht zum „Selbst“, sie grenzen sich vielmehr gegenseitig im Sinne des „Ich“ und des „Nicht-Ich“ voneinander ab. Wenn ich mich „selbst“ verwirkliche, so gestehe ich dem „Anderen“ über mein Denken, Fühlen und Handeln keinerlei Bestimmungsmacht zu. Dies gilt natürlich auch vice versa. Und wenn jemand sein „Selbst“ am besten in der Maximierung ungehemmten Lebensgenusses verwirklicht sieht, so mag der „Andere“ dies gegebenenfalls missbilligen, aber er hat es – soweit koexistierende Selbstverwirklichungskonzepte nicht behindert werden - als individuelle Lebensentscheidung zu akzeptieren. „Kultur“ als soziologische Kategorie umfasst handlungsleitende Sinnkonstruktionen und daraus abgeleitete Lebenspraxen. Und in unserer kulturpluralen Gesellschaft gibt es viele davon. Sie äußern sich in Lebenstilen, die so unterschiedliche Lebensführungs- und Selbstsverwirklichungskonzepte wie die des „spießbürgerlichen“ Konventionalisten, des libertären Hedonisten oder des spirituellen Asketen umfassen (um nur einige ganz wenige zu nennen). Es würde einem emanzipatorischen Politikansatz fundamental widersprechen, hier zu intervenieren. Sämtliche Lebensstile (also auch die des „Hedonismus“ und „Konsumismus“) gehören in den politisch unverfügbaren Bereich des forum internum. Sie können nur insoweit von öffentlicher Regulierung betroffen werden, als die Politik ihre Koexistenz sichern muss und dissidenten Individuen den notwendigen Rechtsschutz gegenüber lebensweltlich vermittelten Tugendzumutungen zu liefern hat. Der große Liberale John Stuart Mill hat einmal festgehalten, dass die Politik selbstverständlich die Nonkonformisten vor dem tyrannischen Zugriff der Konformisten schützen müsse. Aber ebenso selbstverständlich sei es, dass die Nonkonformisten nicht über das Recht verfügten, nun ihrerseits den Konformisten vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Ich meine, an dieser Stelle können auch Sozialisten von einem bedeutenden Liberalen etwas lernen. Handlungsleitende Sinnkonstruktionen und daraus abgeleitete Lebenspraxen sind Teil der personalen Identität. Über seine personale Identität wird aber niemand diskutieren. Dies 11 schließt schon der Begriff „Identität“ aus. „Identitätspolitiken“ sind der sicherste Weg, eine Gesellschaft unheilbar zu spalten – und dies viel tiefgehender, als es alle ökonomischen Konflikte vermögen. Denn unterschiedliche materielle Interessen sind am Ende stets verhandelbar, aber niemand verhandelt darüber, wer er ist und wer er sein soll. Die Kritik von Brie/Spehr an Lebensführungskonzepten wie den „Konsumismus“ und „Hedonismus“ und ihr damit verbundenes Plädoyer für eine „Kulturrevolution“ lassen vermuten, dass der von ihnen projektierte „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ dazu tendiert, die moderne Scheidung von öffentlichem Raum und privater Lebenssphäre rückgängig zu machen. Dies wäre allerdings ein zivilisatorischer Rückschritt in die vormodernen Zeiten der societas civilis und mit dem emanzipatorischen Postulat einer Verwirklichung des jeweiligen „Selbst“ nur schwer vereinbar. Sie entsprechen allerdings der von mir oben schon kritisierten tugendrepublikanisch-kommunitaristischen Tendenz des Beitrags im Zusammenhang mit dem nicht näher explizierten Solidaritätsbegriff. 6. Individualität und Soziabilität – Markt und Sozialismus Nun muss ich gestehen, dass bei der Beurteilung des „Sozialismus des 21. Jahrhundert“ mich nicht nur meine ironische Skepsis behindert („Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“), auch die von den Autoren nicht weiter definierte und von mir als sozialistische „Bürgertugend“ interpretierte Solidarität, welche das Gemeinwesen vorrangig zusammenhalten soll, macht für mich die Sache nicht einfacher. Denn damit wird – sofern ich die Autoren richtig verstehe - das Funktionieren einer sozialistischen Gesellschaftsordnung abhängig von den politisch nicht verfügbaren moralischen Dispositionen der daran beteiligten Menschen, was dem gesamten Projekt einen höchst unsicheren Charakter verleiht. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass innerhalb der recht vielgestaltigen „sozialistischen Gemeinde“ bezogen auf die Ausgestaltung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung recht unterschiedliche Meinungen existieren. Wo vielleicht die einen bereits den Sozialismus verwirklicht sehen, werden andere sich dagegen aussprechen und auf noch vorhandene „Wesensmerkmale“ des Kapitalismus verweisen. Und wie ich meine sozialistischen Freunde kenne, werden Debatten dieser Art gewiss ausgesprochen verbissen und wenig „solidarisch“ geführt. Selbstverständlich stellt der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte dar. Eine solch unhistorische Vorstellung konnte nur ein Hegelianer wie Francis Fukuyama von sich geben. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass ein sich eventuell durchsetzender Sozialismus ebenfalls nur eine von vielen Stationen im prinzipiell unabschließbaren historischen Prozess sein wird. Gemeinsam streben wir eine Gesellschaftsordnung an, die eine ressourcengestützte individuelle Freiheit für jedermann gewährleistet, die eine gerechte Verteilung des gesellschaftlich erarbeiteten Reichtums sicherstellt und wo Belange, die alle angehen, auch von allen in einem demokratischen Verfahren entschieden werden. In Anspielung auf den Schlusssatz in Voltaires „Candide“ – ein Roman, in dem die Protagonisten auf der Suche nach der „besten aller Welten“ jämmerlich Schiffbruch erleiden – meine ich daher: „Lasst uns in den Garten gehen und arbeiten.“ Oben hatte ich mich dagegen verwahrt, private Lebensstile und private handlungsleitende Sinnkonstruktionen öffentlichen Entscheidungsprozeduren zu unterwerfen. Aber die Aufrechterhaltung der prinzipiellen Scheidung von öffentlichem Raum und privater Lebenswelt gilt auch in umgekehrter Richtung. In den letzten 20 Jahren wurden im Rahmen der Privatisierungsorgien im großen Ausmaß gesellschaftlich zu verantwortende Bereiche der Daseinsvorsorge privater Verfügungsmacht unterstellt und damit der demokratischen Kontrolle entzogen. Hier gilt es, überhaupt erst einmal den öffentlichen Raum wiederzugewinnen und der res publica die Aufgaben zuzuweisen, wofür sie als Sachwalterin des bonum commune allein zu- 12 ständig ist. Dies ist beileibe kein sozialistischer Programmpunkt.11 Denn schon die alten Griechen unterschieden scharf zwischen dem Oikos (Haus und Hof als Wirtschaftsraum) und der Polis (dem politischen Gemeinwesen) und ordneten den Zusammenfall beider Handlungssphären dem orientalischen Despotismus zu. Wirtschaft geht uns alle an. Aus politischer Perspektive soll sie die Gesellschaft möglichst umfassend mit Gütern und Dienstleistung versorgen. Zentrales Konfliktfeld ist dabei deren möglichst gerechte Verteilung. Ihre Produktion erfolgt arbeitsteilig und beruht somit auf Kooperation. Diese Gesichtspunkte rechtfertigen es, dass das demokratisch verfasste politische Gemeinwesen regulierend in die Wirtschaft eingreift. Auf der anderen Seite arbeitet in einer individualisierten Gesellschaft aber auch ein jeder für sich. Und ein jeder möchte außerdem prinzipiell in seinen Konsumwünschen frei sein. Ich vermute, dass ebenso in einem „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ die Menschen gemäß ihrer Fertigkeiten und Neigungen beschäftigt sein wollen und sich dagegen wehren würden, wenn eine Zentralbehörde sie aus angeblicher „gesellschaftlicher Notwendigkeit“ in Berufe einwiese, die sie nicht schätzen. Eine derartige Zwangseinweisung in ungeliebte Berufe mag zwar im derzeitigen Kapitalismus nach dem SGB II zulässig sein. Aber wir fordern ja „Weg mit Hartz IV“. Wie überhaupt in modernen Gesellschaften wird auch im „Sozialismus des 21. Jahrhundert“ das individuelle Glücksstreben in seinen verschiedensten Ausprägungen in einem unaufhebbaren Spannungsverhältnis zu angeblichen oder tatsächlichen „gesellschaftlichen Notwendigkeiten“ stehen, welches es mit Hilfe demokratischer Verfahren auszugleichen gilt, was allerdings nie ganz konfliktfrei ablaufen wird. Im historischen Rückblick ist festzuhalten, dass sowohl der Kapitalismus als auch der Sozialismus am besten funktionierten, wenn sie in selbstreflexiver Form jeweils Elemente der Gegenseite adaptierten. Der Kapitalismus des golden age mit seinen regulierten Devisen- und Finanzmärkten, seinen staatlichen und kommunalen „Regiebetrieben“, der sozialstaatlichen Absicherung von Lebensrisiken sowie der indirekt steuernden Konjunktur- und Fiskalpolitik, verschaffte ihm nicht nur eine hohe Massenlegitimität, sondern er produzierte auch Wertschöpfungszuwächse, von denen der Finanzmarktkapitalismus der letzten Jahre nur träumen konnte. In dieser Zeit war bezogen auf Wachstumsraten und Krisenanfälligkeit der sozial regulierte „Rheinische Kapitalismus“ gegenüber der angelsächsischen Variante das überlegene Modell. Und auch heute stehen die skandinavischen Länder mit ihrem hohen Staatsanteil insgesamt besser da als die Wirtschaftsräume, die sich die neoliberale „Reformmedizin“ verschreiben ließen. Der (real existierende) Sozialismus wiederum reüssierte vor allem dann, wenn er „kapitalistische“ und marktwirtschaftliche Inhalte integrierte. Dies gilt sowohl für die in der Sowjetunion noch unter Lenin ab 1921 initiierte „Neue Ökonomische Politik“ (NEP) als auch für das „Neue Ökonomische System der Lenkung und Planung“ (NÖSPL) in der DDR unter dem späten Walter Ulbricht. Diese historischen Erfahrungen lassen vermuten, dass insgesamt eine mixed economy, wie sie von Brie/Spehr auf S. 41 f. beschrieben wird, am ehesten geeignet sein wird, wirtschaftliche Effizienz, eine optimale Produktion von Gütern und Dienstleistung zur allgemeinen Bedürfnisbefriedigung, soziale Verteilungsgerechtigkeit und Wirtschaftsdemokratie zu gewährleisten. Die dabei von den Autoren genannte „relative Schwäche ... im Bereich der Projekte freier Kooperation und der Selbstverwaltung und Selbstorganisation von unten“ (S. 41) vermag ich nicht zu sehen. Aber dies liegt wohl daran, dass ich mich als Kontraktualist in einem ganz anderen Paradigma bewege und Politik vor allem institutionengebunden begreife. Vielleicht ist an dieser Stelle der Hinweis interessant, dass Adam Smith als „Urvater“ des Wirtschaftsliberalismus seinerzeit die Tatsache scharf kritisierte, dass die Ostindische Kompagnie als privates Wirtschaftsunternehmen in Indien die Territorialherrschaft ausübte. Nach Smith verfolgt ein Unternehmen private Profitinteressen, während die Territorialherrschaft für das „Allgemeinwohl“ zuständig sei. Die gesamten Skandale, die im Zuge des „Warren-Hastings-Prozess“ (Warren Hastings war der Boß der Ostindischen Kompagnie) zutage traten, seien daher nicht auf die moralische Verkommenheit einzelner zurückzuführen, sondern „systembedingt“. 11 13 Eine mixed economy wird – wie alle modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen – mit jenen Widersprüchen und Konflikten leben müssen, die sich aus dem Spannungsverhältnis von Individualität und Soziabilität, von individuellen Eigeninteressen und gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeiten, ergeben. Bezogen auf das individualisierende (und dezentralisierende) Element der Marktwirtschaft gilt es, jeweils genau zu prüfen, was dieselbe zum gesamtgesellschaftlichen Nutzen beizutragen vermag und wo sie diesbezüglich kontraproduktiv wirkt. Denn die Marktmechanik verfügt über ein Janusgesicht: einerseits setzt sie die Wirtschaftssubjekte unter Innovationsdruck und sorgt über die Preisbildung innerhalb des Produktionsprozesses für eine optimale Ressourcenallokation, andererseits wirkt sie gesellschaftlich zentrifugal und sorgt für soziale Verwerfungen, die nicht nur moralisch zu kritisieren, sondern in Form externalisierter Kosten („soziale Schulden“) eine Verschleuderung volkswirtschaftlicher Ressourcen darstellt. Wohin das Ausbleiben des Innovationsdrucks bei fehlender Marktmechanik führt, lässt sich auch unter kapitalistischen Bedingungen besichtigen. So war die rheinisch-westfälische Schwerindustrie im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von oben bis unten und nach allen Seiten durchkartelliert und außerdem durch hohe Zollmauern vor ausländischer Konkurrenz geschützt. Wenn die Ruhrbarone etwas fürchteten, dann war es die Bedrohung ihrer Monopolprofite durch den Marktmechanismus. Der fehlende Innovationsdruck bewirkte, dass in der Schwerindustrie die Anlagen veralteten und die Produktivität sank. Im Grunde spielte sich dort ein ähnlicher Prozess wie in den DDR-Kombinaten ab, wo ebenfalls veraltete Produktionsanlagen und eine im Vergleich zu den kapitalistischen Ländern geringe Produktivität mit zum wirtschaftlichen Niedergang des real existierenden Sozialismus führte. Die unter den Marktmechanismen agierenden Wirtschaftssubjekte richten ihr Handeln – wenn auch nicht ausschließlich – am individuellen Nutzenkalkül aus. Die klassische Politische Ökonomie setzte dabei voraus, dass die jeweils einzelrational verfolgten Eigeninteressen vermittelt durch eine geisterhafte „unsichtbare Hand“ zwanglos den Gesamtnutzen befördern würde. Diese optimistische Annahme wurde im historischen Verlauf insoweit empirisch widerlegt, als der Marktmechanismus gerade in seiner unregulierten Frühphase massenhaft Armut produzierte und den „Wohlstand der Nationen“ auf eine dünne Oberschicht konzentrierte. Auf der theoretischen Ebene waren es zunächst Marx und Keynes, welche die angeblich segensreiche Wirkung der „unsichtbaren Hand“ als naiven Glauben bloßlegten, und dann folgte später die Spieltheorie, welche nachwies, dass getrennt voneinander und dabei völlig rational agierende Individuen aufgrund fehlender Kooperation das mögliche Optimum ihres Handelns verfehlen („Gefangenendilemma“). In der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise wurde der Widerspruch zwischen einzelwirtschaftlicher Rationalität und gesamtwirtschaftlicher Irrationalität auf eine absurde Spitze getrieben. Denn die Aktivitäten der Investmentbanken und der Finanzmarktjongleure waren ja jede für sich durchaus rational, sie erfolgten aber in einem absolut irrationalen Universum, dem sich selbst die Akteure, welche die Irrationalität des Gesamtsystems durchschauten, nicht zu entziehen vermochten. George Soros - erfolgreicher Finanzmanager und gleichzeitig lange als Großkritiker des Finanzmarktkapitalismus ein „Rufer in der Wüste“ - machte darauf aufmerksam, dass auch er sich Transaktionen, die er als wahnwitzig beurteilte, nicht entziehen konnte, um „nicht von der Herde tot getrampelt“ zu werden. Es sei hier angemerkt, dass sich das „Gefangenendilemma“ in der Spieltheorie mit seiner Betonung von Kooperationsgewinnen im Vergleich zum isolierten Handeln leitmotivisch am Leviathan von Thomas Hobbes orientiert. Denn die gesellschaftliche Zentrifugalität rechtlich und sozial unregulierter Märkte mit ihren isolierten Akteuren erzeugt genau jenen „Krieg aller gegen jeden“, wo das Leben nach Hobbes „einsam, armselig, scheußlich, tierisch und kurz“ ist. 14 Aber ganz gleich, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in naher und ferner Zukunft entwickeln. Der „Sozialismus des 21. Jahrhundert“ wird nicht als eschatologisches Ereignis über uns hereinbrechen, sondern sich allenfalls in langen Transformationsprozessen herausbilden, wobei durchaus zweifelhaft bleiben wird, ob alle Sozialisten denselben überhaupt als „Sozialismus“ identifizieren. Und dieser Transformationsprozess wird begleitet sein von nicht intendierten Folgen intentionalen Handelns, denen wiederum durch intentionales Handeln begegnet werden muss usw. ad infinitum. In diesem Sinne: „Lasst uns in den Garten gehen und arbeiten.“