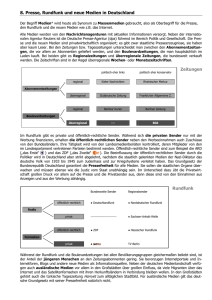

Massenmedien (Heft 260)

Werbung