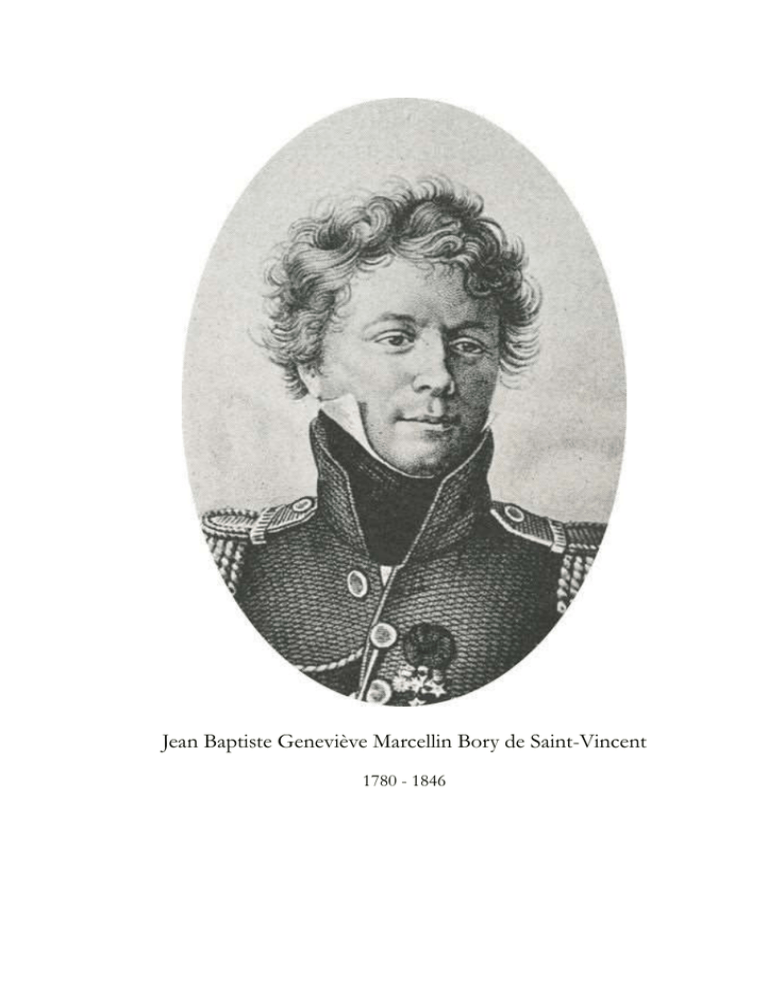

Bory Geschichte - Deutsche auf den Kanaren

Werbung