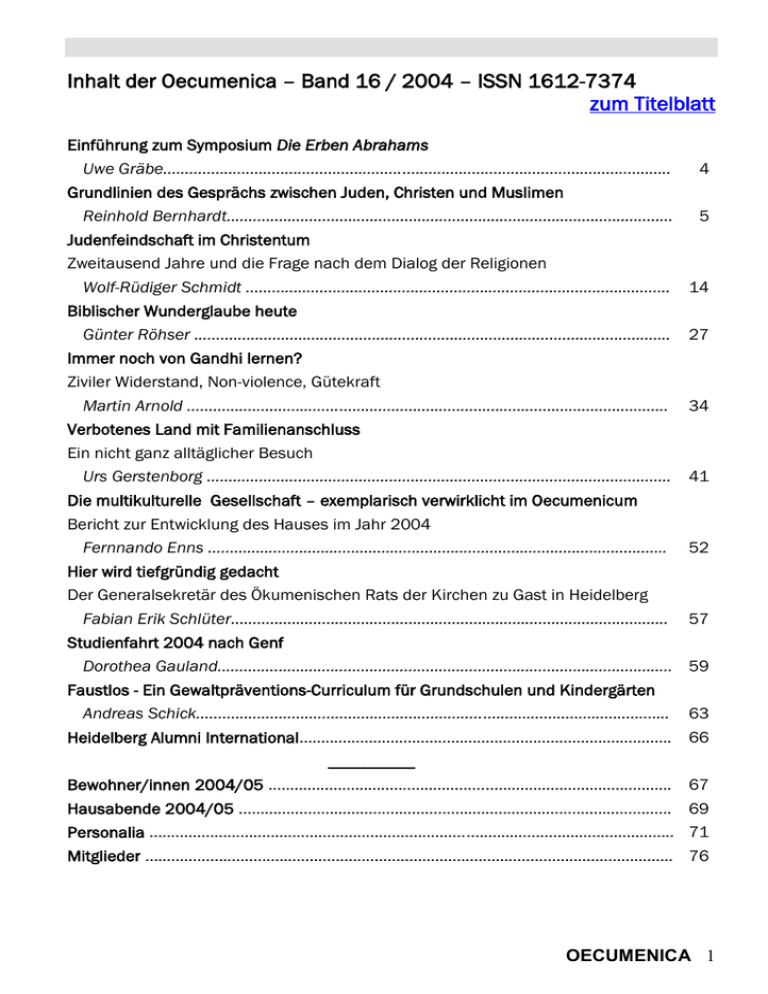

komplette Oecumenica 16/2004 im Word-Format

Werbung