Deutsche Sprachinseln in der Slowakei

Werbung

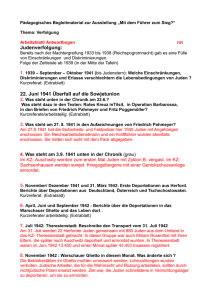

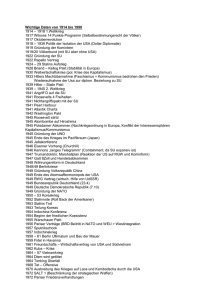

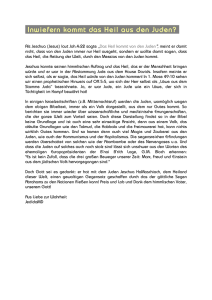

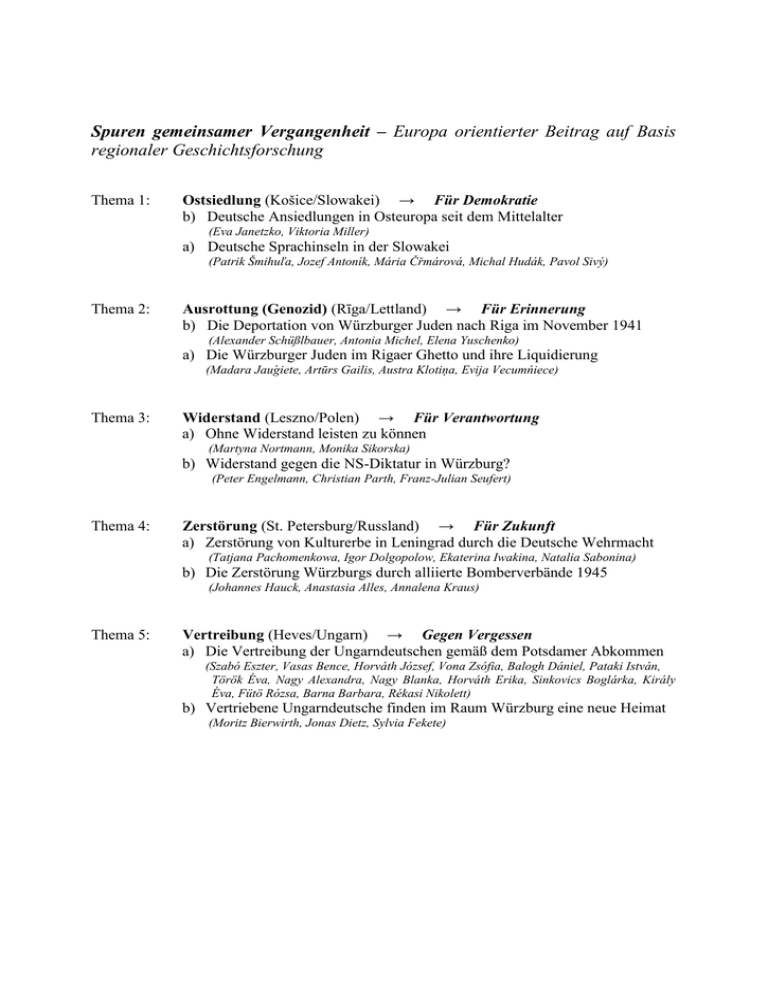

Spuren gemeinsamer Vergangenheit – Europa orientierter Beitrag auf Basis regionaler Geschichtsforschung Thema 1: Ostsiedlung (Košice/Slowakei) → Für Demokratie b) Deutsche Ansiedlungen in Osteuropa seit dem Mittelalter (Eva Janetzko, Viktoria Miller) a) Deutsche Sprachinseln in der Slowakei (Patrik Šmihuľa, Jozef Antoník, Mária Čřmárová, Michal Hudák, Pavol Sivý) Thema 2: Ausrottung (Genozid) (Rīga/Lettland) → Für Erinnerung b) Die Deportation von Würzburger Juden nach Riga im November 1941 (Alexander Schüßlbauer, Antonia Michel, Elena Yuschenko) a) Die Würzburger Juden im Rigaer Ghetto und ihre Liquidierung (Madara Jauģiete, Artūrs Gailis, Austra Klotiņa, Evija Vecumńiece) Thema 3: Widerstand (Leszno/Polen) → Für Verantwortung a) Ohne Widerstand leisten zu können (Martyna Nortmann, Monika Sikorska) b) Widerstand gegen die NS-Diktatur in Würzburg? (Peter Engelmann, Christian Parth, Franz-Julian Seufert) Thema 4: Zerstörung (St. Petersburg/Russland) → Für Zukunft a) Zerstörung von Kulturerbe in Leningrad durch die Deutsche Wehrmacht (Tatjana Pachomenkowa, Igor Dolgopolow, Ekaterina Iwakina, Natalia Sabonina) b) Die Zerstörung Würzburgs durch alliierte Bomberverbände 1945 (Johannes Hauck, Anastasia Alles, Annalena Kraus) Thema 5: Vertreibung (Heves/Ungarn) → Gegen Vergessen a) Die Vertreibung der Ungarndeutschen gemäß dem Potsdamer Abkommen (Szabó Eszter, Vasas Bence, Horváth József, Vona Zsófia, Balogh Dániel, Pataki István, Török Éva, Nagy Alexandra, Nagy Blanka, Horváth Erika, Sinkovics Boglárka, Király Éva, Fütö Rózsa, Barna Barbara, Rékasi Nikolett) b) Vertriebene Ungarndeutsche finden im Raum Würzburg eine neue Heimat (Moritz Bierwirth, Jonas Dietz, Sylvia Fekete) Die einzelnen Beiträge wurden nach Themenbereichen in chronologischer Abfolge geordnet. Die korrespondierenden b-Themen wurden von Arbeitsgruppen der Gustav-Walle-Schule Würzburg aufbereitet und mit den Rahmenbegriffen verknüpft. Deutsche Ansiedlungen in Osteuropa seit dem Mittelalter Die Ansiedlung von Deutschen in den von Slawen, Awaren und Ungarn nur dünn bevölkerten Gebieten im Osten und Südosten des Römisch-Deutschen Reiches im Mittelalter ging im 8. Jahrhundert von Bayern aus in die Donauebene und die Ostalpenländer. Diese wurde nach dem Sieg über die Ungarn im Jahre 955 wieder aufgenommen und war dann um die Mitte des 11. Jahrhunderts abgeschlossen. Während die Sachsenkaiser (Ottonen) mit der Gründung zahlreicher Missionsbistümer eine wichtige Voraussetzung der späteren Ostsiedlung schufen und die mittelelbischen Lande gewannen, setzte sie sich im Nordosten des Reiches erst im 12. Jahrhundert durch. Die slawische Bevölkerung wurde dabei nur teilweise verdrängt, besonders wenn sie sich der wirtschaftlichen und technischen Überlegenheit der neuen Siedler widersetzte, sonst aber in das Siedlungswerk mit eingeschlossen. Aus der Verschmelzung der Einwanderer mit der slawischen Bevölkerung sind die mittel- und ostdeutschen Neustämme hervorgegangen. Ein Sonderfall der deutschen Ostsiedlung, auch deutsche Ostkolonisation genannt, war die Staatsgründung des deutschen Ordens, durch den Ostpreußen, Kurland und Livland christianisiert und deutsche Städte gegründet wurden; bäuerliche Siedlungen entstanden nur in Ostpreußen. Wichtig waren auch die Rodungen, vorbildlichen Wirtschaftshöfe und Dorfgründungen der Zisterzienser und Prämonstratenser sowie die Niederlassungen der Johanniter und Templer. Von Bedeutung waren ferner die Ritter und Geistlichen im Gefolge der mit slawischen Fürsten vermählten deutschen Fürstentöchter, die auf dem ihnen übergebenen Grundbesitz deutsche Bauern ansiedelten. Die Hanse stellte die Handels- und Seeverbindung mit Mittel- und Westeuropa her. Seit dem 13. Jahrhundert haben sich die Staatsgrenzen durch die Ostsiedlung kaum mehr verändert. Die Volks- und Sprachgrenzen waren weitgehend durch die Ostsiedlung verwischt, als um 1350 aus nicht völlig erklärbaren Gründen, höchstwahrscheinlich auf Grund großer Pestepedemien, die Siedlungsbewegung abebbte und schließlich stillstand. Für die Migration nach dem Osten gab es sowohl politische als auch wirtschaftliche Gründe. Der politische Beweggrund für die erste Auswanderungswelle nach dem Osten, besonders aus Hessen, war der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763. Preußen musste damals gegen Österreich und seinen Verbündeten Frankreich nicht nur um den Erhalt seiner Länder in Schlesien, sondern auch um die im Westen Deutschlands (Minden, Kleve, Geldern, Ostfriesland, Lingen) kämpfen. Dadurch wurde Hessen, das zu damaliger Zeit aufgeteilt war in viele kleine und mittlere Fürstentümer, Herzogtümer, Grafschaften und Bistümer, von den kriegführenden Staaten Frankreich und Preußen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Einige hessische Kleinstaaten wie die Landgrafschaft Friedrichs II. von Hessen-Kassel schlossen Subsidienverträge ab, durch die hessische Truppen gegen hohe Geldleistungen fremden kriegführenden Mächten zur Verfügung gestellt wurden. Um diesen Militärdiensten zu entgehen, flohen viele junge Männer und meldeten sich zur Auswanderung nach dem Osten. Zu den politischen Verhältnissen der damaligen Zeit kamen aber auch noch wirtschaftliche Motive hinzu nach Osteuropa auszuwandern. In großen Teilen Hessens war die Not der Bevölkerung vor allem wegen des unfruchtbaren Bodens und der Schäden durch Wild schier ins Unendliche gestiegen. Hinzu kamen hohe Pachten und Zinsen, die für die Bevölkerung untragbar wurden; die Ernteerträge reichten nicht mehr aus, um die Pacht- und Zinsgelder an die Grundherren zu zahlen. Die Verschuldung der Landbevölkerung nahm deshalb sehr schnell zu, so dass ein Teil der Bauern gezwungen war, das zu bestellende Land zu verkaufen. Schließlich bewirkte der Mangel an ausreichender Weidefläche einen drastischen Rückgang des Viehbestandes. Die ungenügende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung führte also letztlich dazu, dass ein Großteil von ihr – nicht zuletzt den Verlockungen auf eine bessere wirtschaftliche Zukunft ausgesetzt – nach Osteuropa abwanderte. So folgte auch die Familie Sackmann aus Rielingshausen in Schwaben (heute ein Ortsteil von Marbach am Neckar) im Jahre 1763 dem Ruf der Zarin Katharina II., in Russland zu siedeln. Bereits ein Jahr später begann die Auswanderungswelle an die Wolga und nach und nach umfasste sie 100.000 Personen, die die Privilegien in Russland annehmen wollten. Als Zar Alexander I. zunächst Napoleon und dann die Türken bezwungen hatte und auch Bessarabien besetzte, rief er deutsche Bauern ins brachliegende Land, um das von den Türken befreite Bessarabien landschaftlich zu erschließen. 1814 bis 1842 folgten 8.000 Einwanderer seinem Ruf dorthin; 1817 war auch die nachfolgende Generation der Familie Sackmann dabei, die sich zwischen den Flüssen Dnjestr und Pruth niederließ und mit anderen Siedlern das Dorf Marienfeld gründete. Bessarabien – der Name leitet sich von dem ehemaligen walachischen Fürstengeschlecht der Basarab ab, die vom 14. bis 16. Jahrhundert ihre Herrschaft über diesen Landstrich ausdehnten – wurde nach wechselvoller Geschichte 1940 wiederum Bestandteil von Russland. Mit der sich anschließenden Umsiedlung aus Bessarabien endete die Geschichte der Deutschen im Osten. Heute ist der Name von der Landkarte gestrichen und Bessarabien aufgeteilt zwischen den Staaten Moldawien und Ukraine. Eine starke deutsche Besiedlung vollzog sich auch in der Zips, einem Gebiet, das in der heutigen Mittelslowakei südöstlich der Hohen Tatra liegt und bis in die südliche Ostslowakei reicht. Bis 1945 war es überwiegend von Deutschen besiedelt. Diese waren ab dem 12. und 13. Jahrhundert von den ungarischen Königen ins Land geholt worden. Die von den Deutschen gegründeten Orte erhielten später Sonderrechte und eine Selbstverwaltung, die bis 1876 bestand. Durch die Lage konnten sich die Sitten und Bräuche der alten Heimat weitgehend erhalten – und auch die Sprache und zwar in der Mundart, wie sie noch vor 200 Jahren gesprochen wurde. Viele deutsche Wörter fanden somit Aufnahme in die slowakische Sprache. Sie haben die selbe Bedeutung, sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Schreibweise. Hier einige wenige Beispiele: deutsch slowakisch Strümpfe Vorhang Bügeleisen spazieren(gehen) Schnitzel Krankenhaus (Spital) štrimpfl’e firhang bigl’ajs špacirovat’ šnicel’ špital’ Deutsche Sprachinseln in der Slowakei Im Themenbereich der 7. Jahrgangsstufe Slowaken im Ungarischen Staat haben wir im Geschichtsunterricht erfahren, wie unser heutiges Staatsgebiet seit dem Mittelalter vom Ausland her besiedelt wurde. Unser Geschichtslehrer erzählte uns, wie unser Land nach der Verwüstung durch die Tartaren aussah und weshalb die Herrscher ein Interesse daran hatten, dieses Gebiet neu zu besiedeln. Als unser Lehrer erwähnte, dass auch in unserer Umgebung noch viele solche Nachfahren dieser ersten Ansiedler wohnen, fingen wir an uns für sie zu interessieren, vor allem aber woher diese Siedler in unser Gebiet kamen. Wir haben gehört, dass die Siedler von damals aus Deutschland kamen; heute sind die Nachkommen im „Karpatendeutschen Verein (KDV)“ organisiert. Um die Vergangenheit der Karpatendeutschen besser kennen zu lernen, luden wir die Vertreter des Karpatendeutschen Vereins zu einem Gespräch in unsere Schule ein. Am 27. Januar 2005 konnten wir den stellvertretenden Vorsitzenden des KDV, Herrn Ing. Wilhelm Gedeon, und die Kulturreferentin, Frau Mgr. Lenka Dzugasova, bei uns begrüßen. Herr Gedeon brachte uns die Geschichte der deutschen Siedler und ihre Tätigkeiten bis in die Gegenwart nahe. Dabei erklärte er, dass der Begriff „Karpatendeutsche“ erst seit dem Jahre 1918 benutzt wird, um sie von den anderen Deutschen des Karpatenbogens unterscheiden zu können. Dieser Begriff trägt auch dazu bei, jene Deutschen besser von den „Sudetendeutschen“ auseinanderzuhalten. Vom 12. bis 14. Jahrhundert besiedelten die Deutschen drei große Gebiete in der Slowakei: Bratislava (Pressburg), Hauerland und die Zips. In unser Land wurden die Siedler durch die damalige Obrigkeit eingeladen und zugleich wurden ihnen verschiedene Privilegien zuteil. Also wanderten Handwerker, Händler und auch Geistliche in die Slowakei ein. Im Mittelalter beeinflussten die Deutschen markant die damalige Kultur und Bildung. Bei der Gründung unserer mittelalterlichen Städte wurden auch die deutschen Stadtrechte vergeben. Mit Hilfe der deutschen Einwohner kamen die Kunst, das gotische Bauwesen, das Kunstgewerbe und auch Stadtordnungen in die Slowakei. Bauern, Handwerker, Kaufleute und Bergarbeiter trugen zur Entwicklung der heimatlichen Produktion und des Handels wesentlich bei. Deutsche Siedler wurden unter der Regierungszeit des ungarischen Königs Stefan I. in die Slowakei gerufen. Die meisten von ihnen wanderten in unser Gebiet im 13. und 14. Jahrhundert ein. Das größte Siedlungsgebiet der Karpatendeutschen ist die Zips. Zu den weiteren Zentren gehören die Städte Kesmark, Leutschau, Göllnitz, Metzenseifen und Stoß. Nach realistischer Schätzung betrug die Anzahl der Deutschen in der Slowakei im Mittelalter zwischen 200.000 und 250.000 Menschen, was etwa ein Viertel der damaligen Bevölkerung ausmachte. Nach der Volkszählung des Jahres 1930 lebten in unserem Land 154.821 Deutsche; das waren knapp fünf Prozent der gesamten Bewohner der Slowakei. Mehr als 90 Prozent von ihnen wurden nach 1945 gemäß der Potsdamer Beschlüsse gezwungen, das slowakische Gebiet zu verlassen. Im Jahre 1991 bekannten sich zur deutschen Nationalität nur noch 5.629 Personen. Frau Mgr. Dzugasova erzählte uns auch etwas über die karpatendeutsche Kultur und Lebensweise, über Traditionen und andere Unternehmungen im Rahmen des Karpatendeutschen Vereins. Dabei konnten wir auch den Dialekt der Mantaken (alte Bezeichnung für die Karpatendeutschen) kennen lernen und hören, den man heute noch in der Zips und in Metzenseifen spricht. Wir hoffen, mehr davon im Museum von Metzenseifen zu erfahren, das wir bald besuchen werden. Mit dem Lebenslauf von Herrn Gedeon und seinen Erinnerungen wollten wir auch die Geschichte einzelner deutscher Familien in der Ostslowakei kennen lernen; Folgendes konnten wir dabei erfahren: Wilhelm Gedeon wurde im Jahre 1922 in Metzenseifen als Sohn einer Hammerschmiedebesitzer-Familie geboren. Seine Familie besaß mehrere Hammerwerke im Metzenseifental. In seinem Geburtsort besuchte er die deutsche Volksschule, wechselte dann an das deutsche Realgymnasium, wo er 1942 das Abitur machte. Während des 2. Weltkrieges erlebte er als Nachhilfelehrer an einer deutschen Schule die Evakuierung und den nachfolgenden Transport nach Österreich. Freigelassen wurde er im Jahre 1945. Zur gleichen Zeit lief in der Slowakei die Konfiszierung des deutschen Vermögens. Familie Gedeon verlor alle ihre Hammerwerke, den gesamten Grundbesitz und auch ihr Einfamilienhaus. Das Haus allerdings wurde ihr zwei Jahre später wieder zurückgegeben. Nach dem Krieg setzte Herr Gedeon das Studium im Fach Bauwesen an der Technischen Hochschule fort. Von 1952 an arbeitete er als Projektleiter in einer Konstruktionsfirma. Seit 1990 (Gründung des KDV) engagiert er sich im Karpatendeutschen Verein; dort ist er stellvertretender Vorsitzender, der die Deutschen in der Slowakei sprachlich und kulturell wieder stärken möchte. In seinen „Erinnerungen“ erwähnte Herr Gedeon, dass es in „deutschen“ Gebieten wie z. B. in Metzenseifen, Stoß, Göllnitz und Deutschendorf verboten war, in den deutschen Schulen deutsch zu sprechen. Zu Hause aber sprachen die Angehörigen der deutschen Nationalität den Mantakendialekt. In diesem Zusammenhang zeigte er uns einen Neujahrsgruß. Die Verse sind im Dialekt der Mantaken geschrieben und gleichzeitig auch ins Hochdeutsche übersetzt; beides konnten wir vergleichen. Es war äußerst interessant, das ursprüngliche Deutsch aus dem 14. bis 17. Jahrhundert, die Sprache der Karpatendeutschen, kennen zu lernen. Auch hatten wir die Möglichkeit, einen Blick auf den Stammbaum von Herrn Gedeon zu werfen. Dieses Dokument beinhaltet Angaben über seine Familienahnen bis über das Jahr 1797 hinaus (Gedeon Michael – Urururgroßvater). Alle Ahnen von Herrn Gedeon waren Hammerschmiede. Ein großer Teil der Einwohner von Metzenseifen tragen deutsche Familiennamen und wie es in der Publikation „Metzenseifen-Stoß“ (Deutsche Orte im Bodwatal) steht, wurden die Gedeons in ihren Nachnamen voneinander durch verschiedene Beifügungen auseinandergehalten; als Beispiele seien genannt Gedeon-Parwetomes oder Gedeon-Ölz. Christ a gut neö Joa, pessa abi es alte boa. Hentan Úwn lukz avoa, met gekreösltn Hoa. Christ, ein gutes neues Jahr, besser als das alte war. Hinter dem Ofen schaut es hervor mit dem gekräuselten Haar. Metten en Tesch steht a geprútena Fesch. Dapei a Pecha Bein, tas de Fraa ond da Harr solln losteg sein. Mitten am Tisch steht ein gebratener Fisch. Dabei ein Glas Wein, dass die Frau und der Herr lustig sollen sein. A zbe Kreöza en de Hant, a Stück Kuchn fa de Zänt. Nech losst mich lang stehn, ich muss a Häösl beitra gehn. A zwei Kreuzer in die Hände, ein Stückchen Kuchen für die Zähne. Nicht lasst mich lange stehen, Ich muss ein Häuschen weiter gehen. Die Deportation von Würzburger Juden nach Riga im November 1941 Am 30. Januar 1941 kündigte Adolf Hitler, wie bereits am 1. September 1939 im Deutschen Reichstag in Berlin darauf hingewiesen, erneut an, dass der Nationalsozialismus nun, da er sich auf dem Höhepunkt seiner politischen und militärischen Macht befand, die letzten Hemmungen in seinem gnadenlosen Kampf gegen das Judentum abzustreifen bereit war. Die Juden im so genannten Dritten Reich – entrechtet, enteignet, verfemt und durch die Pogrome Anfang November 1938 äußerst verängstigt – konnten sich, auch wenn es seit Kriegsbeginn so gut wie keine Möglichkeit zur Flucht aus diesen unmenschlichen Verhältnissen oder zur Auswanderung aus Deutschland mehr gab, einen Massenmord an einem ganzen Volk nicht einmal in ihren schlimmsten Angstträumen vorstellen. Doch bereits zwei Monate später, am 30. März 1941, begründete Hitler auf einer Geheimkonferenz vor den Befehlshabern der Wehrmacht den bevorstehenden Überfall auf die Sowjetunion mit der Notwendigkeit einer „endgültigen Vernichtung der jüdischen Rasse“ in Europa. Hermann Göring übertrug am 31. Juli 1941 in seiner Eigenschaft als „Beauftragter für den Vierjahresplan und als Vorsitzender des Ministerrats für Reichsverteidigung“ dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes und damit der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich „die Endlösung der Judenfrage“ anzugehen. Der SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, Leiter des Judenreferats im Reichssicherheitshauptamt, wurde von ihm mit dieser organisatorischen Aufgabe und deren fürchterlichen Durchführung betraut. Schon am 1. September 1941 erließen die NS-Behörden eine Polizeiverordnung zum Reichsbürgergesetz, indem es Juden, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, verboten ist, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. In Würzburg erfuhren die Bürger von dieser Polizeiverordnung am 9. Oktober 1941 aus der „Mainfränkischen Zeitung“. Denn zu diesem Zeitpunkt liefen bereits die Deportationen von deutschen und österreichischen Juden zur Vernichtung in den Osten, vor allem nach Polen an. Die offiziellen Stellen des Dritten Reiches bezeichneten diese Transporte zynisch als „Evakuierung“. Und im November und Dezember 1941 sollten 50.000 Juden aus dem Reich nach Riga/Lettland und Minsk/Weißrussland deportiert werden. Für die Durchführung der Judendeportationen aus Würzburg war Michael Völkl verantwortlich, der stellvertretende Leiter der Würzburger Gestapo und für Juden zuständig; die Gestapo Würzburg war eine Außendienststelle der Staatspolizeidienststelle Nürnberg-Fürth. Völkl war es auch, der nach einer Dienstbesprechung am 3. November 1941 die Liste für die „zum Transport für Umsiedlungszwecke“ 202 Würzburger Juden erstellte. Denn am 25. Oktober 1941 wurde die berüchtigte 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz erlassen, wonach alle Personen „bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland“ die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren; des Weiteren „verfällt dem Reich“ das Vermögen der nunmehr Staatenlosen. Die für die Deportation vorgesehenen Juden hatten sich am 23. November ab neun Uhr in der Würzburger Gestapo-Dienststelle in der Ludwigstraße 2 zur „Belehrung“ einzufinden. Dort erhielten sie auch ein Merkblatt, in dem alle Einzelheiten des Abtransportes beschrieben waren. So musste sich jede für die „Evakuierung“ benannte Person für mindestens drei Wochen Marschverpflegung und für vier weitere Tage Mundvorrat aus den in ihren Besitz befindlichen Lebensmittelkarten beschaffen. Weiterhin war ein Transportkoffer mit einem Höchstgewicht von 50 Kilogramm am 26. November 1941 zwischen acht und zehn Uhr zum Güterbahnhof Würzburg-Aumühle zu bringen, das Gettogepäck hatte schon ab dem 25. No- vember zur Abholung durch das jüdische Arbeitskommando bereitzustehen. Für die Transportkosten waren 60 Reichsmark mitzuführen. Am 24. November 1941 mussten bereits im Laufe des Tages alle Wertsachen und Urkunden sowie eine gewissenhaft ausgefüllte Vermögensaufstellung in einem festen offenen Briefumschlag, mit genauer Adresse und der Evakuierungsnummer verzeichnet, bei der Staatspolizei – Außendienststelle Würzburg abgeliefert werden. Die Wohnungen waren so herzurichten, dass sie beim Verlassen am 26. November polizeilich versiegelt werden konnten. D. h. das Feuer in den Öfen musste gelöscht sein, die Gas- und Lichtrechnungen waren vorher bei den Städtischen Werken noch zu begleichen, verderbliche Waren mussten aus der Wohnung entfernt werden, überhaupt war diese in sauberen Zustand zu hinterlassen. Selbst hatte man sich dann am 26. November 1941 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der Stadthalle (auch „Schrannenhalle“ genannt) hinter dem Stadttheater in Würzburg zum Abtransport zu melden, um dann dort sämtliche Haus- und Zimmerschlüssel der Staatspolizei noch zu übergeben. In der Stadthalle wurde das Handgepäck jedes einzelnen Juden kontrolliert, wobei der eine oder andere Gegenstand wie Schere oder Taschenmesser vom Personal abgenommen wurde. Alle Juden mussten eine körperliche Durchsuchung über sich ergehen lassen. Im großen Saal durften sie sich dann zur Nachtruhe auf den Boden legen. Am 27. November 1941, um 3.30 Uhr morgens, hieß es dann: „Alle Judenschweine heraus und zu fünft in der Reihe antreten!“ Gestapo- und SS-Leute trieben die verschreckten 202 Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach von der Stadthalle durch die Ludwigstraße über den jetzigen Berliner Ring in die Schweinfurter Straße und von dort nach der Eisenbahnunterführung die Rampe hinauf zum Güter-Verladebahnhof Würzburg-Aumühle. Nachdem die Würzburger Juden weit über eine Stunde am Aumühle-Bahnhof gestanden hatten, wurden sechs Waggons (zwei Güter- und vier Personenwagen) an den regulären Güterzug 6604 angekoppelt. Dieser verließ um 5.50 Uhr in Begleitung eines Kriminalbeamten und zehn SS-Männern Würzburg in Richtung Nürnberg. Die 202 Würzburger Juden, unter ihnen auch 40 Kinder und Jugendliche, wurden in das Sammellager Nürnberg-Langwasser verbracht. Dort mussten sie zunächst in einer großen Halle warten, dann mit dem Handgepäck durch verschiedene Büros laufen, um eine erneute Gepäckdurchsuchung und Leibesvisitation über sich ergehen zu lassen; dabei wurde alles Bargeld abgenommen. Erst jetzt wurden die Juden in Baracken eingewiesen. Zwei Tage später, am 29. November 1941, wurden sie, kaum mit Wasser versorgt und ohne Rücksicht auf Familiengemeinschaften nehmend, in Waggons getrieben und gemeinsam mit Leidensgenossen aus Nürnberg, Fürth, Bamberg, Coburg und Bayreuth Richtung Osten „evakuiert“. Der Transport kam am 2. Dezember 1941, also nach drei Tagen, in Skirotava bei Riga/Lettland an. Die Würzburger Juden im Rigaer Ghetto und ihre Liquidierung Die Historiker haben ganz verschiedene Erklärungen dafür, weshalb in Riga/Lettland ein Ghetto eingerichtet worden war. Manche sind der Meinung, dass die Hauptabsicht dafür war, die Juden als Arbeitskräfte auszunutzen. Diesen Standpunkt kann man aber heute nicht mehr als begründet vertreten, weil – wie sich schnell herausstellen sollte – die Juden in einem Ghetto für eine schnelle und leichtere Vernichtung konzentriert zusammengezogen werden konnten. Durch das Rigaer Ghetto waren insgesamt 56.000 Juden aus Lettland und anderen europäischen Staaten durchgegangen. Etwa 12.000 hatten zwar hier in Lettland überlebt, aber der Weg führte im August 1944 weiter zu den Konzentrationslagern in Deutschland, vorwiegend ins Lager Stutthof bei Danzig. Am 8. November 1941 traf vom Reichssicherheitshauptamt Berlin in Riga die Mitteilung ein, dass 50.000 deutsche Juden nach dem Ostland evakuiert werden. Das brachte viele Probleme mit sich, weil einerseits das Rigaer Ghetto bereits überbelegt und das Lager in Salaspils noch nicht fertiggestellt war. In diesem Zusammenhang offenbart sich auch eine schwere emotionelle Frage, die noch heute diskutiert wird: Wurden die lettischen Juden deswegen getötet, um den deutschen Juden den Platz frei zu machen? Im November und Dezember 1941 kamen in Riga mehrere Transporte an mit insgesamt 3747 Menschen aus Nürnberg, darunter auch 202 Würzburger Juden, aus Stuttgart, Hamburg und Wien. Diese Juden kamen zunächst in ein improvisiertes Lager am Standrand von Riga, dem so genannten „Jungfernhof“. Für so viele Menschen gab es noch keine Unterbringungsmöglichkeiten und deshalb war die Sterblichkeitsrate sehr hoch. Viele der Deportierten kamen durch Hunger und Kälte zu Tode, andere mussten beim Aufbau des Lagers Salaspils ihr Leben lassen. Das Lager Salaspils wurde hauptsächlich von den deutschen Juden aufgebaut. Als sie ankamen, gab es noch keine Unterkünfte, lediglich ein holpriger Weg führte zu der Waldlichtung des geplanten Lagers. Bei Fertigstellung des Lagers konnte man ungefähr 44 Gebäude zählen. Die mittlere Größe einer Wohnbaracke war 10 mal 20 Meter mit Liegeplätzen, die mit vier oder fünf Reihen eingerichtet waren. Aber da das zum Bau der Unterkünfte notwendige Holz in großer Eile herbeigeschafft wurde, war es noch sehr nass. Doch als die Wände errichtet waren, gab der in der Mitte der Baracke stehende Ofen wenigstens ein wenig Wärme ab. Viel schlimmer war jedoch, dass es fast nichts zu essen gab. Am ersten Tag erhielt man eine wässrige Kohlsuppe, dann gab es drei Tage lang überhaupt nichts Essbares, nur Kaffee, der eine große Ähnlichkeit mit Wasser hatte, und manchmal drei Stückchen Würfelzucker. Das Lager Salaspils war nach deutschem Muster gebaut worden. Das Areal war in mehrere Parzellen eingeteilt und mit einem zweifachen Stacheldrahtverhau umgeben. In der Nacht beleuchteten Scheinwerfer den Zaun. So genannte „Arbeitsunfähige“ wurden vor allem im März 1942 in Gaswagen ermordet. Die restlichen Überlebenden kamen ins „deutsche Ghetto“, wo die meisten bis Mitte 1943 überlebten. Einige von ihnen wurden bei der Auflösung des Ghettos im Juli 1943 liquidiert, die übrigen wurden ins Konzentrationslager Riga-Kaiserwald verbracht, wo viele bis Anfang 1944 blieben. 1944 folgte wegen der herannahenden sowjetischen Front die Evakuierung nach Westen durch verschiedene Lager, die nur wenige KZ-Häftlinge überlebten. Insgesamt haben 52 Personen die Deportation ins Ostland überlebt, davon 15 der 202 Würzburger Juden. Ohne Widerstand leisten zu können Am 1. September 1939 war der 2. Weltkrieg mit dem Angriff Nazi-Deutschlands auf Polen ausgebrochen. Zwei Frauen, Grażyna Opatrny Janusz und Edith Schütrumpf, deren Familienschicksale ins Zentrum unserer historischen Forschung gerückt sind, waren damals noch Kinder: Grażyna Opatrny Janusz damals knapp drei Monate und Edith Schütrumpf gerade zwölf Jahre alt. Die Familie von Frau Opatrny Janusz hatte in Leszno und die von Frau Schütrumpf 20 Kilometer nördlich von Czernowitz in Kotzmann in der Bukowina gewohnt. Über ihre Familie sagt Frau Opatrny Janusz Folgendes: „Meine Großeltern mütterlicherseits, Kazimiera und Stefan Thomas hatten sich in Leszno Anfang des 19. Jahrhunderts angesiedelt. Damals war Leszno eine Mehrvölkerstadt, bewohnt von Deutschen, Juden und Polen, die friedlich nebeneinander gelebt hatten“. Mit der Zeit brachte es ihre Familie in Leszno zu einigem Wohlstand. Und ihr Vater, Dr. Mieczysław Opatrny hatte auch einen guten Ruf. Nach den Wirren des 1. Weltkrieges, in dem er zuerst als Soldat im österreichischen, dann im polnischen Militär gedient hatte, absolvierte er ein Jurastudium an der Jagiellonen-Universität in Krakau, arbeitete dann als Jurist, bis er seine eigene Rechtsanwaltskanzlei betrieb. Tochter Dąbrówka wurde 1928 geboren, Tochter Grażyna war am Tag des Kriegsausbruchs drei Monate alt. Mit Bedauern sagt Frau Opatrny Janusz, wenn sie sich an diese Zeit erinnert: „Gut und ruhig verlief das Leben meiner Familie nur knapp zwölf Jahre“. Ähnlich schildert Frau Schütrumpf das Leben ihrer Familie. Ihre Vorfahren waren 1790 in die Südbukowina gekommen und hatten sich innerhalb eines Jahrhunderts einen guten gesellschaftlichen Ruf erworben. Ihr Vater war ebenfalls Jurist. Als Kind konnte sie in einem „kleinen Europa“ wohnen, wie sie selber betont. Polen, Deutsche, Juden, Ukrainer und Rumänen hatten hier gewohnt. Heute sagt Frau Schütrumpf: „Es war nicht so, dass man sich ununterbrochen liebte und herzte, sondern man respektierte und tolerierte sich. Das versuchte man mir in meinem Elternhaus beizubringen, so wie es auch in den anderen Elternhäusern funktioniert hat“. Für sie, das zwölfjährige Mädchen, war diese Zeit eine Zeit von Geborgenheit, Frieden und wunderbaren Kontakten mit Leuten, die jetzt schon zum Teil gestorben sind, an die sie sich aber gerne erinnert. Es kam der schon erwähnte 1. September; der 2. Weltkrieg begann. Leszno war damals eine Grenzstadt. Im Kalendarium der Stadt Leszno findet man folgende Information: „In der Nacht vom 31.08. auf den 01.09.1939 beginnt die Evakuierung der Staats- und Verwaltungsbehörden. Bald wird das Bürgerkomitee gegründet, das Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben in der Stadt übernimmt. An der Spitze steht Dr. Mieczysław Opatrny, der dann im Namen der polnischen Behörden die Kapitulation in einer privaten Wohnung unterzeichnet hat“. Laut Hitlers Verordnung vom 08.10.1939 wurde Großpolen dem Deutschen Reich angeschlossen. Grażyna Opatrny Janusz, die damals noch ein Säugling war, stützt sich auf Informationen, die sie von ihrer Mutter erhalten hat und schildert so den Beginn des Krieges: „Vater versuchte, wie viele andere Männer, zu seiner militärischen Einheit zu gelangen. Mutter wiederum entschied sich vor den Deutschen zu fliehen und kam bis Środa Wielkopolska, wo es aber keinen Zweck hatte weiter zu gehen, denn die Deutschen waren schon überall. Sie kam also nach Leszno zurück, wo beide Omas, Kazimiera Thomas und Maria Opatrny geblieben waren. Umhergeirrt kam auch der Vater zurück. Er nahm aber die Warnungen von ihm wohlgesinnten Personen nicht wahr, die ihm rieten sich zu verstecken, denn er war davon überzeugt nichts Böses getan zu haben“. Am 18. Oktober 1939 wurden in Leszno viele Personen verhaftet auf Grund von Listen, die noch vor dem Krieg mit Hilfe deutschstämmiger Mitbürger aufgestellt worden waren. Dies wurde auch zum Schicksal von Dr. Mieczysław Opatrny, der spät am Abend des gleichen Tages festgenommen wurde. Die Bemühungen von Grażynas Mutter, ihn aus dem Gefängnis herauszuholen, schlugen fehl. Sie konnte lediglich einen Kassiber bekommen, der von einem Gefängnisangestellten geschmuggelt wurde, den Ehering und das Testament. Dieser Brief trägt das Datum des 21.10.1939: „Meine liebe Ola und alle Meinigen, ich bin noch in Leszno und weiß nicht, was entschieden wird. ... Ich bin gesund. Für alle Fälle übersende ich Euch das Testament. Es wird nicht schlimm sein. Ich grüße Dich, die Kinder und beide Omas ganz herzlich und küsse Euch alle. Euer Mietek“. Am selben Tag kam es zur Hinrichtung. 20 Personen, Lesznoer Bürger, wurden erschossen. „In den frühen Morgenstunden kam ein Sonderkommando der Sicherheitspolizei unter Leitung des Sturmbannführers Gerhard Flesch aus Poznań nach Leszno. Um sieben Uhr fand das Standgerichtsverfahren im Gerichtsgebäude statt. Man führte die Häftlinge in Gruppen hinein. Von ihnen wurden 20 Personen zum Tode verurteilt“. Weiter führt Frau Grażyna Opatrny Janusz in ihren Erinnerungen aus: „Nach der Hinrichtung wurde das Blut an der Gefängnismauer mit Sand verschüttet. Die Leichen der Erschossenen wurden auf das eingesetzte Fuhrwerk hinaufgeworfen und hinter dem Friedhof in der Kąkolewska-Chaussee gebracht, wo ein Graben vorbereitet worden war“. Und so erinnert sich Frau Schütrumpf an diese Zeit: „Ende August haben mich meine Eltern auf meinen eigenen Wunsch ins Internat des Lyzeums gebracht, das vollkommen unter der Obhut der Marien-Nonnen stand. Am 1. September begann der Unterricht. Gleichzeitig kam die Nachricht, dass Deutschland Polen überfallen hat und dass der Krieg tobt. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass ein Graben entstanden ist zwischen den polnischen Schülern und uns, was man damals im Augenblick nicht verstand. Heute ist einem das klar. Am 10. September öffneten die Rumänen die Grenze im Norden für Polen. Jetzt kamen die Flüchtlinge, zum Teil schwer verletzte Leute; sie wurden in unser Krankenhaus eingeliefert, das neben dem Internat lag. Ich habe zum ersten Mal Menschen gesehen, die ihre Heimat verloren haben. Wir waren die ganze Zeit im Einsatz zur Versorgung dieser Flüchtlinge. Gegenüber dem Lyzeum lag der so genannte Volksgarten. In diesem Garten wurden Zelte aufgeschlagen. Man kochte für die Flüchtlinge und verteilte dann das Essen an alle, die da saßen. Tags darauf kam ein Transport an mit schwer verwundeten Kindern, und das waren meine ersten verwundeten Kinder, die ich sah. Das alles war eine völlige Tragödie, die man begreifen musste, ohne sie richtig verarbeiten zu können. Das kam erst viel später. Nach zehn Tagen wurden die Grenzen wieder geschlossen. Die Flüchtlinge, die gekommen waren, durften nicht bleiben – das war die Bedingung -, sondern sie wurden weitergeschleust nach Bukarest zu den Botschaften von Frankreich und England. Diese sorgten dann dafür, dass sie außer Landes gebracht wurden in andere Länder, wohin weiß ich nicht. Später habe ich einen Herrn kennen gelernt, der mir erzählte, dass er über Kotzmann und Czernowitz in die Botschaft gekommen war und von dort nach England und später zu den Fliegern gehörte, die wiederum Deutschland bombardierten. Das war ja der Kreislauf, der dann lief“. Für Frau Grażyna Opatrny Janusz war alles erst der Anfang der Tragödie: „20 Familien haben ihre Männer, Väter, Söhne, Brüder verloren, aber dies bedeutet noch nicht das Ende des Krieges. In ihre Wohnungen samt Hauseinrichtung wurden die aus Lettland, Estland und aus der Ukraine angekommenen Deutschen geführt, und die Familie von Aleksandra Opatrny wurde am 08.12.1939 festgenommen und in die Schule am Metzigplatz gebracht. Dann wurde sie mit anderen Familien ... nach Tomaszow Mazowiecki umgesiedelt, wo sie bis 1945 blieb und mit ihrem Schicksal in der Kriegszeit zurechtkommen musste. Aleksandra Opatrny wurde dank ihrer Deutschkenntnisse bei deutschen Firmen als Bürokraft eingestellt. Sie arbeitete dort viereinhalb Jahre. Ihre elfjährige Tochter Dąbrówka musste ebenfalls eine Arbeit aufnehmen, um sich vor der Zwangsarbeit in Deutschland zu schützen. ... Nach solchen Schicksalsschlägen waren sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter krank, aber trotzdem versuchten sie unter den neuen Bedingungen zurechtzukommen“. Für Frau Schütrumpf hatte diese Tragödie am Tag der Unterzeichnung des RibbentropMolotow-Vertrages begonnen: Laut dieser Vereinbarung musste ihre Familie die Bukowina verlassen und ins Deutsche Reich übersiedeln. In ihren Erinnerungen schildert sie es folgendermaßen: „Die Besetzung erfolgte über Nacht vom 28. zum 29. Juni 1940. Die rumänischen Truppen zogen sich zurück. Meine Freunde kamen sich zu verabschieden, auch von meinen Eltern; sie versuchten ihre Wertsachen irgendwo zu lassen und zogen dann in der Nacht weg. Wir dagegen blieben zunächst einmal, bis dann im September die Umsiedlungskommission kam und alle registrierte. Am 11. Oktober mussten wir dann zum Bahnhof, wurden dort einwaggoniert und verließen Kotzmann. Wir fuhren fünfeinhalb Tage bis Przemyśl und überschritten dort die Grenze. Im Kloster Lubiąż wurden wir auf unsere deutsche und arische Rassenreinheit untersucht. Erst dann durften wir in den Warthegau weiterreisen. Da meine Familie als rein deutsch eingegliedert worden war, musste sie im Warthegau bleiben, obwohl meine Eltern Anträge laufen hatten, zu ihren Geschwistern nach Wien bzw. ins Sudetenland zu kommen. Das wurde abgelehnt. Über Kalisz kamen wir ins gerade geräumte Ghetto Pabianice; dort wurden wir dann eine Woche eingesperrt. Schließlich gelangten wir nach Oborniki. Inzwischen war es schon Ende April 1941 geworden. Im Mai erhielt mein Vater die Berufung ans Gericht in Leszno. Wir hatten keinerlei Einfluss darauf, es hieß ja damals Lissa. Vater fuhr vor uns hin und holte uns dann Anfang Juni nach“. Diese deutsche Familie bezog eine der Wohnungen im Haus in der Storchnesterstraße 59. Es war das Haus von Dr. Mieczysław Opatrny, der hingerichtet und dessen Familie ins Generalgouvernement ausgesiedelt worden war. Die Wohnung in ihrem Vaterhaus wird heute von Frau Grażyna Opatrny Janusz bewohnt. Und eben das verbindet beide Familien - das Haus, in dem Frau Schütrumpf bis zum 14. Januar 1945 wohnte, als sie die Flucht ergreifen musste. Den Krieg und seinen Einfluss auf ihr weiteres Leben bewerten beide Frauen auf gleiche Weise. Was daraus wurde, ist die Tragödie des Einzelnen, der, wie es Frau Grażyna Opatrny Janusz sagt, „in die Kriegsmaschinerie verwickelt wurde“. Für sie bedeutet der Krieg, dass ihrem Vater das Leben genommen wurde, das Glück und der Frieden ihrer Familie zerstört wurden, sie der Kindheit beraubt wurde und ihre Zukunftspläne zunichte gemacht wurden. Und Frau Edith Schütrumpf ergänzt: „In dem Augenblick, als wir mit der Kutsche zum Bahnhof in Kotzmann fuhren und uns noch einmal umguckten und das Haus sahen, da hatten wir das Gefühl, dass wir ein neues Leben beginnen; und ich sage, seitdem führe ich das Leben neben mir. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Es war so und es ist auch so geblieben. Wenn ich von Zuhause spreche, dann meine ich immer dieses Haus dort. Denn alles, was nachher kam, war ja nie in irgendeiner Art Lebensplanung vorgesehen. ... Eine Jugend in dem Sinne, wie sie die Jugend heute kennt, haben wir nicht kennen gelernt“. Darin steckt die Botschaft, die beide Frauen an uns richten: Menschenschicksale dürfen nicht zum Spielzeug von durch gefährliche und krankhafte Ideen Besessenen werden. Toleranz und Verständnis für den anderen, Respekt und auch eigenen Mut zum Leben muss man zeigen, um sich durchzusetzen und zu behaupten. Widerstand gegen die NS-Diktatur in Würzburg? Seit der so genannten „Machtübernahme“ durch Adolf Hitler, also seit seiner Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 war der Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland niemals ganz erloschen. Trotz der Verfolgung durch die Geheime Staatspolizei (Gestapo) bildeten sich im Laufe der Jahre in Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland, zahlreiche Widerstandsgruppen. Die Gründe, warum einzelne Personen und Gruppen gegen Hitler und seinen Nationalsozialismus standen, waren unterschiedlichster Art. Eine schwere Entscheidung allerdings war ihnen gemeinsam: Sie mussten die militärische Niederlage Deutschlands in Kauf nehmen, wenn sie den politischen Umsturz und damit die Befreiung Deutschlands von der NS- Diktatur wollten. Ein gemeinsames Vorgehen der Gegner des NS-Regimes war daher äußerst schwierig, zumal der NS-Staat ein Polizei- und Spitzelsystem entwickelte, das die Bildung einer organisierten Opposition außerordentlich erschwerte. Die Menschen, die im Herzen Hitler und seine Taten verabscheuten, sind nicht zu zählen. Von dieser „stillen Form“ des Widerstands reichten die Möglichkeiten hinauf bis zum Umsturzversuch. Da gab es Menschen, die innerhalb der Betriebe politische Diskussionen auf der Grundlage der freien Meinungsäußerung forderten und wagten. Andere druckten und verteilten Flugblätter oder verbreiteten Predigten der Bischöfe. Wieder andere vermittelten Nachrichten aus dem Ausland, was bei schwerer Strafe verboten war. Andere sammelten gleichgesinnte Freunde um sich und berieten, was man nach dem Ende des Krieges tun könne, um Deutschland wieder zu einem freiheitlichen Land zu machen. Andere wanderten aus und suchten im Ausland eine menschenwürdige Wirkungsstätte. Gemeinsam aber war allen Männern und Frauen in den vielen Widerstandsgruppen dem Ausland zu beweisen, dass Recht und Gewissen in Deutschland nicht völlig abgetötet waren. Den Widerstandskreisen gehörten Offiziere und Geistliche, Arbeiter und Adelige, Professoren und Studenten, Mitglieder der verschiedensten aufgelösten Parteien und Gewerkschaften an. Die Männer und Frauen des Widerstandes hatten es sehr schwer: Hitlers Erfolge bei der Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die deutschen Siege bei Beginn des Zweiten Weltkrieges ließen einen Umsturzversuch als aussichtslos erscheinen. Dazu kamen schwere Gewissensfragen: Durfte ein Beamter, ein Offizier seinen Eid brechen? War man an den Eid gegenüber einem Diktator überhaupt gebunden? Konnte man inmitten eines Krieges einen Umsturz wagen? So ist es nicht zu verwundern, dass viele Menschen aus Furcht vor der Gestapo einen „lautlosen Widerstand“ als ehrenhaft dennoch ansahen. Und in Würzburg? Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten Ende Januar 1933 zeigte sich Würzburg freiheitlich-demokratisch bis traditionell-katholisch. Doch bereits Mitte des Jahres hatte sich die Situation, und hier besonders für die linksorientierten Gruppierungen, deutlich zu ihren Ungunsten verändert. Weder die Kommunisten noch die Sozialdemokraten schätzten ihre Lage und die von den Nationalsozialisten ausgehenden Gefahren richtig ein. Die KPD hielt es nicht für nötig, gemeinsam mit der SPD gegen die Nationalsozialisten vorzugehen: Die strikt legale Vorgehensweise der Sozialdemokraten war nicht mit der revolutionären Haltung der KPD in Einklang zu bringen. So nimmt es nicht wunder, dass bis Ende März bei der KPD und bis Juli 1933 bei der SPD die Parteistrukturen weitgehend zerstört worden waren. Viele nicht direkt verfolgte Parteigenossen hatten sicherlich auch von den brutalen Vorgehensweisen der Nationalsozialisten erfahren, sodass bei vielen Parteimitgliedern die Angst vor Hausdurchsuchungen und Inschutzhaftnahmen sehr groß war. Und diejenigen, die schon einmal inhaftiert worden waren, mussten sich regelmäßig bei der Gestapo oder Polizei melden und unterlagen somit der ständigen Kontrolle durch die Nationalsozialisten. Dennoch, am frühesten begannen in Würzburg die Kommunisten mit Widerstandshandlungen, die auf Mobilisierung der Öffentlichkeit zielten, hier und weiter also Widerstand im Sinne von aktiver politischer Handlung gegen das NS-Regime gemeint. Vom Frühsommer 1933 bis zum Dezember 1934 wurden Würzburger Kommunisten bei heimlichen Flugblattaktionen erwischt oder als sie Parolen wie „Rotfront lebt“ oder „KPD lebt“ an Hauswände der Versbacher Straße schmierten. Nach dem dritten gescheiterten Versuch brach ihre Widerstandstätigkeit in Würzburg ab. Lediglich vom Kommunisten Georg Friedrich Hornung ist bekannt, dass er in die Tschechoslowakei flüchtete und von dort Schriftmaterial nach Würzburg transportieren ließ. Eine andere Form oppositionellen Verhaltens als die Kommunisten bevorzugten diejenigen Sozialdemokraten, die sich dem Regime nicht anpassten oder sich nicht völlig zurückzogen. Diese Sozialdemokraten versuchten vor allem, die Kontakte untereinander trotz des Verbots der alten Vereine nicht abreißen zu lassen und sich gegenseitig zu helfen. So führte man insgeheim Sammlungen durch, um die so genannten Schutzhäftlinge und deren Angehörige mit Lebensmittelpaketen zu unterstützen. Andere trafen sich am Wochenende auf Wanderungen oder in Gaststätten, um sich für ein paar Stunden unter Freunden frei bewegen und aussprechen zu können. Im Mai 1938 organisierte der damals 27-jährige MotorenbauFacharbeiter Richard Spitznagel eine Radtour von Kirchheim nach Würzburg, um sich in einer Gaststätte mit Würzburger Sozialdemokraten zum „Gedankenaustausch“ zu treffen. Durch Denunziation wurde Spitznagel in das Konzentrationslager Buchenwald verbracht, wo er von Ende Mai 1938 bis Ende Januar 1940 eingesessen hatte. Im Herbst 1940 wurde er zum Wehrdienst herangezogen und konnte daher erst nach seiner Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft Anfang Juni 1945 für die Sozialdemokraten wieder aktiv werden. Theodor Drey, Würzburger SPD-Parteisekretär, gehörte zu den Sozialdemokraten, die ebenfalls den aussichtslosen Kampf gegen den nationalsozialistischen Terrorstaat aufgenommen und, durch Misserfolge nie entmutigt, für ihre Gesinnung gelitten haben. Er kam in Kontakt mit einer Nürnberger Widerstandsgruppe und schmuggelte für diese aus der Tschechoslowakei sozialdemokratische Schriften. Außerdem klebte er angefeuchtete Flugblätter auf Hausdächer, die von der Sonne getrocknet auf die Straße segelten. Dafür kam er zwei Jahre nach Ebrach ins Gefängnis, danach für drei Jahre ins KZ Dachau. Nach seiner Entlassung schloss er sich erneut einer Widerstandsgruppe an. Die minimale Form des Widerstands sollte nicht verkannt werden. Die Feigheit des Einzelnen kann man leichter verstehen, wenn man sich den extremen Druck und die Angst vorstellt, mit der jeder Einzelne selbst zu kämpfen hatte. So konnten sich vor allem die Katholiken in die Organisationen ihrer Kirche zurückziehen – eine Form der Opposition, die vor allem in Würzburg stark ausgeprägt war. Die Nationalsozialisten führten einen erbitterten Kampf gegen den Geist der katholischen Kirche in der Kiliansstadt. Das Bischofspalais, das dem Palais Thüngen gegenüberliegt und den Nationalsozialisten als Tagesraum diente, und besonders sein Hausherr, Bischof Matthias Ehrenfried, waren ihnen ein Dorn im Auge, da seinem straffen Regiment der „schwärzeste Gau im Reich“ zu verdanken war. Dem glaubenstreuen Bischof waren die Nazis mit ihrer „Hitlerei“ und dem lauten Gesang und Gegröhle mitten in der Nacht ebenso zuwider. Doch bis 1944 hielt die glaubensstarke Gemeinde Fronleichnamsprozessionen ohne größere Zwischenfälle ab. Lediglich die Kerzen wurden von NS-Männern ausgeblasen, die nebenher liefen und ihre eigenen Lieder lautstark sangen. Zuvor bekundeten katholische Frauen offen ihren Protest. Als man 1941 begann, die Kruzifixe aus den Schulzimmern zu entfernen und die Kreuzbergwallfahrten zu verbieten, warfen einige erregte Frauen ihre Mutterkreuze den Gestapo-Beamten vor die Füße. Trotz des stillen Widerstandes konnte vielen Priestern nicht geholfen werden. 600 Priester der Diözese Würzburg wurden verhaftet und 200 vor Gericht gestellt. Zerstörung von Kulturerbe in Leningrad durch die Deutsche Wehrmacht Es ist kein Geheimnis, dass St. Petersburg eine der schönsten Städte der Welt ist. Als Hauptstadt des Nordens bewahrt sie behutsam das Kulturerbe vieler Generationen. Doch Zerstörung durch Krieg und die dadurch entstandenen bitteren Verluste waren auch in unserer Stadt nicht zu vermeiden. Es ist kaum zu glauben, wie viele Baudenkmäler wir in der Zeit der Belagerung verloren. Vieles ging ganz verlustig oder war zerstört. Aber die Archi-tekten stellten viele Denkmäler wieder her und gaben sie so der Baukunst zurück. Smolnyj-Kloster Nachdem das Newskij-Ufer von Eroberern befreit war, befahl Peter I. eine größere Stätte zur Lagerung und zum Kochen von Teer, das die russische Flotte benötigte, zu errichten; so entstand der „Teerhof“ (Smolnyi Dwor). An die Stelle des Teerhofes ließ Elisabeth, die Tochter von Zar Peter, das Woskresenskij-Nowodewitschij-Kloster bauen. Den Entwurf und die Pläne für die Klosterkathedrale, die man „Smolnyi“ nannte, schuf B. F. Rastrelli. Am 30. Oktober 1748 fand die feierliche Grundsteinlegung der Kathedrale statt. Mehrere Male wurde der Bau aus verschiedenen Gründen eingestellt. Doch im Jahre 1828 wurde angeordnet, den Bau zu Ende zu führen. Sieben Jahre später vollendete W. P. Stassow den Innenausbau der Kathedrale. In den Blockadejahren häuften sich die Verluste der Ensemble-Architektur. So traf im Herbst 1941 eine Sprengbombe den westlichen Klosterkomplex und zerstörte ihn. Lediglich das Fundament und ein Teil der Außenwand blieben von der Anlage übrig. Aber auch die anderen Gebäude des Smolnyj-Klosters wurden beschädigt. Ab 1946 führte man im ganzen Komplex Restaurierungsarbeiten durch. Im Jahre 1953 konnte nach Entwürfen des Architekten I. N. Benua, die auf Grund seiner Kenntnisse in grafischen Darstellungen und durch Vermessungen des erhaltenen symmetrischen Gebildes erarbeitet wurden, das zerstörte südwestliche Gebäude wieder völlig aufgebaut werden. Peterhof Das Ensemble aus Parks, Palästen und Springbrunnen gehört zu den Denkmälern, die der russischen Kunst Weltruhm verleihen. Der Große Palast ist das kompositorische Zentrum des Peterhofer Ensembles, das die Ober- und Unterparks zu einem kunstvollen Ganzen vereinigt. Der Große Palast ist auch noch deshalb interessant, weil die Idee zum Bau des Schlosses von Peter I. stammte. In der Geschichte der Erbauung des Großen Palastes, an der die Architekten B. F. Rastrelli, Ü. M. Felten und G. B. Vallen-Delamot, die Maler D. Valeriani, I. Vischnjakow, A. und E. Belskij, die Bildhauer F. Gordeew, A. Iwanow, M. Koslowskij und andere mitwirkten, spiegelt sich eine breite schöpferische Verbindung der russischen Kunst des 18. Jahrhunderts mit der Kultur europäischer Länder wider. Im Laufe von zwei Jahrhunderten verwandelte sich der Große Palast in eine Schatzkammer der russischen Kunst. Das großartige Panorama des Großen Palastes, die Große Kaskade mit dem Kanal zum Meer und die Allee der Springbrunnen sind ein schönes Beispiel von Architektur, Skulpturen und Parkanlagen. Trotz der Entbehrungen und der Schwierigkeiten am Anfang des Großen Vaterländischen Krieges begann man mit der Evakuierung der Kunstsammlungen. Die Auslagerung der Kunstgegenstände aus den Museen Peterhofs und dem Großen Palast erfolgte nach Nowosibirsk und Sarapul. Es gelang mehr als 2000 von den etwa 4000 Kunstgegenständen des Großen Palastes wegzuschaffen. Die Verlegung der Museumsschätze wurde bis zur letzten Stunde durchgeführt, als bereits die Kämpfe am Stadtrand im Gange waren. Seit den ersten Belagerungstagen loderten die Flammen, die niemand löschen konnte, weil alle Einwohner sofort nach dem Eintreffen der Faschisten aus der Stadt vertrieben wurden. Durch das Feuer wurden hölzernes vergoldetes Schnitzwerk, kunstvolle Deckenleuchten, einzigartige Parkettböden vernichtet. Generalfeldmarschall Reichenau wies nach einem Befehl Hitlers an: „Für die Truppen sind nur solche Gebäude interessant, die als Truppenlager benutzt werden können. Alles andere muss vernichtet werden. Historische oder künstlerische Werte gibt es im Osten nicht“. Ausgebrannt, mit eingeschlagenen Fensterscheiben und eingestürzten Decken sowie ohne Bedachung stand so der Große Palast bis Anfang 1944. Aus Peterhof kommend gelang es den Faschisten den Mittelbau von Peters Palast zu sprengen. Vom Mittelbau blieb nur Schutt übrig. Fotos des zerstörten Palastes gingen durch das ganze Land. Die staatliche Kommission erklärte in einer außerordentlichen Mitteilung: „Wir werden unsere Paläste, Museen, Gemäldegalerien, Springbrunnen und Parks wiederherstellen“. Im Jahre 1946 konnte man auf dem Architektenkongress in London hören: „Die barbarische Zerstörung von Peterhof, Puschkin und Pavlovsk machte die ganze Menschheit ärmer“. In unserer Zeit, nachdem diese weltberühmten Paläste und Parkensembles restauriert sind, können wir mit Nachdruck sagen: „Die Menschheit ist reicher“. Heutzutage bringt das wiederhergestellte Museum Freude, es führt an die Schönheit heran, es macht uns stolz auf die Kunst der Meister der Vergangenheit und es begeistert mit seinem Wiederaufbau durch die Restauratoren, die den Palast aus den Ruinen und der Asche geschaffen haben. Irgendwann wird das Wort KRIEG aus allen Wörterbüchern aller Sprachen, welche die Bewohner des Planeten „Erde“ sprechen, verschwinden und die Menschen werden nicht mehr die Zeit nach ihrem größten Kummer bemessen. Aber für die Menschen, die die „harten Vierziger“ erlebt haben, verläuft die Zeit auf „vor“ und „nach“. Dazwischen liegt das Kriegsfeuer, das Millionen von Menschenleben verschlang, Hunderte von Städten einäscherte und Tausende von Kunstdenkmälern vernichtete. Die Zerstörung Würzburgs durch alliierte Bomberverbände 1945 Bis heute hat wohl kaum ein Ereignis in der Geschichte Würzburgs diese Stadt mehr geprägt als der Luftangriff durch britische Bomber vom 16. März 1945. Doch weshalb musste diese Stadt zerstört werden, war sie doch aus strategischer Sicht unerheblich? Hierzu kann selbstverständlich nur spekuliert werden. Tatsache jedoch ist, dass britische Landstreitkräfte auf dem europäischen Kontinent derart geschwächt waren, dass ein Krieg auf dem Boden ohne jede Aussicht auf Erfolg gewesen und einem Himmelfahrtskommando gleichgekommen wäre. Es bot sich somit lediglich die Möglichkeit des Luftkrieges von den Britischen Inseln aus, da dieser mit minimalem Personalaufwand ein enormes Maß an Zerstörung erzielen konnte. Des Weiteren war es erklärtes Ziel des britischen Premierministers Winston Churchill möglichst großen Schaden an der deutschen Zivilbevölkerung anzurichten, um sie zu demotivieren, aber auch aus Rache für die Angriffe des „Blitz“ gegen England. Nachdem bereits unzählige Luftangriffe auf beinahe jede größere deutsche Stadt geflogen worden waren, wurde am 16. März 1945 auch Würzburg als vorerst letzte Stadt angegriffen. Es hatte zwar bereits zuvor kleinere Angriffe auf Würzburg gegeben, diese hatten im Nachhinein betrachtet aber vergleichsweise wenig Schaden angerichtet. Noch bis kurz vor den Angriffen auf ihre Stadt fühlten sich die Bürger Würzburgs vergleichsweise sicher. Gauleiter Dr. Otto Hellmuth, dem übermäßigen Genuss von Alkohol zugetan, schlug mehrmals eine „goldene Brücke“ durch eine Erklärung Würzburgs zur offenen Stadt aus und begründete dies damit, dass man niemals eine Stadt mit so vielen Kulturgütern angreifen würde, in der, so die Behauptung, der englische Premier Churchill selbst studiert habe. Damit irrte er sich allerdings bekanntermaßen. Und so verwandelten am Abend des 16. März 1945 um 21:25 Uhr rund 500 viermotorige Maschinen vom Typ „Lancaster“ und 24 so genannte „Mosquitos“ der Number 5 Bomber Group der britischen Royal Air Force den Himmel über Würzburg in ein Meer aus Flammen. Etwa 260 schwerste bzw. schwere Sprengbomben und rund 300.000 Stabbrandbomben erzeugten einen Feuersturm mit Temperaturen von bis zu 2.000 °C und brachten rund 5.000 Menschen den Tod. Bei diesem Inferno wurden ungefähr 85 Prozent der Innenstadt einschließlich des Stadtteils Heidingsfeld zerstört. An Gotteshäusern und Kulturdenkmälern entstand enormer Schaden, zahlreiche Kostbarkeiten mit hohem ideellen Wert wurden unwiederbringlich zerstört. Über 100.000 Menschen standen nun obdachlos vor den Ruinen der einstmals stolzen Stadt am Main, der Barockstadt Balthasar Neumanns – einer der schönsten Städte des alten Deutschlands, die nun für immer verloren schien. Über die Nacht des Bombenangriffs berichtet der damals 23-jährige Uhrmacher Ernst Hüfner: Ich wohnte damals bei meinen Eltern in der Göbelslehenstraße. Es war ein Abend wie jeder andere, bis mich der Fliegeralarm und die Warnung im Radio in die Realität des Krieges zurückriss. Sofort gingen meine Mutter, meine Schwester und ich in den nächstgelegenen Luftschutzkeller in der heutigen Jakob-Stoll-Schule. Wenige Minuten später hörten wir die erste Detonation; einige der Anwesenden warfen sich auf die Knie und begannen zu beten. Alle Lichter gingen aus, Dunkelheit herrschte. Die Detonationen häuften sich, schienen aber nach geraumer Zeit zu verstummen. Daraufhin verließ ich den Luftschutzkeller, um mich umzusehen. Die Umgebung sah aus wie ein einziger Bombenkrater. Meine Schwester und Mutter verließen ebenfalls den Luftschutzkeller und gingen in unser einseitig beschädigtes Haus hinein ohne zu ahnen, dass dies nicht von einer Bombe, sondern von einer Zeitmine stammte. Sekunden später explodierte die Zeitmine und das ganze Haus fiel zusammen. Kurz darauf hörte ich die Hilferufe meiner Mutter, die schwer verletzt war; meine Schwester fand ich bereits tot. Ich nahm meine schwerverletzte Mutter auf den Rücken und versuchte sie in ein Krankenhaus zu bringen. Erst am anderen Morgen wurde sie, nachdem wir die Nacht im Zwerchgraben unter freiem Himmel verbracht hatten, in einem offenen Lkw nach Ochsenfurt in ein Notkrankenhaus gebracht. Ich ging zu Fuß zurück nach Würzburg und benachrichtigte meinen Vater durch eine Aufzeichnung an der Mauer des Luftschutzkellers. Georg Götz schreibt über die Bombennacht, die er als neunjähriger Schüler vom Gartenhaus seines Großvaters am Oberen Schalksberg in der Nähe des Bismarckwäldchen aus erlebt hat: Wir waren mit dem Abendessen noch nicht fertig, als meine Tante mal schnell den Raum verließ und ins Freie ging. Hastig und aufgeregt kam sie sofort zurück und rief, dass über dem Luitpoldkrankenhaus und Flugplatz Christbäume am Himmel stehen. Alle verließen sogleich das Häuschen und sahen, wie die rötlichen Leuchtkugeln langsam herunter kamen. ... Plötzlich tat es einen gewaltigen Schlag; eine Bombe hatte unser Gartenhaus getroffen. Sie fiel genau zwischen Hühnerstall und der rückwärtigen Hauswand. Das Geschirr polterte aus dem Schrank und außerhalb hörte man den Lärm der Hühner. ... Ein zweiter Schlag in unmittelbarer Nähe ließ alles erzittern. Ich wollte gerade durch die Tür springen, als genau vor mir auf der Türschwelle eine Brandbombe einschlug. Ich sah nur noch Feuer, das wie eine Wand vor mir die ganze Tür ausfüllte. Ich schrie und wusste nicht, was ich tun sollte. Es war meine Mutter, die sich umdrehte, durch das Feuer hindurchlangte und mich herauszog. Das Ganze spielte sich nur in wenigen Sekunden ab. ... Überall lagen Brandbomben und vom Garteneingang lief eine brennende Flüssigkeit den Weg herunter. Die ganze Stadt war in Feuer eingehüllt und es krachte ununterbrochen. Was man von hier aus sah, war unbeschreiblich. Rauch und Brandgeruch machten sich überall breit. Niemand hielt es für möglich, dass hier, hoch über der zerbombten Stadt, auch das Gartenhaus daran glauben musste. Und Helmut Försch, damals gerade 16 Jahre alt, weiß über den Bombenangriff auf Würzburg zu berichten: Im Arbeitsdienst-Lager bei Erlangen, etwa 100 Kilometer von Würzburg entfernt, sahen wir den blutroten Himmel über Würzburg; aber man hatte uns verheimlicht, was geschehen war. Mit fünf Kollegen kam ich wenige Tage später in Würzburg an. Brandgeruch lag über der Stadt, das Baywa-Lagerhaus brannte noch. Wir suchten unsere Familien, unsere Wohnstätten – nichts. Meine Mutter mit den kleinen Brüdern fand ich am nächsten Tag. Sie lebten. Neben dem Verlust von Menschen, ihrer Wohnungen, ihres Hab und Guts, war auch die Zerstörung fast aller Kulturdenkmäler zu beklagen. So auch die der fürstbischöflichen Residenz in Würzburg. Sie gilt als Hauptwerk des süddeutschen Barock und ist gleichzeitig eines der bedeutendsten Schlösser Europas. Erbaut wurde sie 1720 bis 1744 nach Plänen von Balthasar Neumann. Bei der Ausstattung wirkte eine große Zahl hervorragender Künstler mit, darunter der Stuckateur Antonio Bossi und der unvergleichliche Freskenmaler der Zeit, der Venezianer Giovanni Battista Tiepolo, der im Treppenhaus das größte zusammenhängende Fresko der Welt schuf. Bei der Zerstörung der Stadt am 16. März 1945 blieben das Treppenhaus, der Weiße Saal, Kaisersaal und Gartensaal erhalten. Der Rest brannte fast völlig aus. Die mächtigen steinernen und statisch raffinierten Gewölbe Neumanns bewahrten damals den Mitteltrakt vor der Vernichtung. Die Paradezimmer, ausgestattet in reichstem Rokoko, konnten inzwischen wiederhergestellt werden, die Möbel und Gobelins wurden fast vollständig gerettet. Der Wiederaufbau dauerte fast 40 Jahre. Die Vertreibung der Ungarndeutschen gemäß dem Potsdamer Abkommen In der Beilage der Kalászer Zeitung vom August 1989 thematisierte József Nick erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn „Die Aussiedlung der Schwaben aus Budakalász“. Er schrieb: So wurde am 18. Februar eine neue Liste ausgehängt, auf der auch der Tag des Abtransportes festgelegt war. Das war der 22. Februar 1946. Das Schicksal von tausend Menschen hatte sich also endgültig entschieden und man begann mit der praktischen Abwicklung der Aussiedlung. Die lag bereits in den Händen der Polizei. Dabei darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Menschen, die ihr bisheriges Heim verlassen mussten, 40 bis 50 Kilogramm Gepäck – hauptsächlich Lebensmittel, Kleidung, Bettwäsche und die allernötigsten Küchengeräte – mitnehmen durften. Den Transport des Reisegepäcks von der Wohnung bis zu den Eisenbahnwaggons übernahmen vor allem Pferdefuhrwerke. Der letzte Waggon des Zuges wurde mit Lebensmitteln vollgepackt. Ich selbst hatte Gelegenheit mit dem damaligen örtlichen katholischen Pfarrer die Waggonreihen entlangzugehen, um Abschied zu nehmen. Das war kein herzerfreuender Anblick. Ein letztes, ergreifendes Bild war, als sich aus den zurückbleibenden und den auszusiedelnden Musikern ein Orchester zusammenfand, das die ungarische Nationalhymne spielte. Danach stieg ein Teil der Musiker in den Zug ein, der andere Teil blieb zurück, der Zug aber setzte sich langsam in Bewegung. Mit diesem Augenblick war die Aussiedlung der Schwaben aus Budakalász beendet. Josef Szedlak aus Kernen-Stetten bei Ludwigsburg erinnert sich an seine Vertreibung aus Budakalász und hat uns nachfolgende Ausführungen geschrieben: Freitag, 22. Februar 1946. Morgens um 6 Uhr wurden wir geweckt. Das letzte Mal gab es Frühstück in der vertrauten Stube, wo ich aufgewachsen war und die ersten siebzehn Jahre meines Lebens verbrachte. Meine Eltern sahen müde aus, wahrscheinlich hatten sie in der Nacht zuvor nicht geschlafen. Die Verwandten kamen schon früh am Morgen um Abschied zu nehmen. Es wurde ein langer, schwerer Tag für uns. Unser Gepäck stand bereit zur Abholung. Pro Person durften wir 100 kg Gepäck mitnehmen. Unsere Eltern wurden immer unruhiger, wann das Fuhrwerk käme, wann es hieße endgültig Abschied vom vertrauten Heim zu nehmen. Jeder der Anwesenden wischte sich verstohlen die Tränen aus den Augen. Meine Eltern gingen ein letztes Mal durch das Haus und schauten nochmals alles durch, was man noch mitnehmen konnte. Meine Großmutter hatte uns ein letztes Mittagessen in der alten Heimat gekocht. Es sind nun mehr als 50 Jahre vergangen und ich glaube, dass sich heute niemand mehr vorstellen kann in Ungarn zu leben. Die meisten Älteren sind verstorben und die Jüngeren haben kaum noch Verbindung in die alte Heimat und zu den dort lebenden Menschen. Ich persönlich empfinde keinen Groll, nur vergessen kann und will ich diese Geschehnisse nicht. Am 4. November 2004 reisten wir nach Budakalász, um alle die Leute zu finden, die sich an die Aussiedlung von 1946 erinnern können. In einem Altenclub trafen wir drei Frauen, die diese Geschichte persönlich erlebten. Eine davon ist Frau Eta; sie ist Ungarndeutsche. Ihre Verwandten und Bekannten aus diesem Dorf wurden 1946 ausgesiedelt. Sie gab uns das folgende Interview: Meine Vorfahren kamen ursprünglich aus Schwaben; meine Verwandten wurden 1946 ausgesiedelt, sie mussten alles hier zurücklassen. Wir durften hier bleiben, obwohl wir damals auch auf der Liste standen. Diese Liste wurde eine Woche vor der Aussiedlung ausgehängt. Auf dem Bahnhof mussten die Leute in einen Viehwaggon einsteigen. Die Menschen weinten und weinten, man kann es sich vorstellen. Wer hier bleiben durfte, war auf dem Bahnhof; alle tobten. Die Vertriebenen dachten zurückkehren zu dürfen und nicht wegbleiben zu müssen. Zwei Familien kamen zurück, aber die anderen Familien blieben für immer fort. Auch Franz Trendl, der jetzt in Deutschland lebt, wurde im Jahre 1946 vertrieben. Er ließ uns Folgendes wissen: Bereits seit Sommer 1945 wurde in den Zeitungen und im Radio darüber berichtet, dass die deutsche Bevölkerung nach Deutschland ausgesiedelt werden soll. Nach meiner Erinnerung wurde nach der Potsdamer Konferenz der Siegermächte die öffentliche Diskussion und Auseinandersetzung bis Ende 1945 immer schärfer. Am 22. Dezember 1945 beschloss dann die ungarische Regierung die Aussiedlung und nach Abfahrt des landesweit ersten Transports aus Budaörs am 19. Januar 1946 wurde die Aussiedlung zur Gewissheit. Angeblich standen auf der Liste etwa 1200 Namen, von denen ungefähr zehn Prozent befreit werden durften. Als Aussiedlungsgründe wurden genannt: - Deutsche Muttersprache (laut Volkszählung von 1941) - Deutsche Nationalität - Mitgliedschaft im Volksbund der Deutschen in Ungarn - Zugehörigkeit zu einer deutschen militärischen Einheit - Wiederannahme des zwischenzeitlich magyarisierten alten deutschen Familiennamens Andere Familien hatten mit unterschiedlichem Erfolg Anträge auf Befreiung gestellt. Welche Kriterien zu einer positiven oder negativen Entscheidung führten, wurde nicht bekannt gemacht. Die Stimmung war allgemein sehr gedrückt. Selbst die ungarischen und serbischen Dorfbewohner waren äußerst betroffen. Die Aussiedlung war das fast einzige Gesprächsthema jener Tage, die Menschen empfanden sie als Unrecht. Außer der offiziellen schriftlichen Bekanntmachung gab es keine Erklärungen von Amtspersonen. Über die Dauer unserer Vertreibung wurde nichts gesagt, denn es war von vornherein klar: für immer! Bis Ende der 40er Jahre war es meines Wissens kaum möglich, nach Ungarn zu reisen. Erst Anfang der 50er Jahre fingen einzelne Leute an, zu besonderen Anlässen wie Hochzeit oder Beerdigung von nahen Verwandten nach Hause zu reisen. Ich war mit meiner Frau, ihrem Bruder und unserer Tochter im Sommer 1963 mit dem Auto erstmals zu einem Verwandtenbesuch gefahren. Es gab und gibt aber auch Leute meines Alters, die den materiellen Verlust unserer Eltern nicht so stark empfunden hatten und nicht heimgehen wollen. Einer meiner Schul- und Spielfreunde gehört auch dazu; vor vielen Jahren sagte er mir: „Die haben uns unsere ganze Jugend geraubt, das kann ich nicht vergessen“. Ich selbst empfand und empfinde immer noch den Raub meiner ungarischen Staatsangehörigkeit schwerer als den Verlust der Heimat. Wir leben inzwischen 58 Jahre lang in Deutschland, für die meisten sind dies mindestens drei Viertel ihres Lebens. Die Zeit heilt Wunden. Und so wird dieses Ereignis zwar nicht vergessen, aber als zunächst erlittener, dann notgedrungen akzeptierter und zuletzt bewältigter Teil unseres Lebens empfunden. Vertriebene Ungarndeutsche finden im Raum Würzburg eine neue Heimat Im Februar 1945 zeichnete sich bereits die endgültige militärische Niederlage Deutschlands ab. Doch schon zwei Jahre vorher, im Januar 1943, hatten sich nach den deutschen Niederlagen von Stalingrad und El Alamein der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der englische Premierminister Winston S. Churchill und der Führer der französischen Résistance, Charles de Gaulle, in der marokkanischen Stadt Casablanca getroffen, um sich gegenseitig zu verpflichten, den Krieg bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands fortzusetzen. Es sei bemerkt, dass die Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation in den folgenden Jahren den Widerstand gegen Hitler in Deutschland sehr erschwerte. Ende 1943 verhandelten dann Roosevelt, Churchill und der sowjetische Generalissimus Josef W. Stalin in der persischen Hauptstadt Teheran. Die Alliierten beschlossen die Teilung Deutschlands, legten aber die Grenzen noch nicht fest. Des Weiteren wurde vereinbart, dass Russland die baltischen Länder und die ostpolnischen Gebiete behalten sollte. Polen sollte dafür im Westen bis an die Oder vorgeschoben werden. Nachdem Stalin versprochen hatte, die demokratischen Grundrechte zu achten, wurden der sowjetischen Einflusssphäre auch die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien zugesprochen. Für diesen Machtzuwachs sicherte Stalin die Mitarbeit der Sowjetunion an einer künftig zu gründenden Weltfriedensorganisation zu. Auf der so genannten Krimkonferenz in Jalta im Februar 1945 berieten die „Großen Drei“, Roosevelt, Churchill und Stalin über die Beendigung des Zweiten Weltkrieges und über die Maßnahmen in den besetzten Gebieten. Hierzu wurde das Land in drei Besatzungszonen eingeteilt. Doch wurden bei dieser Konferenz bereits Differenzen zwischen den „Großen Drei“ sichtbar. Über die polnische Westgrenze konnte keine Einigung erzielt werden, sie sollte erst auf einer Friedenskonferenz endgültig festgelegt werden. Am 7. Mai 1945 wurde im US-Hauptquartier in Reims die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnet, einen Tag später im sowjetischen Hauptquartier in BerlinKarlshorst bestätigt. Gemäß dem Plan, der auf der Konferenz von Jalta aufgestellt worden war, wurde Deutschland nach der Kapitulation aufgeteilt; es entstanden unter späterer Einbeziehung Frankreichs vier Besatzungszonen, in denen die jeweiligen Siegermächte die vorläufige Regierungsgewalt übernahmen. Vom 17. Juli bis 2. August 1945 tagten die Sieger in Potsdam. Für die Sowjetunion nahm an der Konferenz wiederum Stalin teil, anstelle Roosevelts, der im April 1945 verstorben war, vertrat die USA jetzt Präsident Harry S. Truman. Churchill wurde nach seiner Wahlniederlage durch den neuen Premier Clement Attlee während der Konferenz abgelöst. Neben der Bestätigung des am 5. Juni eingesetzten „Alliierten Kontrollrates“, der die Regierung in Deutschland übernehmen sollte, der Einrichtung der Oder-Neiße-Linie oder der Reparationsleistungen wurde im „Potsdamer Abkommen“ auch die Bevölkerungsumschichtung der Deutschen von Ost- und Südosteuropa nach Westen entschieden: Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die Ausweisung Deutscher aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn: Die drei Regierungen haben die Frage in allen Punkten beraten und erkennen an, dass die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muss. Sie stimmen darin überein, dass jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen soll. Zu den Millionen von Deutschen, die ihre Heimat schon während des Krieges verlassen mussten, kamen jetzt Millionen Vertriebener in den Westen. Unter den Kriegsfolgen hatten neben den Bombengeschädigten ganz besonders die Heimatvertriebenen zu leiden. Nicht immer fanden sie Verständnis bei der einheimischen Bevölkerung. Über ihre Erlebnisse von der Vertreibung aus Ungarn berichtet Frau Helene Baumann aus Würzburg-Lengfeld: Ich war damals sieben Jahre alt und lebte mit meiner Familie in Szeged, keine sechs Kilometer von der jugoslawischen Grenze entfernt. Im Mai 1946 erhielt unsere Familie die Nachricht, dass wir sofort unser Haus verlassen müssten und zum Bahnhof fahren sollten. Gepäck durften wir nur so viel mitnehmen wie wir tragen konnten. Ich klemmte mir nur ein Kissen unter den Arm. Am Bahnhof angekommen trafen wir noch weitere Ungarn-Deutsche. Wir wurden dann Viehwaggons zugeteilt. Bei der Fahrt in Richtung Österreich wurde der Zugtransport von russischen Soldaten militärisch begleitet. Unsere Familie kam nach mehreren Tagen Eisenbahnfahrt in Bad Kissingen in Bayern an. Dort wurden wir im Hotel „Diana“ untergebracht; anschließend kamen wir nach Lengfeld, wo wir dem Bauern Flurschütz zugeteilt wurden. Bei diesem waren wir solange untergebracht, bis mein Vater das so genannte „Schmerzensgeld“ erhielt und sich und uns davon ein Häuschen bauen konnte. Meine ehemalige Heimat besuche ich regelmäßig; das habe ich sogar schon getan, als Ungarn noch kommunistisch war. Frau Gisela Scharnberger aus Würzburg erinnert sich an ihre Vertreibung so: Damals war ich zehn Jahre alt. Zu der Zeit lebte ich mit meiner Familie in Györ in Nordungarn, nur 40 Kilometer von der österreichischen Grenze weit. Im Mai 1946 wurden wir aufgefordert sofort unser Haus zu verlassen. Allerdings gestatteten uns die ungarischen Behörden, eine große Holzkiste mit Kleidung, diversen Gebrauchsgegenständen und Verpflegung mitnehmen zu dürfen. Wir wurden, wie viele andere unserer Bekannten auch, von da mit der Bahn in Viehwaggons nach Gerlachsheim in Nordbaden transportiert. Dort wurden wir zunächst mit 30 anderen Vertriebenen im Schloss von Gerlachsheim untergebracht. Danach kamen wir nach Königheim, wo wir sehr große Unterstützung durch das Rote Kreuz erfuhren. Meine alte Heimat Ungarn habe ich schon mehrere Male besucht. Herr Georg Petz aus Hergolshausen bei Schweinfurt gibt folgende Schilderung von seiner Vertreibung aus Ungarn: Als unsere Familie, die seit Generationen in Bátaszék in der Nähe von Baja/Donau lebte, im Mai 1946 die Nachricht bekam, unser Haus verlassen zu müssen, war ich gerade fünf Jahre alt. Man erlaubte uns jedoch, pro Person 40 Kilogramm Gepäck mitzunehmen; meine Lieblingsgans allerdings musste ich zurücklassen. Mit einer Kutsche brachten uns die dort wohnenden Ungarn zum Bahnhof. In einem Viehwaggon wurden wir nach Schweinfurt transportiert; die Zugfahrt dauerte drei Tage. Nach der obligatorischen Entlausung lebten wir dann in einem alten Bunker am Wasserturm. Einige Wochen später verteilte man uns auf die Landkreisgemeinden, wo wir nicht ganz willkommen waren. Schon in kommunistischer Zeit hatte ich Ungarn einige Male besucht; jetzt tue ich das regelmäßig. Und von der uns schon bekannten Familie Sackmann, bis 1940 seit Generationen in Bessarabien ansässig, ist zu berichten, dass ihre Umsiedlung 1940/41 zunächst über Polen nach Danzig-Westpreußen führte, von dort dann vor der herannahenden Roten Armee die Flucht nach Linz in Österreich erfolgte, um daraufhin bei Kriegsende in Bremervörde eine neue Heimat zu finden. Da man aber das Nordseeklima nicht vertrug, ließ sich die Familie von Johannes und Mathilde Sackmann Anfang 1946 in Schwaben, dem Heimatland ihrer Urahnen nieder. Helmut Sackmann, das jüngste Kind der letzten „Bessarabien“-Generation, wurde bereits in Backnang geboren und lebt heute in Würzburg.