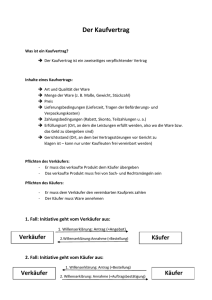

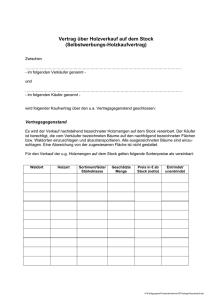

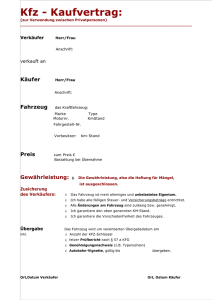

Verletzung der Verkaufspflichten aus § 433 I 2 (Haftung für Sach

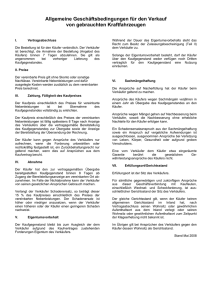

Werbung