vohs06fol01

Werbung

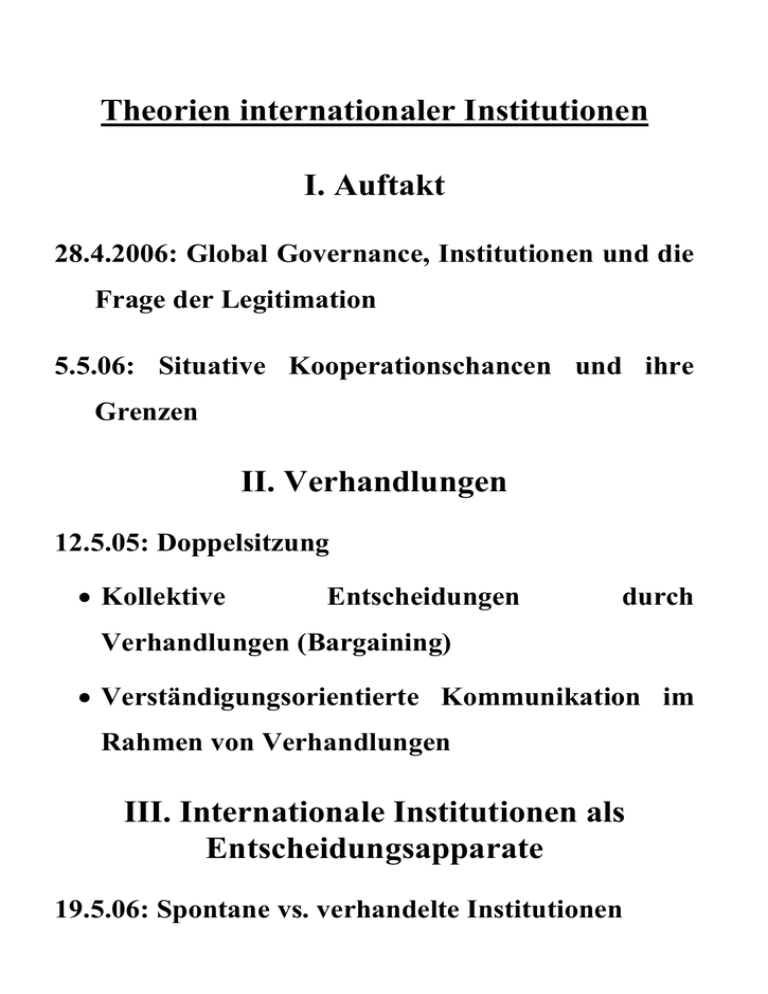

Theorien internationaler Institutionen

I. Auftakt

28.4.2006: Global Governance, Institutionen und die

Frage der Legitimation

5.5.06: Situative Kooperationschancen und ihre

Grenzen

II. Verhandlungen

12.5.05: Doppelsitzung

Kollektive

Entscheidungen

durch

Verhandlungen (Bargaining)

Verständigungsorientierte Kommunikation im

Rahmen von Verhandlungen

III. Internationale Institutionen als

Entscheidungsapparate

19.5.06: Spontane vs. verhandelte Institutionen

26.5.06: Fällt aus (Tag nach Himmelfahrt)

2.6.06: Die Strukturierung des Verhandlungsraums

und Festlegung von Entscheidungsregeln

9.6.06: Delegation, sekundäre Entscheidungen und

die

Ausdifferenzierung

von

Entscheidungsprozessen

16.6.06:

Pfadabhängigkeit

durch

internationale

Institutionen

IV. Die transnationale Komponente

23.6.06: Mehrebenensituationen

30.6.06: Nicht-staatliche Akteure in internationalen

Institutionen

V. Aktuelle Aspekte des Regierens durch

internationale Institutionen

7.7.06:

Verrechtlichung

der

internationalen

Beziehungen

14.7.06: Wechselwirkung zwischen internationalen

Institutionen

21.7.06: Private Governance

28.7.06: Klausur

I. Global Governance, Institutionen und die

Frage der Legitimität.

1. Global Governance

Suche nach dem Ort und den

Zusammenhängen „des Politischen“ jenseits

des Nationalstaates

empirische Beobachtung: das politische

System des Nationalstaates

o verliert Steuerungskapazität

o wird durch Steuerungsaktivitäten

jenseits des Nationalstaates beeinflußt

implizit zugrunde liegende Vorstellung von

Politik als

o Gegenstück zur Marktkoordination

o Gegenstück zur machtbasierten Koord.

o „zivilisierter“ Austrag von Konflikten

o organisiert, aber nicht zentralisiert

(keine Weltregierung)

zentrale Fragen

o Wer ist beteiligt (Staaten, substaatliche

Einheiten [z.B. Gerichte, Ämter,

Ministerien], NGOs, Firmen?)

o In welcher Rolle jeweils ?

o in welchem institutionellen Rahmen

(polity)

o Wie sehen die Machtverteilung und der

Prozeß aus (politics)

o welche Politikergebnisse entstehen ?

o Wie legitim sind diese ?

Übergreifende Beobachtungen

Ausdifferenzierung der Global GovernanceStrukturen (mehr Akteure, Prozesse,

Einflußbeziehungen)

Internationale Institutionen (und EU)

spielen eine zentrale Rolle

o aber nicht mehr auf Staaten beschränkt

Staaten und ihre nat. politischen Systeme

sind nach wie vor von zentraler Bedeutung

für die Politikgestaltung in der globalisierten

Welt

Legitimationskrise internationaler

Institutionen

Zahl der internat. Institutionen nimmt

dramatisch zu

Obwohl die Mitgliedstaaten die formalen

Adressaten sind, nehmen sie zunehmend

Einfluß auf gesellschaftliche Akteure

(Umwelt, Menschenrechte, Wirtschaft)

=> Bedarf für einen gewissen Grad an

Autonomie von den Staaten (durch

Supranationalisierung, Verrechtlichung) ??

Kampagnenfähigkeit internationaler

NGOs

Öffnung von Internat. Institutionen für

NGOs und Einrichtung von

Accountability-Arrangements

zunehmende Schwierigkeiten, internat.

Regulierung gegen Widerstand von NGOs

du gesellschaftlichen Kräften

durchzusetzen

wachsende Fähigkeit, eigene Anliegen

international kooperationsfähig zu machen

2. Einige konzeptuelle Ansätze zur Analyse

internationaler Institutionen

a. kooperationstheoretischer Mainstream

Ausgangsfrage: Unter welchen Bedingungen

kann Koop. gelingen ?

o Koop. = Anpassung individueller

Verhaltensweisen

kooperationstheoretisches

Analyseinstrumentarium (insbes.

Spieltheorie)

=> Struktur der jeweiligen Situation

bestimmt Kooperationsmöglichkeiten

=> Es gibt Situationen, in denen

institutionalisierte Kooperation möglich

und vorteilhaft ist

Annahmen:

o Staaten als zentrale Akteure

o kennen ihre Interessen

o handeln einheitlich und

nutzenmaximierend

Folgen:

o Kooperation in Pareto-suboptimalen

Situationen möglich

(einige [alle] Akteure können besser

gestellt werden, ohne einen einzigen

schlechter zu stellen)

o Implizit: Verteilung von

Kooperationsgewinnen spielt keine Rolle,

solange die Pareto-Bedingung

eingehalten wird

o Implizit: Problemfelder werden

unabhängig voneinander behandelt

=> funktionale Regimetheorie

b. Neo-realistischer Theorieansatz

Zentraler Ausgangspunkt: 'Anarchie des

internat. Systems bestimmt nicht nur das

Handeln der Staaten, sondern gefährdet

auch ihre Existenz

o Staaten können Verträge und Zusagen

brechen

o Interessen mit Gewalt durchsetzen

o keine durchsetzungsfähige Instanz, an

die Opfer sich wenden können

Annahmen des Neorealismus

o Staaten sind die zentralen Akteure

o besonders wichtig: die großen Staaten

o Staaten handeln

rational (an ihren Interessen im

internat. System orientiert)

einheitlich ('mit einer Stimme')

Folgen:

o Staaten orientieren ihr Handeln an der

Struktur des internat. Systems und ihrer

jeweiligen Position darin

o Staaten haben Interessenhierarchie:

Sicherheit zuerst

o sind bestrebt, ihre Macht relativ zu

anderen Staaten zu maximieren

Auswirkungen für die

Institutionenkonzeption:

o generelle Institutionenskepsis, aber:

o Theorie hegemonialer Stabilität

Regime bedürfen der Stützung durch

einen starken Akteur

(z.B. GATT, IWF, ursprüngliche

Seerechtsordnung)

aber: viele Regime (z.B. in Europa)

kommen ohne einen Hegemon aus

o Maximierung des relativen Nutzens

Akteure sind nicht mit absoluten

Kooperationsgewinnen zufrieden

Verluste der relativen Machtposition

werden stark berücksichtigt

Es wird um Verteilung gerungen

Nicht PD, sondern

Koordinationsspiel mit

Verteilungskonflikt

Institutionen sind relevant, wenn

und insoweit wie sie durch mächtige

Akteure gestützt werden

c. 'Kognitivistischer Theorieansatz

Zentraler Ausgangspunkt: Die Welt ist

komplex und tatsächlich existierende

Akteure können ihre Präferenzen gar nicht

vollständig kennen, z.B.

o Unsicherheit über die

Rahmenbedingungen des Handelns ("wie

ernst ist der Klimawandel"?)

o Unsicherheit über Lösungsansätze

("welche Auswirkungen haben

unterschiedliche Lösungsansätze und

welcher führt am besten ans Ziel"?)

Implizite Annahmen:

o Selbst wenn Akteure versuchen, ihren

Nutzen zu maximieren, stoßen sie dabei

auf Schwierigkeiten

Folgen:

o Präferenzen sind nicht stabil, sondern

durch Institutionen beeinflußt

o Bedeutung nicht-staatlicher Akteure

(z.B. 'epistemic communities') f. Koop.

o Bedeutung von Kommunikation und

'Ideen'

d. 'Gemäßigter' Konstruktivismus

Ausgangspunkt: Vermutung, daß

Institutionen und internationale

'Gesellschaft' die Identität von Staaten (nat.

Gesellschaften) verändern können

o z.B. Veränderung der 'Identität'

Deutschlands durch europ. Integration

o Veränderung des polit. Systems

Indonesiens unter dem Einfluß der

internat. Menschenrechtsordnung

=> Suche nach

Internalisierungsmechanismen

Akteure folgen einer ‚logic of

appropriateness’

Institutionen sind relevant, indem sie

Akteure orientieren und ihre

Präferenzen verändern