4.1 Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt

Werbung

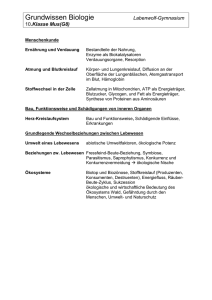

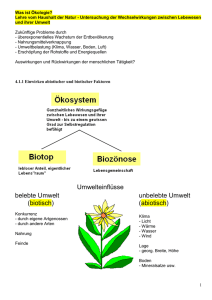

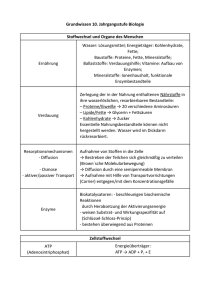

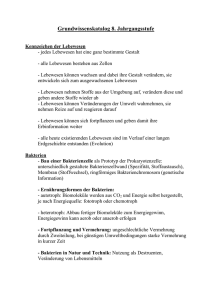

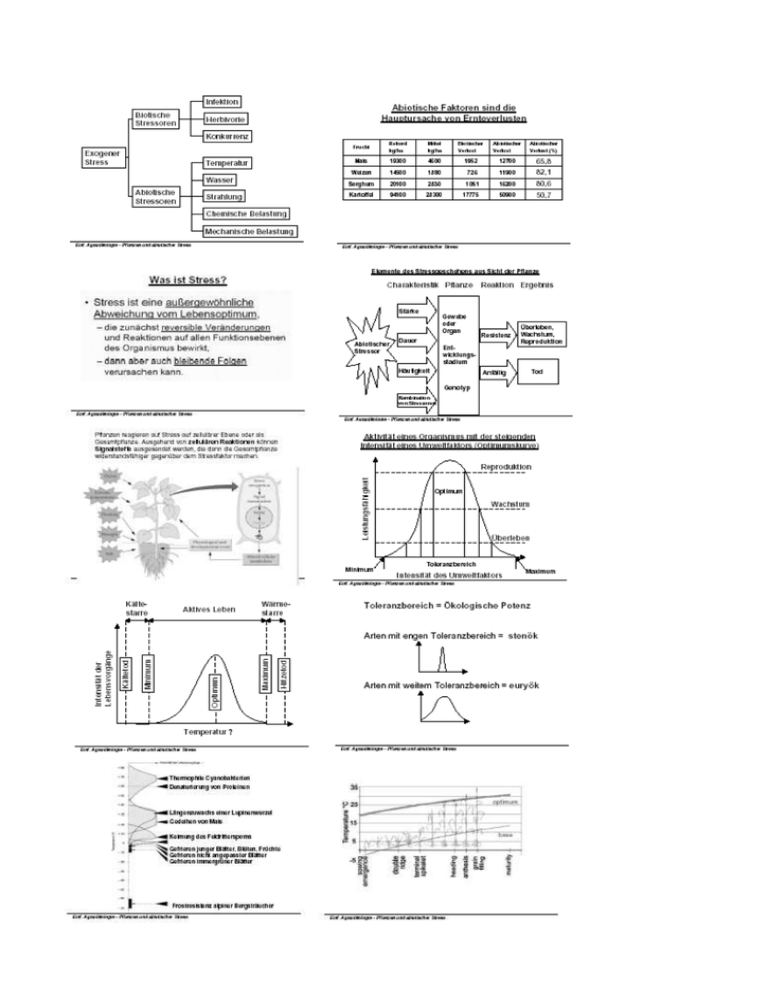

UV-Anpassung arktischer Makroalgen Die Arktis hat eine fundamentale Bedeutung für die Austauschprozesse zwischen Ozean, Meereis und Atmosphäre, welche das Klimageschehen auf der Erde bestimmen. Eines der zentralen Themen ist der Ozonabbau in der Stratosphäre, das sogenannte "Ozonloch", und die daraus resultierende UV-Belastung für aquatische Pflanzen und Tiere. Polare Ökosysteme reagieren aufgrund ihrer Anpassung an Extrembedingungen besonders empfindlich auf Veränderungen der Umwelt. UV-Strahlung kann aufgrund ihrer hohen Energie zu starken Schäden auf molekularer und zellulärer Ebene von Makroalgen führen. Auf molekularer Ebene sind vor allem Nukleinsäuren und Proteine betroffen. Schäden am Reaktionszentrum-Protein (D1) im Photosystem II oder am CO2 fixierenden Enzym des Calvin-Zyklus (RuBisCO) führen zu Beeinträchtigungen der Photosynthese und somit zu einer Verringerung der Primärproduktion. Die ökologischen Konsequenzen für die MakroalgenLebensgemeinschaft und der mit ihr assoziierten Fauna ist wenig untersucht. Zahlreiche Makroalgenarten sind jedoch in der Lage, sich gegenüber UV-Strahlung durch die Synthese und Akkumulation von photoprotektiven Substanzen (UV-Sunscreens), z. B. von mykosporin-ähnlichen Aminosäuren (MAAs), zu schützen. Die Fähigkeit zur Bildung von MAAs ist insbesondere bei Flachwasser-Rotalgen nachgewiesen worden. Im Zentrum der Forschung steht der MAA-Metabolismus und seine Beeinflussung durch abiotische und biotische Faktoren. Die dafür notwendigen Untersuchungen werden sowohl im Feld an der Koldewey-Station des Alfred-Wegener Institutes für Meeres-und Polarforschung, Bremerhaven, als auch unter kontrollierten Bedingungen an Laborkulturen durchgeführt. Bei der globalen Betrachtung haben wir die Biosphäre als Ganzes gesehen. Nun wollen wir die abiotischen Auswirkungen am unteren Ende der Hierarchie betrachten. Organismus einzelnes Lebewesen mit den Kennzeichen des Lebens Spezies Population von Individuen die sich fortpflanzen können Population Anzahl Spezies an einem Ort Biozönose Gruppe von Organismen (Pflanze/Tier), die eine bestimmte Rolle im System spielen, gemeinsam zusammenleben und miteinander in Wechselwirkung stehen Ökosystem eine natürliche Einheit von Lebewesen, und Umwelt Biom ein großes geographisches Gebiet mit einheitlichen klimatischen Bedingungen, einem Komlex von Biozönosen charakterisiert durch bestimmte Vegetation Biosphäre der Teil der Erdkruste, Wasser und Atmospäre wo Organismen leben Alle Lebewesen benötigen einen bestimmten Temperaturbereich. Der mittlere Bereich ist der Beste. Man nennt ihn Temperaturoptimum. Zu niedrige und zu hohe Temperaturen führen zum Absterben ( siehe Pessimum-Gesetz weiter unten) Wechselwarme Lebewesen (Wirbellose, Fische, Amphibien, Reptilien) können ihre Körpertemperatur nicht kontrollieren. Sie müssen deshalb in einem engeren Temperaturbereich leben wie Gleichwarme (Vögel, Säugetiere). In nördlichen Klimazonen sind viele gleichwarme Vögel und Säugetiere aktiv, wenn wechselwarme Amphibien und Reptilien überwintern müssen. Beispiel 1 Verbreitung von Pinguinen Pinguine sind flugunfähige Vögel, die nur auf der Südhalbkugel vorkommen. Es gibt 17 Arten, die zwischen den Galapagos-Inseln und dem antarktischen Kontinent leben. Man findet sie ebenfalls in Afrika, Australien und Neuseeland. Systematik: Reich: Tiere Stamm: Chordata (Chordatiere) Klasse: Aves (Vögel) Ordnung: Sphenisciformes (Flossentaucher) Familie: Spheniscidae (Pinguine) Sie werden in 6 Gattungen eingeteilt. Die mittlere Körpergröße schwankt von 39 cm bis 130cm je nach Gattung. Die größte Gattung, die Kaiserpinguine ( bis 130 cm) leben auf dem antarktischen Kontinent entlang der Küste bei teilweise -40 °C. Die kleinste Gattung, die kleinen blauen Pinguine ( bis 40 cm) sind an den südlichen Küsten Australiens und Neuseelands beheimatet. Die nördlichste Gattung ist der Galapagos-Pinguin ( 55 cm) am Äquator. Interessant ist, daß im Wesentlichen die Pinguine umso größer sind, je südlicher sie vorkommen. Abb. 21 enthält eine kleine Auswahl von Gattungen. Die Darstellung zeigt auch, daß die Abhängigkeit von Verbreitung und Körpergröße eine gewisse Abweichung aufweist. Das Verbreitungsgebiet der Pinguine umfaßt einen Temperaturbereich von 16-28° C (Seetemperatur Galapagos) bis - 40° auf dem antarktischen Kontinent. Die Körpermasse des kleinen blauen Pinguins ist 1 Kg, die des Galapagos-Pinguins beträgt im Mittel 2,2 Kg, die des Kaiser-Pinguins 30 Kg. Der Unterschied ist ca. das 30-fache. Vergleichen wir jedoch die Oberfläche und das Volumen erhält man eine interessante Beziehung: Das Verhältnis Oberfläche zu Volumen beim Kaiser-Pinguin ist nur ca. 1/3 wie der beim kleinen blauen Pinguin, d.h. der Kaiserpinguin verliert durch seine Körperfläche wesentlich weniger Energie als der kleine blaue Pinguin. Die Nahrungsaufnahme zur Energieproduktion kann deshalb auch geringer sein. Diese Anpassung an die Temperatur ist typisch für viele Säuger und Vögel, sie entspricht der Bergmannschen Regel. Dieses Prinzip findet man auch beim Vergleich anderer Körpereigenschaften z.B. Körperextremitäten wie Ohren sind bei Arten kalter Gebiete meist kleiner wie bei Tieren warmer Gebiete. Wechselwarme Tiere ( z. B. Insekten oder Reptilien) sind dort in großer Artenzahl und mit teilweise extremer Körpergröße vorhanden, wo die Temperatur gleichbleibend hoch ist: in den Tropen. 2.1.3 Pessimum-Gesetz Abiotische Faktoren wie die Temperatur bestimmen also, welche Typen von Lebewesen in der speziellen Umwelt leben. In der Wüste, wo es nur wenig Wasser und einen starken Temperaturwechsel von heiß zu kalt gibt, können nur stark anpassungsfähige Pflanzen überleben, wie z. B. Kakteen. Den Bereich eines Umweltfaktors, innerhalb dessen eine Art lebt, bezeichnet man als ökologische Potenz gegenüber dem Umweltfaktor. Sie kann eng (stenök) oder weit (eurök) sein. Bären und Ratten sind eurök bezüglich der Temperatur, die Bachforellen sind stenök, denn sie brauchen eine bestimmte Wassertemperatur. Die Population wird durch den ungünstigsten Faktor bestimmt (Wirkungsgesetz der Umweltfaktoren): Pessimum-Gesetz (Minimumgesetz). Die Abbildung links gibt den Zusammenhang wieder: Die ökologische Potenz ist der Bereich, in dem sich die Art noch fortpflanzt. Das Optimum ist der Bereich, in dem die Art am besten gedeiht. Der Pessimumbereich ist der Bereich, in dem die Art gerade noch existieren kann, begrenzt durch die Minima oder die Kardinalpunkte. Das Pessimumgesetz wurde schon 1840 durch Justus v. Liebig im Zusammenhang mit der Düngung von Pflanzen aufgestellt. Er nannte es Gesetz vom Minimum. Liebig erkannte, daß immer der Wachstumsfaktor das Pflanzenwachstum begrenzt, der sich im Minimum befindet. Ist zum Beispiel Stickstoff im Minimum, kann eine Zugabe anderer Faktoren das Wachstum nicht steigern. Eine Düngung mit Stickstoff dagegen steigert das Wachstum bis wieder ein anderer Faktor im Verhältnis zum Bedarf im Minimum ist. 4.1 Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt Lehrplan Literatur Medien Geräte Chemikalien Einführung Einwirken abiotischer und biotischer Faktoren (- Ek, C; - U) Aufgreifen von Kenntnissen aus früheren Jahrgangsstufen; ggf. Unterrichtsgang - Einwirken abiotischer und biotischer Faktoren Besprechung anhand ausgewählter Beispiele; Hinweis auf Toleranzgrenzen einer Art und auf das Zusammenspiel einer Vielzahl von Faktoren; zwischenartliche Konkurrenz und ökologische Einnischung (ca. 4 Std.) Natura 12 S.104-115 Schroedel: Mat.f.d.Sekundarbereich II - Ökologie Was ist Ökologie? Lehre vom Haushalt der Natur - Untersuchung Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt der Zukünftige Probleme durch - überexponentielles Wachstum der Erdbevölkerung - Nahrungsmittelverknappung - Umweltbelastung (Klima, Wasser, Boden, Luft) - Erschöpfung der Rohstoffe und Energiequellen Auswirkungen und Rückwirkungen der menschlichen Tätigkeit? 4.1.1 Einwirken abiotischer und biotischer Faktoren Umwelteinflüsse belebte Umwelt (biotisch) unbelebte Umwelt (abiotisch) Konkurrenz - durch eigene Artgenossen - durch andere Arten Klima - Licht - Wärme - Wasser - Wind Nahrung Feinde Lage - georg. Breite, Höhe Boden - Mineralsalze usw. Einfluss abiotischer Umweltfaktoren Adaptationen: erbliche Anpassungen Modifikationen: nicht erbliche Abwandlungen Licht, Strahlung Anpassungserscheinung gegen Überhitzung - Transpirationskühlung - senkrecht stehende Blätter - weisse Behaarung Anpassung an die Wirkungen des Lichts - Stark- und Schwachlichtpflanzen - Lichtkeimer (Senf), Dunkelkeimer (Kürbis) - Langtag-, Kurztagpflanzen - Steuerung der Entwicklung bei Schmetterlingen - Laubwald: Anpassungen der Bodenpflanzen - Aktivitätsrhythmus der Tiere (Wachen, Schlafen) - Phototaxis Temperatur als ökologischer Faktor Experimentelle Bestimmung: aktives Aufsuchen des Präferenzbereiches durch Tiere in der Temperaturorgel (Skizze) Gegenüber jedem einzelnen der zusammen wirkenden ökologischen Faktoren hat jede Art eine gewisse Reaktionsbreite oder ökologische Potenz. Die dem Pessimum am meisten genäherten Umweltfaktoren begrenzen die Dichte einer Art in ihrem Lebensraum. (vergl. Liebigs Gesetz vom Minimum) Wirkung der Temperatur allgemein: RGT-Regel: Erhöhung der Temperatur um 10°C beschleunigt den Ablauf einer chemischen Reaktion um das 2 3-fache bei Organismen: Optimumskurve enzymkatalysierter Reaktionen Beispiele: - O2-Verbrauch von Forelle und Ratte bei verschiedenen Temperaturen - Entwicklungsdauer (Insekten, Phänologie) - Leitungsgeschwindigkeit der Nerven Einfluss auf die Morphologie Bergmannsche Regel: Tiere bilden in kalten Gebieten größere Individuen aus als ihre Verwandten in wärmeren Gebieten Beispiel: Körpergewicht beim Rotfuchs in Abhängigkeit vom Breitengrad, Diagramm Allensche Regel: Tiere haben in in kalten Gebieten kürzere Extremitäten und Körperanhänge) Beispiel: Eisfuchs (arktische Zone), Rotfuchs (gemäßigte Zone, Wüstenfuchs (subtropische Zone) - Anpassungen bei Pflanzen (Laubfall, Geophyten) Die ökologische Nische - Konkurrenz und Koexistenz Beispiel: Einnischung der Wasservögel an den Innstauseen Tauchenten, Höckerschwan, Gründelenten, langbeinige und kurzbeinige Limikolen, Nahrungsaufnahme von der Wasseroberfläche Vermeidung von Konkurrenz um Nahrung, Nistplätze usw. ökologische Nische: Jeder Organismus nutzt in einem bestimmten Lebensraum ganz bestimmte biotische und abiotische Faktoren in einer ganz bestimmten Weise („Beruf einer Art“) - nicht mit dem Raum zu verwechseln, der zu besetzen ist! - Triebfeder der Evolution (Aufspaltung in neue Arten) Beispiele: Unterschiedliche Nahrungsnischen von Vögeln des Nadelwaldes Einnischung der Wasservögel an den Innstauseen Konkurrenzausschlussprinzip: Zwei Arten mit gleichen Ansprüchen an die Umwelt können auf Dauer nicht nebeneinander existieren. Beispiel: Natürliche Verbreitung der Waldbäume (Lärche, Kiefer, Fichte, Rotbuche) Vermeidung innerartlicher Konkurrenz durch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern und verschiedenen Altersstadien z.B. bei Mücken Konvergenz: äußere Ähnlichkeit bei nicht näher verwandten Arten, entstanden durch konvergente Entwicklung unter gleichen Umweltbedingungen Beispiele: Kakteen, schwimmende Tiere 4.1.2 Entwicklung und Regulation von Populationen: Wachstumsphasen, Bestandsregulierung Das Wachstum von Populationen Hinführung: Wachstumsbegriff Sparstrumpf: lineares Wachstum (Zuwachsrate konstant) Bankeinlage: exponentielles Wachstum (Zuwachs mit ständig steigender Geschwindigkeit) Unterschätzung des exponentiellen Wachstums - persische Sage vom Schachbrett und den Reiskörnern Absurditäten bei Hochrechnen der menschlichen Populationsentwicklung (im Jahr 2500: Pausenhof; im Jahr 3000: Gewicht des Erdballs!) Grundtypen des Populationswachstums o exponentieller Verlauf o sigmoider Verlauf mit Annäherung an die Kapazitätsgrenze K o starke Oszillationen nach exponentiellem Anstieg mathematisches Modell der Populationsentwicklung: N/t = Geburten + Einwanderung - Todesfälle - Auswanderung N/t = B + E - D - A Vereinfachung: Population nach außen abgeschlossen: E=0; A=0 Die Anzahl der Geburten B und Todesfälle D hängt von der Gesamtzahl der Individuen N ab: B = b*N D = d*N b und d: durchschnittliche Geburts- und Sterberaten pro Individuum und pro Zeiteinheit N/t = b*N - d*N N/t = (b - d)*N (b - d) = spezifische Zuwachsrate r N/t = r*N Zahlenbeispiel: nächstes N = gegenwärtiges N + r*gegenwärtiges N Beispiel: Kopfläuse r=0,11 pro Tag Wie groß ist die tägliche Zuwachsrate bei einer Population von 100 Läusen? r*N = 0,11*100 = 11 Läuse pro Tag nach Integration: logistische Wachstumskurve (begrenztes Wachstum): sigmoider Verlauf K: Kapazität der Umwelt für diese Population Regulation der Populationsdichte Dichteabhängige (Konkurrenz, Räuber) und dichteunabhängige Einflüsse (Vulkanausbruch, Kälteeinbruch für Schwalben, strenge Winter für Mäusepopulationen) der Umwelt Darstellung dichteabhängiger Faktoren in Form von Kausalkreisen: Begrenzung des Populationswachstums durch Konkurrenz Gause-Prinzip: Zwei Arten, die sich in ihren Bedürfnisssen zu ähnlich sind (die gleiche ökologische Nische besetzen), können nicht nebeneinander koexistieren. Begrenzung des Populationswachstums durch Feinde Die Lotka-Volterra Gleichungen beschreiben das zahlenmäßige Verhalten von Räuber und Beute. idealisierte Kurve: Computersimulation 1. Lotka-Volterra Regel: periodische Zyklen Ernährt sich eine Art von der anderen, so ergeben sich für Räuber und Beute phasisch gegen einander verschobene Häufigkeitskurven. 2. Lotka-Volterra Regel: Erhaltung der Durchschnittszahlen Trotz periodischer Schwankungen liegen bei gleichbleibenden Bedingungen die Populationen von Räubern und Beute konstant bei einem Durschschnittswert. 3. Lotka-Volterra Regel: Störung der Durchschnittszahlen Werden Räuber- und Beutepopulation um den gleichen Prozentsatz vermindert, so nimmt die Zahl der Beuteorganismen zunächst schneller zu als die der Räuber. Folgen für die Praxis: Bei Mitvernichtung der natürlichen Feinde noch höherer Anstieg der Schädlingspopulation als zuvor Übergangsmodell der Bevölkerungsentwicklung Phase I - hohe Geburtenrate und hohe Sterberate (Säuglingssterblichkeit, Infektionskrankheiten) - in Europa bis ins Mittelalter - heute noch bei isoliert lebenden Naturvölkern - geringes Bevölkerungswachstum, da sich Geburt und Tod die Waage halten Phase II - zunächst sinkende Sterberate (verbesserte hygienische Verhältnisse, medizinische Entwicklung, z.B. Impfprogramme, verbesserte Nahrungsmittelversorgung) - Geburtenrate bleibt hoch (Traditionen) - starker Bevölkerungszuwachs Phase III - mit Verzögerung sinkt die Geburtenrate (Familienplanung, Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt, späteres Heiratsalter) Sterberate nimmt auch noch ab - sehr hoher Bevölkerungszuwachs Phase IV - Sterberate auf niedrigem Niveau bei weiter sinkender Geburtenrate - immer noch deutliches Bevölkerungswachstum Phase V Geburten- und Sterberate auf niedrigem Niveau - Stillstand oder Rückgang der Bevölkerung Idealtypische Grundformen von Bevölkerungspyramiden Pagodenform Entwicklungsländer relativ hohe Sterblichkeit im Kindes- und Jugendalter Dreiecksform Glockenform Deutschland 1919 Europa heute Urnenform Deutschland 2030 Geburten- und Sterberate halten sich die Waage Geburtendefizit