Zusammenfassung Makro-Vorlesung 30.6.11

Werbung

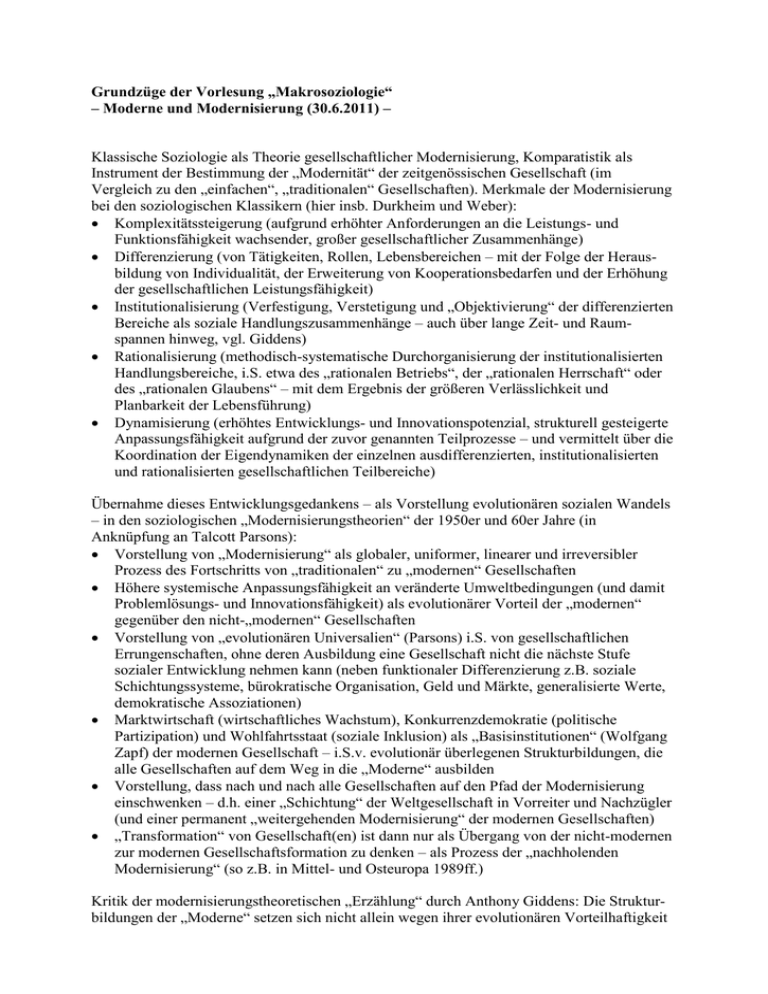

Grundzüge der Vorlesung „Makrosoziologie“ – Moderne und Modernisierung (30.6.2011) – Klassische Soziologie als Theorie gesellschaftlicher Modernisierung, Komparatistik als Instrument der Bestimmung der „Modernität“ der zeitgenössischen Gesellschaft (im Vergleich zu den „einfachen“, „traditionalen“ Gesellschaften). Merkmale der Modernisierung bei den soziologischen Klassikern (hier insb. Durkheim und Weber): Komplexitätssteigerung (aufgrund erhöhter Anforderungen an die Leistungs- und Funktionsfähigkeit wachsender, großer gesellschaftlicher Zusammenhänge) Differenzierung (von Tätigkeiten, Rollen, Lebensbereichen – mit der Folge der Herausbildung von Individualität, der Erweiterung von Kooperationsbedarfen und der Erhöhung der gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit) Institutionalisierung (Verfestigung, Verstetigung und „Objektivierung“ der differenzierten Bereiche als soziale Handlungszusammenhänge – auch über lange Zeit- und Raumspannen hinweg, vgl. Giddens) Rationalisierung (methodisch-systematische Durchorganisierung der institutionalisierten Handlungsbereiche, i.S. etwa des „rationalen Betriebs“, der „rationalen Herrschaft“ oder des „rationalen Glaubens“ – mit dem Ergebnis der größeren Verlässlichkeit und Planbarkeit der Lebensführung) Dynamisierung (erhöhtes Entwicklungs- und Innovationspotenzial, strukturell gesteigerte Anpassungsfähigkeit aufgrund der zuvor genannten Teilprozesse – und vermittelt über die Koordination der Eigendynamiken der einzelnen ausdifferenzierten, institutionalisierten und rationalisierten gesellschaftlichen Teilbereiche) Übernahme dieses Entwicklungsgedankens – als Vorstellung evolutionären sozialen Wandels – in den soziologischen „Modernisierungstheorien“ der 1950er und 60er Jahre (in Anknüpfung an Talcott Parsons): Vorstellung von „Modernisierung“ als globaler, uniformer, linearer und irreversibler Prozess des Fortschritts von „traditionalen“ zu „modernen“ Gesellschaften Höhere systemische Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen (und damit Problemlösungs- und Innovationsfähigkeit) als evolutionärer Vorteil der „modernen“ gegenüber den nicht-„modernen“ Gesellschaften Vorstellung von „evolutionären Universalien“ (Parsons) i.S. von gesellschaftlichen Errungenschaften, ohne deren Ausbildung eine Gesellschaft nicht die nächste Stufe sozialer Entwicklung nehmen kann (neben funktionaler Differenzierung z.B. soziale Schichtungssysteme, bürokratische Organisation, Geld und Märkte, generalisierte Werte, demokratische Assoziationen) Marktwirtschaft (wirtschaftliches Wachstum), Konkurrenzdemokratie (politische Partizipation) und Wohlfahrtsstaat (soziale Inklusion) als „Basisinstitutionen“ (Wolfgang Zapf) der modernen Gesellschaft – i.S.v. evolutionär überlegenen Strukturbildungen, die alle Gesellschaften auf dem Weg in die „Moderne“ ausbilden Vorstellung, dass nach und nach alle Gesellschaften auf den Pfad der Modernisierung einschwenken – d.h. einer „Schichtung“ der Weltgesellschaft in Vorreiter und Nachzügler (und einer permanent „weitergehenden Modernisierung“ der modernen Gesellschaften) „Transformation“ von Gesellschaft(en) ist dann nur als Übergang von der nicht-modernen zur modernen Gesellschaftsformation zu denken – als Prozess der „nachholenden Modernisierung“ (so z.B. in Mittel- und Osteuropa 1989ff.) Kritik der modernisierungstheoretischen „Erzählung“ durch Anthony Giddens: Die Strukturbildungen der „Moderne“ setzen sich nicht allein wegen ihrer evolutionären Vorteilhaftigkeit und Überlegenheit – und ebenso wenig bruchlos und im friedlichen „Wettbewerb der Systeme“ – durch. Im Einzelnen ist der Prozess der „Modernisierung“ gekennzeichnet durch: Brüche, Diskontinuitäten, Krisen und Kriege, die neuartige gesellschaftliche Strukturbildungen hervorbringen; Unbestimmtheiten und Kontingenzen, die dadurch entstehen, dass das soziale Handeln – der Umgang sozialer Akteure mit bestehenden gesellschaftlichen Strukturbildungen – und dessen beabsichtigten und nicht-beabsichtigten Folgen einen („geschichtsmächtigen“) Unterschied der sozialen Entwicklung bedingen; Macht- und Herrschaftsbeziehungen und die diese Beziehungen prägende, strukturbildende Kraft von Staat und Bürokratie (mitsamt deren Aktivitäten der Überwachung, Kontrolle und Disziplinierung); die Dialektiken (i.S. eines wechselseitigen Steigerungsverhältnisses entgegengesetzter Phänomene und Prozesse) von Fortschritt und Gewalt, Freiheit und Zwang, Tradition und Moderne.