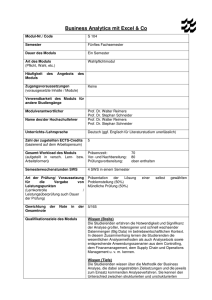

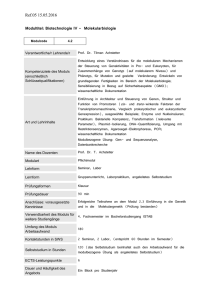

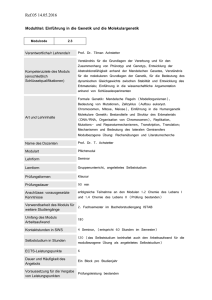

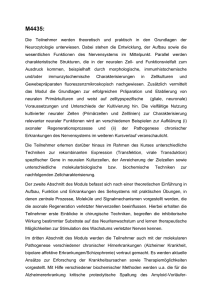

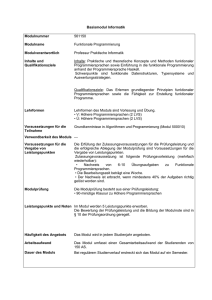

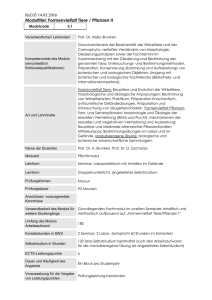

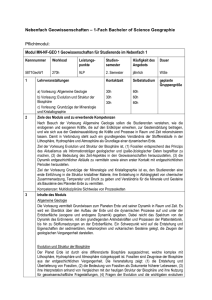

modulhandbuch - Institut für Medienkultur und Theater

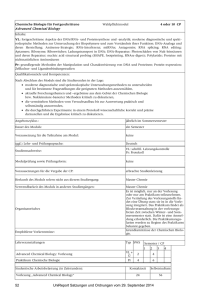

Werbung