Biologische Grundlagen der Psychologie

Werbung

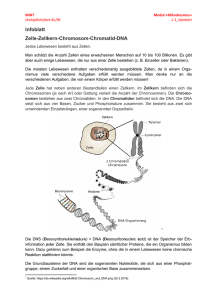

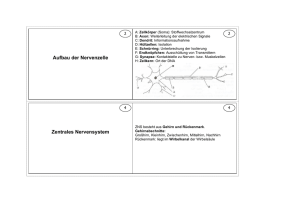

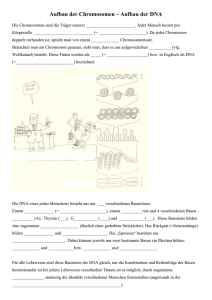

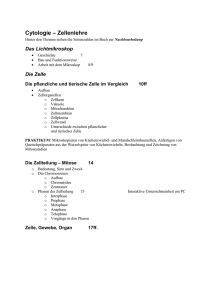

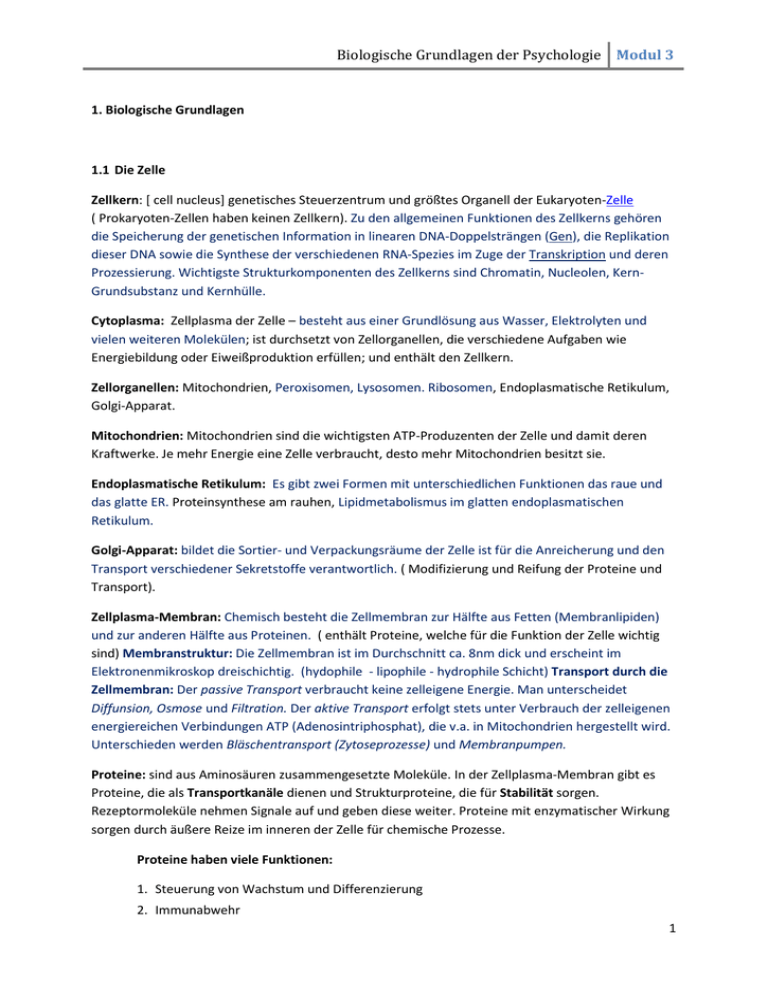

Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 1. Biologische Grundlagen 1.1 Die Zelle Zellkern: [ cell nucleus] genetisches Steuerzentrum und größtes Organell der Eukaryoten-Zelle ( Prokaryoten-Zellen haben keinen Zellkern). Zu den allgemeinen Funktionen des Zellkerns gehören die Speicherung der genetischen Information in linearen DNA-Doppelsträngen (Gen), die Replikation dieser DNA sowie die Synthese der verschiedenen RNA-Spezies im Zuge der Transkription und deren Prozessierung. Wichtigste Strukturkomponenten des Zellkerns sind Chromatin, Nucleolen, KernGrundsubstanz und Kernhülle. Cytoplasma: Zellplasma der Zelle – besteht aus einer Grundlösung aus Wasser, Elektrolyten und vielen weiteren Molekülen; ist durchsetzt von Zellorganellen, die verschiedene Aufgaben wie Energiebildung oder Eiweißproduktion erfüllen; und enthält den Zellkern. Zellorganellen: Mitochondrien, Peroxisomen, Lysosomen. Ribosomen, Endoplasmatische Retikulum, Golgi-Apparat. Mitochondrien: Mitochondrien sind die wichtigsten ATP-Produzenten der Zelle und damit deren Kraftwerke. Je mehr Energie eine Zelle verbraucht, desto mehr Mitochondrien besitzt sie. Endoplasmatische Retikulum: Es gibt zwei Formen mit unterschiedlichen Funktionen das raue und das glatte ER. Proteinsynthese am rauhen, Lipidmetabolismus im glatten endoplasmatischen Retikulum. Golgi-Apparat: bildet die Sortier- und Verpackungsräume der Zelle ist für die Anreicherung und den Transport verschiedener Sekretstoffe verantwortlich. ( Modifizierung und Reifung der Proteine und Transport). Zellplasma-Membran: Chemisch besteht die Zellmembran zur Hälfte aus Fetten (Membranlipiden) und zur anderen Hälfte aus Proteinen. ( enthält Proteine, welche für die Funktion der Zelle wichtig sind) Membranstruktur: Die Zellmembran ist im Durchschnitt ca. 8nm dick und erscheint im Elektronenmikroskop dreischichtig. (hydophile - lipophile - hydrophile Schicht) Transport durch die Zellmembran: Der passive Transport verbraucht keine zelleigene Energie. Man unterscheidet Diffunsion, Osmose und Filtration. Der aktive Transport erfolgt stets unter Verbrauch der zelleigenen energiereichen Verbindungen ATP (Adenosintriphosphat), die v.a. in Mitochondrien hergestellt wird. Unterschieden werden Bläschentransport (Zytoseprozesse) und Membranpumpen. Proteine: sind aus Aminosäuren zusammengesetzte Moleküle. In der Zellplasma-Membran gibt es Proteine, die als Transportkanäle dienen und Strukturproteine, die für Stabilität sorgen. Rezeptormoleküle nehmen Signale auf und geben diese weiter. Proteine mit enzymatischer Wirkung sorgen durch äußere Reize im inneren der Zelle für chemische Prozesse. Proteine haben viele Funktionen: 1. Steuerung von Wachstum und Differenzierung 2. Immunabwehr 1 Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 3. Bildung und Weiterbildung von Nervenimpulsen 4. Transport und Speicherung von Stoffen 5. Auslösung muskulärer Bewegungsaktivität 6. enzymatische Steuerung chemischer Reaktionen Proteine sind großes, komplexes Molekül, welches aus Aminosäuren zusammengesetzt ist. Zellen spezialisieren sich und übernehmen jeweils bestimmte Funktionen. Der Mensch besteht ungefähr aus 6 x 1013 Zellen. Organismus als offenes System: Ein lebendiger Körper ist als offenes System zu verstehen. Dieses System muss aktiv für eine Ungleichverteilung von Masse und Energie sorgen. Leben ist ein Prozess, der gegen die Gleichverteilung von Energie gerichtet ist und aus aktiver Energiegewinnung zur Herstellung und Aufrechterhaltung von Energiegradienten besteht. (Begriffserklärungen zum Abschnitt im Skript s.u.) Zellen organisieren sich nach dem Prinzip der funktionelle Differenzierung. Ihre Zusammenarbeit beruht auf Energewinnung und –verwertung und Informationsverarbeitung. Felder die sich in der Biologie mit der Genese der Zellen im Sinne einer funktionalen Arbeitsteilung beschäftigen sind: Das Problem der Selbstorganisation, der Morphogenese und der Emergenz. Ein System ist „ein konkreter Ausschnitt aus der physischen Realität, in dem Interaktionen stattfinden, also Prozesse ablaufen. (Bischof, 1995, S.13) Organismen und damit auch Menschen sind lebendige kybernetische Systeme, die ihr inneres Gleichgewicht (Homöostase) gegenüber zahlreichen Einwirkungen aus der Systemumgebung (Außenwelt) mit Hilfe von zahlreichen Regelungen (Regelkreise aus Soll- und Ist-Werten) aufrecht erhalten müssen. Das Ziel dieser Regelung ist die (Wieder-) Herstellung und Aufrechterhaltung eines stabilen Organismus-UmweltVerhältnisses, der Anpassung an die Umwelt. (äußeres Gleichgewicht) 1.2 Grundbegriffe der Genetik Durch Gene wird festgelegt, welche Proteinarten eine Zelle herstellt und damit Art und Funktion der Zelle. Gene bestimmen (neben Umwelteinflüssen) die Ausbildung bestimmter Struktur- und Funktionseigenschaften. Genotyp: die Gesamtheit der Erbanlagen eines Organismus; auf molekularer Ebene gleichbedeutend mit der Gesamtheit der in Form von Nucleotidsequenzen in der DNA (Desoxyribonucleinsäuren) codierten genetischen Information eines Organismus. Phänotyp: die Gesamtheit der Merkmale des vollentwickelten Individuums (sein "Erscheinungsbild"), als Ergebnis der Wechselwirkungen von erblicher (genetischer) Information (Genotyp des Individuums) und inneren und äußeren (Umwelt-)Einflüssen während der Ontogenese (epigenetische Faktoren). 2 Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 Genom: Das gesamte Erbmaterial einer Zelle. Es umfasst vermutlich 30 000 bis 40 000 Gene. DNA: (Desoxyribonukleinsäure) Träger der genetischen Information. Der Aufbau der DNA ist eine Doppelhelix , in dem zwei aus Nukleotiden (bestimmte Molekülstrukturen) aufgebaute schraubenförmig gedrehte Stränge sich jeweils gegenüberliegen. Ein Nukleotid ist zusammengesetzt aus: Einer Base, wobei es bei der DNA die vier Basen Adenin(A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G)und somit vier verschiedene Nukleotide gibt. Einer Phosphatgruppe Einem Zucker, hier Desoxyribose Über die Phosphatgruppe werden die Nukleotide zum Faden verbunden. Durch die Reihenfolge der Nukleotide wird die genetische Information verschlüsselt. Dabei entspricht ein Gen einem solchen Abschnitt der DNA, die die Sequenz zur Herstellung eines bestimmten Proteins enthält. Also ein bestimmter Fadenabschnitt der DNA wird als Gen bezeichnet. Ribonukleinsäure (RNA): Setzt sich ebenfalls aus Nukleotiden zusammen, die aus je einer von vier veschiedenen Basen, einer Phosphatgruppe und einem Zucker bestehen. Es gibt aber Unterschiede zur DNA : Der Zucker ist immer Ribose Die Base Thymin ist durch Uracil (U) ersetzt Die RNA bildet nur Einzelfäden Außerdem gibt es nicht nur eine, sondern drei verschiedene Ribonukleinsäuren: Boten-RNA oder mRNA(m=messenger), die Kopien der Gene darstellt. R-RNA (r=ribosomal), die ein Bestandteil der Ribosomen ist. t-RNA (t=transfer), die jeweils eine bestimmte Aminosäure bindet und der Proteinsynthese zuführt. Entsprechend den 20 verschiedenen Aminosäuren gibt es 20 verschiedene tRNAs. Transkription: Da die DNA den Zellkern nicht verlässt , die Ribosomen für die Proteinsysnthese aber im Zytoplasma liegen, muss zunächst eine Abschrift von dem Gen für das herzustellende Protein angefertigt werden: Die beiden Einzelfäden der DNA weichen auseinander, sodass sich Bases der DNA und Basen von mRNA gemäß der spezifischen Basenpaarung aneinanderlegen können. Die einzelnen mRNA-Nukleotide werden dann zu einem Faden zusammengesetzt. Die mRNA verlässt den Zellkern über die Kernporen. Hier lagert sich ein Ribosom an den mRNAStrang an und bewegt sich entlang des Strangs. Jedes Kodon wird jetzt in eine Aminosäure übersetzt. Schließlich entsteht eine fertige Aminosäurekette, das Protein.(Translation) Translation: Hierunter versteht man die Synthese der Proteine nach dem Rezept der mRNA. Die Untereinheiten der Ribosomen treten zusammen an den mRNA-Faden und die tRNA schafft spezifische Aminosäuren herbei. Dies gelingt der tRENA dadurch, dass sie an einem Ende ein zu 3 Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 einem mRNA-Kodon genau gegensätzliches Triplett trägt und an ihrem anderen Ende die passende Aminosäure binden kann. Chromosomen: bestehen aus riesigen DNA-Fäden. Sie werden nur während der Zellteilung (Mitose) so stark spiralisiert, das sie deutlich in Erscheinung treten. Jedes Chromosom besteht dann aus zwei schlegelförmigen Chromatiden mit einer gemeinsamen Einschnürung , dem Zentromer. Das Genom besteht in Körperzellen aus 46 „Einheiten“, den Chromosomen. Da es sich hierbei um 23 Chromosomenpaare handelt, spricht man auch vom doppelten oder diploiden Chromosomensatz. Teilt sich eine Zelle, wird zunächst der Chromosomensatz der Zelle verdoppelt auf 46 Paare und dann den entstehenden Tocherzellen je ein diploider Chromosomensatz mitgegeben. Bei der Entstehung der Keimzellen wird der Chromosomensatz geteilt und es entstehen Keimzellen mit einem einfachen, haploiden Chromosomensatz. Erst bei der Verschmelzung einer Ei- mit einer Samenzelle entsteht wieder ein vollständiger, also diploider Chromosomensatz. Dabei können die beteiligten DNA-Stränge Gene austauschen, die die gleiche Stelle in einem Chromosom einnehmen. Durch dieses CrossingOver wird der DNA-Doppelstrang neu zusammengesetzt und es entsteht ein neuer Genotyp, ein neues Individuum. Crossing-Over zwischen homologen Chromosomen: Hier kommt es zu einer Wechselwirkung zweier homologer Chromosomen, wobei Abschnitte der Chromosomen ausgetauscht werden. 1.3 Genetik und Evolution Mutationen: Kopierfehler sowohl positive als auch negative. Bei Keimzellen besteht der Vorteil, das Mutationen in der Regel rezessiv vererbt werden. D.h. beim Crossing-Over wird sich zunächst nicht das rezessive sondern das dominante Allel durchsetzen und im Phänotyp sichtbar werden. Eine Mutation kann auch einen Vorteil hinsichtlich der Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit bieten. Ist dies der Fall wird sich dieses Merkmal auf die Dauer durchsetzen = Prozess der Evolution. Allele: Die Gene, die bei homologen Chromosomen an identischen Genorten liegen, werden Allele genannt. Tragen beide Allele die gleiche Erbinformation, bezeichnet man dies als reinerbig oder homozygot. Sind sie nicht identisch, spricht man von mischerbig oder heterozygot. Zuchtwahl: Ein angewandtes Prinzip um gewünschte Eigenschaften auszuwählen und gezielt zu vermehren. Mendel: Formulierte Grundsätze zur Vererbung. Das Gen was sich durchsetzt wird dominant genannt. Das andere was nicht in Erscheinung tritt rezessiv. Die Grundgesetze sind: die Uniformitätsregel, die Aufspaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel. An die Stelle der menschlichen Zuchtwahl setzte Darwin einen impersonalen Selektionsmechanismus. Die Umgebung wählt nicht Organismen aus, sondern die Kopplung aus Organisationsstrukturen und Umgebungstrukturen erhöht entweder die Reproduktionswahrscheinlichkeit der Organismen oder senkt diese. 4 Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 Natürliche Auslese ( Natürliche Selektion): Ist im Gegensatz zur willentlichen Auslese langsamer und nicht auf Erzielung eines oder mehrer gewünschter Merkmale gerichtet, sondern auf die optimale Anpassung an die Umwelt. (Prozess der Evolution) Also die Entwicklung und Diversifizierung der verschiedenen Lebewesen auf der Erde. Evolution ist , so verstanden keine auf ein endgültiges Ziel hin ausgerichtete Entwicklung. 1.4 Biologie, Genetik und Verhalten Ethologie: Verhaltensforschung bei Tieren. Fragen : inwieweit ist Verhalten angeboren oder erlernt? Anmerkung zur Vererbung und genetisch determiniert: Alles, was genetisch determiniert ist, ist auch vererbt, aber nicht alles was vererbt ist, ist auch genetisch determiniert. Zum Beispiel werden manche Verhaltensweisen vererbt , für welche aber keine Gene existieren. Sensible Phasen: Phasen in der Entwicklung in denen Dinge relativ einfach erlernt werden, deren Erlernen zu einem späterem Zeitpunkt nicht mehr oder nur noch schwer möglich ist. Der soziobiologische Ansatz: versucht, evolutionstheoretische Prinzipien auf soziales Verhalten zu übertragen. Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Ziel eines jeden Individuums die Replikation seiner Gene ist. Soziales Verhalten wird dann dadurch erklärt, dass innerhalb einer verwandten (d.h. genetisch ähnlichen) Gruppe höhere Replikationschancen entstehen, auch wenn sich das einzelne Indiviuum nicht fortpflanzt. Gegenwärtig wird kaum mehr von Soziobiologie gesprochen, vermutlich wegen des implizierten Reduktionismus, menschliches Sozialverhalten rein biologisch erklären zu wollen. Die Fragestellungen, Methoden und Ansätze der der Soziobiologie finden sich in mehr oder weniger modifizierter Form in der Evolutionären Psychologie wieder. 5 Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 Glossar: dynamisches Gleichgewicht, Fließgleichgewicht (nach L. Bertalanffy), Gleichgewichtszustand in offenen Systemen, wobei ein ständiger Strom von ausgetauschter Masse und Energie stattfindet. Das Ökosystem ist z. B. ein solches offenes System, in dem der Energiezufluß von der Sonne (Energieflußdiagramm) Stoffkreisläufe (z. B. Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf) in Gang hält. Im dynamischen Gleichgewicht sind die am Stoffwechsel beteiligten Verbindungen in einem quasistationären Zustand (steady state), also in der gleichen Konzentration vorhanden ( vgl. Infobox ). Entropie, Leben, Massenwirkungsgesetz. Quelle: Lexikon der Biologie, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 1998- (Das Werk wird im Mai 2004 abgeschlossen sein. Bisher erschienen: Aa-Nau.) Gradient engl.: gradient Etym.: latein. gradi = schreiten Verlauf der Änderung einer Kenngröße (z.B. Konzentration, Druck, Temperatur, Dichte, Ladung) zwischen räumlich oder zeitlich definierten Punkten; z.B. das Sauerstoffgefälle im Körper (z.B. alveolokapillär als Diffusions-G. für O2- u. CO2-Austausch) oder das Ruhemembranpotential (als elektrochemischer G. der Zellmembran [zwischen innen u. außen]). Verwandte Themen Filtrationsdruck; Grenzflächen; Ruhe(membran)potential; Sauerstoffgefälle Roche Lexikon Medizin, 4.Auflage; © Urban & Fischer Verlag, München 1984/1987/1993/1999 Systemtheorie Systemtheorie w [von griech. systema = Zusammenstellung, Gesamtheit, theoria = Zuschauen, Untersuchung], E system theory, eine Gruppe sehr allgemeiner und mathematisierter Theorien, die versuchen, formale Übereinstimmungen von Struktur und Verhaltensweisen unterschiedlich komplexer konkreter Systeme zu beschreiben (Systemanalyse) und daraus generelle Systemgesetze mit interdisziplinärem Anspruch auf Allgemeingültigkeit abzuleiten. Die Systemtheorie beruht auf den Arbeiten von N. Wiener zur Beschreibung linearer und nichtlinearer Systeme. Zusammen mit der Informationstheorie kann sie als Teilgebiet der Kybernetik angesehen werden. Die wichtigsten Resultate der Systemtheorie bestehen in der Charakterisierung linearer, zeitinvarianter Systeme sowie in der Bereitstellung und mathematischen Begründung von praktischen Methoden zur Identifikation und Replikation unbekannter Systeme (sogenannter black-boxes; Black-boxVerfahren) durch Messung ihres Input-Output-Verhaltens. Ein System ist mathematisch gesehen ein Operator oder eine Abbildung, die jeweils eine zeitliche Eingangsfunktion mit einer zeitlichen Ausgangsfunktion verknüpft. Ein lineares System beantwortet die Summe zweier Eingangsfunktionen mit der Summe der beiden zugehörigen Ausgangsfunktionen. Ein zeitinvariantes System beantwortet eine zeitlich verzögerte Eingangsfunktion mit der entsprechenden, ebenso verzögerten Ausgangsfunktion. Lineare, zeitinvariante Systeme lassen sich durch ihre Impulsantwort oder deren Fouriertransformierte, die Übertragungsfunktion, charakterisieren. Lit.: Lüke, H.D.: Signalübertragung, Berlin, 1995. Morko, H.: Systemtheorie, Berlin, 1995. Quelle: Lexikon der Neurowissenschaft, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 2000/01 Systemtheorie Systemtheorie, allgemeine, begründet vom Biologen Ludwig von Bertalanffy, der in den 50er Jahren lebende Organismen als Systeme der Selbststeuerung beschrieben hat. In der Psychologie gelten darüber hinaus die Gestaltpsychologie und die Feldtheorie von Kurt Lewin als Vorläufer systemischen Denkens. Systeme sind von der Umwelt abgrenzbare, strukturierte Ganzheiten, deren Elemente in Wechselwirkungen miteinander stehen. Systemtheorien untersuchen den Aufbau von Systemen, ihre Dynamik und ihr Verhalten im Zeitablauf, wobei 6 Biologische Grundlagen der Psychologie Modul 3 zunehmend dem Konzept der Selbstorganisation eine zentrale Rolle zukommt. Es werden verschiedene Systemebenen unterschieden, die ihrerseits in Wechselwirkung miteinander stehen (z.B. Zellsystem, psychisches System, Familiensystem, Rechtssystem). Je nach Fragestellung und Analyseebene wurden in verschiedenen Wissenschaften unterschiedliche Systemtheorien mit je spezifischen Begrifflichkeiten und Modellannahmen entwickelt. In der Psychologie spielt systemisches Denken vor allem auf den Gebieten der Familienpsychologie und -therapie (Familie, Psychotherapie, Systemische Therapie), der Arbeits- und Organisationspsychologie und der Ökologischen Psychologie (Umweltpsychologie) eine wichtige Rolle. Auf gesellschaftlicher Ebene ist insbesondere die Systemtheorie von Niklas Luhmann von Bedeutung. Verwandte Denkrichtungen sind der Radikale Konstruktivismus, die Kybernetik und die Chaostheorie. Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Quelle: Lexikon der Psychologie, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 2000-2002. Kybernetik Kybernetik, von Norbert Wiener im Jahre 1948 als interdisziplinäre Wissenschaft dynamischer Systeme begründet. Kybernetische Systeme basieren auf mindestens einem rückgekoppelten Regelkreis, der die Funktion hat, einen Gleichgewichtszustand aufrechtzuerhalten. Störungen von außen werden als "Informationen" an bestimmte Systemelemente weitergegeben und setzen den Regelungsmechanismus in Gang. Die Kybernetik dient zum einen der Konstruktion technischer Systeme (z.B. der Temperaturregelung einer Heizungsanlage); zum anderen dienen kybernetische Modelle in Biologie und Physiologie sowie in der kognitiven Psychologie zur Beschreibung und Erklärung komplexer organischer und kognitiver Prozesse. Kybernetisches Denken spielt auch im Radikalen Konstruktivismus eine wichtige Rolle, vor allem durch die Arbeiten von Heinz von Foerster, einem Mitbegründer der Kybernetik, der sich u.a. mit dem Problem der Selbstorganisation kybernetischer Systeme befaßt hat. Foerster, H. von (1985). Sicht und Einsicht. Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie. Braunschweig: Vieweg. Quelle: Lexikon der Psychologie, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 2000-2002. Kybernetik engl.: cybernetics; Etym.: gr. kybernes = Steuermann (N. WIENER 1948) Wissenschaft von abstrakten, hochkomplexen Systemen, die innerhalb eines Stabilitätsbereichs mit Hilfe von Rückkopplung einem Gleichgewichtszustand zustreben. Sie versucht, die Funktion der Systeme auf allgemeine Eigenschaften wie Regelung, Selbstorganisation u. -reproduktion, Informationsverarbeitung u. -speicherung etc. zurückzuführen, d.h. diejenigen Prinzipien aufzufinden, die der Funktion automatischer Maschinen u. des menschl. Gehirns (Biokybernetik) gemeinsam sind. Verwandte Themen Biokybernetik Roche Lexikon Medizin, 4.Auflage; © Urban & Fischer Verlag, München 1984/1987/1993/1999 Quelle: Roche: Lexikon der Medizin. 4., neubearbeitete und erweiterte Auflage. München: Urban & Fischer 1998. 7