Dora Rappard - Die Mutter von St. Chrischona

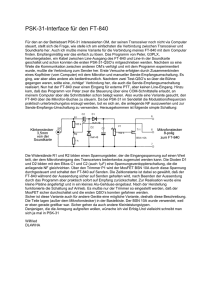

Werbung