Original Downloaden

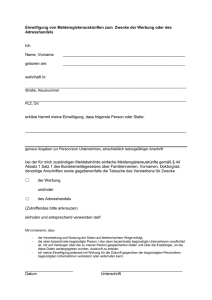

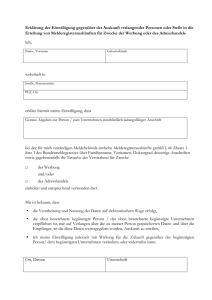

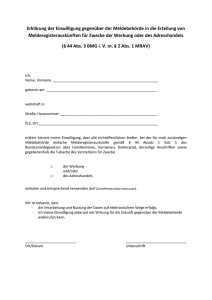

Werbung