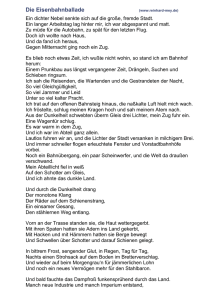

Sie hatte sich die Charaktere und Verhaltensweisen der

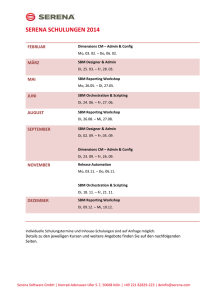

Werbung