Stoffverteilungsplan - Schulbuchzentrum Online

Werbung

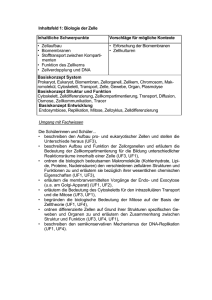

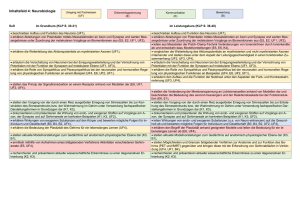

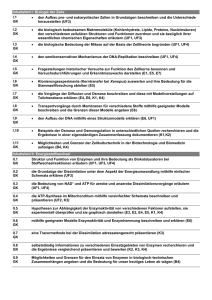

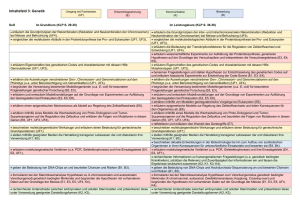

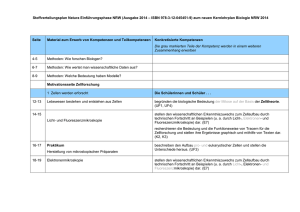

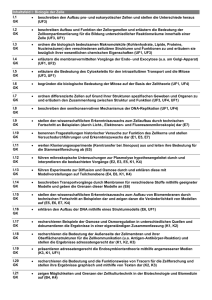

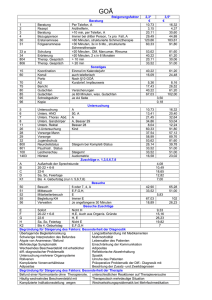

Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Stoffverteilungsplan für die zweite Progressionsstufe (Klassen 7-8), Erlebnis Naturwissenschaften 2 Klasse: Kernlehrplan Gesamtschulen Nordrhein-Westfalen 2011 Nordrhein-Westfalen: Gesamtschule/Sekundarschule Fach: Naturwissenschaften SB – Erlebnis Naturwissenschaften ISBN 978-3-507-77911-2 LÖ – Tipps/Lösungen ISBN 978-3-507-77912-9 MB – Materialienband Teil 1 ISBN 978-3-507-77913-6 MB – Materialienband Teil 2 ISBN 978-3-507-77904-4 Fachlehrerin/Fachlehrer: Klassen: 7-8 Kompetenzübersicht Umgang mit Fachwissen UF1 Fakten wiedergeben und erläutern UF2 Konzepte unterscheiden und auswählen UF3 Sachverhalte ordnen und strukturieren UF4 Wissen vernetzen Erkenntnisgewinnung E1 Fragestellungen erkennen E2 bewusst wahrnehmen (beobachten) E3 Hypothesen entwickeln E4 Untersuchungen und Experimente planen E5 Untersuchungen und Experimente durchführen E6 Untersuchungen und Experimente auswerten E7 Modelle auswählen und Modellgrenzen angeben E8 Modelle anwenden E9 Arbeits- und Denkweisen reflektieren Kommunikation K1 Texte lesen und erstellen K2 Informationen identifizieren K3 Untersuchungen dokumentieren K4 Daten aufzeichnen und darstellen K5 Recherchieren K6 Informationen umsetzen K7 Beschreiben, präsentieren, begründen K8 Zuhören, hinterfragen K9 Kooperieren und im Team arbeiten Bewerten B1 Bewertungen an Kriterien orientieren B2 Argumentieren und Position beziehen B3 Werte und Normen berücksichtigen Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Differenzierung Förderseite: Aufgabe, Textabschnitt oder Seite mit niedrigem Anforderungsniveau Forderseite: Aufgabe, Textabschnitt oder Seite mit erhöhtem Anforderungsniveau gestufte Hilfen oder Erläuterung auf www.erlebnis-digital.de Arbeitsblatt-Vorlage auf www.erlebnis-digital.de Diff. AB Differenziertes Arbeitsblatt im Materialienband Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… K6: -Gefahrstoffsymbole und Gefahrstoffhinweise adressatengerecht erläutern und Verhaltensweisen im Umgang mit entsprechenden Stoffen beschreiben. K3: Experimente in einer Weise protokollieren, die eine nachträgliche Reproduktion der Ergebnisse ermöglicht. K9, K8: - bei der Planung und Durchführung von Experimenten in einer Gruppe Ziele und Arbeitsprozesse sinnvoll miteinander abstimmen. vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch Seiten E4, E5, B3 Methode: Sicherheitsregeln im Fachraum 10-11 Methode: Sicheres Experimentieren 12-13 K1, K5 K2 Methode: Informationen suchen Praktikum: Führerschein für den Gasbrenner 15 Methode: Versuchsprotokoll 16 Methode: Gruppenund Partnerarbeit beim Experimentieren 17 Methode: Mit Basiskonzepten Wissen verknüpfen 18-19 Entwicklung der Basiskonzepte: – K3, K9 UF4 Vorlage: Arbeiten im Fachraum Vorlage: Feuerlöscher und Brandklassen Vorlage: Sicherheitszeichen Vorlage: Die neuen GHS-Piktogramme Vorlage: Sicheres Experimentieren Vorlage: Entsorgung von Chemikalienresten 14 E4, E5, B3 K4 Differenzierung7Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) Praktikum: Führerschein für den Gasbrenner Erläuterung zu Text: Untersuchung der Brennerflamme a) Erläuterung zu Text: Untersuchung der Brennerflamme b) Vorlage: Versuchsprotokoll Kriterien zur Beurteilung eines Versuchsprotokolls Vorlage: Arbeits- und Zeitplanung für die Teamarbeit Aktueller Stand der Teamarbeit Vorlage: Rückblick und Ausblick auf die Teamarbeit Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Inhaltsfeld: Die Erlebnis Naturwissenschaften 2 Veränderung von Stoffen (6) Kapitel: Energieumsätze bei chemischen Reaktionen Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - die Bedeutung der Aktivierungsenergie zum Auslösen einer chemischen Reaktion erläutern. - ein einfaches Atommodell (Dalton) beschreiben und zur Veranschaulichung nutzen. - an Beispielen die Bedeutung des Gesetzes von der Erhaltung der Masse durch die konstante Atomanzahl erklären. - an einfachen Beispielen die Gesetzmäßigkeit der konstanten Atomanzahlverhältnisse erläutern. UF1, E1: - die Bedingungen für einen Verbrennungsvorgang beschreiben und auf dieser Basis Brandschutzmaßnahmen erläutern. UF3: - Reinstoffe aufgrund ihrer Zusammensetzung in Elemente und Verbindungen einteilen und Beispiele dafür nennen. E2, E6: - Glut- oder Flammenerscheinungen nach vorgegebenen Kriterien beobachten und beschreiben, als Oxidationsreaktionen interpretieren und mögliche Edukte und Produkte benennen. E4, E5: - Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid experimentell nachweisen und die Nachweisreaktion beschreiben. E9, UF4: - alltägliche und historische vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch Seiten E1, E3 Kapiteleinstieg: Energieumsätze bei chemischen Reaktionen 20-21 Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) UF1, E5, E6 Voraussetzungen für Verbrennungen UF3 UF1, K2 UF1, B1, B3 UF1, K2 UF1, E3, K7 E3, K2 K2, K5 Stoffe verbrennen, neue Stoffe entstehen Pinnwand: Verbrennungen bringen Energie Gewünschte Verbrennungen unerwünschte Folgen Brandursachen Löschen von Bränden Pinnwand: Löschmethoden Methode: Interview Experten wissen mehr UF2, UF3 22-23 24-25 26 27 28 29 30 B1, B3 Diff. AB: Verbrennungen bringen Energie Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Es brennt! Was tun? Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Brandklassen und Löschmittel Hilfe zu Aufgabe 3 Vorlage: Tipps für Interviews 31 32-33 Verhalten im Brandfall Lernen im Team: Brandschutz Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 5 Hilfe zu Aufgabe 6 Diff. AB: Voraussetzungen für Verbrennungen Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Verbrennungsprodukte Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 4 Brandschutz K2, B1, B3 Umfang: ca. 30 Unterrichtsstunden 34 35 Förderseite Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Verhalten bei Feuer Vorlage: Arbeits – und Zeitplanung für die Teamarbeit Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Vorstellungen zur Verbrennung von Stoffen mit chemischen Erklärungen vergleichen. E6, E3: - auf der Basis von Versuchsergebnissen unedle und edle Metalle anordnen und diese Anordnung zur Vorhersage von Redoxreaktionen nutzen. K2: - aufgrund eines Energiediagramms eine chemische Reaktion begründet als exotherme oder endotherme Reaktion einordnen. K7: - Verfahren des Feuerlöschens mit Modellversuchen demonstrieren. K8: Beiträgen anderer bei Diskussionen über chemische Ideen und Sachverhalte konzentriert zuhören und bei eigenen Beiträgen sachlich Bezug auf deren Aussagen nehmen. B1, B3: - die Brennbarkeit von Stoffen bewerten und Sicherheitsregeln im Umgang mit brennbaren Stoffen und offenem Feuer begründen. B2: - fossile und regenerative Brennstoffe unterscheiden und deren Nutzung unter den Aspekten Ökologie und Nachhaltigkeit beurteilen. UF1-3, E3, E4, E8 E2, E4, E5, E6, UF3 E4, E5, E6 Metalle können brennen 36-37 Der Sauerstoff 38 Der Schwefel 39 Der Kohlenstoff 40 E4, E5, E6 UF3, E2, E6, E8 E4, E5, E6 UF2 UF1, K2 Oxide des Kohlenstoffs 41 Der Stickstoff 42 Stoffe und ihre Oxide 43 Edel oder nicht? 44 Pinnwand: Heiß und heftig! 45 UF1-3 Elemente und Verbindungen K2, B1 UF1, E8, E9 UF1, E8, E9 Streifzug: Lässt sich Blei in Gold umwandeln? DALTONs Atommodell DALTONs Atommodell und die 46-47 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Vorlage: Aktueller Stand der Teamarbeit Vorlage: Rückblick und Ausblick auf die Teamarbeit Diff. AB: Chemische Reaktion – ja oder nein? Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 5 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 6 Erläuterung zu Abbildung 3 Diff. AB: Modifikationen der Kohlenstoffs Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zu Abbildung 3 Diff. AB: Der Kohlenstoff und seine Oxide Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Der Stickstoff Förderseite Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Edel oder nicht? Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Gemische, Elemente und Verbindungen 47 48 49 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: DALTONs Atommodell Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Anordnung der Atome UF1, E3, E8 Die Masse bleibt erhalten UF1, K2 E4, E5, E8 E4, E5, E8 UF1-3, E7 E9, K1 UF3, K2 UF1, K2, E8 Elementsymbole Einfache Reaktionsgleichung en Methode: Chemische Reaktionen darstellen Element Verbindung Reaktionen im Atommodell Streifzug: Ein Versuch, die Verbrennung zu erklären Methode: Das Sachbuch hilft weiter Reaktionen und Energie 50 51 52 Förderseite 54-55 56 Forderseite Hilfe zu Aufgabe 57 58-59 UF3, UF4 UF1 Energie abgeben - Energie aufnehmen Auf einen Blick Zeig, was du kannst Diff. AB: Das Atommodell von DALTON: Experiment und Modellvorstellung Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Die Masse bleibt erhalten Diff. AB: Elementsymbole Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Reaktionsgleichungen aufstellen 53 E7 Erlebnis Naturwissenschaften 2 60 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Modellversuch zur Aktivierungsenergie Diff. AB: Endotherm und exotherm? Förderseite 62 63 Lösungen: Zeig, was du kannst: Energieumsätze bei chemischen Reaktionen Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Inhaltsfeld: Die Veränderung von Stoffen (6) Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - den Weg der Metallgewinnung vom Erz zum Roheisen und Stahl beschreiben. - wichtige Gebrauchsmetalle und Legierungen benennen, deren typische Eigenschaften beschreiben und Metalle von Nichtmetallen unterscheiden. UF3: - chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff aufgenommen wird, als Oxidation und chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff abgegeben wird, als Reduktion einordnen. - chemische Reaktionen, bei denen es zu einer Sauerstoffübertragung kommt, als Redoxreaktion einordnen. UF4: - Korrosion als Oxidation von Metallen erklären und einfache Maßnahmen zum Korrosionsschutz erläutern. E8: - für eine Redoxreaktion ein Reaktionsschema als Wortgleichung formulieren und dabei die Oxidationsund Reduktionsvorgänge kennzeichnen. E3,E8: - bei Oxidationsreaktionen Massenänderungen von Kapitel: Vom vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Vom Erz zum Metall Ötzi - ein Steinzeitmensch? Streifzug: Metalle und Metallzeitalter K1, UF4 E9, K1, UF4 UF3, UF4 UF3, K3 UF2, E7, E8 UF1, UF4, K1 UF4, K5 Erz zum Metall Seiten Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) Hilfe zu Aufgabe 1 66 67 68-69 Praktikum: Metalle als Reduktionsmittel 70 Redoxreaktion 71 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB. Redoxreaktionen Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Förderseite Hilfe zu Aufgabe 1 72 Hilfe zu Aufgabe 3 73 UF1, K1, K2 Eisen aus dem Hochofen UF1, K1, K2 UF1, K1, K2 UF1, K2 Aus Roheisen wird Stahl Stahl ist nicht nur Eisen Bronze, Messing und Neusilber Umfang: ca. 20 Unterrichtsstunden 64-65 Metalle aus Oxiden gewinnen Streifzug: Kupfergewinnung früher und heute Pinnwand: Anwendung von Kupfer Erlebnis Naturwissenschaften 2 74-75 76 77 78 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 4 Erläuterung zu Abbildung 5 Diff. AB: Der Hochofen Diff. AB: Im Hochofen Erläuterung zu Abbildung 2 Diff. AB: Stahlherstellung Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Legierungen Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Reaktionspartnern vorhersagen und mit der Umgruppierung von Atomen erklären. E 4: Versuche zur Reduktion von ausgewählten Metalloxiden selbstständig planen und dafür sinnvolle Reduktionsmittel benennen. E 5: unterschiedliche Versuchsbedingungen schaffen, um die Ursachen des Rostens zu ermitteln. E9: - anschaulich darstellen, warum Metalle Zeitaltern ihren Namen gegeben, den technischen Fortschritt beeinflusst sowie neue Berufe geschaffen haben. K5, K1, K7: - Recherchen zu naturwissenschaftlich-technischen Verfahrensweisen (z. B. zu Möglichkeiten der Nutzung und Gewinnung von Metallen und ihren Legierungen) in verschiedenen Quellen durchführen und Ergebnisse folgerichtig unter Verwendung relevanter Fachbegriffe darstellen. B3: - die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung und Energieeinsparung darstellen und auf dieser Basis das eigene Konsum- und Entsorgungsverhalten beurteilen. Entwicklung der Basiskonzepte: Die Veränderung von Stoffen UF1, E7, E8 UF1, K1, K2 UF1, K1, K2 UF4, E5 UF4 UF4 K1, K2, E5 K1, B3 E5, E6 E3, E6 K1, B3 UF3, UF4 UF1 Reine Metalle und Legierungen Pinnwand: Stahllegierungen Streifzug: Thermitschweißen Korrosion und Korrosionsschutz Praktikum: Ein besonderes Korrosionsschutzver fahren Streifzug: Rostschutz beim Auto Ein wichtiges Leichtmetall Streifzug: Metallabfälle sind Rohstoffe Energie bei chemischen Reaktionen Edelmetalle - nicht nur für Schmuck Pinnwand: Ausbildungsberufe "Metall" Auf einen Blick Zeig, was du kannst 79 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Forderseite 80 Hilfe zu Aufgabe 2 81 82 Hilfe zu Aufgabe 3 83 83 84 Hilfe zu Versuch 4 Diff. AB: Aluminium Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Edelmetalle Hilfe zu Aufgabe 9 85 86 87 88-89 90 Lösungen: Zeig, was du kannst: Vom Erz zum Metall 91 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Struktur der Materie Element, Verbindung, einfaches Atommodell, edle und unedle Metalle, Legierungen Energie Chemische Energie, Aktivierungsenergie, Energiebilanzen, endotherme und exotherme Redoxreaktionen Chemische Reaktion Oxidation, Reduktion, Redoxreaktion, Gesetzt der Erhaltung der Masse, Umgruppierung von Teilchen Inhaltsfeld: Ökosysteme und Ressourcen Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - die wichtigsten Bestandteile und die prozentuale Zusammensetzung des Gasgemisches Luft benennen. - Ursachen und Vorgänge der Entstehung von Luftschadstoffen und deren Wirkungen erläutern. - Treibhausgase benennen und den Treibhauseffekt mit der Wechselwirkung von Strahlung mit der Atmosphäre erklären. - die Strukturen und Bestandteile von Ökosystemen nennen und deren Zusammenwirken an Beispielen beschreiben. UF2: - Wasser als Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff Kapitel: Ökosysteme vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Ökosysteme und Ressourcen Nicht alle Lebensräume sind gleich UF3, K5, K7, B2 und Ressourcen Seiten Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) 94-95 96-97 K5, K7 Ohne Pflanzen kein Leben 98-99 E3-E6 Wasser- und Stofftransport in Pflanzen Umfang: ca. 75 Unterrichtsstunden 100-102 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Bestandteile eines Ökosystems Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Pflanzen - Grundlage des Lebens Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu versuch 3 Hilfe zu Versuch 5 Hilfe zu Versuch 6 Diff. AB: Stoffaufnahme durch die Wurzel Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 beschreiben und die Synthese und Analyse von Wasser als umkehrbare Reaktionen darstellen. UF3: - die besondere Bedeutung von Wasser mit dessen Eigenschaften (Anomalie des Wassers, Lösungsverhalten) erklären. - ökologische Nischen im Hinblick auf die Angepasstheit von Lebewesen an ihren Lebensraum beschreiben. UF1, UF3: - abiotische Faktoren nennen und ihre Bedeutung für ein Ökosystem erläutern. UF4, E1: - das Prinzip der Fotosynthese als Prozess der Umwandlung von Lichtenergie in chemisch gebundene Energie erläutern und der Zellatmung gegenüberstellen. UF4: - den Energiefluss in einem Nahrungsnetz eines Ökosystems darstellen. E9: - Vermutungen beschreiben, die historischen Versuchen zur Fotosynthese zugrunde lagen, sowie damalige Vorstellungen mit heutigen Vorstellungen vergleichen. E4, E5: - Wasser und die bei der Zersetzung von Wasser entstehenden Gase experimentell nachweisen und die Nachweisreaktionen beschreiben. - ein Verfahren zur Bestimmung des Sauerstoffgehalts der Luft erläutern. E9, E5, E3: - Vorstellungen beschreiben, die historischen Versuchen zur Fotosynthese zugrunde lagen, und diese mit dem heutigen Wissen bewerten. E7: - bei der grafischen Darstellung UF1, UF3 Uf2, E4-E6 UF3, K5 Wasser- und Stofftransport in Pflanzen Aufbau und Speicherung von organischen Stoffen Pinnwand: "Fleischfressende" Pflanzen Förderseite 103 104-106 Hilfe zu Versuch 1 Diff. AB: Bau und Aufgaben eines Laubblattes Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Versuch 4 Diff. AB. Nahrungsbeziehungen und Stoffkreisläufe Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Alle Lebewesen benötigen Energie 107 K4, K5, E5-E6 Nahrungsbeziehung en und Stoffkreisläufe 108-109 UF1, UF4, K5, UF3, E7, E8 Alle Lebewesen benötigen Energie 110-11 Stoffkreisläufe und Energiefluss 112-113 Förderseite K1, K2, K5 Der Wald - ein Ökosystem 114-115 E4-E6, K9 Lernen im Team: Walduntersuchunge n K6 UF1, K7 Rotbuche und Waldkiefer – zwei typische Waldbäume Wie ein Baum Erlebnis Naturwissenschaften 2 116-117 118 119 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Stockwerkbau des Waldes Vorlage: Arbeits- und Zeitplanung für die Teamarbeit Vorlage: Aktueller Stand der Teamarbeit Vorlage: Rückblick und Ausblick auf die Teamarbeit Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Die Rotbuche - ein Laubbaum Diff. AB: Wichtige Merkmale der Waldkiefer Hilfe zu Aufgabe 1 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 einer Räuber-Beute-Beziehung zwischen der vereinfachten Modellvorstellung und der komplexen Wirklichkeit unterscheiden. E8: das verstärkte Auftreten heutiger Neophyten und Neozoen auf ökologische Veränderungen zurückführen und Folgen für Ökosysteme aufzeigen. E9: - an Beispielen (u. a. dem Treibhauseffekt) erläutern, warum wissenschaftliche Modelle auch umstritten sein können. K3: bei Untersuchungen (u. a. von Wasser und Luft) Fragestellungen, Vorgehensweisen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen nachvollziehbar dokumentieren. K2, K4: - Werte zu Belastungen der Luft und des Wassers mit Schadstoffen aus Tabellen herauslesen und in Diagrammen darstellen. K2: - aus Tabellen oder Diagrammen Gehaltsangaben (in g/l oder g/cm³ bzw. in Prozent) entnehmen und interpretieren. K2, K5: - zuverlässigen Quellen im Internet aktuelle Messungen zu Umweltdaten entnehmen. K4, K6, E8: - die Energieentwertung zwischen Trophieebenen der Nahrungspyramide mit einem angemessenen Schema darstellen und daran Auswirkungen eines hohen Fleischkonsums aufzeigen. K7, E8: - schematische Darstellungen eines Stoffkreislaufes verwenden, um wächst UF3 E5-E6 E4-E6, K5 K1, K5, K6 Pinnwand: Waldbäume 120-121 Regenwürmer - im Boden zuhause 122-123 Leben am Waldboden 124-125 Vielfältig Beziehungen im Wald 126-127 B2, B3, K1 E2, K1, K2 B1, B2, K8 Leistungen des Waldes 128-129 Der Wald ist in Gefahr 130-132 Methode: Rollenspiel 134-137 E3-E6, K7 UF3, K7 UF1, K5, K7 B2, K2, K5 Einzeller - winzige Seebewohner Pinnwand: Leben im Wassertropfen Nahrungsbeziehung en im See Wenn der Mensch eingreift Erläuterung zu Abbildung 1 Diff. AB: Haben Tropenbäume Jahresringe? Hilfe zu Aufgabe 6 Diff. AB: Der Regenwurm - ein Bodentier Hilfe zu Versuch 4 Erläuterung zu Abbildung 1 Diff. AB: Leben im Waldboden Diff. AB: Nahrungsbeziehungen in Wald Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Versuch 3 Hilfe zu Aufgabe 7 Diff. AB: Der Wald wirkt sich auf das Klima aus Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Gefahren für den Wald 133 E3-E6, K5, K6 Wir untersuchen einen See Erlebnis Naturwissenschaften 2 138-139 Hilfe zu Aufgabe 1 140-141 142-143 144-145 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 7 Hilfe zu Aufgabe 8 Diff. AB: Wasservögel sind den Pflanzenzonen angepasst Hilfe zu Versuch 1 Diff. AB: Amöben und Pantoffeltierchen Diff. Ab: Nahrungsbeziehungen im See Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Wenn der Mensch eingreift Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 die Wechselwirkungen zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten sowie deren Bedeutung für ein Ökosystem zu veranschaulichen. B2, B3: -Gefährdungen von Luft und Wasser durch Schadstoffe anhand von Grenzwerten beurteilen und daraus begründet Handlungsbedarf ableiten. B3: - die gesellschaftliche Bedeutung des Umgangs mit Trinkwasser auf lokaler Ebene und weltweit vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit bewerten. B2, K8: - Informationen zur Klimaveränderung hinsichtlich der Informationsquellen einordnen, deren Positionen darstellen und einen eigenen Standpunkt dazu vertreten. Entwicklung der Basiskonzepte: Ökosysteme und Ressourcen UF1, K2, K7 UF3, K1, K5 UF4, E5 System Produzenten, Konsumenten, Destruenten, Nahrungsnetze, RäuberBeuteBeziehung, Stoffkreislauf, Biosphäre 146-147 Wasser - eine bedeutende Flüssigkeit 148-149 Wasser verhält sich nicht normal 150 Hilfe zu Aufgabe Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 5 Förderseite Hilfe zu Aufgabe 6 E5, K4, K5 Wasser als Lösungsmittel 151 E4, E5, K4, K5 Trinkwasser kostbar und teuer 152-153 K5, B2, B3 Abwasser Struktur und Funktion Einzeller, mehrzellige Lebewesen Entwicklung Veränderungen im Ökosystem, ökologische Nische, Nachhaltigkeit, Treibhauseffekt Der Wasserkreislauf der Natur K1, K5, B3 E5, E6, K4 UF1, K1, K2 E4, E5 UF1, K2, K3, Trinkwassergewinnu ng Praktikum: Bestimmung des Sauerstoffgehaltes von Gewässern Bestandteile der Luft Bestimmung des Sauerstoffgehalts von Luft Belastung der Luft 154-155 156 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Hilfe zu Versuch 3 Diff. AB: Temperaturschwankungen Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Versuch 6 Diff. AB: Wasser - ein wichtiges Lösungsmittel Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe Zu Versuch 5 Diff. AB: Trinkwasser - kostbar und teuer Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Ursachen von Gewässerverschmutzung Diff. AB: Trinkwasser – Gewinnung und Schutz Diff. AB. Die Bestandteile der Luft 157 158 159 160-161 Hilfe zu Aufgabe 6 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Struktur der Materie Luftzusammensetzung Energie Nahrungspyramide, Wasserkreislauf, Wasseraufbereitung Chemische Reaktion Nachweise von Wasser, Sauerstoff und Wasserstoff, Analyse und Synthese von Wasser K4, B2, B3 UF2, E4, E5 UF2, E4, E5 UF1, K2, K7, B2 UF1, K2, K7, B2 UF1, K2, K7, B2 UF1, K2, K4, K5 K2, K5 B1-3 und des Wassers Aus Wasser entstehen zwei Gase Wasserstoff verbrennt zu Wasser Lebensräume in Gefahr Kohlenstoff und Sauerstoff im globalen Kreislauf Die Erdatmosphäre und das Leben auf der Erde Das Klima verändert sich weltweit Einwanderer - aus dem Süden in den Norden Methode: Streitgespräch in einer Expertenrunde Hilfe zu Aufgabe 11 Diff. AB: Wasser – Symbole und chemische Formel Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Lebensräume in Gefahr Forderseite 162 163 164-165 166-167 Forderseite Hilfe zu Aufgabe 1 168-169 170-171 172 Uf1, K2, K5 B1-3 UF3-4 UF1 Globale Umweltprobleme Nachhaltigkeit Methode: Auf Nachhaltigkeit achten Auf einen Blick Zeig, was du kannst Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Treibhauseffekt Diff. AB: Bienenfresser - ein Neubürger in Deutschland 173 K2, K5 Belastung der Atmosphäre Erlebnis Naturwissenschaften 2 174-175 176-178 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Belastungen der Luft durch Smog Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Globale Umweltprobleme 179 180 181 Lösungen: Zeig, was du kannst: Ökosysteme und Ressourcen Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Inhaltsfeld: Entwicklung der Erde und des Lebens (8) Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1, UF3, E6: - den prinzipiellen Aufbau und die Funktion von Kameras und Teleskopen erläutern. UF2: - Strahlengänge bei Abbildungen mit Linsen und Spiegeln und bei einfachen Linsenkombinationen (Auge, Brille, Fernrohr) beschreiben und zwischen reellen und virtuellen Bildern unterscheiden. UF3: - an Beispielen qualitativ erläutern, wie Licht an Grenzflächen durchsichtiger Medien gebrochen bzw. totalreflektiert oder in Spektralfarben zerlegt wird. UF1: Eigenschaften von Lichtspektren vom Infraroten über den sichtbaren Bereich bis zum Ultravioletten beschreiben sowie additive und subtraktive Farbmischung an einfachen Beispielen erläutern. E4, E6: - relevante Variablen für Abbildungen mit Linsen identifizieren (Brennweite, Bild- und Gegenstandsweite sowie Bild- und Gegenstandsgröße) und Auswirkungen einer systematischen Veränderung der Variablen beschreiben. E8: - die Entstehung eines Regenbogens mit der Farbzerlegung Kapitel: Licht vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Licht und Bild und Bild Seiten 184-185 K5 UF2, E2, E5, K1 UF2, K2 UF3, E5, E6, K4 186 Streifzug: Was ist Licht? 187 Licht fällt auf einen Hohlspiegel 188 Pinnwand: Hohlspiegelbilder 189 Brechung des Lichtes 190-191 UF3, K1-3 Totalreflexion 192 UF3, E2, K1 UF3, E2, E6 Pinnwand: Anwendung der Glasfasertechnik Zaubereien mit Wasser und Diff. AB: Mindmap zum Thema Licht Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Versuch 3 Erläuterung zur Abbildung 1 Erläuterung zum Text: Reflexion am ebenen Spiegel Erläuterung zum Begriff: Wellenlänge Erläuterung zur Abbildung 2 Forderseite ((nur Punkt, nicht Pfeil)) Diff. AB: Bilder am Hohlspiegel Forderseite Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Brechung des Lichts Diff. AB: Wahr oder falsch? Diff. AB: Einfache und doppelte Lichtbrechung Hilfe zu Aufgaben 4 Hilfe zu Aufgaben 5 Erläuterung zum Text: Die Glasfasertechnik Diff. AB: Von der Lichtbrechung zur Totalreflexion Diff. AB: Der Lichtweg 193 194-195 Umfang: ca. 25 Unterrichtsstunden Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) E2, E5, K1 Reflexion und Absorption Erlebnis Naturwissenschaften 2 Förderseite Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 an Wassertropfen erklären. K2, UF4: - schematische Darstellungen zu Aufbau und Funktion des Auges und optischer Instrumente interpretieren. K2, K1, K6: - Produktbeschreibungen und Gebrauchsanleitungen optischer Geräte die wesentlichen Informationen entnehmen. Entwicklung der Basiskonzepte: Siehe Kapitel „Entwicklung des Lebens“ Erlebnis Naturwissenschaften 2 Münzen UF2, UF3, E36, K3 UF2, UF3, E36, K3 UF2, UF3, E36, K3, K4 UF2, UF3, E36 Die Lupe ist eine Sammellinse Sammellinsen und ihre Bilder Pinnwand: Sammellinsen und Ihre Eigenschaften Zerstreuungslinsen und ihre Bilder Hilfe zu Versuchen 1 Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Versuch 3 Hilfe zu Versuch 4 Hilfe zu Versuch 3 196 197 198-199 200 UF2, UF4, E46, K1 Fernrohre 201 UF4, K1, K2 UF2, UF4, K1, K2 E5, K1, K2, K6-9 UF1, UF3, E2, E4-6, K1, K4 UF1, E8, K1, K5 UF1, UF3, K1, B3 UF1, UF3, K1 Streifzug: Das Auge ist kein Fotoapparat Linsen beheben Augenfehler Lernen im Team: Bau von optischen Geräten Zerlegung des weißen Lichtes in Farben Streifzug: Vier Fragen zum Regenbogen Pinnwand: Infrarot Ultraviolett Streifzug: Infrarot zeichnet Bilder und 202 203 207 208 209 Forderseite Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Versuch 2 Erläuterung zum Text: Das astronomische Fernrohr Diff. AB: Fernrohre Diff. AB: Auge und Fotoapparat Diff. AB: Sehschwächen werden mit Linsen korrigiert Vorlage: Arbeits- und Zeitplanung für die Teamarbeit Vorlage: Aktueller Stand der Teamarbeit Vorlage: Rückblick und Ausblick auf die Teamarbeit Hilfe zu Aufgaben 5 Diff. AB: Weißes Licht enthält Farben Diff. AB: Regenbogen 204-205 206 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Bildentstehung an Sammellinsen Hilfe zu Versuch 2 Diff. AB: Linsen können Licht sammeln und zerstreuen Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Erlebnis Naturwissenschaften 2 wärmt UF1, E2, E5, K2 UF1, E2, E5, K2 UF3, UF4 UF1 Inhaltsfeld: Entwicklung Farbsubtraktion 210 Farbaddition 211 Auf einen Blick Zeig, was du kannst 54 55 der Erde und des Lebens (8) Kapitel: Erde Lösungen: Zeig, was du kannst: Licht und Bild und Weltraum Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - Gravitation als Fernwirkungskraft zwischen Massen beschreiben und das Gravitationsfeld als Raum deuten, in dem Gravitationskräfte wirken. UF3, UF2: - wesentliche Eigenschaften der kosmischen Objekte Planeten, Kometen, Sterne, Galaxien und Schwarze Löcher erläutern. vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch Seiten E1, E3 Kapiteleinstieg: Erde und Weltraum 214-215 E7: - darstellen, wie Informationen über das Universum gewonnen werden können (u. a. Entfernungsmessungen mithilfe der Parallaxe bzw. der Rotverschiebung). E9: - die Bedeutung des Fernrohrs für die Entwicklung des Weltbildes und der Astronomie erläutern. B2, B3, E7, E9, K7 K2: - anhand bildlicher Darstellungen aktuelle Vorstellungen zur Entstehung des Universums erläutern. UF2, UF3, K1, K2, K5, K7 216-217 E5, E9, K2 UF2, UF3, K1, K2, K5, K7 Pinnwand: Verschiedene Weltbilder bedeutender Astronomen Methode: Umgang mit dem Fernrohr Blick in das Weltall Unser Sonnensystem Umfang: ca. 15 Unterrichtsstunden Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) B2, B3, E7, E9, K7 Geozentrisch oder heliozentrisch? Hilfe zu Versuch 2 Diff. AB: Farbsubtraktion Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Farbaddition Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Versuch 4 Hilfe zu Versuch 5 Diff. AB: Vergleich geozentrisches und heliozentrisches Weltbild Diff. AB: Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild Hilfe zu Aufgabe 2 218 219 220-221 222 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Versuch 3 Diff. AB: Unser Sonnensystem Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Unser Sonnensystem Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 K5, K7: - grundlegende Ergebnisse neuerer Forschung (u. a. die Entstehung von Elementen in Sternen) recherchieren und unter Verwendung geeigneter Medien adressatengerecht und verständlich darstellen. K7: - den Aufbau des Sonnensystems sowie geo- und heliozentrische Weltbilder mit geeigneten Medien oder Modellen demonstrieren und erklären. UF2, UF3, K1, K2, K5, K7 UF2, UF3, K1, K2, K5 UF1-3, K1, K5 UF2, UF3, K1 B2, B3, E7, E9: - in Grundzügen am Beispiel der historischen Auseinandersetzung um ein heliozentrisches Weltbild darstellen, warum gesellschaftliche Umbrüche auch in den Naturwissenschaften zu Umwälzungen führen können. Entwicklung der Basiskonzepte: Siehe Kapitel „Entwicklung des Lebens“ UF2, K1, K2, K5 UF2, UF3, E7, K1, K2 UF2, UF3, K1, K2 UF2, UF3, K1, K2 UF3, UF4 UF1 Inhaltsfeld Das Planetensystem Methode: Steckbriefe von Himmelskörpern erstellen Luna – der Mond der Erde Der nördliche und der südliche Sternenhimmel Streifzug: Himmelsbeobachtun g – leicht gemacht Die scheinbare Himmelskugel Streifzug: Spektroskopie Streifzug: Wie werden die Entfernungen von Sternen bestimmt? Streifzug: Entstehung und Aufbau des Weltalls Streifzug: Von der Supernova zum schwarzen Loch Auf einen Blick Zeig, was du kannst Entwicklung der Erde und des Lebens (8) Erlebnis Naturwissenschaften 2 Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Erläuterung zu Abbildung 2 Erläuterung zu Abbildung 3 223 224 226 Diff. AB: Luna – der Mond der Erde Diff. AB: Mondphasen Forderseite 227 Förderseite 225 228-229 230 Forderseite Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Wissenschaftler ohne akademische Ausbildung: JOSEPH FRAUNHOFER 231 232 233 234 235 Lösungen: Zeig, was du kannst: Erde und Weltraum Kapitel: Entwicklung des Lebens Umfang: ca. 30 Unterrichtsstunden Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UIF1: - die wesentlichen Gedanken der Darwin’schen Evolutionstheorie zusammenfassend darstellen. - die Artenvielfalt mit dem Basiskonzept der Entwicklung und den Konzepten der Variabilität und Angepasstheit erläutern. UF3: - die Artbildung als Ergebnis der Evolution auf Mutation und Selektion zurückführen. UF2, E9: - die Entstehung der Bipedie/des aufrechten Gangs des Menschen auf der Grundlage wissenschaftlicher Theorien erklären. E8, E5: - in vereinfachter Form ein Modell zur Entstehung von Grundbausteinen von Lebewesen in der Uratmosphäre erläutern (z. B. MillerExperiment). E1, E7: - den Zusammenhang zwischen der Angepasstheit von Lebewesen an einen Lebensraum und ihrem Fortpflanzungserfolg (Fitness) darstellen. E3, E4:- · Hypothesen zum Stammbaum der Wirbeltiere auf der Basis eines Vergleichs von Wirbeltierskeletten sowie von fossilen Funden erläutern. K1: - Wahrnehmungen und Beobachtungen sachlich und präzise in einem kurzen Text wiedergeben und dabei Alltagssprache und Fachsprache sowie grafische Verdeutlichungen vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Entwicklung des Lebens UF3–4; E1–3; K7 Fossilien – Zeugen der Vorzeit Seiten Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) 236-237 238-239 UF3; E1–3; K7 UF1; UF3; E1–3; K7 E1–6; K3–4; K7; K9 UF1–4; K1–2; K5 UF1–3; K1–2; K7 UF 1–4; K5–7 Pinnwand: Fossilien Wie kann man das Fossilienalter bestimmen? Lernen im Team: Den Fossilien auf der Spur Streifzug: Wie alles anfing Erdzeitalter und ihre Lebewesen 240 241 UF1–4; E9; Hilfe zu Versuch 5 Hilfe zu Aufgabe 6 Diff. AB. Entstehung eines Fossils und dessen Rekonstruktion Diff. AB: Rekonstruktion eines Dions Hilfe zu 2 Diff. AB: Altersbestimmung von Fossilien 242 Hilfe zu Aufgabe 1 243 244-245 Vom Wasser auf das Land 246-247 Verwandt oder nur ähnlich? 248-249 Stammbaum der Wirbeltiere 250-251 Belege für die Evolution 252-253 Das Geheimnis der 254-255 UF1–4; E1– 3; E9; K7–8 UF1–4; E3; K7–8 UF1–4; E1–3; E9; K7 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Die Wirbeltiere "erobern" langsam das Land Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 6 Diff. AB: Verwandt oder nur ähnlich? Diff. AB: Rudimentär Organe bei Echsen Diff. AB: Stammbaum der Phantasietiere Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Archeopteryx - auf dem Weg zu neuen Formen Diff. AB: Mutation - Vorteil oder Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 angemessen verwenden. K2: -die Zuordnung von Leitfossilien zu Erdzeitaltern als Methode der Altersbestimmung an Schaubildern erklären. K8: - inhaltliche Nachfragen zu Beiträgen von Mitschülerinnen und Mitschülern sachlich und zielgerichtet formulieren. K7–8 B3: - die naturwissenschaftliche Position der Evolutionstheorie von nicht naturwissenschaftlichen Vorstellungen zur Entwicklung von Lebewesen abgrenzen. Entwicklung der Basiskonzepte: Entwicklung der Erde und des Lebens E9; B1–2; K7– 8 UF1–4; E1–3; E9; K2; K7–8 Energie Energieumwandlungen in Sternen, Spektrum des Lichts (IR bis UV) Wechselwirkung Gravitationskraft, Gravitationsfeld, Brechung, Totalreflexion, Farbzerlegung System Universum, Sonnensystem, Weltbilder, Abbildungen durch Linsen, Artenvielfalt, Mutation, Selektion, Separation Struktur und Funktion Wirbeltierskelette, Bipedie Entwicklung Fossilien, Evolutionstheorien, Artbildung, Fitness, Stammbäume UF1–4; K1–2; K5–7 UF1–4; E1; K5–7 E9; K7–8 UF1–4; E1–3; E9; K2; K5–9 UF1; K1–2; K5–7; B1–3 UF3-4 UF1 Entstehung neuer Arten Pinnwand: Selektionsfaktoren und ihre Wirkung Vielfalt der Lebewesen Theorien zur Entstehung von Arten Streifzug: Schöpfungsmythen Mensch und Menschenaffen – miteinander verwandt? Woher kommt der Mensch? Menschen – frei und gleich an Rechten und Pflichten Auf einen Blick Zeig, was du kannst Erlebnis Naturwissenschaften 2 Nachteil? 256-257 258-259 Diff. AB: Selektionsfaktoren 260 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Zwei Theorien zur Entstehung der Arten Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Mensch und Menschenaffe 261 262-263 264-267 268 Hilfe zu Aufgabe 7 Diff. AB: Stammbaum der Menschen Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Menschen - frei und gleich an Rechten 270 Lösungen: Zeig, was du kannst: Entwicklung des Lebens 271 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Inhaltsfeld: Aufbau der Erde und Entwicklung des Lebens(9) Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: den Aufbau des Periodensystems in Hauptgruppen und Perioden erläutern. - den Aufbau eines Atoms mit Hilfe eines differenzierten Kern-HülleModells beschreiben. - an einem Beispiel die Salzbildung bei einer Reaktion zwischen einem Metall und einem Nichtmetall beschreiben und dabei energetische Veränderungen einbeziehen. UF3: - Elemente anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften den Elementfamilien der Alkalimetalle und der Halogene zuordnen. - die charakteristische Reaktionsweise eines Alkalimetalls mit Wasser erläutern und diese für andere Elemente verallgemeinern. UF3, UF4: - aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen zum Atombau von Elementen der Hauptgruppen entnehmen. E7: - mit Hilfe eines differenzierten Atommodells den Unterschied zwischen Atom und Ion darstellen. - besondere Eigenschaften von Elementen der 1., 7. und 8. Hauptgruppe vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Aufbau der Erde Alkalimetalle unscheinbar und sehr reaktionsfreudig Halogene Streifzug: Wie funktionieren Halogenlampen? Edelgase beziehungslos und träge Streifzug: Tauchen mit Edelgasen Streifzug: Schutzgas zum Schweißen Eine Ordnung für die Elemente Atome enthalten elektrische Ladungen Elektrische Ladung im Atom Streifzug: Die Entdeckung des Atomkerns Elementarteilchen Ordnung in der Elektronenhülle Streifzug: Das Licht UF3, E5, K1 UF3, K1, K2 UF1, K1 UF3, K1, K5 UF1, K1 UF1, K1 K1, K2 UF3, E5 UF1, K2, E7 UF4 UF1, K2 UF1, E7, E8 UF4 Kapitel: Aufbau der Erde Seiten Erlebnis Naturwissenschaften 2 Umfang: ca. 15 Unterrichtsstunden Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) 274-275 Hilfe zu Aufgabe 5 276-277 278-279 Diff. AB: Elementfamilien Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Edelgase und ihre Verwendung 279 280 281 281 282 Hilfe zu Aufgabe 2 283 284 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 284 285 286-287 287 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 mit Hilfe ihrer Stellung im Periodensystem erklären. - die historische Entwicklung von Teilchen- und Atommodellen beschreiben und für gegebene Situationen ein angemessenes Modell zur Erklärung auswählen. E8: - den Aufbau von Salzen mit dem Modell der Ionenbindung erklären. K2: - sich im Periodensystem anhand von Hauptgruppen und Perioden orientieren und hinsichtlich einfacher Fragestellungen zielgerichtet Informationen zum Atombau entnehmen. Entwicklung der Basiskonzepte: Aufbau der Erde und Entwicklung des Lebens verrät den Bau der Elektronen E7, E8, K2 Das Periodensystem 288 Energie Energiezustände System Artenvielfalt, Mutation, Selektion, Separation Struktur und Funktion UF1, K2 B3 B3, E9 E7, E8, K1 UF1, E7, E8 UF3-4 UF1 Methode: PSETraining Streifzug: MENDELEJEW und das Periodensystem Pinnwand: Atommodelle im Überblick Atome bilden Ionen Ionen bilden Verbindungen Auf einen Blick Zeig, was du kannst Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Das Schalenmodell der Elektronenhülle Diff. AB: Periodensystem der Elemente 289 290 291 292 293 Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: Atome bilden Ionen Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Salze sind Ionenverbindungen 294 Lösungen: Zeig, was du kannst: Aufbau der Erde Chemische Reaktion Elementfamilien Struktur der Materie Atombau, Kern-Hülle-Modell, Schalenmodell, atomare Masse, Isotope, Ionen, Ionenbindung, Ionengitter, Entstehung der Elemente Erlebnis Naturwissenschaften 2 295 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Wirbeltierskelette, Bipedie Entwicklung Fossilien, Evolutionstheorien, Artbildung, Fitness, Stammbäume Inhaltsfeld: Elektrizität im Stromkreis (10) Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1, UF2: - Eigenschaften von Ladungen und Kräfte zwischen Ladungen beschreiben sowie elektrische von magnetischen Feldern unterscheiden. UF3: - die Spannung als Indikator für durch Ladungstrennung bereitgestellte elektrische Energie beschreiben. - bei elektrischen Stromkreisen begründet Reihenschaltungen und Parallelschaltungen identifizieren und die Aufteilung von Strömen und Spannungen erläutern. E3, E5: - Hypothesen zum Verhalten von Strömen und Spannungen in vorgegebenen Schaltungen formulieren, begründen und experimentell überprüfen. E5: - Spannungen und Stromstärken unter sachgerechter Verwendung der Messgeräte bestimmen und die Messergebnisse unter Angabe der Einheiten aufzeichnen. K4: - für eine Messreihe mit mehreren Kapitel: Grundgrößen vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Grundgrößen der Elektrizitätslehre UF1, UF2, E2, E4-6 UF1, UF2, E46 UF1, UF2, E46 UF4, E7, E8, K1, K2, K6 UF1, UF2, E8, K1, K2 UF1, K1, K2 UF3, E5, K7 UF3, E5, K7 UF3, E5, K4 UF3, E5, K4 der Elektrizitätslehre Seiten 298-289 Elektrische Ladung 300 Negative und positive Ladung 301 Das elektrische Feld 302 Streifzug: Woher kommen die Elektronen? 303 Elektronen sind Ladungsträger 304 Pinnwand: Elektrische Erscheinungen Die elektrische Spannung Die elektrische Stromstärke Vielfachmessgeräte Messen mit dem Vielfachmessgerät Umfang: ca. 10 Unterrichtsstunden Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) Diff. AB: Elektrizität im Alltag Diff. AB: Schaltpläne Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Versuch 5 Hilfe zu Versuch 3 Hilfe zu Versuch 5 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Elektrische Feldlinien Diff. AB: Überall Elektronen Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Elektronenstrom ist Ladungstransport Hilfe zu Aufgabe 3 305 306 307 308 309 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Die elektrische Spannung Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Die elektrische Stromstärke Diff. AB: Spannung und Stromstärke Erläuterung zur Abbildung 1 Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Versuch 4 Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Messgrößen selbstständig eine geeignete Tabelle, auch mit Auswertungsspalten, anlegen. UF3, E3, E5, K1, K2, K9 Entwicklung der Basiskonzepte: Siehe Kapitel „Elektrizität im Stromkreis“ Stromstärken in Reihen- und Parallelschaltung Praktikum: Messung der Stromstärken in Reihenschaltungen Praktikum: Messung der Stromstärken in Parallelschaltungen Spannungen in Reihen- und Parallelschaltung Praktikum: Messung der Spannungen in Reihenschaltungen Praktikum: Messung der Spannungen in Parallelschaltungen Stromstärke und Spannung werden gemessen E5, K2, K4, K6, K9 E5, K2, K4, K6, K9 UF3, E3, E5, K1, K2 E5, K2, K4, K6, K9 E5, K2, K4, K6, K9 UF3, E2, E5, E6, K4, K7 Inhaltsfeld: Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 310 Diff. AB: Das analoge Vielfachmessgerät Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Versuch 3 Hilfe zu Versuch 6 Praktikum: Messung der Stromstärken in Reihenschaltung 311 Praktikum: Messung der Stromstärken in Parallelschaltung 310-311 Hilfe zu Versuch 3 312-313 312 Praktikum: Messung der Spannungen in Reihenschaltungen 313 Praktikum: Messung der Spannungen in Parallelschaltungen 314 UF3-4 Auf einen Blick 315 UF1 Zeig, was du kannst 316 Elektrizität im Stromkreis (10) Kapitel: Elektrizität vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch Erlebnis Naturwissenschaften 2 Förderseite Praktikum: Stromstärken und Spannungen in der Reihenschaltung Praktikum: Stromstärken und Spannungen in der Parallelschaltung Lösungen: Zeig, was du kannst: Grundgrößen der Elektrizitätslehre im Stromkreis Seiten Umfang: ca. 15 Unterrichtsstunden Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Schülerinnen und Schüler können… UF1: - die Abhängigkeit des elektrischen Widerstands eines Leiters von dessen Eigenschaften erläutern (Länge, Querschnitt, Material, Temperatur). E4: - Variablen identifizieren, von denen die Größe des Widerstands in einer Schaltung abhängt. UF1, E8: - den Zusammenhang von Stromstärke, Spannung und Widerstand erläutern und beschreiben und diese Größen mit geeigneten Formeln berechnen. E7: - mit dem Kern-Hülle-Modell und dem Gittermodell der Metalle elektrische Phänomene (Aufladung, Stromfluss, Widerstand und Erwärmung von Stoffen) erklären. E8, UF4: - elektrische Phänomene (u. a. Entladungen bei einem Gewitter) beschreiben und mit einfachen Modellen erklären. K7: - mit Hilfe einfacher Analog- bzw. Funktionsmodelle die Begriffe Spannung, Stromstärke und Widerstand sowie ihren Zusammenhang anschaulich erläutern. B1, B2: - Kriterien für die Auswahl unterschiedlicher elektrochemischer Energiewandler und Energiespeicher benennen und deren Vorteile und Nachteile gegeneinander abwägen. B3: - Möglichkeiten zum sparsamen E1, E3 Kapiteleinstieg: Elektrizität im Stromkreis 318-319 E4-6, K2-4 Gleichstrom und Wechselstrom UF3, K1, K2 E5-6, K5 K1, K6 UF1, UF3, UF4, E7, E8 K6, B3 UF4, E8, K6, B3 UF4, K1, K2 UF1, E4-6, E8, K7 Streifzug: Elektrische Energiequellen Chemische Energiequellen 320 322 323 Wie entstehen Blitz und Donner? 324 Streifzug: Erfindung des Blitzableiters 325 Streifzug: Die Entfernung eines Gewitters Hilfe zu Versuch 3 Erläuterung zum Begriff: Oszilloskop Diff. AB: Wechselstrom und Wechselspannung Erläuterung zur Abbildung 1 321 Die Brennstoffzelle Gefahren durch Blitzschlag Erlebnis Naturwissenschaften 2 326-327 327 Spannung und Stromstärke hängen zusammen 328 Der elektrische Widerstand 329 UF1, E4, E8, K7 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Die Brennstoffzelle Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Wie entstehen Blitz und Donner? Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zum Text: Gefahren Diff. AB: Gefahren bei Gewitter – richtiges Verhalten Forderseite Diff. AB: Blitz und Donner Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Aufgabe 2 Erläuterung zum Begriff: Konstantan Diff. AB: Das ohmsche Gesetz Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zum Begriff: G. S. OHM Erläuterung zu Abbildung 1 Erläuterung zu Abbildung 3 Diff. AB: Bestimmung von Widerstandswerten mit dem Widerstandsfarbcode Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Gebrauch von Elektrizität im Haushalt nennen und unter dem Kriterium der Nachhaltigkeit bewerten. - Sicherheitsregeln und Schutzmaßnahmen bei Gewittern begründen. - begründet beurteilen, welche Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Beachtung von Schutzmaßnahmen von ihnen selbst oder von besonderen Fachleuten vorgenommen werden können. Entwicklung der Basiskonzepte: Elektrizität im Stromkreis System Stromstärke, Spannung, Widerstand, Reihenschaltung und Parallelschaltung Wechselwirkung Kräfte zwischen Ladungen, elektrische Felder Struktur der Materie Kern-Hülle-Modell des Atoms, Eigenschaften von Ladungen, Gittermodell der Metalle, Metallbindung Energie Elektrische Energie, Spannungserzeugung, Energieumwandlungen in Stromkreisen Chemische Reaktion Laden und Entladen von Akkumulatoren UF1, E4, E8, K7 Eine Formel für den Widerstand 330 E3, E5, E9, B1 UF3, E2, E7, E8, K1, K2 K1, K2, K5 UF1, K1, K4 UF1, UF4, E8,K1-2 UF1, E4-6, K4 E5, E6, K6, B1, B3 K1, K2, B3 K1-3, K6, B3 K1-3, K6, B3 E1, E4-5, E9, K9, B2-3 Methode: Fehlerbetrachtung Stromstärke – Spannung – Widerstand Pinnwand: Widerstände und ihre Anwendung Streifzug: Messen von Widerständen Das Metallgitter macht's Der Widerstand eines Leiters ist temperaturabhängig Kurzschluss und Überlastung im Stromkreis Pinnwand: Kurzschluss und Sicherungen Schutzmaßnahmen im elektrischen Stromkreis 331 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zum Text: Der elektrische Widerstand Diff. AB: Das ohmsche Gesetz Diff. AB: Übungen zum ohmschen Gesetz Diff. AB: Berechnung elektrischer Größen Diff. AB: Der spezifische Widerstand elektrischer Leiter Diff. AB: Fehlerbetrachtung Förderseite 332 Hilfe zu Aufgabe 6 334 Erläuterung zur Abbildung 1 335 Hilfe zu Versuch 3 336 Hilfe zu Versuch 1 337 338 Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Aufgabe 2 339 Hilfe zu Aufgabe 1 Erläuterung zum Begriff: Kabelsuchgerät Erläuterung zur Abbildung 3 340 Pinnwand: Welche Schutzmaßnahme wirkt? 341 Lernen im Team: Energiesparen in 342 Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zur Abbildung 1 Diff. AB: Welche Schutzmaßnahme wirkt? Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 UF3, K1, K2 UF3-4 UF1 Inhaltsfeld: Elektrochemische ca. 10 Unterrichtsstunden Haushalt und Schule Streifzug: 2000 Jahre Geschichte der Elektrizität Auf einen Blick Zeig, was du kannst Erlebnis Naturwissenschaften 2 343 344 345 Lösungen: Zeig, was du kannst: Messungen im elektrischen Stromkreis Spannungsquellen (11) Kapitel: Elektronenübertragung bei chemischen Reaktionen Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Redoxreaktionen deuten, bei denen Elektronen übergehen. UF1, UF2, UF3: - den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise von Batterien, Akkumulatoren und Brennstoffzellen beschreiben. UF3: - die Elektrolyse und die Synthese von Wasser durch Reaktionsgleichungen unter Berücksichtigung energetischer Aspekte darstellen. - elektrochemische Reaktionen, bei denen Energie umgesetzt wird, mit der Aufnahme und Abgabe von Elektronen nach dem DonatorAkzeptor-Prinzip deuten. vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch Seiten E1, E3 Kapiteleinstieg: Elektronenübertragu ng bei chemischen Reaktionen 348-349 E1: - einen in Form einer einfachen Reaktionsgleichung dargestellten UF1-3, E5, E6 UF1-3, E5, K1 Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) UF1, UF3, E5 Elektrolyse E5, E6, K2 UF1, K5 K1, K2 UF1-3, K5, K7 Oberflächen schützen und veredeln Versilbern und Vergolden Streifzug: Vom Schrott zum Edelteil Chemische Energiequellen Fällungsreihe Wiederaufladbare 350-351 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Elektrolyse im Modell Diff. AB: Ein goldenes Blatt 352 353 353 354-355 356 357 Hilfe zu Versuch 3 Hilfe zu Aufgabe 8 Diff. AB: Chemische Energiequellen Hilfe zu Versuch 2 Umfang: Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Redoxprozess in die Teilprozesse Oxidation und Reduktion zerlegen. K5: - aus selbst gewählten Quellen Informationen zu Batterien und Akkumulatoren beschaffen, ordnen, zusammenfassen und auswerten. K7: - schematische Darstellungen zum Aufbau und zur Funktion elektrochemischer Energiespeicher adressatengerecht erläutern. B1, B2: - Kriterien für die Auswahl unterschiedlicher elektrochemischer Energiewandler und Energiespeicher benennen und deren Vorteile und Nachteile gegeneinander abwägen. Entwicklung der Basiskonzepte: Elektrochemische Spannungsquellen Chemische Reaktion Umkehrbare und nicht umkehrbare Redoxreaktionen Struktur der Materie Elektronenübertragung, DonatorAkzeptor-Prinzip Energie Elektrische Energie, Energieumwandlung, Energiespeicherung Wechselwirkung Kräfte zwischen Ladungen, elektrische Felder System Spannung, Strom, Reihenschaltung und Parallelschaltung von Erlebnis Naturwissenschaften 2 Stromquellen UF1, E5, K1, K2 UF1, UF3, K2 UF1, UF3, UF4, E1 UF1, UF3, UF4, E1 UF1-3, K6, B1, B2 Die Brennstoffzelle 358 Streifzug: Funktionsweise einer Brennstoffzelle 359 Streifzug: Oxidation ohne Sauerstoff? 360 UF3-4 Galvanisieren - eine Redoxreaktion Pinnwand: Batterien, Akkus und Umwelt Pinnwand: Chemieberufe Auf einen Blick UF1 Zeig, was du kannst K2, K7 361 Diff. AB: Die Brennstoffzelle Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Oxidation - Reduktion 362 363 364 365 Hilfe zu Zeig, was du kannst: Elektronenübertragung bei chemischen Reaktionen Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Spannungsquellen Inhaltsfeld: Bewegung Unterrichtsstunden in Natur und Technik (12) Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - die Größen Druck und Dichte an Beispielen erläutern und quantitativ beschreiben. - Auftrieb sowie Schwimmen, Schweben und Sinken mit Hilfe der Eigenschaften von Flüssigkeiten, des Schweredrucks und der Dichte qualitativ erklären. UF1, UF3: - Bewegungsänderungen und Verformungen von Körpern auf das Wirken von Kräften zurückführen sowie die Bedeutung des Trägheitsgesetzes und des Wechselwirkungsgesetzes erläutern. UF2. - die Beziehung und den Unterschied zwischen Masse und Gewichtskraft beschreiben sowie Gewichtskräfte bestimmen. UF4: - den Rückstoß bei Raketen mit dem Wechselwirkungsprinzip erklären. UF4: - die Angepasstheit verschiedener Antriebe und Fortbewegungsarten von Lebewesen beschreiben und mit technischen Lösungen vergleichen. E3: - anhand physikalischer Kriterien begründet vorhersagen, ob ein Körper Kapitel: Kräfte vertiefte Kompetenzen Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Kräfte und Bewegungen in Natur und Technik und Bewegungen in Natur und Technik Seiten Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) 368-369 E5, E6, K3, K9 Die Geschwindigkeit E5, E6, K3, K9 UF4, K1 Die gleichförmige Bewegung Streifzug: Was haben Knoten mit Geschwindigkeit zu tun? 370 371 371 E5, E6, K2-4 Methode: Grafische Darstellung von gleichförmigen Bewegungen K1, K2 UF4, E2, K2, K5, K7 UF1, UF3, E5, K1, K2 Pinnwand: Schnell und langsam Bionik - der Natur abgeschaut Kraft, Bewegungsänderun g und Verformung 372 373 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 6 Diff. AB: Geschwindigkeiten Diff. AB: Berechnungen zu Weg, Zeit und Geschwindigkeiten Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Gleichförmige Bewegung Erläuterung zum Begriff: Knoten Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Zeit-Weg-Diagramm Diff. AB: Zeichnen von Zeit-WegDiagrammen Diff. AB: Zeit-GeschwindigkeitsDiagramme Hilfe zu Aufgabe 3 374-375 376 Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zum Begriff: F Diff. AB: Kräfte und Bewegungen Umfang: ca. 45 Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 schwimmen oder sinken wird. E5: - bei Messungen und Berechnungen, u. a. von Kräften, Größengleichungen und die korrekten Maßeinheiten (Newton, N bzw. mN, kN) verwenden. E8, K2: - in einfachen Zusammenhängen Kräfte als Vektoren darstellen und Darstellungen mit Kraftvektoren interpretieren. E6, K3: - Messwerte zur gleichförmigen Bewegung durch eine Proportionalität von Weg und Zeit modellieren und Geschwindigkeiten berechnen. K2, E6: - eine Bewegung anhand eines Zeit-Weg-Diagramms bzw. eines Zeit-Geschwindigkeits-Diagramms qualitativ beschreiben und Durchschnittsgeschwindigkeiten bestimmen. K4, K2: - mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms Messreihen, u. a. zu Bewegungen, grafisch darstellen und bezüglich einfacher Fragestellungen auswerten. K1: - Zielsetzungen, Fragestellungen und Untersuchungen aktueller Raumfahrtprojekte in einem kurzen Sachtext unter angemessener Verwendung von Fachsprache schriftlich darstellen. K9: - die Bedeutung eigener Beiträge für Arbeitsergebnisse einer Gruppe einschätzen und erläutern (u. a. bei Untersuchungen, Recherchen, Präsentationen). UF1, UF3, K1, K2 UF1, UF3, K1, K2 UF4, E5, E6 Kräfte ändern Bewegungen Pinnwand: Erwünschte und unerwünschte Reibung Rückstoß - eine besondere Kraft 377 379 Der Kraftmesser 380 Das hookesche Gesetz 381 UF1, UF3, E5, K2, K4 K2-4 UF1, UF3, E24 UF1, UF3, E4, E5, K2 E8, K2 E8, K2, K4 UF2, E5, E6, K1 Schraubenfedern gehorchen dem hookeschen Gesetz Methode: Umgang mit Wertetabellen und Grafen Elastische und plastische Körper Lernen im Team: Hookesches Gesetz oder plastische Verformung? Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 5 Erläuterung zur Abbildung 3 Diff. AB: Reibung Erläuterung zum Text: Heiße Rückkehr 378 E5, K2, K4 E5, E6, K2, K4, K5 Erlebnis Naturwissenschaften 2 382 Hilfe zu Versuch 3 Diff. AB: Der Rückstoß Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Kraftmesser Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Verlängerung einer Schraubenfeder Diff. AB: Federkonstante: Vom Grafen zur Wertetabelle Förderseite Hilfe zu Aufgabe 2 383 384 385 Kraft ist eine gerichtete Größe 386 Pinnwand: Addition und Subtraktion von Kräften 387 Die Erdanziehungskraft 388 Diff. AB: Elastische und plastische Körper Vorlage: Arbeits- und Zeitplanung für die Teamarbeit Vorlage: Aktueller Stand der Teamarbeit Vorlage: Rückblick und Ausblick auf die Teamarbeit Hilfe zu Versuch 1 Diff. AB: Kräfte als gerichtete Größen Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Addition und Subtraktion von Kräften Hilfe zu Aufgaben 2 Diff. AB: Die Erde übt Kraft aus Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 B2, B3: - die Angemessenheit des eigenen Verhaltens im Straßenverkehr (u. a. Sicherheitsabstände, Einhalten von Geschwindigkeitsvorschriften und Anschnallpflicht) reflektieren und beurteilen. B2: - Argumente für und gegen bemannte Raumfahrt nennen und dazu einen eigenen Standpunkt vertreten. UF2, K2, K5 UF1, K1, K2 K1, K2, B2, B3 UF1, E2-6 ist Ursache der Gewichtskraft Gewichtskraft und Masse Die Trägheit Streifzug: Rückhaltesysteme Feste und lose Rollen UF3, E1, K2, Struktur und Funktion Bewegungsmechanismen bei Lebewesen UF1, K1, E5, E6 System Geschwindigkeit, Schwerelosigkeit Wechselwirkung Kraftwirkungen, Trägheitsgesetz, Wechselwirkungsgesetz, Kraftvektoren, Gewichtskraft, Druck, Auftriebskräfte 391 392 393 Pinnwand: Wie viel Kraft musst du einsetzen? Mit Hebeln geht es leichter 395 Die schiefe Ebene UF1, E1, E2 Die Goldene Regel der Mechanik 397 Lernen im Team: Hebel und Rollen in der Technik und in der Natur 398-399 396 E2, E4, K9, B1 UF1, UF2, K2 UF1, UF2, K2 E8, K1, K2 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Rollen Hilfe zu Aufgabe 4 Erläuterung zum Text: Aufbau des Flaschenzuges Diff. AB: Der Flaschenzug Hilfe zu Aufgabe 1 394 UF1, E2-6 Struktur der Materie Masse, Dichte Energie Bewegungsenergie, Energieerhaltung 390 Entwicklung der Basiskonzepte: Bewegung in Natur und Technik Entwicklung Angepasstheit und Fortbewegung in der Natur Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Körper auf Mond und Erde 389 UF1, E2-6 Der Flaschenzug Erlebnis Naturwissenschaften 2 Mechanische Energie 400 Einsatz von Energie 401 Die mechanischen Energieformen 402 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Hebelwirkung Diff. AB: Verschiedene Hebel Forderseite Hilfe zu Versuch 4 Hilfe zu Aufgabe 8 Hilfe zu Aufgabe 3 Diff. AB: Rollen und Co. Erläuterung zu Abbildung 2 Erläuterung zu Abbildung 7 Vorlage: Arbeits- und Zeitplanung für die Teamarbeit Vorlage: Aktueller Stand der Teamarbeit Vorlage: Rückblick und Ausblick auf die Teamarbeit Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zum Begriff: J. P. JOULE Diff. AB: Mechanische Arbeit Diff. AB: Energieverschiebung Erläuterung zur Abbildung 1 Diff. AB: Energieübertragung Erläuterung zum Text: Energieumwandlung Diff. AB: Energieformen und Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 E8, K1 UF1, K1 K2-4 Umwandlung mechanischer Energie Im Moment schneller oder langsamer als im Durchschnitt Methode: Diagrammen mit dem Computer erstellen 403 405 Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung 406-407 Grafische Darstellung von Bewegungen 408 UF4, E4-6, K3-4 Die verzögerte Bewegung 409 E5, E8 UF3, K1 UF4, E2, E4E6 UF3, E1 Von Hundert auf Null - das dauert! 410 Streifzug: Faustregel für den Straßenverkehr 411 Der freie Fall 412 Der freie Fall - Energieumwandlung Hilfe zu Versuch 1 Diff. AB: Energieumwandlungen 404 K6, K4 K4 Erlebnis Naturwissenschaften 2 413 Hilfe zu Aufgabe 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Berechnungen zur Beschleunigten Bewegung Diff. AB: Grafische Darstellung von Bewegungen Hilfe zu Versuch 2 Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 5 Diff. AB: Berechnung zur verzögerten Bewegung Diff. AB: Grafische Darstellung von Bewegungsarten Hilfe zu Aufgabe 3 Hilfe zu Versuch 4 Hilfe zu Aufgabe 6 Hilfe zu Aufgabe 7 Diff. AB: Reaktionszeit – Reaktionsweg Diff. AB: Bremsweg - Anhalteweg Erläuterung zum Begriff Faustregeln Hilfe zu Versuch 4 Diff. AB: Der freie Fall Forderseite Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 UF1, K1 K1 K1 Uf1, UF4, E36, K5 UF1, UF4, E36, K3 UF3 mathematisch Streifzug: Fallschirmspringen Streifzug: Parabelflug schwerelos im freien Fall Streifzug: Galileo Galilei Kraft, Masse, Trägheit Kraft und Beschleunigung Newtons Gesetze der Mechanik überall Hilfe zu Aufgabe 1 414 414 415 Hilfe zu Aufgabe 7 416 417 418 K1 Streifzug: Ein Interview mit SIR ISAAC NEWTON K1, K6 K7, K6 K1 K1 K5 UF3-4, K6 UF3-4, E5-6 Methode: Eine Hausarbeit verfassen Methode: Eine wissenschaftliche Entdeckung vorstellen Streifzug: Die Gravitation Streifzug: Felder im Vergleich Streifzug: Raumfahrt – Wie alles begann Wissenschaft und Forschung auf der ISS Druck ist nicht nur Erlebnis Naturwissenschaften 2 419 Hilfe zu Aufgabe 4 Hilfe zu Aufgabe 5 Hilfe zu Aufgabe 1 Diff. AB: NEWTONS Gesetzte der Mechanik Hilfe zu Aufgabe 3 Erläuterung zum Begriff: SIR ISAAC NEWTON Diff. AB: Mechanische Energie Diff. AB: Energieverschiebung 420 421 422 423 424 425 426 Hilfe zu Versuch 4 Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Kraft UF3-4, E5-6 UF3-4, E3 E5-6, K3-4 UF4, E4 K1-2 E5-8, K2 E4-6, K4 UF3 UF1 Inhaltsfeld: Sexualerziehung Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung Schülerinnen und Schüler können… UF1: - unterschiedliche Methoden der Empfängnisverhütung sachgerecht erläutern. - unterschiedliche Formen des partnerschaftlichen Zusammenlebens sachlich darstellen. - die Geschlechtshormone und den weiblichen Zyklus als Konzept der Regelung am Beispiel der Eireifung erläutern. Der Schweredruck Der Schweredruck und seine Anwendung Praktikum: Bestimmen der Dichte eines Stoffes Schwimmen, schweben, sinken Pinnwand: Schweben im Wasser Körper im Wasser Praktikum: Der Auftrieb in Flüssigkeiten Auf einen Blick Zeig, was du kannst Kapitel: Sexualität Titel im Schulbuch E1, E3 Kapiteleinstieg: Sexualität und Partnerschaft K2 K2, K5, B2, B3 429 Hilfe zu Versuch 1 Hilfe zu Aufgabe 5 430 431 Hilfe zu Versuch 4 432-433 Hilfe zu den weiterführenden Fragen 433 434 435 Lösungen: Zeig, was du kannst: Kräfte und Bewegungen in Natur und Technik und Partnerschaft Umfang: ca. 15 Unterrichtsstunden vertiefte Kompetenzen K2, B2, B3 428 Hilfe zu Versuch 4 Diff. AB: Druck im Alltag Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 2 427 Pubertät – mehr als nur körperliche Veränderung Streifzug: Baustelle im Kopf Formen der Seiten Differenzierung/Hilfen für Schüler (www.erlebnis-digital.de) 438-439 440-441 Hilfe zu Aufgabe 2 Diff. AB: Die Perspektive macht´s 441 442-443 Hilfe zu Aufgabe 2 Mein Unterricht Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 UF1, K6: - die Übertragungsmöglichkeiten von sexuell übertragbaren Krankheiten, sowie Hepatitis B und AIDS nennen und Verantwortung in einer Partnerschaft übernehmen. UF1, K1 UF1, UF3, K1 K5, K3: - Informationen zum Heranwachsen des Fetus während der Schwangerschaft aus ausgewählten Quellen schriftlich zusammenfassen. B1: - Bewertungskriterien für verschiedene Methoden der Empfängnisverhütung unter dem Aspekt der Schwangerschaftsverhütung und des Infektionsschutzes begründet gewichten. B1, B3: - die Verantwortung der Eltern gegenüber einem Säugling bei der Entwicklung zum Kind bewerten. B2: - zur Gefährdung des Fetus durch Nikotin und Alkohol anhand von Informationen Stellung nehmen. - eigene und fremde Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung sachlich darstellen und kommunizieren. B3: - individuelle Wertvorstellungen mit allgemeinen, auch kulturell geprägten gesellschaftlichen Wertorientierungen vergleichen. - begründet Stellung zur Sichtbarkeit vielfältiger Lebensformen und zur konsequenten Ächtung jeglicher Diskriminierung beziehen. Partnerschaft UF3, K5 UF1, UF3, K2, K7 UF1, B1-2 UF1, K6, B1 UF1, K1, K6, B1, B3 UF3, B1, B2 K8, B2-3 Diff. AB: Formen der Partnerschaft Forderseite Hormone steuern die Pubertät 444 Bau und Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane 445-447 Bau und Funktion der männlichen Geschlechtsorgane 448-449 UF1, UF3, K1 K1, K7, K9 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Lernen im Team: AIDS - eine Krankheit, viele Gesichter Pinnwand: Sexuell übertragbare Krankheiten Schwangerschaft und Geburt Pinnwand: Gesundheit für Mutter und Kind 450 451 Hilfe zu Aufgabe 3, 5 452-454 455 Wir wollen (noch) kein Kind 456-457 Schwanger - was nun? 458-459 Pinnwand: Von Petting bis Porno kleines Sex-Lexikon Methode: Über Diff. AB: Bau und Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane Diff. AB: Menstruation Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Bau und Funktion der männlichen Geschlechtsorgane 461 462 Diff. AB: Verhütungsmethoden/Das Kondom im Mittelpunkt/Hormonelle Verhütungsmethoden Hilfe zu Aufgabe 1 Hilfe zu Aufgabe 4 Diff. AB: Pränataldiagnostik Stoffverteilungsplan Naturwissenschaften Gesamt-/Sekundarschule NRW 7/8 Entwicklung der Basiskonzepte Sexualerziehung Struktur und Funktion Hormone Entwicklung Weiblicher Zyklus, Schwangerschaft UF3-4 UF1 Werte diskutieren Auf einen Blick Zeig, was du kannst 463 464 Erlebnis Naturwissenschaften 2 Hilfe zu Zeig, was du kannst: Sexualität und Partnerschaft