mitteldeutsche zeitung - cosbucienii-profesionisti-cluj

Werbung

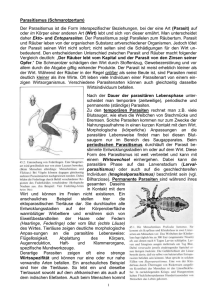

MITTELDEUTSCHE ZEITUNG Mansfelder Land Kleeseide macht sich wieder breit erstellt 15.07.11, 22:01h Die Kleeseide breitet sich wieder stärker aus. (FOTO: LUKASCHEK) Eigentlich sieht sie ganz harmlos aus: In blassem Grün-Gelb schlingt sie sich um Pflanzenstängel und blüht dazu trügerisch in Zartrosa. Selbst der Name lässt nichts Gefährliches erahnen. Doch die Kleeseide ist ein Pflanzenparasit. Und dieser macht sich in diesem Jahr verstärkt über die Brennnesseln im Mansfelder Land her. MEISBERG/MZ/KT. Beim Spaziergang hinter dem Sportplatz in Meisberg ist Eberhard Zwarg aus Hettstedt auf die Pflanze gestoßen. Nach 60 Jahren. "Den Parasiten gab es früher schon. Wir haben ihn damals bereits bekämpft und verbrannt, denn er gefährdet die Kulturpflanzen", warnt der Rentner. Wie in Meisberg hat sich auch in Seeburg der Schmarotzer auf den Brennnesseln breit gemacht. Immer wieder befinden sich in Ufernähe vertrocknete Brennnesselpflanzen. Der Nährstoffdieb bedroht bestimmte Pflanzen, ganz besonders Brennnesseln. "Für den Menschen und für Tiere ist die Kleeseide aber völlig ungefährlich", sagt Horst Volkmann, promovierter Geobotaniker aus der Lutherstadt Eisleben. Dass diese in den vergangenen Jahrzehnten nahezu vollständig vernichtete Pflanze nun wieder aufgetaucht ist, kann sich Volkmann nur mit den Wetterbedingungen erklären. "Die Pflanzen lieben feuchtes Wetter", sagt er. "Und je mehr Brennnesseln es gibt, desto mehr Kleeseide gibt es auch." Vernichtet werden kann der Schmarotzer nur mit der befallenen Brennnessel gemeinsam. Dazu muss sogar die Brennnesselwurzel vollständig entfernt werden. Das wiederum ist aber nicht ganz einfach, so Volkmann. Bleibt nur ein Teil der Wurzel in der Erde, hat die Kleeseide leichtes Spiel. STUTTGARTER ZEITUNG Parasit schlägt Parasit, zumindest im Labor Hohenheim. Um die Tabakpflanze vor der Sommerwurz zu schützen, behalf sich ein Forscher mit einem Pilz. Von Rüdiger Ott Der Samen, kaum größer als ein Staubkorn und mit bloßem Auge im Erdreich nie und nimmer zu erkennen, schlummert vor sich hin. Derart clever ist seine Oberfläche gefaltet und eingedellt, dass kein Tropfen Wasser darauf haften bleibt. Die Folge: Der Samen fault nicht und überdauert gut und gerne 15 Jahre im Ackerboden. In der Zwischenzeit bringt der Landwirt die unterschiedlichsten Pflanzen aus, erntet mal Mais, mal Weizen, doch die Sommerwurz nimmt davon keine Notiz. Sie schlummert weiter. Irgendwann entschließt sich der Bauer, Tabak anzupflanzen, und erst dann entschließt sich auch der Parasit, die schützende Haut seiner Kapsel zu durchbrechen. Er streckt seine Fühler aus, dockt an das fremde Wurzelwerk und beginnt nach kaum fünf Tagen zu blühen. "Das ist eine Rarität in der Pflanzenwelt", sagt Joachim Sauerborn, der an der Uni Hohenheim Professor für Agrarökologie ist. "Die Sommerwurz entwickelt gar keine Wurzeln mehr, sondern hat sich im Laufe der Evolution dazu entschlossen, sich eine Wirtspflanze zu suchen." Sie saugt Kohlenhydrate, Mineralstoffe und Wasser aus dem Tabak. "Der Ertragsverlust beträgt in der Regel 20 bis 30 Prozent", sagt Sauerborn, "es kann aber auch zum Totalausfall kommen". Folgenreich ist das für die Landwirte vor allem deshalb, weil die Sommerwurz in Deutschland auf dem Vormarsch ist. Im rheinischen Tabakanbaugebiet in der Senke zwischen Schwarzwald und Vogesen sind bereits knapp zehn Prozent der Flächen betroffen. Abhilfe versprach sich Sauerborn von einem Pilz. Und der ist nicht weniger hinterhältig, als der Parasit, den er bekämpfen soll. Kaum, dass die Sommerwurz zu Sprießen beginnt, schlingen sich die Fäden des Pilzes um das Gewächs und saugen ihm das Leben aus. "Wir haben einen Parasiten auf dem Parasiten, sozusagen einen Überparasiten", sagt der Hohenheimer Wissenschaftler. In Laborversuchen hat der Pilz seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt. Doch bei Feldversuchen "hat es nicht funktioniert", sagt er. Die Gründe dafür sind vielfältig. Während die Sommerwurz 15 Jahre im Ackerboden schlafen kann, schafft das sein Feind nicht. Zudem hat auch der Pilz selbst Feinde im Erdreich. "In der freien Natur, in der alle gegeneinander arbeiten, kann er sich nicht durchsetzen", sagt Sauerborn. "Man müsste diesen Gegenspieler erst einmal unantastbar machen für die anderen Mikroorganismen." Am schwersten jedoch wiegt die Tatsache, dass der Pilz auch nur genau dort wirkt, wo er seine Fäden zieht. Breitet sich die Sommerwurz zur benachbarten Tabakpflanze aus, verpufft der Angriff in den wenigen Zentimetern Humus, die zwischen ihnen liegen. Vorerst müssen die Landwirte also wie gehabt auf Herbizide zurückgreifen, um ihren Tabak zu schützen. Doch auch deren Einsatz hat Ertragsverluste zur Folge. Dabei war die Sommerwurz, zu der rund 150 verschiedene Arten zählen, schon fast verdrängt. "Viele davon sind mittlerweile auf der Liste der bedrohten Pflanzen", sagt Sauerborn. Denn sie spezialisieren sich meist auf einen bestimmten Wirt. Als der Anbau von Hanf, Kichererbse oder Kleegras nicht mehr rentabel war, verschwand der Parasit von den Äckern. Durch den Klimawandel indes ist etwa der Anbau der Linse wieder im Kommen. Die Sommerwurz befällt die Linse. Wie auch den Raps und die Sonnenblume, was vor allem für die französischen Bauern ein Problem ist. 09.08.2010 14:19 Uhr DER TAGESSPIEGEL Für fleischfressende Pflanzen sind Insekten keine bequemen Leckerbissen. Ganz im Gegenteil. Das rasche Zuschnappen der Fangblätter stellt für die Pflanze eine Belastung dar, die sie geradezu ins Keuchen bringt. Das belegen Messungen, die slowakische Wissenschaftler an Venusfliegenfallen durchgeführt haben. Nicht nur bricht die Fotosyntheseleistung des Fangblattes ein, auch die Atmung beschleunigt sich drastisch, beobachteten Andrej Pavlovic und Kollegen von der Comenius-Universität in Bratislava. Dieser Effekt mache verständlich, warum Insektenmahlzeiten für die Venusfliegenfalle nur an sehr hellen Standorten einen Wettbewerbsvorteil darstellten, schreiben die Forscher in den „Annals of Botany“. Fleischfressende Pflanzen haben eine Vielzahl von Fangmechanismen entwickelt, um an nährstoffarmen Standorten wie etwa Mooren ihre Stickstoffversorgung aufzubessern. Die Venusfliegenfalle fängt ihre Beute mit Fangblättern, deren Blattspreite in zwei durchgebogene, unter mechanischer Spannung stehende Hälften unterteilt ist. Dieses Fangeisen schnappt zu, wenn ein Insekt an berührungsempfindliche Borsten kommt und so einen elektrischen Impuls auslöst, der beide Blatthälften erfasst. Pavlovic und Kollegen studierten diesen Prozess, indem sie einzelne Fangblätter mit einem dünnen Draht reizten und währenddessen ihren Gasaustausch erfassten. Sobald ein Blatt zuschnappte, brach seine Fotosynthese beinahe vollständig ein, unabhängig davon vervielfachte sich seine Abgabe von Kohlendioxid als Endprodukt der Zellatmung. Beide Prozesse erholten sich erst nach zehn Minuten wieder. Auch an bereits geschlossenen Blättern ließen sich Fotosynthese und Atmung durch erneute Reizung immer wieder aus der Bahn werfen, fanden die Forscher. Die Erklärung vermuten sie in dem elektrischen Impuls, der das synchrone Zuschnappen der Blatthälften bewirkt und möglicherweise die Ladungsverteilung in Gewebe und Zellen stört. Ein Insekt, das vielleicht noch längere Zeit in der Falle zapple, bedeute also eine erhebliche energetische Belastung für die Venusfliegenfalle, schreiben die Forscher. Diese Belastung zahle sich nur bei größeren, reichlich Stickstoff liefernden Beutetieren aus. Umso vorteilhafter sei es, dass die Fangblätter nicht völlig dicht schlössen und kleineren Insekten ein Entkommen ermöglichten. „Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Pflanze keine Energie bei der Verdauung verschwendet“, so Pavlovic. „Die Venusfliegenfalle ist kein gnadenloser Killer.“ JKM NEUE RHEINISCHE ZEITUNG 04.01.2006 Misteln - Parasiten oder Zauberpflanzen ? Von Katja Kleinert Gewöhnlich fallen sie erst nach dem Laubfall richtig auf: die kugelrunden, immergrünen Gebilde der Misteln. Wohl wegen ihrer eigenartigen Lebensweise, hoch oben in den Bäumen zwischen Himmel und Erde, ohne erkennbare Wurzel, wurden ihnen von alters her magische Eigenschaften zugeschrieben. Wahrscheinlich rührt daher die Tradition, zur Weihnachtszeit Mistelzweige an die Haustür zu hängen. Aber wer denkt dabei schon daran, dass Misteln extrem langsam wachsende Gehölze sind? Nach dreißig Jahren hat eine Mistelpflanze erst 50 cm Durchmesser erreicht. Die alljährliche Weihnachtsdekoration hat zu einem erheblichen Rückgang der europäischen Mistelbestände geführt. Mittlerweile stehen Misteln in Deutschland unter Naturschutz. Oft werden sie trotzdem geplündert. Dabei kann man immergrüne Gestecke ebenso schön aus weniger gefährdeten Pflanzen wie Ilex oder Buchsbaum, ganz zu schweigen von Fichten- oder Kiefernzweigen basteln. Gastbäume werden nicht geschädigt Foto: Katja Kleinert Misteln sind keine Parasiten; man könnte sie allenfalls als Halbschmarotzer oder Epiphyten bezeichnen. Ihre Wurzeln dringen in die Wasser leitenden Teile des Splintholzes ein und entziehen dem jeweiligen Wirtsbaum Wasser und darin gelöste Nährsalze. Der Baum selbst (meist sind es Pappeln, Apfelbäume, Kiefern oder Tannen) wird dadurch nicht geschädigt. Die Mistelpflanze ernährt sich, wie die meisten anderen Pflanzen auch, indem im Chlorophyll (Blattgrün) mit Hilfe des Sonnenlichts das Kohlendioxyd aus der Luft in Kohlenhydrate umgewandelt wird. Auch die Vermehrung der Mistel ist interessant: Die weißen Beeren enthalten einen klebrigen Schleim, der den Vögeln beim Fressen die Schnäbel verklebt. Beim Versuch, den Schnabel an einem Ast sauber zu reiben, bleibt gelegentlich ein Samenkorn an der Rinde haften. Der wachsende Keimling bildet dann Eiweißstoffe aus, die die Rinde des Baumes an einer Stelle auflösen und es so der jungen Pflanze ermöglichen, Senkwurzeln auszubilden. Mittlerweile unter Naturschutz Foto: Katja Kleinert Übrigens: auch wenn Misteln keine nachweislich magischen Eigenschaften haben, werden sie doch häufig mit Erfolg als begleitendes Mittel in der Krebstherapie eingesetzt. BADISCHE ZEITUNG Interview Zünsler-Plage in Südbaden - was rät der Pflanzenschutz-Experte? Der Buchsbaumzünsler ist in aller Munde: Egal ob im Freiburger Stadtgebiet, im Schwarzwald oder ab Rhein - der Schädling frisst sich durch private und öffentliche Gärten. Was tun? Abgefressene Büsche frustrieren Gartenfreunde. Foto: Markus Donner Vor fünf Jahren wurden die ersten Exemplare des Buchsbaumzünslers am Oberrhein gesichtet. Im Vorjahr hat der unscheinbare Schmetterling den Breisgau erreicht. Mittlerweile ist er im Kreisgebiet und in der Stadt Freiburg flächendeckend verbreitet. Seine Raupen fressen Buchshecken und –bäume kahl, so dass diese absterben. Was Gartenbesitzer dagegen tun können, erklärt Alfred Altmann, Pflanzenschutzberater aus der Abteilung Landwirtschaft im Landratsamt, im Gespräch mit BZ-Mitarbeiterin Silvia Faller. BZ: Herr Altmann, haben Sie den Buchsbaumzünsler selbst im Garten? Altmann: Nein, ich habe keinen Garten, habe aber im letzten Sommer die Schmetterlinge im Stadtteil Oberau, wo ich in Freiburg wohne, herumfliegen sehen. Und natürlich bin ich beruflich mit dem Tier befasst. Wir stellen fest, dass der Zünsler im Oberrheingebiet flächendeckend verbreitet ist. In vielen Gärten und Parks habe ich abgestorbene Buchsbäume vor Augen. BZ: Was lässt sich dagegen machen? Altmann: Stand heute kann ich nur die Empfehlung geben zu spritzen. Zugelassen sind Mittel gegen beißende Insekten. In Versuchen hat der Wirkstoff Thiacloprid die beste Wirkung gezeigt. BZ: Gibt es keine andere Methode als ein chemisch-synthetisches Insektizid anzuwenden. Wer will schon in seinem Garten Gift versprühen? Altmann: Es gibt auch biologische Mittel. Eine Unterart des Bakteriums Bacillus thuringensis, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Es wird beispielsweise im Weinbau gegen den Heu- und Sauerwurm angewandt, eine andere Unterart auch bei der großflächigen Schnakenbekämpfung. Für alle anderen Tiere und den Menschen ist dieses Bakterium ungefährlich. Es bildet einen Eiweißstoff, der den Darm der Raupen zerstört. Weil er wirklich unbedenklich ist, ist er auch in Parkanlagen das Mittel erster Wahl. Der Wirkstoff ist auch für den Hausgarten zugelassen. Wichtig ist bei allen Verfahren, dass man die Blätter vollständig benetzt. Bei dichten Buchsbaumhecken oder -kugeln ist das schwierig. Man muss die Zweige auseinanderspreizen und muss auch von unten sprühen.