Wallis Der Städter und sein Alptraum

Werbung

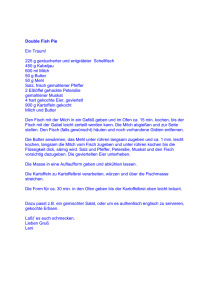

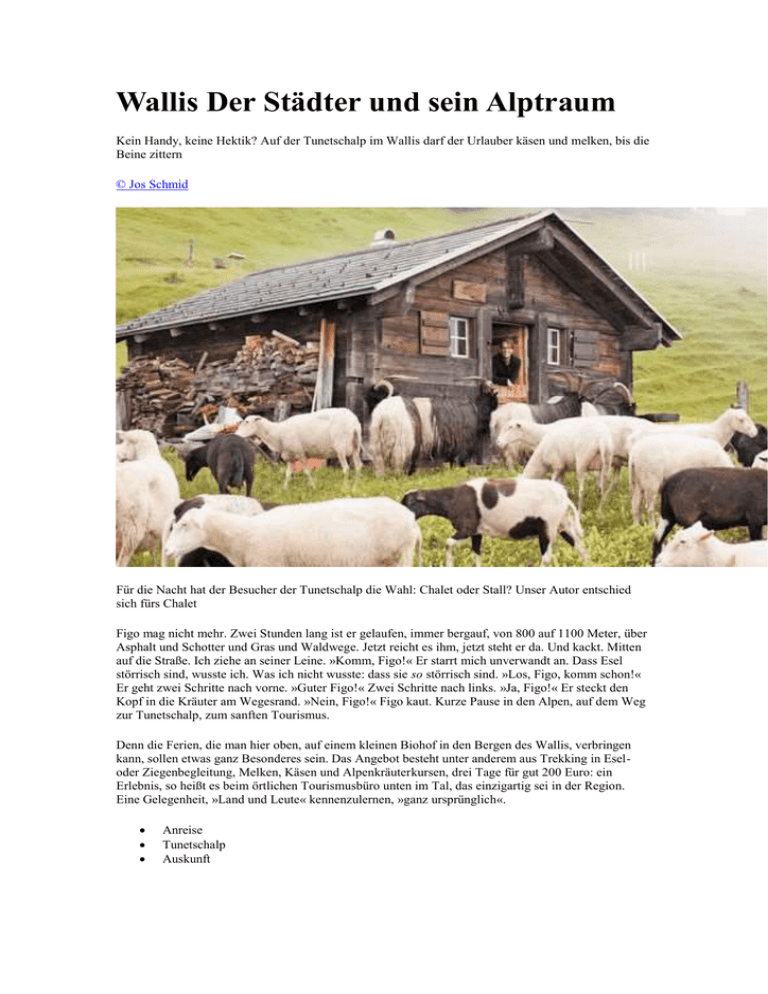

Wallis Der Städter und sein Alptraum Kein Handy, keine Hektik? Auf der Tunetschalp im Wallis darf der Urlauber käsen und melken, bis die Beine zittern © Jos Schmid Für die Nacht hat der Besucher der Tunetschalp die Wahl: Chalet oder Stall? Unser Autor entschied sich fürs Chalet Figo mag nicht mehr. Zwei Stunden lang ist er gelaufen, immer bergauf, von 800 auf 1100 Meter, über Asphalt und Schotter und Gras und Waldwege. Jetzt reicht es ihm, jetzt steht er da. Und kackt. Mitten auf die Straße. Ich ziehe an seiner Leine. »Komm, Figo!« Er starrt mich unverwandt an. Dass Esel störrisch sind, wusste ich. Was ich nicht wusste: dass sie so störrisch sind. »Los, Figo, komm schon!« Er geht zwei Schritte nach vorne. »Guter Figo!« Zwei Schritte nach links. »Ja, Figo!« Er steckt den Kopf in die Kräuter am Wegesrand. »Nein, Figo!« Figo kaut. Kurze Pause in den Alpen, auf dem Weg zur Tunetschalp, zum sanften Tourismus. Denn die Ferien, die man hier oben, auf einem kleinen Biohof in den Bergen des Wallis, verbringen kann, sollen etwas ganz Besonderes sein. Das Angebot besteht unter anderem aus Trekking in Eseloder Ziegenbegleitung, Melken, Käsen und Alpenkräuterkursen, drei Tage für gut 200 Euro: ein Erlebnis, so heißt es beim örtlichen Tourismusbüro unten im Tal, das einzigartig sei in der Region. Eine Gelegenheit, »Land und Leute« kennenzulernen, »ganz ursprünglich«. Anreise Tunetschalp Auskunft Mit dem Zug bis nach Brig, von dort mit der regionalen Matterhorn Gotthard Bahn noch 17 Minuten bis zur Station Mörel. Hier werden die Gäste in der Regel mit Eseln oder Packziegen abgeholt. Die reine Gehzeit zur Tunetschalp beträgt gut zwei Stunden, je nach Lasttier aber auch erheblich länger. Dafür muss man sein Gepäck dann nicht selbst schleppen. Ganz ursprünglich! Mit der Sonne aufstehen, über taunasse Alpwiesen laufen, umgeben nur von Bergen und Tieren! Zugegeben – das einzige Tier, zu dem ich bisher engeren Kontakt hatte, war eine Hauskatze. Und in einer Welt ohne elektrisches Licht und warmes Wasser will ich nicht leben, jedenfalls nicht dauerhaft. Ich bin Städter, und ich bin es gerne. Andererseits: kein Internet, kein Handy, keine Hektik. Körperliche Arbeit in klarem Rhythmus, Zeit, um sich selbst und seinen Seelenfrieden zu finden – allein schon der Gedanke hat etwas Reinigendes. Und so habe ich mich angemeldet: zum Melken, zum Käsen und zum Auftanken. »Hier oben wirst du wieder zum Geschöpf«, sagt Torsten Mittlerweile sind die ersten zwei Stunden meines Urlaubs vorbei, körperlich gearbeitet habe ich schon jede Menge, aber Seelenfrieden scheint dabei bisher nur der Esel gefunden zu haben. Figo frisst immer noch. Neben ihm steht Priska, die mich im Tal abgeholt hat: 25, Kinderpflegefachfrau aus Luzern, Nasenpiercing und lautes Lachen. Priska ist eine der Freiwilligen, die die Tunetschalp bewirtschaften und sich um die Tiere und die Käseproduktion kümmern. Der Alpbauer selbst schaut nur alle paar Tage vorbei. Er hat noch einen anderen Hof und wenig Zeit. Ich zerre am Seil. Nichts. Mein Rücken ist inzwischen schweißnass, mein Rucksack drückt, und meine Hand tut weh. »Ein Tipp«, sagt Priska: »Lass einfach die Leine locker, dann kommt er von selbst.« Ich lasse die Leine locker. Figo hört auf zu fressen, hebt den Kopf und schaut mich an. Dann, plötzlich, trabt er los, die Leine spannt, ich mache einen Satz, Figo trabt weiter, zwei Meter, fünf Meter. Dann steht er wieder. Und frisst. Während der fünf Stunden, die wir brauchen, um die Tunetschalp zu erreichen, gibt es ein Picknick mit Käse, Wurst und Brot aus Eigenproduktion. Priska erzählt, sie habe schon letztes Jahr auf der Alp gearbeitet, mehrere Monate lang, von halb sechs morgens bis acht Uhr abends, für 15 Euro Aufwandsentschädigung pro Tag. »Und das reicht dir?« Priska nickt. »Weil ich mich frei fühle, wenn ich da oben auf der Wiese sitze und die Blumen rieche.« Ich blicke ins Tal hinunter. Ein Kirchturm glänzt im Sonnenschein, ein paar Häuser drängeln sich um ihn herum, rot und braun die Dächer, dazwischen schlängelt sich ein grünes Band, der Dorfbach, und die Vögel zwitschern. Für einen Augenblick schäme ich mich ein bisschen. Jammerlappen. Hinter dem letzten Gatter, das Priska aufstößt, beginnt die Alp: 60 Hektar Land, ein unendlicher grüner Berghang. Grillen zirpen, ein Schmetterling huscht von Blüte zu Blüte, jeder Schritt wird von Dutzenden Grashüpfern begleitet. Irgendwann taucht ein Haus in der Ferne auf, mitten im Berg, mitten auf der Wiese. Hinter dem Haus stehen Tannen, vor dem Haus steht ein Jeep. Wäsche hängt an einer Leine. Priska sagt: »Die Tunetschalp.« Für einen Augenblick überkommt mich so etwas wie Zufriedenheit. Dann beginnt es zu nieseln. In rechtem Winkel zum Haupthaus steht ein längliches Nebengebäude, unterteilt in Käserei, Geräteschuppen und Stall. Die Bauten sind aus dunklem Holz, der Boden davor besteht aus Beton und Schlamm. 113 Schafe und zehn Ziegen gehören zur Tunetschalp. Links hinter einem Gatter blöken Lämmer, rechts grunzen Schweine, dazwischen stehen Torsten und Sabine: ein Ethnologiestudent aus Dresden mit blondem Wuschelhaar und eine rotwangige Hotelfachangestellte aus Baden, aufgewachsen auf dem Hof der Eltern – zwei weitere junge Freiwillige. »Und alle suchen wir dasselbe.« Torsten grinst. »Die ultimative Grenzerfahrung.« Zunächst aber wird es Zeit für das Abendessen. Die Küche liegt im Hauptgebäude. Auf dem Tisch stehen Teller mit Pasta, dazu gibt es Wein und wieder Käse, Trockenfleisch und Brot von der Alp. Wir trinken, essen, reden. Torsten sagt: »Heute werden wir Menschen doch alle behandelt, als wären wir Maschinen. Aber hier oben wirst du wieder zum Geschöpf.« Regen prasselt auf das Dach. Im Herd knistert ein Feuer. Kein Handyklingeln, kein Computerbildschirm. Die ganze Welt wirkt jetzt still und warm und friedlich. Sabine räumt die Teller ab. »Wo willst du schlafen? Besucher haben die Wahl: Chalet oder Stall.« Wenige Minuten später stehe ich neben Torsten im Dunkeln, umgeben von Fliegen und stechendem Geruch. »Ich mag den Stall«, sagt Torsten und zeigt auf ein paar alte Decken im Stroh. »Und wenn die Lämmer noch ein bisschen älter sind, kacken sie auch härter. Dann stinkt es nicht mehr so.« Ich nicke stumm. Torsten zupft eine Decke zurecht. »Ich habe mich daran gewöhnt, aber es riecht schon etwas nach Tier, oder?« Ich nicke noch einmal. Aus einer Ecke ertönt ein Röcheln. Ich gehe einen Schritt zurück. »Was war das?« – »Ein lungenkrankes Lamm.« – »Könnte ich im Chalet schlafen?« Das Chalet ist eine Holzhütte. Es gibt ein Hochbett, keinen Strom, keine Dusche und kein Klo. Ganz ursprünglich. Aus dem Tal leuchten einige Lichter herauf. Man kann die Seilbahn erahnen, den Weg, den sie auf den gegenüberliegenden Hängen nimmt, vom Dorf dort unten bis zu der nächsten Lichteransammlung, der Riederalp. Gelegen am Aletschgletscher, dem größten Gletscher der Schweiz, einem Hauptziel des konventionellen Tourismus in der Region. Der Tourismus, der auf der Tunetschalp betrieben wird, heißt unter Fachleuten »Agrotourismus«. Den Bauern soll er Extraeinnahmen bringen, den Urlaubern das Landleben nahe. Die Nachfrage ist überschaubar. 150 Übernachtungen verzeichnet die Tunetschalp jährlich, 350000 die Riederalp. Beim Melken läuft Musik, Dubstep. Techno ist den Schafen zu schnell Am nächsten Morgen hüllen dicke Wolken die Alp in Nebel. Sabine erwartet mich vor dem Hauptgebäude mit einer Schürze. Heute soll es an die Milch gehen. In der weiß gekachelten Käserei brennt ein Feuer unter einem riesigen Kupferkessel, in dem man die Milch erwärmt, bevor sie durch Bakterienkulturen und durch Schöpfen und Pressen zu einer Masse wird, die dann zu Käse reift. Leider muss die Milch dafür erst aus einem mannshohen Blechbehälter in den Kessel. »Und leider ist unsere Pumpe kaputt«, sagt Sabine. Sie seufzt. Dann greift sie sich einen weißen Eimer, hält ihn unter den Blechbehälter und legt einen Hebel um, woraufhin Milch aus dem Rohr spritzt. Sie füllt den Eimer, leert ihn in den Kessel. Dann sagt sie: »Jetzt du.« Eine halbe Stunde später ist der Kessel voller Milch. Ich bin es auch. Sabine drückt mir einen überdimensionalen Schneebesen in die Hand. »Rühren, sonst verklumpt die Masse.« Ich rühre, ich schöpfe, ich schneide, bis Sabine irgendwann in den Kessel greift und eine Handvoll weißer Klümpchen herausholt. »Probier mal. Jetzt quietschen sie im Mund.« Die Klümpchen schmecken nach nichts, aber immerhin quietschen sie tatsächlich. Sabine lächelt. »Das hast du gut gemacht.« Sie blickt mich an. »Am Ende wirst du es lieben. Du wirst gehen, aber die Alp wird dein Leben verändert haben.« Ich nicke und kaue meine Klümpchen, still und stolz. Wir käsen den halben Tag. Am Nachmittag fühlt sich mein Leben wahrhaftig anders an als je zuvor. Ich stehe auf dem Hof, Regen tropft von meiner Nasenspitze, vor mir ein Dutzend schmutziger Hinterteile: Melkzeit. »Die Schafe lernst du als Erstes von hinten kennen«, sagt Torsten, während er auf einen Lastwagenanhänger steigt. An der mobilen Melkstation ist ein Lautsprecher befestigt, aus dem Bässe über den Platz wummern. »Dubstep«, sagt Torsten, »fürs Melken. Die Schafe mögen den gleichmäßigen Rhythmus. Techno ist ihnen zu schnell.« Er grinst, dann ruft er: »Hopp, Schafe, hopp!« Zwölf Hinterteile rennen über eine Rampe den Anhänger runter, zwölf andere Hinterteile rennen hoch. »Du darfst.« Ich bemühe mich, Torstens Anweisungen zu folgen. »Als Erstes nimmst du ein Eutertuch und reinigst die Zitzen.« Ich reiße ein kleines Papiertuch aus einem Eimer, greife mir ein Euter. Wasser rinnt meine Oberarme herunter. Die Zitzen fühlen sich warm, fast heiß an. Ich rubbele mit dem Tuch an ihnen herum, bis sich eine grünlich-braune Masse löst. Jetzt die beiden Saugnäpfe, rechts einen, links einen, Verschluss zu. Im Takt der Musik beginnen sie, Milch durch zwei Schläuche in einen Blecheimer zu zuzeln. Der Regen wird unterdessen stärker, kalter Wind peitscht mir ins Gesicht. Mit dem Handrücken schiebe ich meine Brille nach oben. Meine Haut riecht nach Gülle. Ich würge ein bisschen. Torsten springt von dem Anhänger. »So nass und kalt war es echt noch nie.« Er packt ein Euter, drückt, knetet. »Manchmal sind die Milchkanäle sehr klein. Dann musst du drücken, damit die Milch anfängt zu fließen.« – »Wie hältst du eigentlich den Dreck aus?« – »Ach, Städte sind doch auch dreckig. Das hier ist wenigstens guter Dreck.« Ich drücke ein Euter. Einmal, zweimal. Noch einmal. Da! Eine weiße Flüssigkeit rinnt in den Schlauch. Ich bin zufrieden mit mir und meinem Werk, als plötzlich ein Schafsschwanz durch die Luft schnellt und mir Sekunden später etwas Warmes aus der Nase läuft. Blut? Ich nehme ein Eutertuch, putze mir die Nase. Der Geruch von Desinfektionsmittel mischt sich mit Güllegestank. Regen dringt durch mein Cape. Die Alpen sind weg, mein Seelenfrieden ist es auch, verschwunden hinter dunklen Wolken und unzähligen Hinterteilen. Meine Beine zittern. Ich will nicht mehr. Da höre ich eine Stimme. »Kannst du mir helfen?« Sabine steht in der Stalltür, in der Hand ein Fläschchen, neben sich ein Lamm. »Jemand müsste es füttern.« Ich ziehe mein Regencape aus, nehme die Flasche in die Hand und das Lamm auf den Arm. Es ist weich und warm und zittert fast so sehr wie ich. Das Lamm beginnt zu trinken, erst langsam, dann in großen, gleichmäßigen Schlucken. Irgendwann hört es auf zu zittern, hören wir auf zu zittern. Zwei Geschöpfe. Und beide stinken nach Schaf.