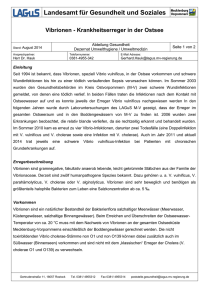

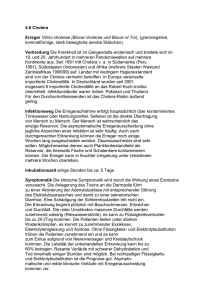

Das RpoS-Protein aus Vibrio cholerae

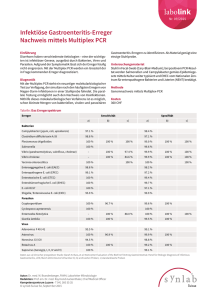

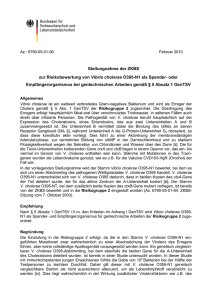

Werbung