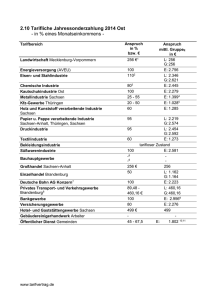

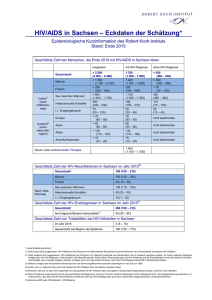

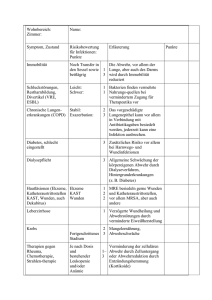

Infektionsepidemiologischer Jahresbericht 2011

Werbung