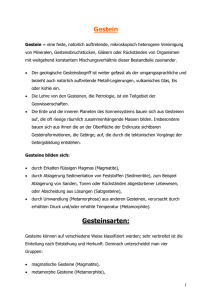

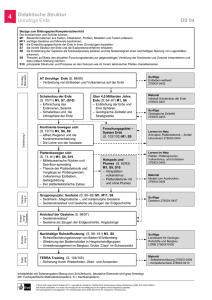

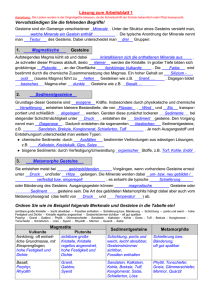

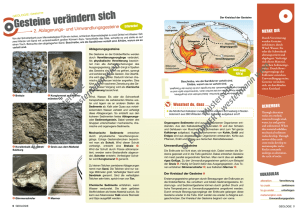

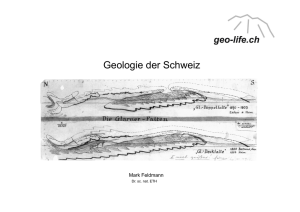

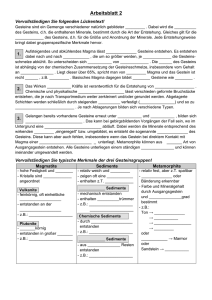

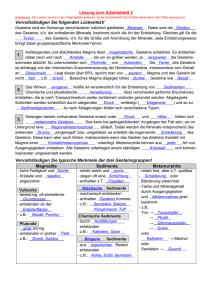

gesteine und tektonik des sarekgebirges nebst

Werbung