Kann die Psychiatrie die Seele heilen? Heilen aus psychiatrisch

Werbung

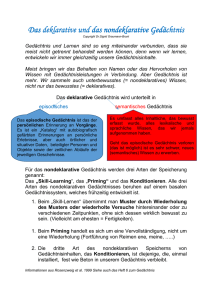

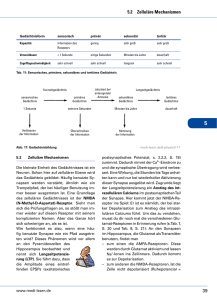

Kann die Psychiatrie die Seele heilen? Heilen aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht Vortrag an der Tagung des Hilfsvereins für Psychischkranke am 20. Mai 2010 Einleitung Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich aus mehreren Gründen bei der Vorbereitung dieses Vortrags ziemlich schwer getan und mich ein wenig gestresst gefühlt habe. Einerseits weiss man über das Thema sehr wenig. Obwohl wir als Psychiater und Psychotherapeutinnen den ganzen Tag der Ansicht sind, zu heilen, gibt es wenig empirisch-wissenschaftlich erwiesene Befunde, die ich Ihnen präsentieren könnte. Andererseits ist dieses Thema sehr komplex, so dass ich im Vortrag lediglich ein paar Kernpunkte herausgreifen kann, diese dann auch noch vereinfachen muss, um es Ihnen auch verständlich machen zu können. Ich versuche diesen Vortrag auf ein paar Thesen aufzubauen und ich bitte Sie, immer wieder auch vor Augen zu halten, dass ich hier neben gewissen Befunden, die wissenschaftlich abgestützt sind, vor allem meine persönliche Meinung vertrete, die sich vor allem auf meine jahrelange Erfahrung als Psychiater und Psychotherapeut abstützt. 1. These: Heilen aus psychiatrisch-psychoherapeutischer Sicht setzt ein möglichst umfassendes Verstehen des Menschen und ein In-Beziehung-Treten mit dem Menschen voraus. 2. These: Ein annäherndes Verstehen des Menschen ist nur auf dem Hintergrund eines umfassenden bio-psycho-sozialen Modells möglich. 3. These Obwohl die Psychiatrie und Psychotherapie ihre theoretischen Modelle und ihre therapeutischen Konzepte auf dem bio-psycho-sozialen Modell aufbaut, wird dieses in seiner Konsequenz letztendlich im Alltag kaum angewendet. Um Ihnen die ersten beiden Thesen näher zu bringen, will ich zuerst separat auf die drei Dimensionen des bio-psycho-sozialen Modells eingehen. Es gibt auch Autoren, die das bio-psycho-sozialen Modell um eine vierte Dimension, nämlich die Spiritualität ergänzen. Darauf werde ich nicht eingehen, da ich der Ansicht bin, dass diese Dimension in den nachfolgenden Referaten stärker beleuchtet wird. Biologische Sichtweise In den letzten Jahren hatte die neurobiologische Forschung grosse Beachtung erhalten. Kaum ein Artikel in Fachzeitschriften erscheint ohne einen Hinweis oder ohne Zitate der neusten neurobiologischen Forschungsresultate. Durch die neueren, bildgebenden Verfahren können wir durch Farbbilder die Gehirnaktivierung nachvollziehen. Wir sehen also direkt, wo das Gehirn bei einer gewissen Tätigkeit oder bei gewissen Emotionen aktiv ist. Diesem Schauspiel zu zuschauen, macht nicht nur neugierig, sondern vermittelt uns auch die Illusion, direkt ins Gehirn und seiner Funktionsweise hinein schauen zu können. Dies lässt bei uns ein Gefühl der Objektivität entstehen. Dies ist soweit in Ordnung. Problematisch wird es erst dann, wenn wir aufgrund dieser Illusion und dieser vermeintlichen Objektivität zu glauben beginnen durch Interventionen, diese Gehirnaktivitäten direkt beeinflussen zu können. Dies ist aber nur ein neuer Reduktionismus, d.h. wir gehen wieder zurück in frühere medizinische Ansichten, wo wir gemeint haben, dass im Gehirn irgendwo wie auf einer Landkarte gewisse Erlebnisweisen oder motorische Aktivitäten abgebildet sind. Das Gehirn ist aber ein sich selbst organisierendes Netzwerk, dessen Funktionsweise noch lange nicht dadurch erklärt werden kann, wenn irgendwo Aktivitäten sichtbar werden. Ich kann also lediglich sagen, dass beispielsweise bei einer gewissen Tätigkeit, dieses oder jenes Hirnareal aktiviert wird, ich kann aber nicht sagen, was sonst noch durch diese Gehirnaktivierung beeinflusst wird, geschweige denn welche Absichten, Gedanken oder Gefühle ich bei dieser Tätigkeit habe. Wir Menschen funktionieren immer multimodal, das heisst bei einer Tätigkeit verarbeiten oder aktivieren wir immer auch noch andere Sinneskanäle, die uns gar nicht bewusst werden. Eine Forschungsanlage muss aber immer so stark vereinfacht werden, damit diese den wissenschaftlichen Standards genügt - jede Untersuchung muss repetierbar und nachvollziehbar sein - so dass durch diese Simplifizierung kaum ein wirklich reales Umfeld imitiert werden kann. Die neurobiologische Forschung wird uns zwar immer wieder neue Resultate bringen und damit unseren Horizont im Verstehen der Funktionsweise des Menschen weiter bringen. Gleichzeitig werden wir aber immer, bedingt durch die Vereinfachung der Forschungsmodelle und aufgrund der netzwerkartigen Organisation des Gehirns, an Grenzen stossen. Das Gehirn funktioniert nicht im Sinne eines monokausalen Organismus. Welche neurobiologischen Befunde sind heute zentral wichtig? • Die Plastizität von Hirnfunktionen. Unser Gehirn ist bis ans Ende des Lebens formbar, d.h., dass wir bis ans Lebensende immer Neues lernen können. Wir können heute durch spezifisches Training neuropsychologische Funktionen, wie beispielsweise durch das Aufmerksamkeitstraining, fördern. Dies geschieht z.B. beim Neurofeedback, ein ADHS-Patient kann durch die Beobachtung seiner Hirnaktivität im Bildschirm lernen, wie er diese selber regulieren kann. Da wir wissen, dass unsere Befindlichkeit von der Konzentration gewisser Botenstoffen in der Blutbahn abhängt und wir ebenfalls wissen, dass die Hormonausschüttung durch die Aktivität gewisser Hirnareale gesteuert werden, könnten wir uns für die Zukunft folgendes vorstellen. Es werden Nanodetektoren in die Blutbahn von Menschen eingeschleust, die dort die relevanten Botenstoffe im Organismus bestimmen und die Konzentration dieser an einen Kleincomputer melden, der sich am Handgelenk der betreffenden Person befindet. Gleichzeitig müsste dieser Mensch eine Kappe mit Detektoren tragen, die die Hirnströme messen und das jeweilige Erregungsmuster ebenfalls an einen Kleinrechner weitergeben. Durch die Verbindung der Daten der Blutwerte mit denjenigen der Hirnströme kann dieser Mensch trainieren, durch welche Hirnaktivität er seine Befindlichkeit beeinflussen kann. • Ähnliches gilt auch für die Medikamentenforschung. Durch die Befunde der neurobiologischen Forschung konnten wir mit immer spezifischeren selektiveren Medikamenten Nervenendzellrezeptoren beeinflussen. Wir glaubten an eine Revolutionierung der medikamentösen Therapie, die Erfahrung zeigt aber, dass diese Medikamente trotz ihrer Spezifität nach wie vor sehr individuell wirksam sind. Die neusten Forschungen werden jedoch dahin gehen, dass wir durch bestimmte Analysen der Blutwerte und der Hirnstromaktivitäten eines Menschen genauer und besser vorhersagen können, wer auf welche medikamentöse Behandlung anspricht. Diese neurobiologischen Forschungen sind verführerisch und nehmen auch sehr viel Raum in der Diskussion ein. Die vermittelte und vermeintliche Objektivität und der damit verbundene Anspruch auf Wissenschaftlichkeit inszenieren ein „So ist es, da sind keine weiteren Diskussionen notwendig.“ Und trotzdem ist es eine reduktionistische Sichtweise der Medizin. Wir brauchen zwar die Grundlagenforschung und wir brauchen das Detailverständnis, aber es besteht dabei die Gefahr, dass das Gesamtverständnis für den Menschen ausser Acht gelassen wird. Durch die einseitige Betonung der neurobiologischen Forschung fallen wir wieder zurück in die überwunden geglaubte Dichotomie zwischen Körper und Seele. Wir gehen sogar noch weiter indem wir nämlich die Seele völlig vernachlässigen. Denn auch wenn mein Gehirn irgendwo aktiv ist, sagt dies noch nichts darüber aus, wie ich mich fühle, wer ich eigentlich bin, was mich als Mensch berührt, welche Gedanken mich als Mensch beschäftigen. Ich erzähle Ihnen dazu eine Anekdote einer meiner psychiatrischen Lehrer, Albert Erlanger: Er war damals Dozent an der Universität Zürich, wo er den Medizinstudenten im 6. Studienjahr das Repetitorium in Psychiatrie als Vorlesung gab. Im Rahmen dieser Vorlesung ging er auch darauf ein, wie man mit depressiven Menschen umzugehen hat, welche Techniken zur Gesprächsführung man benötigt und wie wichtig die Mitmenschlichkeit ist, um den Menschen mit einer depressiven Störung helfen zu können. Am Ende der Vorlesung kam ein Student zu Albert Erlanger und fragte ihn folgendes: "Ich bin nun verwirrt. Prof. Angst (damaliger Leiter der Forschungsabteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich) hat in seiner Vorlesung erzählt, dass man depressiven Menschen lediglich Medikamente geben müsse. Man könne sie in einem Bett in ein Zimmer schieben. Als Arzt muss lediglich warten, bis das Medikament wirkt, ansonsten hätte man nichts tun. Nun haben Sie erzählt, dass es neben den Medikamenten auch sehr wichtig ist, wie wir mit diesen depressiven Menschen umgehen und wie wir mit ihnen sprechen. Lieber Herr Erlanger, was soll ich nun lernen, an was soll ich nun glauben"? Albert Erlanger gab ihm folgende Antwort: "Für die Prüfung lernen Sie das von Prof. Angst, für das Leben das von mir". Ich glaube diese Anekdote zeigt eindrücklich, dass das biologische Verständnis zwar sinnvoll, wichtig und notwendig ist, dass es aber unbedingt ergänzt werden muss. 2. Psychologische Ebene Bei der Psychologischen Ebene gehe ich praktisch ausschliesslich auf die Beziehungsebene im psychotherapeutischen Kontext ein. Ich versuche, diese Ergänzung der neurobiologischen Forschung durch eine psychologisch-psychotherapeutische Ebene anhand der modernen Gedächtnisforschung aufzuzeigen. Gerade anhand diesen Forschungsarbeiten kann demonstriert werden, wie sich die neurobiologische und psychologische Ebene gut ergänzen. Aus der modernen Gedächtnisforschung haben wir gelernt, dass die Einsicht viel weniger therapeutisch wirksam ist als früher geglaubt. Veränderungseffektiver sind viel mehr neue Beziehungserfahrungen. Ich werde versuchen, Ihnen dies anhand des jetzigen Wissens des Gedächtnisses zu erklären. Das Gedächtnis ist nicht wie früher angenommen ein Archiv, in dem frühere Erfahrungen und Erinnerungen einfach nach einem System abgelegt werden, vielmehr ist das Gedächtnis dynamisch. Bei jeder Erinnerung verändert sich auch wieder die Erinnerung selber. Das Gedächtnis ähnelt eher einem prozesshaften Malen eines Bildes, als einem geordneten bibliothekartigen Archiv. Wir unterscheiden heute das explizite Gedächtnis, in dem das Faktenwissen und das autobiografische Wissen abgelegt sind, sowie das implizite Gedächtnis, in dem die Beziehungserfahrungen, das emotionale Gedächtnis, die Fertigkeiten und die verschiedenen Wahrnehmungen abgespeichert werden. Dieses implizite Gedächtnis ist besonders wichtig in der Therapie. Bei jeder Erinnerung werden auch sinnliche, motorische und emotionale Qualitäten hervorgerufen. Dies können Sie selber testen. Wenn Sie sich beispielsweise intensiv an einen Ihrer Elternteile erinnern, werden Sie diese Person leibhaftig vor sich sehen, wie sie sich bewegt, welche Emotionen sie ausstrahlt und Sie werden sich vielleicht sogar an Berührungen oder an einen Geruch erinnern. Das bedeutet, dass im Gedächtnis nicht nur das Objekt an und für sich abgespeichert ist, sondern auch die Interaktionen von unserem ganzen Körper mit diesem Objekt verankert sind. Viele Forscher sprechen deshalb auch heute eher von einem Körpergedächtnis. Das bedeutet, dass eine Erinnerung immer unser ganzes Beziehungsschema aktiviert. Diese Aktivierung der Beziehungsschematas, die uns in der Regel nicht bewusst ist, kommt aber nicht nur durch die Erinnerung zum Tragen, sondern sie wird auch in jeder neuen Begegnung und Erfahrung aktiviert. Thomas Fuchs (Psychiater und Psychotherapeut in Heidelberg und Autor des kürzlich erschienen Buches „Das Gehirn - ein Beziehungsorgan“) beschreibt mit dem impliziten Gedächtnis alle Formen des Gedächtnisses, des Könnens und des Wissens, die im gegenwärtigen Wahrnehmen und Verhalten unwillkürlich wirksam sind, ohne dass man sich dabei an Vergangenes erinnert. Das implizite Gedächtnis ist somit immer gegenwärtig und wirksam auf unsere neuen Erfahrungen. Obwohl ich am Anfang zwischen expliziten und impliziten Gedächtnis unterschieden habe, gibt es keine scharfe Grenze zwischen dem expliziten und dem impliziten Gedächtnis. Vielmehr kann bewusst Gelerntes, also im expliziten Gedächtnis abgespeichertes, mit der Zeit ins implizite Gedächtnis übergehen. Beim Lernen eines Instrumentes ist dies in der Regel der Fall. Sie üben vorerst mit dem neuen Instrument mühsam Tonleitern, mit der Zeit geht dies aber automatisch, die Finger machen es von selbst – das mühsam Gelernte wurde damit im impliziten Gedächtnis abgespeichert. Beim Lernen eines Instruments ist dies natürlich ein Vorteil. Im Rahmen unserer Entwicklung und unserer Erfahrungen kann dies aber auch ein Nachteil sein, beispielsweise wenn wir über längere Zeit schwierige Beziehungsinteraktionen erfahren haben und diese dann im impliziten Gedächtnis abgespeichert werden. Ein Umlernen und Erleben von neuen weniger traumatisierenden Beziehungserfahrungen sind dann nur in einem langen und manchmal auch beschwerlichen Weg in der Psychotherapie möglich. Wir betrachten das Unbewusste nicht mehr wie Freud als Archiv, in dem Erinnerungen verdrängt werden, sondern als sich vergegenwärtigende Beziehungserfahrungen als Muster, die sich bei uns in Beziehungserfahrungen immer wieder zeigen und akti- viert werden. Wir geraten unwillkürlich immer wieder in dies Muster hinein. Es sind unsere blinden Flecke, die immer wieder auftauchen. Daniel Stern spricht deshalb auch von einem "impliziten Beziehungswissen", das bedeutet ein Wissen, wie man mit anderen umgeht. Das entspricht also mehr das Wie und nicht das Was. Wenn wir nun als Menschen unsere ersten Beziehungserfahrungen nicht als sicher und verlässlich erleben, entstehen Bindungsstörungen. Wir entwickeln ein mangelndes Repertoire, wie wir uns mit Anderen verhalten sollen, welche Signale wir geben sollen und wie wir Signale von Anderen interpretieren sollen. Dieses mangelnde Repertoire mit Anderen umzugehen, führt zu einer physiologischen Stressreaktion. Unter Stress können Affekte weniger gut reguliert werden, was dazu führt, dass Affektstörungen, Impulskontrollstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und damit Beziehungsstörungen entstehen können. Erst die Psychotherapie kann daran etwas ändern. Durch das interpersonelle Erlernen von neuen positiven und günstigen Beziehungsschematas sowie durch das Wiederholen und Automatisieren dieser, werden neue Bahnen in unserem Gehirn aktiviert und ein neues neuronales Aktivitätsmuster für Beziehung entwickelt. Um aber unseren Patienten neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen, müssen wir als Therapeuten wirklich mit unseren Patienten in Beziehung treten, uns zeigen, authentisch und spürbar werden, damit wir als Therapeuten auch "leibhaftig" erfahren werden können. Im Darübersprechen, wie nun diese Beziehung neu erlebt wird, kann das Erlebte eingeordnet und durch Wiederholungen eingeübt werden. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass diese neuen Beziehungserfahrungen mit bestehenden positiven Erlebensmuster verknüpft werden können. Das bedeutet, dass wir mit den Ressourcen, den Stärken und den positiven Erfahrungen des Patienten arbeiten müssen. In den letzten Jahren haben neue Forschungsarbeiten die "Now Moments" beschrieben. Unter diesen "Now Moments" verstehen wir überraschende, ungewohnte neue Erfahrungen, die zu Schlüsselmomenten und in der Therapie effektiv genutzt werden können. Es sind Momente der Begegnung, die die automatisierte Inszenierung unterbrechen, da sie die Erwartungen nicht erfüllen. Gerade diese "Now Moments" sind therapeutisch intensiv wirksam. Sie alle kennen aus Ihrem Leben solche "Now Moments", wenn Sie plötzlich etwas für sich mit einem Aha-Erlebnis neu erkannt haben oder eine neue Einsicht, eine neue Blickweise entwickelt haben. Diese "Now Moments" kommen in der Regel nur in Begegnungen vor. Dies wusste schon Sartre, indem er folgendes sagte: "Selbstfindung ist nur in Beziehungen möglich". In solchen "Now Moments" kommt es zu einer Neubewertung der Situation, die anschliessend reflektiert und verarbeitet und somit auch integriert werden kann, was dann schlussendlich zu einer Verhaltensänderung führt. Indem wir dem Patienten helfen, sein eigenes Erleben möglichst angstfrei anzuschauen und erfahren zu lassen, seinen inneren Konflikten zu begegnen und diese auch bewusst zu machen, helfen wir ihm sich zu einem "Real self" (nach Masterson) zu entwickeln. Das wirkliche Selbst (Real self) ist nach Masterson gekennzeichnet durch: • Autonomie: das bin ich, das habe ich geschafft, so erkenne ich mich, so kann ich mich durchsetzen, so kann ich zu mir stehen und auf mich vertrauen • Kreativität: Neues kann entdeckt werden, alte Muster können umgeformt werden • Intimität: innerhalb einer Beziehung getraue ich mich zu zeigen und mich auszudrücken, ohne Angst verlassen zu werden oder aufgefressen zu werden Es geht also darum, dem Patienten zu helfen und ein Bild darüber zu entwickeln, wie er sich sieht, wie er mit sich selbst und seinen Affekten umgeht, wie wertvoll er sich ist, wie er mit Anderen umgeht und sich mit ihnen verständigt (Empathiefähigkeit), und welche Bindungen er mit Anderen eingehen kann. Als Therapeut ist es notwendig, ein verstehendes In-Beziehung-Treten zu entwickeln. Um mit dem Patienten in eine echte Beziehung treten zu können, braucht der Therapeut Offenheit. Es muss ihm möglich sein, Vertrauen beim Patienten aufzubauen. Dies kann der Therapeut aber nur, wenn er auch fähig ist, zuerst Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu würdigen und verlässlich zu sein und bleiben. Nur wenn sich der Patient vom Therapeuten emotional angenommen, verstanden und akzeptiert fühlt, wird er bereit sein, sich auf Veränderungsprozesse einzulassen. Dies fordert vom Therapeuten ein hohes Ausmass an emotionalem Engagement, an einem SichEinlassen auf Menschen, an Flexibilität des Beziehungsangebots und an Humor. Apropos Humor, einer meiner ersten Psychotherapielehrer lehrte mich folgendes: "Mir ist es wichtig, dass ich mindestens einmal pro Stunde mit den Patienten herzhaft lachen kann". Bei diesem Therapeutenverhalten kann der Patient in der Beziehung neue Erfahrungen machen. Er erhält dadurch Einblick in seine eigenen Emotionen und in sein eigenes Verhalten. Er lernt, darüber reflektieren zu können. Er kann seine eigenen Zustände bei sich selber einordnen, was ihm hilft genauer zu zuweisen, welche Emotionen, Zustände usw. zu ihm dem Patienten gehören und welche zum Anderen gehören. Damit lässt er sich weniger in Verstrickungen ein. Der Therapeut muss aber zu einem echten Gegenüber werden, nicht ein Techniker, der Krankheiten behandelt, sondern ein Mensch, der andere Menschen, die leiden, begleitet und ihnen hilft, sich besser zu verstehen. Somit ist Therapie, Heilung und persönliches Wachstum über zwischenmenschliche Beziehung zu erreichen. Ein gesundes Selbst kann nur dann stark und kreativ handeln, wenn es in Beziehung zu Anderen steht, es in diesen Beziehungen neue Erfahrungen macht und sich neu entdeckt. 3. Soziale Dimension Die Patienten stehen aber nicht nur mit dem Therapeuten in Beziehung, sondern immer auch mit anderen Menschen. Deshalb müssen die biologischen und psychologischen Ebenen noch einmal durch die soziale Ebene ergänzt werden. Wir wissen, dass eine menschliche Handlung immer sozial eingebettet ist. Personen existieren eigentlich nur als Mitglieder einer Gemeinschaft. Gleichzeitig bestehen Gemeinschaften aus Individuen. Dadurch entsteht eine komplexe Realität von Personen-inGemeinschaft. Das bedeutet, dass der soziale Kontext die Persönlichkeitsbildung mitgestaltet und prägt. Die Persönlichkeitsbildung hängt von vielen Faktoren ab: • Familienbeziehungen • Persönliche Beziehungen • Bildung / Beruf • Kulturelles Umfeld (Werthaltung, Religion, Hobbies, Sozialisation) Der Mensch ist als Person immer in einem sozialen System eingebettet, in dem er verschiedene Rollen übernimmt. Durch die verschiedenen Rollenübernahmen in der Gemeinschaft können unterschiedliche Spannungsfelder entstehen: • Ich versus Du • Selbstregulierung versus Anpassung • Selbstbild versus Fremdbild Es entsteht somit immer ein Spannungsfeld, zwischen Subjektfokus und Objektfokus. Diese Spannungsfelder wirken in die Therapie hinein und müssen dort Beachtung erhalten und bearbeitet werden. Falls diese ausser Acht gelassen werden, ist Heilung kaum möglich. Wir wissen aus Erfahrung und auch aus der Krankheitsverlaufsforschung, dass der soziale Kontext viel zur Aufrechterhaltung der Krankheitssymptome beitragen. Eindeutiger formuliert kann man sagen, dass der Patient keine Krankheit hat, sondern die Krankheit ist ein lebendiger Prozess, der insbesondere durch den sozialen Kontext aufrecht gehalten wird. Dazu zwei kleine Beispiele: Wenn ein Mensch aufgrund seiner Arbeitslosigkeit depressiv geworden ist, ist Heilung trotz guter Medikamente und geeigneter Psychotherapie kaum möglich, wenn die Arbeitslosigkeit weiter bestehen bleibt. Oder ein Forscher in den USA konnte zeigen, dass Arbeitstherapie bei Menschen mit einer schizophrenen Störung zwar eine gute Struktur im Alltag gab, die Symptomatik der Erkrankung aber kaum beeinflusste. Erst als die Patienten für ihre geleistete Arbeit einen Lohn erhielten, besserten sich die Symptome. Daraus lässt sich das Fazit ziehen, erst wenn sich der Patient als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft erfährt, wird er sich auch besser fühlen! Da lohnt es sich zum Schluss noch einmal an den Anfang des Vortrages zurück zu kehren, nämlich zur neurobiologischen Forschung. Diese hat in den letzten Jahren deutlich aufgezeigt, wie wichtig die Epigenetik für uns ist. Unter Epigenetik verstehen wir eine Art Verpackung des Genoms. Wir haben zwar unsere Genanlage, aber ob unsere Gene auch aktiviert werden, hängt von der Epigenetik ab. Die Epigenetik ist aber weitgehend von der Umwelt abhängig. So haben die Umwelteinfüsse mehr Ge- wicht bei der Prävention, Entstehung und auch der Behandlung von Krankheiten als bisher angenommen. Diese Forschung beweist auch, dass sich unser Erleben und wie wir mit uns umgehen in unserer Epigenetik niederschlägt und dort auch Veränderungen bewirken können. Das heisst nichts anderes, als dass eine Therapie nie ganzheitlich sein kann und Heilung nicht möglich wird, wenn wir nicht das gesamte Umfeld eines Patienten mit in die Therapie einbeziehen. 4. Schlussfolgerungen. Ich ging von den drei Thesen aus: 1. These: Heilen aus psychiatrisch-psychoherapeutischer Sicht setzt ein möglichst umfassendes Verstehen des Menschen und ein In-Beziehung-Treten mit dem Menschen voraus. 2. These: Ein annäherndes Verstehen des Menschen ist nur auf dem Hintergrund eines umfassenden bio-psycho-sozialen Modells möglich. 3. These Obwohl die Psychiatrie und Psychotherapie ihre theoretischen Modelle und ihre therapeutischen Konzepte auf dem bio-psycho-sozialen Modell aufbaut, wird dieses in seiner Konsequenz letztendlich im Alltag kaum angewendet. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass alle drei Dimension des bio-psycho-sozialen Modells in die Behandlung miteinbezogen werden müssen, eine alleinige Betrachtung einer Ebene führt nicht zum Ziel. Die Beachtung aller Dimensionen bedeutet aber eine sehr grosse Herausforderung für den Therapeuten wie auch für den Patienten, der Heilungsprozess wird um einiges komplexer und vielschichtiger. Wenn wir die heutigen Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen anschauen, müssen wir leider feststellen, dass die Behandlungsansätze in keiner Weise diesem dreidimensionalem Modell entsprechen. Ist das ein möglicher Grund dafür, dass die neuen Erkenntnisse über Krankheiten und die moderneren Therapien noch wenig zu besseren Krankheitsverläufen beigetragen haben? Es ist erschreckend zu sehen, wie die Krankheitsverläufe in den letzten Jahren trotz den neuen Erkenntnissen prak- tisch gleich geblieben sind. Wir sollten in den Versorgungsstrukturen alles daran setzen das dreidimensionale Modell auch umzusetzen. Doch leider bin ich da etwas pessimistisch, wenn ich die heutige Psychiatrielandschaft und den gegenwärtig stark dominierenden Einfluss des biologischen Modells anschaue. Aber man soll einen Vortrag nicht mit Pessimismus schliessen. Optimistisch könnte ich ja sagen, dass wir es selber in den Händen haben, wie wir unsere Arbeit gestalten wollen. Veränderung soll zuerst auch bei uns selber beginnen. Wenn wir verstehen, dass wir als Person, die in Beziehung treten kann, die Therapie und den Heilungsverlauf beeinflussen, stehen uns viele Möglichkeiten offen. Dazu zum Schluss ein Zitat vom Psychiatrieprofessor John Nemiah: "Wir selbst sind das Instrument, das die Tiefen der Seele des Patienten sondiert, das mit seinen Gefühlen mitschwingt, seine verborgenen Konflikte entdeckt und die Gestalt seiner wiederkehrenden Verhaltensmuster erkennt". Julius Kurmann Dr. med., Chefarzt Luzerner Psychiatrie MAS Philosophie + Management Mai 2010 Literatur beim Verfasser W:\Azd-Ur\Chefarzt\Vorträge\Externe Vorträge\Heilen\Heilen aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht.doc