botanik – ubrm 1.semester

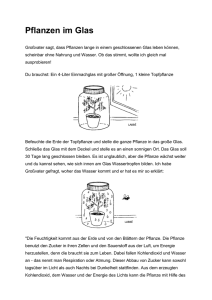

Werbung