des Fachtextes

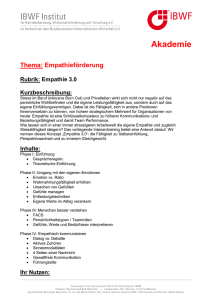

Werbung

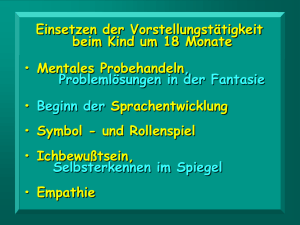

Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ Empathie bei schweren psychischen Störungen Hans-Jürgen Luderer 1.Einführung Empathie wird im Allgemeinen als die Bereitschaft und die Fähigkeit verstanden, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Unterschieden wird dabei zwischen kognitiver Empathie, d. h. der Fähigkeit, zu erkennen, was andere Menschen denken, fühlen und wollen, und emotionaler Empathie, d. h. der Bereitschaft und Fähigkeit, dies alles mitfühlend nachzuvollziehen. Hohe kognitive und geringe emotionale Empathie findet sich beispielsweise bei Betrügern, die ihre Fähigkeiten einsetzen, um andere Menschen für ihre Interessen auszunutzen. Ein geringes Ausmaß kognitiver und ein hohes Ausmaß emotionaler Empathie kennzeichnet Personen, die intensiv mit anderen Menschen mitleiden oder sich mit ihnen freuen können, aber den Hintergrund des Leidens oder der Freude nur mit Schwierigkeiten nachvollziehen können. Es versteht sich von selbst, dass in der Psychotherapie beide Komponenten der Empathie in hohem Maß erforderlich sind. In der Gesprächspsychotherapie und der personenzentrierten Beratung bezeichnet der Empathiebegriff nicht nur die Fähigkeit, Gedanken, Wünsche und Gefühle anderer Personen kognitiv und emotional nachzuvollziehen, sondern darüber hinaus die Fähigkeit, anderen Personen das Verstandene mitzuteilen. Die Empathie vollzieht sich somit in zwei Schritten, dem Verstehen und der Kommunikation des Verstandenen. Die Empathie im Sinne der personenzentrierten Psychotherapie und Beratung bezieht sich auf den inneren Bezugsrahmen des Kommunikationspartners, den „internal frame of reference“, d. h. auf die persönliche Wahrnehmungs- und Erlebenswelt eines Menschen. Viele Faktoren nehmen hierauf Einfluss. Neben dem Geschlecht, dem Lebensalter und der sozialen Situation spielen biographische und aktuelle psychosoziale Belastungen, aber auch Beeinträchtigungen der körperlichen und psychischen Gesundheit eine wichtige Rolle. Schwere psychische Störungen verändern das innere Erleben und damit den inneren Bezugsrahmen der betroffenen Patienten und ihrer Angehörigen in charakteristischer Weise. Wer die störungsbedingten Aspekte des inneren Bezugsrahmens kennt, ist besser in der Lage, das Erleben der unmittelbar und mittelbar Betroffenen empathisch nachzuvollziehen. Dies soll anhand verschiedener Gruppen psychischer Störungen (Demenzen, Abhängigkeit von psychotropen Substanzen, Schizophrenien, affektiven Störungen und Angststörungen) gezeigt werden. 142 Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 Es wird nicht möglich sein, in diesem Beitrag die störungsspezifische Empathie beim gesamten Spektrum psychischer Störungen zu beschreiben. Die Empathie gegenüber den Angehörigen wird dabei nur angedeutet werden können. Deutlich werden soll aber, wie verschieden die persönliche Erlebenswelt von Personen mit unterschiedlichen psychischen Störungen sein kann und wie unterschiedlich dementsprechend empathische Interventionen aussehen müssen. Dabei soll gezeigt werden, wie sich sorgfältige Diagnostik und der Gedanke der selbstgesteuerten Veränderung („... ways of being with people which evoke self-directed change ...“, Rogers, 1975, S. 3) gegenseitig befruchten können. 2.Ein Modell der störungsspezifischen Empathie Das im Folgenden vorgestellte Konzept der störungsspezifischen Empathie wurde in Bezug auf Schizophrenien publiziert (Luderer, 2008a) und in einem Beitrag für die niederländische Zeitschrift für personenzentrierte Therapie und Beratung (Luderer, 2008b) auf drei große Störungsbilder erweitert. Es geht von folgenden Annahmen aus: 1. Personentrierte Interventionen beziehen sich auf den inneren Bezugsrahmen der Patienten / Klienten. 2. Der innere Bezugsrahmen (Internal frame of reference, Rogers, 1951) bezeichnet das gesamte subjektive Erleben, das dem Bewusstsein einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt zugänglich ist. 3. Der innere Bezugsrahmen wird nicht nur durch die Person des jeweiligen Patienten / Klienten bestimmt, sondern auch durch andere Faktoren. 4. Der innere Bezugsrahmen von Personen in bestimmten Lebenssituationen (z. B. Krebskrankheit) oder von Personen, die an bestimmten psychischen Störungen leiden, weist Ähnlichkeiten auf. 5. Psychiatrische Diagnosen können Hinweise auf den inneren Bezugsrahmen geben und deshalb Empathiehilfen sein. 6. Psychische Störungen verändern nicht nur das Leben der Patienten, sondern auch das der Angehörigen in spezifischer Weise. 7. Therapeuten, die wissen, welche inneren Erlebnisweisen charakteristisch für bestimmte psychische Störungen sind, können schneller und vor allem treffender auf Äußerungen von Patienten oder Angehörigen reagieren. Die Aufgabe eines personenzentrierten Therapeuten besteht nach diesem Modell in der Identifikation und therapeutischen Bearbeitung der Aspekte des inneren Bezugsrahmens, die durch die psychische Störung bedingt sind. Die Besonderheiten des Selb- Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ sterlebens, die im Folgenden am verschiedenen Störungsbildern erläutert werden sollen, bilden den Ausgangspunkt für einen besonderen Inhalt der Empathie: Eine Therapeutin oder ein Therapeut versucht, zu verstehen, wie eine Patientin oder ein Patient eine bestimmte psychische Störung erlebt und wie sie sich auf das Erleben der Angehörigen auswirkt. Selbstverständlich ist es nicht das Ziel dieses Modells, Patienten auf ihre Krankheit und Angehörige auf ihre Angehörigenrolle zu reduzieren. Wie alle Menschen bringen sie ihre Lebensgeschichte und ihre individuelle Persönlichkeit mit, wenn sie erkranken, und sie teilen allgemeine menschliche Eigenschaften mit psychisch Gesunden. Diese nicht diagnosenbezogenen Aspekte der Empathie müssen Bestandteil der Psychotherapie sein und bleiben, stehen aber bei den folgenden Ausführungen nicht im Vordergrund. 3. Der innere Bezugsrahmen bei verschiedenen psychischen Störungen Im Folgenden soll auf Aspekte des inneren Bezugsrahmens bei verschiedenen Gruppen psychischer Störungen eingegangen werden. 3.1. Der innere Bezugsrahmen bei Demenzen Zum Störungsbild: 5-8 Prozent der über 65-Jährigen leiden an Demenzen. Hierunter versteht man Krankheiten mit Beeinträchtigungen von Merkfähigkeit, Gedächtnis und anderen kognitiven Funktionen, die wenigstens sechs Monte andauern. Hierzu gehören unter anderem abstrakt-logisches Denken, Handlungsplanung, Kritik- und Urteilsfähigkeit sowie räumlich-konstruktive Fähigkeiten. Zusätzlich zu den kognitiven Defiziten finden sich häufig affektive und Antriebssymptome wie gedrückte Stimmung, Ängstlichkeit, Irritierbarkeit oder Verminderung von Antrieb und Initiative, aber auch geringe Frustrationstoleranz, Reizbarkeit und Aggressivität. Besonders Patienten mit frontotemporalen Demenzen fallen durch eine ausgeprägte Missachtung sozialer Normen auf, die das Zusammenleben mit den Patienten für die Angehörigen massiv belastet. Zusätzlich können Wahnsymptome auftreten. Verlegte Gegenstände wurden in der Vorstellung der Patienten gestohlen, Angehörige werden als Fremde und Fremde als Bekannte angesehen, eine fremde Umgebung, beispielsweise in einem Altenheim, wird fälschlicherweise als bekannt wahrgenommen. Patienten wähnen sich zu Hause oder an einem ihnen gut bekannten Ferienort (Übersicht u. a. bei Frölich et al., 2012). Diese Veränderungen schränken die Alltagskompetenz der betroffenen Patienten erheblich ein, wobei das Ausmaß der Defizite im Krankheitsverlauf zunimmt. Demenzen lassen sich meist auf neurodegenerative oder vaskuläre (durchblutungsbedingte) Ursachen zurückführen. Demenzen vom Alzheimer-Typ umfassen 50-70 Prozent, vaskuläre Demenzen 1525 Prozent aller Krankheitsverläufe, Mischformen sind häufig. Charakteristisch für den Verlauf der neurodegenerativen Demenzformen ist der frühzeitige Verlust der Krankheitseinsicht. Die Patienten erleben ihr Umfeld als irritierend und oft gegen sie gerichtet, sind aber kaum in der Lage, dies auf krankhafte Prozesse zurückzuführen. Im Unterschied zu anderen psychischen Störungen ist das Fehlen der Krankheitseinsicht nicht reversibel. Wenn sie verloren gegangen ist, lässt sie sich nicht wiederherstellen. Empathie gegenüber Demenzkranken: Da auch die kognitiven Defizite irreversibel sind, ist es sinnlos und für die Betroffenen belastend, wenn Therapeuten, pflegerisch tätige Personen oder Angehörige versuchen, Fehleinschätzungen unbedingt zu korrigieren. Auch Übungen, die in frühen Stadien der Demenz die Progression kognitiver Defizite verzögern können, werden ab einem bestimmten Punkt zur Qual, da die Patienten ihr Scheitern zwar in irgendeiner Weise registrieren, aber nichts dagegen tun können. Der Verzicht auf Sachdiskussionen und Korrekturen von Irrtümern und Fehleinschätzungen wird unter der Bezeichnung „Validierungstherapie“ zusammengefasst (Neal & Barton Wright, 2003). Der Grundgedanke der Validierungstherapie ist die emotionale Stabilisierung der Patienten. Stabilisierend ist auch eine konstante, überschaubare Umgebung. Deshalb ist es wichtig, Demenzkranke so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben zu lassen. Das gelingt am besten, wenn sie mit einem nicht demenzkranken Partner zusammenleben. Die gewohnte Umgebung ist mit Erinnerungen verknüpft, und je älter Menschen werden, desto wichtiger werden ihnen Erinnerungen. Das gilt im besonderen Maß für Demenzkranke, da diese sich in der Gegenwart zunehmend schlechter zurechtfinden, wogegen ihnen die Vergangenheit noch längere Zeit erhalten bleibt. Deshalb ist es hilfreich, mit den Patienten alte Erinnerungen wach zu halten, indem man mit ihnen über ihr früheres Leben spricht. Wesentliche Elemente der störungsspezifischen Empathie sind demnach das Aufrechterhalten oder Schaffen einer überschaubaren räumlichen und sozialen Umgebung, die Pflege von Erinnerungen und der Verzicht auf Diskussionen mit dem Ziel der Korrektur von Irrtümern und Fehleinschätzungen. Empathie gegenüber Angehörigen: Angehörige leiden, wie bei allen psychischen Störungen, mit den Patienten, aber auch unter den Patienten. Zum einen ist es schwer mitzuerleben wie bei geistig regen und differenzierten Menschen Merkfähigkeit, Gedächtnis und Urteilsfähigkeit nachlassen. Sie müssen erkennen, dass sie beginnen, den Menschen, den sie geschätzt und geliebt haben, zu verlieren. Auf eine andere Weise belastend sind Beschuldigungen, der Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 143 Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ Ehepartner oder die Kinder hätten wichtige Gegenstände gestohlen oder wollten dem Patienten gesundheitlich schaden, um sich das Erbe vorzeitig zu sichern. Im Alltag besonders belastend sind frontotemporale Symptome wie verschmutzte, übelriechende Kleidung, die der Patient nicht bemerkt und nicht wechseln möchte, grobe Beschimpfungen oder unappetitliche Essmanieren, die gemeinsame Mahlzeiten schwer erträglich machen. Hilfreich ist es, wenn Angehörige sich frühzeitig damit auseinandersetzen, dass die genannten Symptome Ausdruck einer Krankheit und nicht Ausdruck der Persönlichkeit des Patienten sind. Die Spannung, dass Eltern oder Ehepartner zu Kindern werden und trotzdem die Eltern oder die Ehepartner bleiben, lässt sich trotzdem oft nur teilweise auflösen. 3.2. Der innere Bezugsrahmen bei Alkoholkranken Zum Störungsbild: Die Störungen durch Konsum psychotroper Substanzen gehören mit 16 Prozent für alle substanzbedingten Störungen und mit 13 Prozent für die Störungen durch Alkohol zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt (Heizer & Pryzbeck, 1988, Regier et al., 1988). In Deutschland wurden 12-Monatsprävalenzen von 3,8 Prozent für Alkoholmissbrauch und 2,4 Prozent für Alkoholabhängigkeit gefunden (Pabst & Kraus, 2008). Die körperlichen, psychischen und sozialen Folgen des übermäßigen Konsums psychotroper Substanzen im Allgemeinen und des übermäßigen Trinkens im Besonderen sind erheblich (Feuerlein et al., 1998). Neben der allgemeinen Krankenversorgung haben sich deshalb seit langem spezielle Suchthilfesysteme etabliert. Die Behandlung Alkoholkranker wird üblicherweise in Phasen aufgeteilt. Unterschieden werden Motivationsphase, Entgiftungsphase, Entwöhnungsphase und Nachsorgephase. In der Motivationsphase spielen niedergelassene Allgemeinärzte, Selbsthilfegruppen und Beratungs- und Behandlungsstellen eine wesentliche Rolle. Die Entgiftungsphase erfolgt in somatischen Krankenhäusern, als qualifizierter Entzug (Mann & Stetter 1991, 2002; Mann et al., 2012) in psychiatrischen Kliniken oder bei günstigen medizinischen Voraussetzungen ambulant. Die stationäre Entwöhnungsbehandlung in Fachkliniken ist in Deutschland seit 1979 eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation. Seit 2001 besteht die Möglichkeit der ambulanten Rehabilitation in zugelassenen Beratungsstellen, seit 2008 ist eine tagesklinische bzw. ganztägige ambulante Entwöhnungsbehandlung möglich. 1997 wurde die Weiterbildung zum Suchttherapeuten in personenzentrierter Orientierung (Jacobs et al., 1998) von den deutschen Sozialverbänden anerkannt. Die Behandlungsergebnisse stationärer Entwöhnungsbehandlungen sind durchaus ermutigend (Küfner et al., 1988; Shaw et al., 1997; Krauss, 2009). Angesichts der Folgen übermäßigen Trinkens 144 Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 und angesichts der ermutigenden Ergebnisse qualifizierter Therapien ist es erstrebenswert, möglichst viele Alkoholgefährdete von den Vorteilen maßvollen Trinkens zu überzeugen und möglichst viele Alkoholabhängige für eine suchtspezifische Behandlung zu gewinnen. Das ist jedoch leichter gesagt, als getan. Einstellung zum Trinken bei Alkoholkranken: Alkoholische Getränke sind von ihrem Geschmack, aber auch von ihrer Wirkung her für viele Menschen ausgesprochen attraktiv. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist Alkohol aus dem Leben der meisten Gesellschaften kaum wegzudenken. Dabei war schon immer bekannt, dass ihr Genuss nur in Maßen unproblematisch ist. Vielen Menschen fällt es allerdings nicht leicht, beim Trinken das rechte Maß zu finden und beizubehalten. Häufig hängt die Antwort auf die Frage, wie viel Alkohol gesundheitlich und gesellschaftlich zuträglich ist, vom eigenen Trinkverhalten ab. Wer wenig trinkt, hält Wenigtrinker für leistungsfähiger und geselliger. Wer viel trinkt, nimmt eine positive Wirkung des Trinkens auf körperliches und psychisches Wohlbefinden an. Je mehr eine Person trinkt, desto krasser das Bild des Alkoholikers (Antons & Schulz, 1976). Offenbar versuchen die meisten Menschen, ihr eigenes Trinken vor sich und anderen zu rechtfertigen. Wer zu viel trinkt und die gesundheitlichen und sozialen Folgen zu spüren bekommt, kann entweder seine Selbstbeurteilung als Alkoholkonsument ohne Probleme korrigieren und sein Trinkverhalten ändern. Er kann aber auch seine Selbstbeurteilung beibehalten, die Folgen des Trinkens kleinreden und sich die Unterstützung anderer Personen mit ähnlichem Konsummuster sichern. Aus diesen Überlegungen heraus ist es bei Informationen über die Folgen übermäßigen Trinkens sinnvoll, die Tendenz zur Selbstrechtfertigung zu bedenken. Den meisten Menschen fällt es nicht allzu schwer, unangenehme Wahrheiten für eine gewisse Zeit zu ignorieren. Veränderungsprozesse bei Suchtkranken: Alkoholiker durchlaufen aus diesen Gründen auf ihrem Weg, sich ihrer Krankheit bewusst zu werden, meist einen schmerzlichen Prozess. Lange trinken sie ohne körperliche, psychische und soziale Nachteile, irgendwann sehen sie sich aber mit den ersten negativen Folgen wie morgendlichem Kater oder kritischen Bemerkungen von Familienangehörigen und anderen Personen konfrontiert. Sie versuchen, diese Folgen irgendwie zu erklären und kritische Äußerungen als übertrieben abzutun. Wenn die alkoholbedingten Probleme erkannt werden, bemühen sie sich, wenigstens nach außen hin ein positives Bild aufrechtzuerhalten. Insofern stellt sich die Frage, wie Menschen überhaupt erkennen, dass sie etwas ändern sollten. Ein Konzept zur Beschreibung solcher Veränderungsprozesse ist das transtheoretische Modell von Prochaska und DiClemente (1982). Es geht von der Grundannahme aus, dass Veränderungsprozesse mehrere qualitativ unterschiedliche Stufen durchlaufen: Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ die Phase der Vorbesinnung oder Absichtslosigkeit (Precontemplation), die Phase der Besinnung oder Absichtsbildung (Contemplation), die Vorbereitungsphase (Preparation), die Handlungsphase (Action) und die Phase des Aufrechterhaltes (Maintenance). Das Phasenmodell der Motivation nach Prochaska und Di Clemente macht Aussagen zum Ablauf des Motivationsprozesses, sagt aber wenig über die dabei hilfreichen therapeutischen Vorgehensweisen aus. Diese wurden von Luderer (1986) beschrieben und systematisch im Rahmen des „Motivational Interviewing“ (Miller & Rollnick, 1991) entwickelt. Die Autoren gehen von der Grundidee aus, dass jeder Suchtkranke gute Gründe hat, seinen Konsum entweder beizubehalten oder zu verändern und dass harte Konfrontation, Drängen und Streiten sinnlos sind. Die Grundidee des Motivational Interviewing entstand bei der Vorbereitung einer klinischen Studie zur Verhaltenstherapie bei Problemtrinkern (Zusammenfassung bei Miller & Rose, 2009). Neun Berater wurden in Selbstkontrolltraining und Empathie im Sinne der personenzentrierten Psychotherapie (Rogers, 1957, 1959) trainiert. Es stellte sich heraus, dass die Empathie der Therapeuten hinsichtlich des späteren Trinkverhaltens weitaus bedeutsamer war als alle therapeutischen Techniken. Miller beschrieb sein Vorgehen erstmals 1983. Es ist gekennzeichnet durch die Ablehnung des damals üblichen konfrontativen Vorgehens und den von Miller selbst als „empathic personcentered style“ bezeichneten Umgang mit den Betroffenen. Es ist einerseits gekennzeichnet durch Herstellen und Stärken der vom Betroffenen selbst formulierten Veränderungsmotivation, andererseits durch Empathie auch hinsichtlich der Argumente gegen eine Änderung. Die Ambivalenz wird damit zum natürlichen Bestandteil des Motivationsprozesses. Das Motivational Interviewing ist somit eine suchtspezifische Anwendung und Weiterentwicklung gesprächspsychotherapeutischer Prinzipien, vor allem der Empathie. In Zusammenhang mit der Alkoholabhängigkeit bedeutet Empathie, bei den Betroffenen vor allem die Ambivalenz und die Tendenz zur Selbstrechtfertigung zu verstehen und zu akzeptieren, ohne das grundsätzliche Ziel der Veränderung nicht aus den Augen zu verlieren. Empathie bei Alkoholkranken: Zusammenfassend ist der störungsspezifische innere Bezugsrahmen Alkoholkranker durch Ambivalenz geprägt. Sie registrieren, dass sie mehr Alkohol brauchen, um die gleiche Wirkung zu spüren, sagen sich aber, dass guter Alkohol ja nicht so teuer ist. Sie gestehen zu, dass sie Arbeit, Familie und Freunde vernachlässigen und stattdessen trinken, entkräften dieses Argument aber mit der Bemerkung: „Die kümmern sich ja auch nicht um mich.“ Zwar wissen sie, dass sie trinken, obwohl es ihnen dadurch schlechter geht, fragen sich aber: „Geht es mir denn ohne Alkohol besser?” Mit den Gegenargumenten versuchen Alkoholkranke so lange wie möglich, sich und andere davon zu überzeugen, dass alles noch in Ordnung sei. Alkoholkranke sind, so verstanden, Menschen, die trinken, obwohl es ihnen dadurch schlechter geht und sie sich für den Rest ihres Lebens zwischen Abstinenz und übermäßigem Trinken entscheiden müssen, die das aber zunächst nicht hören wollen. Veränderung wird dann möglich, wenn der Therapeut die Ambivalenz akzeptiert. 3.3. Der innere Bezugsrahmen bei Schizophreniekranken Epidemiologie: Schizophrenien gehören nicht zu den häufigen psychischen Störungen. 1 Prozent aller Menschen erkrankt irgendwann im Laufe des Lebens. Auf 100.000 Personen kommen 15-50 neu Erkrankte pro Jahr. Schizophrenien treten überall auf der ganzen Welt und in allen sozialen Schichten etwa gleich häufig auf. Frauen und Männer erkranken etwa gleich häufig. Männer erkranken im Median mit 22, Frauen mit 27 Jahren. Die Folgen der Krankheit sind meist gravierend. 10 Prozent aller Schizophreniekranken sterben in den ersten 10 Erkrankungsjahren durch Suizid. 80 Prozent der chronisch Kranken sind nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt. Wenn sie berentet werden, beziehen sie durchschnittlich 26 Jahre lang Frührente. Bei anderen Frührentnern ist diese Zeit mit 13 Jahren erheblich kürzer (Juckel & Heinz, 2005). Symptomatik und medikamentöse Behandlung: Akute Schizophrenien gehen mit Verlust des Realitätsbezugs einher. Zu den wichtigsten Akutsymptomen gehören Halluzinationen (Sinneswahrnehmungen ohne gegenständliche Reizquelle) in Form von vornehmlich akustischen Sinnestäuschungen (v. a. Hören von Stimmen in Rede und Gegenrede, Stimmen, die Befehle erteilen oder das Verhalten der Patienten kommentieren), verminderte Kontrolle über die eigenen Gedanken (Gedankeneingebung, -ausbreitung oder -entzug), vielfältige Wahnsymptome (Fehlbeurteilung der Realität, an der mit erfahrungsunabhängiger Gewissheit festgehalten wird) sowie Störungen des Gedankenablaufs (formale Denkstörungen). Zusätzlich zu den Akutsymptomen leiden die Patienten auch unter Negativsymptomen (Fehlen von Schwung und Energie, Verarmung und Abschwächung der Gefühle, sozialer Rückzug) und kognitiven Beeinträchtigungen (Störungen von Auffassung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis und Merkfähigkeit). Die Behandlung der Akutsymptome erfolgt in erster Linie psychopharmakologisch mit Antipsychotika. Diese Medikamente ordnen Gedanken und Wahrnehmung und verhindern ein Wiederauftreten der Akutsymptome. Aktuelle Therapieleitlinien empfehlen eine Rezidivprophylaxe von mindestens 1-2 Jahren nach dem ersten Auftreten der Krankheit und von mindestens 5 Jahren nach der ersten Wiedererkrankung. Hierdurch kann die Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 145 Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ Rezidivquote von 70-80 Prozent auf bis zu 20 Prozent pro Jahr gesenkt werden. es möglich, sich auch mit eingeschränkt krankheitseinsichtigen Patienten auf eine Behandlung dieser Symptome zu einigen. Etwa 50 Prozent der stationär behandelten Patienten nehmen sich nicht oder nur eingeschränkt als krank wahr und setzen die Antipsychotika innerhalb eines Jahres wieder ab. Rezidive verlaufen zudem meist schwerer als Ersterkrankungen. Zudem nehmen krankheitsbedingte kognitive Beeinträchtigungen im Verlauf der Erkrankung und mit steigender Anzahl der Rezidive zu. Insofern ist es wichtig, möglichst viele Patienten für eine leitliniengerechte Behandlung mit medikamentöser und psychotherapeutischer Langzeitprophylaxe zu gewinnen. Die ist nur dann möglich, wenn es gelingt, einen empathischen Zugang zu den Patienten zu finden. Falls der Patient jegliche Beeinträchtigung mit Krankheitscharakter verneint, besteht die Möglichkeit der Frage nach dem grundsätzlichen Vertrauen. Einige Patienten gestehen es professionellen Helfern zu, dass sie es gut mit ihnen meinen, und erklären sich mit Behandlungsmaßnahmen einverstanden, die sie von sich aus als überflüssig ansehen. Empathie bei Patienten mit Schizophrenien: Empathie bei Schizophreniekranken bedeutet, wie bei anderen Patienten auch, die störungsspezifischen Aspekte des inneren Bezugsrahmens zu erfassen. Dies kann gelingen, wenn innere Erlebensweisen, die in Sprachinhalten, sprachlichen Bildern, aber auch in Störungstheorien zum Ausdruck kommen, nachvollzogen und therapeutisch aufgegriffen werden. Sprachinhalte, sprachliche Bilder und Störungstheorien können sich von Patient zu Patient erheblich unterscheiden und unterliegen im Verlauf der Behandlung meist einem beträchtlichen Wechsel. Ein Teil dieser Erlebnisweisen ist in Zusammenhang mit bestimmten Behandlungssituationen zu sehen. Zu diesen gehört das Erreichen von Behandlungsbereitschaft bei der Akutbehandlung, die Verständigung über das Befinden der Patienten nach Abklingen der Akutsymptome, der Unwillen, sich rückblickend mit den Akutsymptomen zu beschäftigen, die Diagnosemitteilung, die Verständigung über den biologischen Aspekt des Krankheitskonzepts und die Verständigung über die Notwendigkeit der Rezidivprophylaxe. Das Erreichen von Behandlungsbereitschaft bei der Akutbehandlung: Viele Patienten erleben die diagnostisch bedeutsamen Akutsymptome nicht als Krankheitszeichen. Deshalb ist es oft nicht möglich, sie von der Notwendigkeit der Behandlung gerade dieser Symptome zu überzeugen. Wünschenswert ist es allerdings, sich mit dem jeweiligen Patienten über eine medizinisch sinnvolle Therapie zu verständigen. Es ist empfehlenswert, ein solches Gespräch zu strukturieren und eine feste Reihenfolge von angesprochenen Themen einzuhalten. Auf die offene Frage nach der Krankheitstheorie folgt die Frage, ob die Akutsymptome als Krankheitszeichen gesehen werden. Daran schließt sich die nochmalige Exploration subjektiv belastender Symptome an (z. B. innere Unruhe, Schlafstörungen, formale Denkstörungen, kognitive Beeinträchtigungen), verbunden mit der Frage, ob diese einer Krankheit entsprechen können. Oft ist 146 Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 Diagnosemitteilung: Bei der Mitteilung der Diagnose ist es sinnvoll, einige Schritte des oben bei der Frage des Erreichens der Behandlungsbereitschaft beschriebenen Vorgehens zu wiederholen. Im Verlauf des Gesprächs sollte eine Einigung angestrebt werden, welche Symptome beide Gesprächspartner als Krankheitszeichen ansehen. Erst dann sollte eine diagnostische Bezeichnung eingeführt werden. Oft wehren sich Patienten gegen die vermeintliche Unterstellung, sie hätten sich das, was sie in der akuten Psychose erlebt haben, „eingebildet“. An dieser Stelle ist es hilfreich, den Begriff der Täuschung einzuführen. Er beinhaltet die Vorstellung, dass Patienten Opfer eines krankheitsbedingten Vorgangs sind, gegen den sie sich kaum zur Wehr setzen können. Diese Hilflosigkeit kann ihrerseits empathisch angesprochen werden. Verständigung über die Notwendigkeit der Rezidivprophylaxe: Wenn sich ein Patient mit der Frage der medikamentösen Rezidivprophylaxe auseinandersetzt, muss er zunächst akzeptieren, dass Krankheitsrezidive bei Schizophrenien häufig sind. Viele Patienten sind aber nach der Remission der Ersterkrankung der Überzeugung, die Krankheit überwunden zu haben und ein Rezidiv mit ihrem Willen oder ihrem Verstand verhindern zu können. Aufgabe der Empathie ist es dann, diese Überzeugung als Ausdruck des Wunsches, endlich wieder gesund zu sein, zu akzeptieren, aber den Patienten zu bedenken geben, dass die Rezidivquote mit Antipsychotika etwa 20-30 Prozent pro Jahr, ohne Neuroleptika aber 70-80 Prozent beträgt. Anschließend kann der Therapeut auf die Überschätzung der eigenen Möglichkeiten zu sprechen zu kommen. Erst dann besteht eine ausreichende Basis, sich dem Erkennen von Frühwarnzeichen als Vorboten einer erneuten akuten Psychose zuzuwenden. Fallvignette Schizophrenie: Ein 22-jähriger Möbelschreiner war zur stationären Aufnahme gekommen und hatte berichtet: „An meinem Arbeitsplatz wird über mich geredet. Vor sechs Wochen hat das alles angefangen. Man sagt mir nach, dass ich rechtsradikal sein soll. Wenn ich in die Nähe von Arbeitskollegen komme, stecken sie die Köpfe zusammen und tuscheln. Dabei höre ich ganz genau, was sie sagen: ‚Der ist auch einer von denen, der hätte am liebsten Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ den Hitler wieder.‘ In Wirklichkeit bin ich nicht rechtsradikal, aber die ganze Stadt ist voll von diesen Leuten. Man sieht es ihnen an, obwohl sie sich gut tarnen. Sie schauen mich an, als ob ich einer von ihnen wäre. Manchmal fahren sie auch um meine Wohnung herum. Neulich habe ich ein Auto gesehen mit dem Nummernschild: FOAD. Da fehlt nur ein L, und es heißt Adolf.“ Aufbau eines Gesprächs über Akutsymptome: Betonen des unangenehmen Charakters und der Eigentümlichkeit / Merkwürdigkeit der Erlebnisse: „Ist es nicht eigentümlich, dass Kollegen, mit denen Sie sich gut verstanden haben, solche Ungeheuerlichkeiten über sie behaupten?“ Wenn der Patient dem zustimmt – Frage nach seiner Erklärung: „Was meinen Sie eigentlich, was hinter diesen merkwürdigen Vorfällen stecken könnte?“ Frage nach dem möglichen Krankheitscharakter dieser Symptome: „Könnte es sein, dass Sie Opfer einer Täuschung (nicht: Einbildung) sind?“ „Könnten Sie sich vorstellen, dass sich hinter allem eine Krankheit verbirgt?“ Frage nach Symptomen, unter denen der Patient subjektiv leidet (häufig Unruhe, Schlafstörungen, formale Denkstörungen), Frage nach dem subjektiven Krankheitscharakter dieser Symptome: „Könnten Sie sich vorstellen, dass sich dahinter eine Krankheit verbirgt?“ Erst wenn der Patient dem zustimmt: Förderung der Bereitschaft zur Akzeptanz des Beginns einer Behandlung; Suche nach Möglichkeiten der Formulierung gemeinsamer Behandlungsziele. Nicht zu früh das Thema der Medikamente ansprechen. 3.4. Der innere Bezugsrahmen bei Patienten mit unipolaren Depressionen Die Heterogenität unipolarer Depressionen: Psychoedukation und Psychotherapie der Schizophrenie bedeuten in erster Linie Unterstützung bei der Bewältigung der Krankheit. Bei Patienten mit Depressionen trifft das nicht in dieser Eindeutigkeit zu. Das liegt daran, dass die unipolare Depression im Sinne von ICD-10 und DSM-IV oder DSM-5 ein heterogenes Krankheitsbild ist. Es umfasst weitgehend eigengesetzlich verlaufende und weitgehend psychosozial determinierte Störungsbilder mit vielen Übergängen und Kombinationen. Unipolare Depressionen gehören mit einer Lebenszeitprävalenz von etwa 16 Prozent zu den häufigsten psychischen Störungen. Hinsichtlich der Belastungen durch die Erkrankung, durch die Dauer und Schwere der Symptome, vorzeitige Be- hinderung und erhöhte Mortalität durch Suizide oder assoziierte körperliche Erkrankungen stehen sie in der „global burden of disease“-Studie an vierter Stelle aller Krankheiten (Murray & Lopez, 1997). Die Störung ist durch einen episodenhaften oder chronischen Verlauf gekennzeichnet. Über wenigstens 14 Tage leiden die Patienten unter gedrückter Stimmung, Verlust von Interesse und Freude, erhöhter Ermüdbarkeit, Mangel an Schwung und Energie sowie einer Reihe weiterer Symptome wie Konzentrationsstörungen, Denkverlangsamung, negativer Sicht der Zukunft, Schuldgefühlen und Schlafstörungen, nicht selten auch Angstsymptomen. Bei einem Teil der Betroffenen schwankt die Symptomatik im Tagesverlauf mit Morgentief und Besserung gegen Abend. Kurzfristige, unregelmäßige Stimmungsschwankungen innerhalb von Stunden oder täglich wechselnde Symptomausprägung sind dagegen nicht charakteristisch für depressive Episoden. Die Heterogenität unipolarer Depressionen zeigt sich unter anderem in den Ergebnissen von Medikamentenstudien. Hier konnte eine Besserung der Symptome (Response) bei 50-75 Prozent und eine Symptomfreiheit (Remission) bei 35-45 Prozent der Patienten nachgewiesen werden. Die alleinige Gabe von Placebo bewirkte allerdings eine Response von bis zu 30 Prozent und eine Remission von 15-25 Prozent. Die Placeboresponse ist bei leichten Depressionen wesentlich höher als bei schweren (Schmauß, Schramm & Berger, 2006), die Response auf Antidepressiva ist bei schweren Depressionen besser als bei leichteren. Das gilt auch für die vorbeugende Behandlung. Das Ansprechen auf psychopharmakologische Behandlung hängt zum großen Teil, aber nicht ausschließlich von der Schwere der Depression ab. Bei schweren, lange zurückliegenden Belastungen, vor allem bei Traumata in der Kindheit ist mit einer schlechteren Response zu rechnen (Schramm & Berger, 2006, 2012; Bauer & Möller, 2006). Aktuelle Leitlinien empfehlen deshalb grundsätzlich ein vorwiegend psychotherapeutisches Vorgehen bei leichteren und eine pharmakotherapeutische oder kombinierte Behandlung bei schwereren Depressionen. Eine klare Trennung psychosozial bedingter von biologisch determinierten Erkrankungen hat sich als ebenso unmöglich erwiesen wie eine verlässliche Voraussage des Ansprechens auf Pharmakotherapie oder Psychotherapie. Man muss damit rechnen, dass auch leichtere Depressionen eine biologische und schwerere Depressionen eine psychosoziale Komponente aufweisen. Personenzentrierte Psychotherapie bei Patienten mit depressiven Störungen: Die am besten untersuchten Psychotherapieverfahren sind kognitive Verhaltenstherapie (KVT), Interpersonelle Therapie (IPT) und das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) nach McCullough (Schramm & Berger, 2012). Die Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 147 Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ personenzentrierte Therapie erwies sich allerdings bei Vergleichsuntersuchungen als ähnlich gut wirksam (King et al., 2000). Die personenzentrierte Störungstheorie der Depression geht von einer depressionstypischen Diskrepanz zwischen Selbstbild und Selbstideal aus. Diese Diskrepanz führt zu einer Art Kluft („spezifische Inkongruenz“) zwischen dem Selbstkonzept (Selbstbild und Selbstideal) und dem Erleben mit der Folge, dass eigene Ansprüche, vor allem Bedürfnisse nach Selbstbehauptung und Selbstabgrenzung, nicht oder nur verzerrt wahrgenommen und akzeptiert werden (Speierer, 1994; Finke, 2006). Es resultieren die Neigung zu Selbstabwertung, Selbstunzufriedenheit, leicht zu induzierende Schuldgefühle und ein übermäßiges Bedürfnis nach Bestätigung und Anerkennung. Die Therapie depressiver Störungen leitet sich unmittelbar vom allgemeinen Modell der personenzentrierten Psychotherapie ab, wobei gerade Patienten mit Depressionen in besonderer Weise auf nicht an Bedingungen geknüpfte Wertschätzung angewiesen sind. Der Therapeut wird so zum inneren Begleiter, eine Funktion, die für Depressive mit ihrem starken Bedürfnis nach stützender Nähe und Anerkennung besonders wichtig ist. Greenberg et al. (1993) führen im Hinblick auf die „Process-Experiential-Psychotherapy“ – einer Weiterentwicklung der personenzentrierten Therapie – drei für depressive Störungen typische Prozesse an: (1) übermäßige Selbstkritik, (2) unbewältigte Erinnerungen und (3) problematische oder vom Patienten als unangemessen empfundene Verhaltensweisen. In der Therapie werden zunächst die für die jeweilige Person wichtigsten Prozesse identifiziert und bearbeitet. Während der psychotherapeutischen Sitzungen kommen Veränderungen in Gang, die ihrerseits Veränderungen der depressionstypischen Prozesse ermöglichen. Die Veränderungen auf der Symptomebene bilden den letzten Schritt der Veränderung (Greenberg et al., 1993; Watson et al., 2003; Watson & Bedard, 2006). Diagnostik: Der erste Schritt der Empathie ist – wie bei anderen Störungen auch – eine sorgfältige Diagnostik. Wer die typischen Symptome einer Depression systematisch erfragt, signalisiert damit: Ich weiß, wie sich eine Depression anfühlen kann, nicht aus eigenem Erleben, aber aus dem Miterleben bei vielen Leidensgenossen des Patienten. Belastende Lebensereignisse in der Kindheit, vor allem lange andauernde Vernachlässigung und sexueller, körperlicher und psychischer Missbrauch, sind Risikofaktoren für die Entwicklung einer depressiven Störung. Über das Erfragen der Symptomatik hinaus ist es deshalb erforderlich, eine biographische Anamnese zu erheben und dabei gezielt nach Belastungen in der Kindheit zu fragen, bei den Antworten der Patienten auf Andeutungen zu reagieren und gegebenenfalls nachzufragen. 148 Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 Sinnvolle Fragen sind beispielsweise: „Haben Sie das gehabt, was man eine schöne Kindheit nennt?“, „Wir können uns ja unsere Eltern nicht aussuchen – wenn Sie das gekonnt hätten, hätten Sie Ihre Eltern gewählt?“ Andeutungen können sein: „Mein Vater war Alkoholiker.“ Hier wäre es sinnvoll, nachzufragen: „Das kann ja sehr verschiedene Dinge bedeuten. Es kann ja jemand gewesen sein, der still vor sich hin trinkt und niemandem etwas zu leide tut, oder er kann die Familie jeden Tag in Angst und Schrecken versetzen.“ Erarbeitung eines flexiblen biopsychosozialen Krankheitsmodells: Nach der Verständigung über das Vorliegen einer Depression und über das Vorliegen von Belastungen oder Traumata in der Kindheit folgt als weiterer Schritt der Psychoedukation die Erarbeitung eines flexiblen Krankheitsmodells. Bei diesem sind biologische, psychische und soziale Faktoren in angemessener Weise zu berücksichtigen. Wichtig ist es dabei, die Heterogenität der Erkrankung hervorzuheben. Patienten, die vor der Depression eher wenige psychosoziale Probleme hatten und mit ihrem Leben gut zurechtgekommen sind, empfinden die Krankheit als schicksalhaften Einbruch in ihr Leben. Manche versuchen trotzdem, sich die Krankheit zu erklären und ziehen hierzu geringfügige Versäumnisse heran, die sie sich vorwerfen. Bei schweren Depressionen können die Selbstvorwürfe sich bis zu schwerem Schuldwahn steigern. Diese Patienten leiden vor allem unter psychosozialen Problemen als Folge der Depression. Aufgabe der Empathie bei ihnen ist es, den eigengesetzlichen Aspekt depressiver Erkrankungen zu betonen (Luderer, 2008b). Patienten, die vor der Depression ausgeprägte psychosoziale Probleme hatten, sich mit diesen aber nicht auseinandergesetzt haben, versuchen oft, einer Beschäftigung mit ihnen weiterhin aus dem Weg zu gehen. Diese Patienten leiden an krankheitsunabhängigen psychosozialen Problemen, die sie nicht wahrhaben wollen. Aufgabe der Empathie bei diesen Patienten ist es, den psychosozialen Aspekt depressiver Erkrankungen zu betonen. Viele Patienten haben allerdings krankheitsabhängige und krankheitsunabhängige psychosoziale Probleme. Als hilfreich erweist sich dabei der Versuch der Trennung zwischen depressiven Symptomen und zusätzlichen psychosozialen Problemen und der Hinweis, dass ausschließlich biologische oder ausschließlich psychosoziale Erklärungen einer Depression in der Regel nicht angemessen sind. Damit stellen sich für die Patienten Fragen, z. B.: Was ist die Krankheit, und was bin ich? Welche Symptome sind auf den (biologischen) Prozess Depression zurückzuführen, welche sind nicht durch ihn, sondern durch bereits vorher bestehende psychosoziale Probleme erklärbar? Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ Die Beantwortung der Frage ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Aktivitätsaufbau: Der nächste Schritt der Psychotherapie besteht im Aktivitätsaufbau. Dazu gehört ein regelmäßiger Tagesablauf mit festen Zeiten des Aufstehens, der Mahlzeiten und der Nachruhe ohne Nachholen des eventuell gestörten Schlafs im Verlauf des Tages. Bei schweren Depressionen mit schicksalhaftem Verlauf und geringen prämorbiden Auffälligkeiten bedeutet Aktivitätsaufbau zunächst Entlastung. Die Patienten sollen nur das tun, was sie ohne übermäßige Anstrengung bewältigen. Geistige Tätigkeiten sind dabei belastender als manuelle. Dieses Loslassen fällt Patienten mit guter prämorbider Leistungsfähigkeit und hoher Leistungsbereitschaft zunächst schwer, da sie gewohnt sind, Probleme mit Willenskraft und Anstrengung zu bewältigen und damit außerhalb der depressiven Krankheit gute Erfahrungen gemacht haben. Patienten mit weniger schwerer Symptomatik und schlechterer prämorbider Anpassung reagieren oft grundsätzlich mit sozialem Rückzug, wenn es ihnen schlecht geht. Hier gilt es oft, Überzeugungsarbeit dahingehend zu leisten, dass depressive Symptome sich durch ständigen Rückzug verschlimmern. Empathie bei chronischen Depressionen: Vor allem bei chronischen Depressionen wird die Empathie- und Akzeptanzfähigkeit der Therapeuten durch eine ganze Reihe von Verhaltensweisen gefordert (Dykierek & Schramm, 2004, McCullough, 2000, 2006): wiederholtes Beklagen von Hoffnungslosigkeit Äußern von Unterlegenheitsgefühlen, Unterwürfigkeit Misstrauen in Beziehungen, auch zum Therapeuten Hoffnungslosigkeit kein Einfluss positiver oder negativer Ereignisse auf das Erleben und Verhalten. Bei episodenhaft auftretenden und wieder remittierenden Depressionen sind diese Verhaltensweisen an die Episode gebunden. Das macht es Therapeuten leichter, sie als vorübergehende Krankheitssymptome hinzunehmen. Bei chronischen Depressionen sind sie jedoch häufig Ausdruck einer generellen Beziehungsstörung auf Seiten des Patienten. Sie lösen bei Therapeuten zunächst oft das Bedürfnis aus, den Patienten zu helfen, im weiteren Verlauf aber zunehmend aggressive Gefühle. Für diese Gruppe von Patienten wurde das CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) (McCullough, 2000, 2006) entwickelt. Wesentliche Charakteristika sind eine Beziehungsgestaltung, bei welcher der Therapeut sich als reale Person einbringt sowie die biographische Arbeit. Charakteristisch hierfür ist die Gegenüberstellung der Beziehung zu früheren Bezugspersonen und der aktuellen therapeutischen Beziehung. Die Art der in CBASP intendierten Beziehungsgestaltung ist der Therapeut-Patient-Beziehung der personenzentrierten Therapie sehr ähnlich. Ein wesentlicher Unterschied zum traditionellen personenzentrierten Vorgehen ist der Umgang mit der Biographie. Viele personenzentrierte Therapeuten gehen davon aus, dass Patienten wichtige biographische Erinnerungen von sich aus in die Therapie einbringen. CBASP-Therapeuten fragen in dieser Hinsicht gezielt nach. Da viele Patienten mit belastenden Lebensereignissen in der Kindheit über diese nur bei direktem Nachfragen sprechen, gibt es gute Gründe, das traditionelle personenzentrierte Vorgehen – das Verzichten auf direktes Nachfragen – grundsätzlich zu überdenken. 4.Fazit In diesem Beitrag wurde der Versuch unternommen, störungsbezogene Aspekte des inneren Bezugsrahmens zu skizzieren und Möglichkeiten des empathischen Verstehens für verschiedene schwere psychische Störungen aufzuzeigen. Die hier aufgeführten Störungen ließen sich beliebig erweitern: Reaktionen auf Belastungen und schwere Traumata, Angststörungen (Finke & Teusch, 1997), Zwangsstörungen, somatoforme Störungen, dissoziative Störungen, Essstörungen, Störungen, die mit der Sexualität zusammenhängen, Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS und weitere Krankheiten weisen bestimmte störungsspezifische Aspekte des inneren Erlebens auf. Wer diese Aspekte kennt, hat es leichter, dieses Erleben nachzuvollziehen und im Gespräch mit den Patienten dafür die richtigen Worte zu finden. Literatur Antons, K. & Schulz, W. (1976). Normales Trinken und Suchtentwicklung, Band 1. Göttingen: Hogrefe. Bauer, M. & Möller, H. J. (2006). Akut- und Langzeittherapie der Depression. In U. Volderholzer & F. Hohagen (Hrsg.), Therapie psychischer Erkrankungen – State of the Art. (S. 105-126). München: Urban & Fischer. Dykierek, P. & Schramm, E. (2004). Interpersonelle Psychotherapie. In W. Rössler (Hrsg.), Psychiatrische Rehabilitation. (S. 275-292). Heidelberg: Springer. Finke, J & Teusch, L (1997). Ein Gesprächspsychotherapie-Manual für Panik und Agoraphobie. In W. Barnett, M. Linden & C. Mundt (Hrsg.), Psychotherapie in der Psychiatrie (S. 415–420). Wien: Springer. Finke, J. (2006). Störungsbezogene Gesprächspsychotherapie der Depression – Therapietheoretische Voraussetzungen und Behandlungskonzepte eines störungsbezogenen Ansatzes. PERSON, 10(1), 29-42. Frölich, L., Hampel, H., Hausner, L. & Prvolovic, D. (2012) Diagnostik und Therapie demenzieller Syndrome. In U. Voderholzer & F. Hohagen (Hrsg.), Therapie psychischer Erkrankungen. (S. 2-21). München: Elsevier. Gastpar, M., Böhme, H., & Teusch, L. (1997). The benefit of an insight oriented and experiential approach on panic and agoraphobia symptoms: Results of a controlled comparison of client-centered therapy and a combination with behavioral exposure. Psychotherapy and Psychosomatics, 66, 293–301. Greenberg, L., Rice, L., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change. The moment-by-moment process. New York: Guilford Press. Heizer, J.E., & Pryzbeck, T. R. (1988). The co-occurrence of alcoholism with other psychiatric disorders in the general population and its impact on treatment. J Stud Alcohol 49, 219-224 Jacobs, S., Luderer, H. J., Speierer, G. W., & Tasseit, S. (1998). Weiterbildung zum Sozialtherapeuten, klientenzentriert / gesprächspsychotherapeutisch orientiert. Köln: GwG-Verlag. Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 149 Schwerpunkt: „Die VIELEN GESICHTER DER Empathie“ Juckel, G. & Heinz, A. (2005). Neurobiologische Grundlagen schizophrener Erkrankungen und Implikationen für die Pharmakotherapie. In J. Bäuml, G. PitschelWalz, H. Berger, H. Gunia, A. Heinz & G. Juckel (Hrsg.), Arbeitsbuch Psychoedukation (APES). Stuttgart: Schattauer. King, M., Sibbald, B., Ward, E., Bower, P., Lloyd, M., Gabbay, M. & Byford, S. (2000). Randomised controlled trial of non-directive counselling, cognitive-behavior therapy and usual general practitioner care in the management of depression as well as mixed anxiety and depression in primary care (monograph). Health Technology Assessment, 4(19), 1-84. Krauss, E. (2009). 10-Jahres-Katamnese bei Alkoholkranken unter besonderer Berücksichtigung der Frauen. Dissertation, Universität Tübingen. https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/45577, letzter Zugriff 27.7.2014 Küfner, H., Feuerlein, W., & Huber, M. (1988). Die stationäre Behandlung von Alkoholabhängigen: Ergebnisse der 4-Jahreskatamnese, mögliche Konsequenzen für Indikationsstellung und Behandlung. Suchtgefahren 34, 157-171. Luderer, H. J., Böcker, A., & Böcker, F. M. (1986). Selbsterfahrungsbezogene Informationsvermittlung bei alkoholkranken Männern in Motivationsprozess und Entwöhnung. Suchtgefahren 32, 190-203. Luderer, H. J. (2008a). Schizophrenie. In M. Hermer, & B. Röhrle (Hrsg.), Handbuch der Therapeutischen Beziehung (835-864). Tübingen: DGVT-Verlag. Luderer, H. J. (2008b). Empathie, accepziebereitheid en congruentie in de omgang met psychisch zieke patienten: psycho-educatie met een persoonsgerichte orientering. Tijdshift Clientgerichte Psychotherapie 36, 101-121 Mann, K. F., Diehl, A., Hein, J. & Heinz, A. (2012) Alkoholabhängigkeit. In U. Voderholzer & F. Hohagen (Hrsg.), Therapie psychischer Erkrankungen (S. 22-36). München: Elsevier. Mann, K. F. & Stetter, F. (1991). Keine Entgiftung ohne psychotherapeutische Begleitung. Psycho, 5, 296–304. Mann, K. F. & Stetter, F. (2002). Die qualifizierte Entzugsbehandlung von Alkoholabhängigen: Entwicklung und Evaluation. In K. F. Mann (Hrsg.), Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen. (S. 59-72). Berlin: Pabst. McCullough, J. P., (2006). Chronic Depression and the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. In G. Stricker, J. Gold, (Eds.), A Casebook of Psychotherapy integration. (p. 137-151). Washington. McCullough, J.P. (2000). Treatment of Chronic Depression. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. New York: Guilford. Miller, W. R. & Rollnick, S (1991). Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press. Miller, W. R. & Rose, G. S. (2009). Toward a Theory of Motivational Interviewing. American Psychologist, 64, 527-537. Murray, C. J. & Lopez, A. D. (1997). Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. Lancet 349,1436-1442. Neal, M. & Barton Wright, P. (2003). Validation therapy for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews:CD001394. Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/12917907 Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S., Myers, J. K., Kramer, M, Robins, L. N., George, L. K., Karno, M., & Locke, B. Z. (1988). One-month-prevalence of mental disorders in the United States. Based on five Epidemiological Catchment Area sites. Arch. Gen. Psychiatry 45, 977-986. Rogers, C. R. (1942). Counseling and Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, C. R. (1952). Client-Centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, C. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103. Rogers, C. R. (1959). A theory of Therapy, Personality, and Interpersonal Relationship as Developed in the Client-Centered Framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A Study of a Science Vol. 3., (p. 184-256). New York: Mc Graw-Hill. Rogers, C. R. (1975). Empathic: An Unappreciated Way of Being. The Counseling Psychologist, 5, 2-10. Schramm, E. & Berger, M. (2006). Unipolare Depression – Psychotherapie. In U. Volderholzer & F. Hohagen (Hrsg.), Therapie psychischer Erkrankungen – State of the Art. (S. 91-103). München: Urban & Fischer. Shaw, G. K., Waller, S., Latham, C. J., Dunn, G., & Thomson, A. D. (1997). Alcoholism: a long-term follow-up study of participants in an alcohol treatment programme. Alcohol and Alcoholism, 32(4), 527-535. Speierer, G. W. (1994). Das differentielle Inkongruenzmodell (DIM). Handbuch der Gesprächspsychotherapie als Inkongruenzbehandlung. Heidelberg: Asanger. Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Luderer, Facharzt für Psychiatrie, Gesprächspsychotherapeut, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Erlangen, Lehrtherapeut für Gesprächspsychotherapie, Chefarzt am Klinikum am Weissenhof in Weinsberg, außerplanmäßiger Professor an der Universität Heidelberg (ab Oktober 2014 i. R.), Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der GwG. Kontakt: [email protected] Anzeige Programm des GwG-Fachtags „Sozialtherapie“ am 27. - 28. März 2015 in Mainz Freitag, 27. März 2015 15:00 – 17:00 Uhr - Begrüßung Austausch zu den Erfahrungen in der (personzentrierten) Suchtarbeit Informationen über Neuigkeiten im Fachbereich Themensammlung für Fallarbeit und Supervision. 17:00 – 17:30 - Kaffeepause 17:30 – 19:30 Wolfgang Bensel: Supervisorischer Workshop zu aktuellen Fällen ab 20:00 Uhr - Geselliges Beisammensein 150 Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/14 Samstag, 28. März 2015 09:30 – 12:00 Uhr Dr. Ernst Kern: Traumaarbeit und Körpertherapie im Tätigkeitsfeld Sucht Vortrag, Erfahrungsangebote und Diskussion 12:00 – 13:30 Uhr - Mittagspause 13:30 – 15:00 Uhr Wolfgang Bensel / Dr. Ernst Kern: Supervisorischer Workshop zu aktuellen Fällen 15:00 – 15:30 Uhr - Kaffeepause 15:30 – 16:30 Uhr (Fortsetzung) Wolfgang Bensel / Dr. Ernst Kern: Supervisorischer Workshop zu aktuellen Fällen 16:30 – 17:00 Uhr - Abschlussrunde