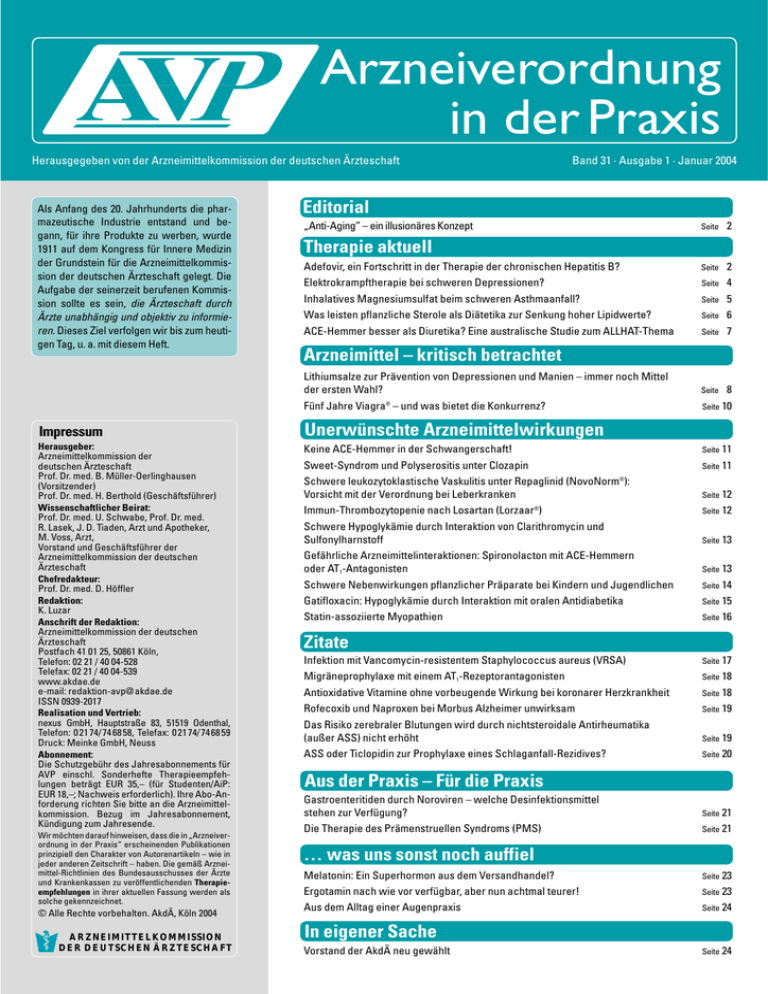

Arzneiverordnung in der Praxis (AVP), Ausgabe 1, Januar 2004

Werbung