1. Tag: Donnerstag, 31. März 2011

Werbung

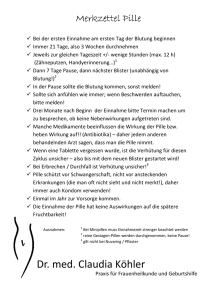

1. Tag: Donnerstag, 31. März 2011 Sexualität, Partnerschaft und Verhütung – Im Wandel der Zeit! Aus der Sicht unterschiedlicher Fachrichtungen: was hat sich geändert im gesellschaftlichen Diskurs, in der Gesundheitsförderung, in wissenschaftlichen Theorien und der interpersonellen Kommunikation? Ergebnisthesen 1. Tag Elisabeth Beck-Gernsheim: Die Pille wird 50 – eine Bilanz Deutschland war das erste Land in Europa, in dem die Antibabypille zugelassen wurde. Für die Frauen begann mit der Pille begann eine neue Epoche: Sie war einfach anzuwenden, sehr zuverlässig und versprach eine angstfreie Sexualität. Frauen konnten entscheiden, wann sie ein Kind wollten und ob (so die Verheißung damals). Eine neue Technik ist nie neutral, sondern führt zu sozialem Wandel. Normen verändern sich: Aus der Möglichkeit der bewussten Geburtenkontrolle wird die Erwartung, dass man sie auch verantwortungsbewusst nutzt. Mutterschaft soll heute so unauffällig und effizient wie möglich organisiert werden. Die Verheißung ist: Dafür dürfen Frauen an den Segnungen der Moderne teilhaben. Aber: In der modernen Arbeitswelt gibt es den optimalen Zeitpunkt fast nie. Problem des unerfüllten Kinderwunsches: Die biologischen Voraussetzungen des Mutterwerdens werden mit dem Alter immer schwieriger. Immer neue Angebote der Reproduktionsmedizin verheißen Auswege. Die Kehrseite: Kosten, soziale, medizinische, psychische und physische Belastungen. Die Wahlfreiheit der Pille ist für diese Frauen ins Gegenteil umgeschlagen, sie macht sie zu abhängigen Klientinnen der Reproduktionsmedizin. Dafür werden politische Lösungen gebraucht, wie z.B. im 7. Familienbericht genannt: „neuer Zeitplan“, keine rush hour des Lebens mehr, flexiblere Bedingungen, mehr Spielräume, sodass frühe Elternschaft nicht mehr sanktioniert wird. Cornelia Helfferich: Früher oder später – Verhütung und Kinder im Lebenslauf Unterschiede bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen: Je nach Bildung und Migrationshintergrund kommen sexuelle Aktivität und auch Kinder früher oder später. Verhütung braucht man nur ab dem Beginn von intimen heterosexuellen Beziehungen, wenn die erste Geburt aufgeschoben, der Abstand von Geburten vergrößert oder die Kinderzahl begrenzt werden soll. Die Studie „frauen leben - Familienplanung und Migration im Lebenslauf“ im Auftrag der BZgA hat Frauen mit türkischem und osteuropäischem Migrationshintergrund befragt. Migrantinnen sind bei der Geburt des ersten Kindes jünger (23 Jahre statt fast 28). Türkische Migrantinnen empfinden das oft als angemessenes Alter; für Osteuropäerinnen ist die frühe Mutterschaft im Herkunftsland kein Nachteil, dort sind außerdem weniger Verhütungsmittel verfügbar. Entsprechend ist der Bedarf an Verhütung verschoben! Verhütung bekommt für niedrig qualifizierte türkische Migrantinnen oft erst Bedeutung, wenn genug Kinder da sind. Kinder sind selbstverständlich, es bedarf einer bewussten Entscheidung gegen sie. 1 Im deutschen Bildungssystem gilt jedoch: Je früher eine Frau ein Kind bekommt, desto niedriger ist ihre Chance, eine Berufsausbildung abzuschließen. Frühe Mutterschaft verhindert Erwerbs- und Bildungschancen. Fazit: Das System muss sich ändern, um auch Ausbildung und Familie vereinbaren zu können. Tillmann Krüger: Die Neurobiologie der Sexualität Für Menschen spielen die kulturellen Faktoren eine sehr große Rolle. Das ist ein großer Unterschied zur Tierwelt, dort sind Hormone bestimmender. Die beteiligten Hormone beim Menschen sind u.a. Sexualsteroide, zerebrale Monoamine und Neuropeptide. Prolaktin wird während und nach dem Orgasmus ausgeschüttet. Oxytocin wird beim Sex ganz kurz ausgeschüttet. Man vermutet, dass es fördernd für die Paarbindung sein könnte. Frauen verhalten sich in einem natürlichen Zyklus anders, als wenn sie hormonell verhüten. Um den Eisprung herum werden Studien zufolge genetisch sehr unterschiedliche, also starke Partner gewählt; ansonsten eher der verlässliche Typ. Diese Unterschiede verschwinden, wenn eine Frau die Pille nimmt. Männer finden Frauen, die nicht die Pille nehmen, in deren Zyklusmitte attraktiver. Sie scheinen das über Verhalten und Aussehen wahrzunehmen. Romantische Liebe kann ein sehr obsessiver Zustand sein. Wenn man Gehirne verliebter Menschen untersucht, sieht man ein bestimmtes Aktivierungsmuster in Regionen, die reich an Dopamin sind. Subkortikale, limbische Strukturen sind involviert. Andere Regionen sind deaktiviert, zum Beispiel im rechten Neokortex und dem rechten präfrontalen Kortex. Eckhard Schroll: Sichergehn. Vom Rahmenkonzept zu internationalen Standards für die Sexualaufklärung Der Beitrag liefert einen Überblick, welche Themen wurden in den letzten 50 Jahren in der Sexualaufklärung behandelt wurden: 50er Jahre: Es gab vor allem Informationen zu körperlichen Funktionen für Ehefrauen. 60er Jahre: Beginn der Sexualaufklärung in der Schule. 1969 gab es den Sexualkunde-Atlas als erstes offizielles Medium. Im Film „Helga“ war erstmals eine Geburt auf einer Leinwand zu sehen. 70er Jahre: Sexualaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen wird Thema. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt Sexualaufklärung in der Schule explizit. Erstmals werden junge Männer direkt angesprochen (in „Muss-Ehen muss es nicht geben“). 1986: Die Ottawa-Charta wird verabschiedet. 1992: Das Gesetz über Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung formuliert einen gesetzlichen Auftrag für die BZgA. Der Fokus der Materialien ändert sich: Jugendliche sollen Verantwortung für die eigene Sexualität und Verhütung beider Partner übernehmen, Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit werden gefördert. Die Situation heute: Es gibt Curricula in allen Bundesländern. Nicht alle Eltern befürworten jedoch die Sexualaufklärung. Es gibt nach wie vor gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Internationale Standards: 2006 hat die BZgA ihre Arbeit einem internationalen Publikum auf einer WHO-Tagung zur Sexualaufklärung mit 12 Staaten Europas vorgestellt. Die BZgA erhielt den Auftrag, ihre Erfahrungen als Grundlage für europaweite Empfehlungen zusammenzutragen. Hintergrund war der Anstieg von Teenagerschwangerschaften und HIVInfektionen. Die Botschaften der 2010 veröffentlichten „Standards für die Sexualaufklärung in Europa“ sind klar: Umfassende Sexualaufklärung für alle ab der frühesten Kindheit. Es geht nicht nur um biologische Aspekte, sondern um die Befähigung, verantwortliche Entscheidungen für die 2 eigene Gesundheit und die des Partners/der Partnerin zu treffen à Stärkung von Kindern und Jugendlichen als Ziel. Detailliertes Programm Donnerstag, 31. März 2011 mehr Infos 2. Tag: Freitag, 1. April 2011 Verhütung 2010 Aktuelle Erkenntnisse und Herausforderungen. Aufklärung, Beratung und Kommunikation über Verhütung angesichts gesellschaftlicher Vielfalt. Ergebnisthesen 2. Tag Thomas Rabe: Kontrazeption bei der Frau – State of the art Familienplanung weltweit: Die WHO hat viel erreicht, aber immer noch haben 40 % der verheirateten Frauen keinen Zugang zu Verhütung. In Afrika verwenden nur 27 % der Frauen Verhütungsmittel. In Deutschland gibt es 16,6 Mio. fertile Frauen, 8,8 Mio. verhüten, 6,2 Mio. hormonell. Die Pille hat „non hormonal benefits“: Zyklusregulierung, Blutungsstärke, positive Wirkung auf Haut und Haare, weniger Zysten, weniger Beckenentzündungen. Die Pille hat aber auch Nebenwirkungen: in den 60er Jahren Lungenembolien, Brustkrebs und Thrombosen. Man hat seitdem die Pillen niedriger dosiert. Venöse Thromboembolien sind heute das Hauptproblem. Das Risiko nimmt mit dem Rauchen, mit BMI und Alter zu. Am häufigsten sind Thrombosen bei Einnahmebeginn. Für die Zukunft wird das Erkennen von Risikopatientinnen und die Familienanamnese immer wichtiger Anneliese Schwenkhagen: Frauen, Lust & Sex. Einfluss der Hormone auf die weibliche Sexualität Viele Frauen zwischen 30 und 50 stehen vor der Aufgabe, Kinder, Partner, Karriere, den Alltag oder Krankheiten miteinander zu vereinbaren ... und wo bleibt der Sex? Ganz oft wächst nach der ersten Geburt die Lustlosigkeit, Stress und Müdigkeit nehmen zu. Female sexual dysfuncion Studien zeigen: Lustlosigkeit nimmt mit dem Alter zu, die Belastung dadurch nimmt aber mit dem Alter ab. Eine australische Studie fand keine signifikanten Assoziationen von Lustlosigkeit mit Alter, der Menopause oder Hormontherapie. Lustlosigkeit ist in langen Beziehungen wahrscheinlicher; weniger wahrscheinlich ist sie bei guten Liebhabern und wenn Sex für die Frau eine wichtige Rolle spielt. Gute, randomisierte Studien zeigen, dass Testosteron breite Effekte auf sexuelle Zufriedenheit hat – allerdings nur bei Frauen, die vorher einen Testosteronmangel hatten. Das Problem: Man kann einen Testosteronmangel im Labor bei Frauen kaum nachweisen. Testosteron zusätzlich einzunehmen, hat jedoch auch Risiken. Zum Einfluss der Pille auf die Sexualität gibt es keine gute Datenlage. Wahrscheinlich gibt es starke kulturelle Einflüsse. Eine neue Studie an deutschen Medizinstudentinnen ergab: Ein Drittel der Studentinnen hat ein Risiko für sexuelle Unzufriedenheit. Frauen, die hormonell verhüteten, sind signifikant unzufriedener. Die nichthormonelle Kontrazeption schneidet am 3 besten ab. Eine mögliche Erklärung ist, dass das freie Testosteron bei hormoneller Verhütung abfällt. Aber: Nicht bei allen Frauen, die hormonell verhüten, sinkt auch das sexuelle Verlangen. Brigitte Frey Tirri: Verhütung in Europa. Unterschiede in Zugang und Anwendung von Kontrazeptiva Am häufigsten wird europaweit die Pille verwendet. Verhütungsmethoden werden je nach Land unterschiedlich häufig einsetzt. Etwa 25 % der Frauen verhüten europaweit nicht. Direkte Faktoren für die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind: Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Kosten, Akzeptanz (soziokulturelle Unterschiede), Verträglichkeit und Stabilität der Methode. Indirekte Faktoren sind: Gesundheitssystem, soziokulturelle Faktoren, Produktivität und Wohlstand; Armut als größter Risikofaktor für eine schlechte Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln; religiöser Background; Medien; politischer und Gesetzesrahmen, z.B. Gesetze über die Abgabe der Pille danach; Vorgehen gegen sexuelle Gewalt; Gesundheitserziehung in den Schulen. Individuelle Faktoren: Dazu gehören der fachliche und persönliche Hintergrund des/der Verschreibenden oder Beratenden und vor allem die Entscheidung der einzelnen Frau. Jede Frau hat andere Vorlieben und verträgt Verhütungsmittel verschieden gut. Angelika Heßling: Sexualität und Verhütung in Deutschland. Aktuelle Ergebnisse der BZgA-Studien Die Daten stammen aus den aktuellen Studien der BZgA. Bei den 16-Jährigen sind 34 % der Jungen und 50 % der Mädchen sexuell aktiv. Mit 17 Jahren sind es 65 bzw. 66 %. Es stimmt also nicht, dass viele Jugendliche sexuell schon sehr früh aktiv sind. Jugendliche mit Migrationshintergrund: Jungen sind in allen Altersgruppen sexuell aktiver als die deutschen Jungen. Mädchen haben weniger sexuelle Erfahrung als die deutschen Mädchen. Verhütung beim ersten Mal: nur 8 % der deutschen Jugendlichen, aber 12/18 % bei Mädchen/Jungen mit Migrationshintergrund haben beim ersten Mal nicht verhütet. Das Verhütungsverhalten, auch beim ersten Geschlechtsverkehr, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Den aktuellen Daten zum Verhütungsverhalten der 18-49 jährigen Erwachsenen (telefonische Befragung) zufolge verhüten 76 %, davon 53 % mit der Pille. Spirale wird ab 30 Jahren verstärkt genutzt, Sterilisation ab 40. Bei Erwachsenen ohne feste Partnerschaft ist das Kondom sehr verbreitet. Verhütungspannen: Probleme beim Kondom sind oft auf eine falsche Kondomgröße zurückzuführen. Die „Pille danach“ haben 12 % der Mädchen schon mal verwendet. 48 % davon, weil das Kondom gerissen ist, 26 %, weil sie die Pille vergessen haben, 24 % hatten nicht verhütet. Detailliertes Programm Freitag, 1. April 2011 mehr Infos 4 3. Tag: Samstag, 2. April 2011 Verhütung im Spannungsfeld von Kultur, Religion und Leidenschaft Ergebnisthesen 3. Tag David Schnarch: Psychology of sexual passion Moderne Verhütung hat geholfen, Intimität und Nähe in Liebesbeziehungen zu entwickeln. Man ist nicht mehr zu einer Ehe gezwungen, sondern hat die Wahl. Dass Sex von Reproduktion getrennt ist, erlaubt ein Leben, das oft sehr unterschätzt wird: ein sense of peace and ease. Es gibt vier Antriebe für sexuelles Verlangen bei Menschen: Lust, romantische Liebe, Bindung und der Drang, ein Selbst zu entwickeln und zu bewahren. Der letzte ist der stärkste Antrieb. Ein Beispiel: Bei Frauen gibt es einen Zeitpunkt im Zyklus, an dem ihr Verlangen erhöht ist. Aber: Wenn sie respektlos behandelt wird, hat die Frau trotzdem keinen Sex. D.h. der vierte Punkt ist stärker als die anderen drei. Wenn Menschen Sex haben, verdrahten sie ihre Gehirne miteinander. (Auch im negativen Sinne, etwa bei Missbrauch und Trauma.) Viele Leute denken, es gehe in einer guten Beziehung um Wertschätzung und Bestätigung. Aber dauerhaft geht es darum, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und artikulieren zu können. Die Regeln in einer Beziehung werden schon sehr früh festgelegt. Mit dem Reden über Verhütung setzt man die Regeln für die weitere Beziehung. Auch hier spielt die Entwicklung des Selbst eine sehr wichtige Rolle. Die Stabilität von Beziehungen hängt davon ab, dass beide auf eigenen Füßen stehen können. Und das verhandeln Paare u.a. zum ersten Mal am Thema Verhütung. Das gilt für alle Altersgruppen. In einer Beziehung will immer ein Partner Sex/Intimität/andere Aspekte mehr als der andere. Derjenige hat die Kontrolle, ob er es weiß oder nicht - er nimmt Gelegenheiten an oder weist sie ab. Wenn derjenige z.B. Kondome will, hat er viel Kontrolle darüber, dass sie auch tatsächlich eingesetzt werden. Man muss Jugendlichen diese Zusammenhänge erklären, damit sie einordnen können, was passiert. Zusammenschau: Beiträge der TeilnehmerInnen, der VeranstalterInnen und des Kongressbeobachters Olaf Kapella Mehr evidenzbasierte, nicht interessengeleitete Information und ihre Vermittlung sind dringend nötig. Vorab wurde oft gefragt: Gibt es überhaupt noch etwas Neues zum Thema Verhütung? Der Kongress hat klar gezeigt: Wir stehen erst am Anfang, die Professionen zusammenzuführen. Trotz der drei Tage wäre noch mehr Zeit zum Vernetzen nötig gewesen. Es gab sehr unterschiedliche Aufmacher und Stimmungen in den Workshops, sie wurden aber alle bestimmt von sehr viel fachlicher Expertise und Information sowie sehr profunden Diskussionen. Die Geschlechterperspektive: Von den rund 200 Kongressteilnehmenden waren 33 Männer Teilnehmer und ca. 160 Frauen. Dennoch sind alle ausgelegten „Kondometer“ (100 Exemplare), die neuen Kondommaßbänder der BZgA, mitgenommen worden ... Die starke Dominanz des Themas „hormonelle Verhütungsmittel“ wurde teilweise beklagt. Auffallend viele Männer diskutierten über Hormone. Frauen sind möglicherweise gegenüber der hormonellen Verhütung kritischer. 5 Interdisziplinarität: Manche Gräben sind noch vorhanden, aber das Konzept, die verschiedenen Berufsgruppen ins Gespräch zu bringen, ist aufgegangen. Den Austausch zu gestalten und Kompetenzen zu stärken, ist geglückt. Die BZgA nimmt diese Anregungen mit und versucht, sie weiterzuführen! Schlussfolgerung Die Auswertung des Kongresses zeigte, dass die befragten Fachkräfte besonders den hohen Informationsgehalt durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema positiv bewerteten. Unser Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmer die hohe Bedeutung von Vernetzung der anwesenden Disziplinen zu verdeutlichen, ist in besonderem Maße gelungen. Viele der Teilnehmenden berichteten von erstmaligen interdisziplinären fachlichen Kontakten und Gesprächen, die das gegenseitige Verständnis für Themen und Schwierigkeiten der Kontrazeption förderten. Erste gegenseitige Einladungen zum Fachaustausch wurden ausgesprochen sowie Ideen für Runde Tische angedacht. Auch wurden Qualitätszirkel oder lebensraumbezogene Netzwerke vorgeschlagen unter Beteiligung und Partizipation der Zielgruppen wie z.B. Jugendliche, Frauen und Männer mit Migrationshintergrund oder Menschen mit einer Beeinträchtigung oder einer Behinderung. Schlussfolgerung 1. Deutscher Verhütungskongress Einig waren sich die Fachleute in folgenden Empfehlungen: die WHO-Guidelines und die MEC-Drehscheibe (Medical Eligibility Criteria Wheel for contraceptive use) zur Kontrazeptionsberatung zu übertragen und Leitlinien zu entwickeln bundeseinheitliche Regelungen zu finden, die eine Wahlfreiheit für Menschen in prekären Lebenslagen ermöglicht, (Stichwort: Armut, Hartz IV und mangelnde Verhütung). Armut ist der größte Risikofaktor für eine schlechte Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln die Notfallkontrazeption für die Betroffenen einfacher zugänglich zu machen und europaweit anzugleichen Eine umfassende, ganzheitliche, individuelle und lebensphasenspezifische Kontrazeptionsberatung ist ganz zentral. Dazu gehören zum einen direkte Faktoren wie Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Kosten, Akzeptanz und Verträglichkeit von Verhütungsmitteln und –methoden. Zum anderen sind indirekte Faktoren wie auf der gesellschaftlichen Ebene das Gesundheitssystem, Politik und Gesetze, Kultur und Religion sowie auf der individuellen Ebene der fachliche und persönliche Hintergrund des/der Gynäkologen/in und vor allem die Wünsche, Bedürfnisse und die Lebenssituation der einzelnen Frau ausschlaggebend die Bedeutung von evidenzbasierter unabhängiger und ausgewogener Information, die es Frauen und Männern erst ermöglicht, eine selbstbestimmte Entscheidung in Bezug auf Verhütung und Familienplanung treffen zu können Hier wird die BZgA ihren Präventionsansatz weiter verfolgen und insbesondere dort ausbauen, wo spezifische Bedarfe und Zugangswege festgestellt wurden, wie z.B. in der Aufklärung, Beratung und Versorgung von Menschen anderer Herkunft/Ethnie oder bei Menschen mit einer Beeinträchtigung und/oder Behinderung. Wir werden den fachlichen und interdisziplinären Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen weiter vorantreiben. Durch aktuelle Forschung und Bedarfsanalysen werden wir einen Beitrag dazu leisten, dass fachlich fundierte, seriöse und unabhängige Informationen sowohl an die Fachleute als auch an junge Menschen zu Beginn ihrer sexuellen Biografie sowie an Frauen und Männer in 6 verschiedenen Situationen und Phasen ihres Lebens gelangen. Ziele & Inhalte Aufklärung, Austausch und Kommunikation rund um das Thema Verhütung, das ist die Aufgabe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Eine weitere ist die Zusammenarbeit und Vernetzung unterschiedlicher Fachdisziplinen. Nur wenn wir diese Vernetzung ausbauen und intensivieren, können wir unsere Anliegen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und damit den notwendigen interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, Gynäkologinnen und Gynäkologen und Beratungsstellen fördern. Mit Cyou – dem 1. Deutschen Verhütungskongress – konnten wir nun diese Idee, Fachleute disziplinübergreifend auf nationaler Ebene zusammen zu führen, realisieren. Damit wurde erstmals eine bundesweite Plattform für Wissenstransfer und Fachaustausch für diese Thematik geschaffen. Über die Analyse und Diskussion aktueller Erkenntnisse und neuer Entwicklungen auf dem Verhütungsmittelmarkt hinaus wurden Ansätze erarbeitet, aus denen Empfehlungen und Strategien für die Zukunft entstehen können. Wir möchten hier vor allem die Bedeutung von Prävention und Beratung hervorheben. Der Kongress war ein Startpunkt für eine verstärkte und weitergehende Auseinandersetzung mit dem Thema Verhütung sowohl aus medizinischer, soziologischer, gesellschaftspolitischer und psychologischer Sicht. Teilgenommen haben Gynäkologinnen/Gynäkologen, Beraterinnen/Berater aus Sexual- und Schwangerschaftsberatungsstellen, Fachleute aus der Sexualpädagogik, der Sexualwissenschaft, Sexualtherapie und Sozialforschung sowie Vertreterinnen/Vertreter der Hebammenverbände und Apothekerinnen/Apotheker, Migrantenorganisationen und der Behindertenhilfe. Der Facettenreichtum des Themas, der Referentinnen und Referenten und des geladenen Teilnehmerkreises haben für spannende Diskussionen gesorgt! Dies wird uns neue Impulse und Erkenntnisse für unser weiteres Wirken, für die Formulierung von Empfehlungen zu Standards in der Versorgung und für die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure geben. Ergebnisse Workshops Während des Kongresses wurden zehn Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen angeboten. Im Anschluss fand auf dem Marktplatz ein gegenseitiger Austausch statt. Marktplatz – Stichworte aus der Diskussion Hoffmann: Große Runde mit Menschen zum Thema Kontrazeption ist total wichtig, in der Medizin gibt es so etwas nicht. Andere Berufsgruppen sind wichtig! Mediziner müssen an die Nichtmediziner ran und „die Hüllen fallenlassen“ im ideologischen Sinne! Hier sitzen viele verschiedene Berufsgruppen und Institutionen zusammen. Sich über Kontrazeption informieren, ohne dass es pharmageleitet ist – mehr Möglichkeiten, sich unabhängig zu informieren. Auf den sonstigen Kongressen geht 7 das nicht mehr! Die BZgA könnte dieses Forum eröffnen, das wäre für niedergelassene Gynäkologinnen bereichernd. Kessel: Es nehmen nicht genügend Lehrkräfte teil, ebenso Schulbuchverlage. Die Vernetzung mit Schule und Lehrkräften ist sehr wichtig. Kessel: Vasektomie ist ein Tabu und sollte mehr gefördert werden. Erath: Schön, dass auffällt, dass die Lehrer fehlen! BZgA hat ganz breit eingeladen, aber es wurde sehr unterschiedlich angenommen. Wir sollten uns gegenseitig einladen!! Fachgruppenübergreifend auf Kongressen, GynäkologInnen und BeraterInnen zum Beispiel. Proll, Hamburger Schulbehörde: Bildungsreferentinnen der Bundesländer treffen sich regelmäßig mit der BZgA zur Sexualaufklärung. Könnten bei Vernetzung helfen. Bereich der Lebenskompetenz ist sehr wichtig. Sehr unterschiedliches Bild in der Realität der Schulen. Vorschlag: einen Fachtag zum Thema „schulische Sexualerziehung“ zu organisieren. Herausforderungen, good practice. Männerthemen müssen mehr in den Blick genommen werden: Verhütung, Lebensrealitäten, Elternzeit. Sexualerziehung muss von Anfang an sein, wir müssen die Eltern mit ins Boot holen und brauchen eine Kampagne dazu. Teenagerschwangerschaften: Gesellschaftliche Bedingungen sind das Problem! Bessere Rahmenbedingungen sind erforderlich. Problem fehlender Ressourcen für gute Ideen. Wir müssen alle mehr Energie darauf verwenden, nach mehr Ressourcen zu suchen, um gute Projekte umzusetzen! Mit Freiwilligen und Jugendlichen zum Beispiel. Krause: Reden ist Silber, Machen ist Gold! Kondomgrößen: Verschiedene Gruppen müssen zusammenkommen und ein einheitliches Klassifizierungssystem für Kondomgrößen entwickeln. Vielleicht entsteht etwas auf diesem Kongress? Zum Beispiel ein „Kondomtisch“? Wanielik, isp: Vorurteile neu sortieren, das war erfrischend. Es könnten daraus kleine Initiativen auf der regionalen Ebene entstehen. Das isp könnte schauen, wo sie mit Medizinern und Medizinerinnen zusammenarbeiten könnten. Kontakte zur Medizin knüpfen und regionale Qualitätszirkel aufsuchen! Man ist keine Konkurrenz, sondern profitiert voneinander. Auch die Ärzte / Ärztinnen sollen sich öffnen und Beratungsstellen als Kooperationspartner betrachten. Eberhardt: Wirkliche Wahlfreiheit! Nicht nur Pille und Kondom! Budgetierung und Unwissen als Probleme. Gute Filmemacher suchen, die Diaphragma und Portiokappe in einschlägige Filme einbauen. Erath: Kontrazeption ist immer ein Prozess. Vernetzung auch! Ergebnisse Workshop 1 Kontrazeption und Einfluss auf Körperwahrnehmung, Sexualität und Partnerschaft 8 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress- Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Körperkompetenz (Wissen, Benennen, Erleben, Begreifen) ist die Grundlage für die Wahl und Anwendung von Verhütungsmitteln Vielzahl psychosomatischer Aspekte (Partnerschaft, psychosexuelle Entwicklung, Einstellung, Ängste und Ambivalenz) Individuelle Beratung braucht Zeit Kontrazeption ist immer ein Kompromiss, lebenslang 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Diffusion des Wissens (z.B. Sensiplan®) durch Vernetzung Raum schaffen für psychosomatische Aspekte in der Beratung Ergebnisse Workshop 2 Hormonelle Kontrazeption 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress- Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Personalisierte Kontrazeption! Ausführliche, komplette Anamnese! Langzyklus: o Menstruation ist gesellschaftsfähig o Nur bei speziellen Indikationen o Langzeitrisiken? Pille für den Mann: o Hormonelle Kontrazeption ist möglich o Mehr Geld für die Forschung o Industrie in die Pflicht nehmen! 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Regelmäßiger Austausch der Beteiligten hinsichtlich: a) Informationen b) Update c) Erfahrungen d) Verhütungskongress alle zwei Jahre e) Workshops für alle 9 f) Regionaler Austausch g) Gemeinsame Schulungen mit Lehrkräften h) Vorsorgeuntersuchungen für junge Männer Ergebnisse Workshop 3 Nichthormonelle Kontrazeption 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress-Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Mehr und bessere Forschung zu Kondom und Anwendungsfehlern Größen Klassifizierung für Kondome Verständliche Kondombeschreibung Klarheit auf dem Kondommarkt Kondome als Selbstschutz/ Kontrolle für Jungen Für Jugendliche extra Finanzierung von Kondomen BZgA möge Vasektomie mehr fördern Die Wahlmöglichkeiten bei Diaphragma und Portiokappen sind zu gering Transparente Informationen zu Verhütungsmitteln und -methoden AKTUELL! Barrieremethode Diaphragma und Portiokappe mehr publik machen Klare und deutliche Kondom-Benennung, um Irritationen zu vermeiden Kondome einfach kennzeichnen: S,M,L,XL Vorteil von Kondomen: Selbstbestimmte Vaterschaft! Niedrigschwelligkeit für „kleine Kondome“ ermöglichen, insbesondere für Jugendliche Kondom-Probepackungen mit verschiedenen Größen kostenfrei an Jugendliche abgeben Wirkung/ Interaktion mit dem anderen oder auch gleichen Geschlecht Auch Fachkräften fehlen Detailinfos zu Kondomen: FORTBILDUNG! Vasektomie und sexuelle Attraktivität des männlichen Geschlechts ? 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Beim Kongress fehlen MultiplikatorInnen aus dem Schulbereich(Lehrerinnen und Lehrer) Wichtig: Vernetzung zwischen Ärztinnen/Ärzten und Beratungsstellen (Wissen um Kompetenzen & Methoden) Bessere Kooperation mit gynäkologischen Praxen im Rahmen der arztunabhängigen Verhütung Ärzte und Ärztinnen beim Kondom mehr einbinden Initiativen auf regionaler Ebene Gründung regionaler Qualitätszirkel Konkurrenzen abbauen 10 Wahlfreiheit bei Verhütungsmitteln unabhängig von der sozialen Lage Nicht-hormonelle Kontrazeptiva besser bewerben Empfehlungen: Interdisziplinären Austausch beibehalten Fachlicher Austausch jenseits von Industrie Vernetzung mit Schule und Lehrkräften Gegenseitig einladen: informieren/ referieren Männerperspektive stärker einbeziehen (Verhütung, Vaterschaft) Gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Verhütung (Vereinbarkeit, Armut) Ressourcen aktivieren Klassifizierungssystem für Kondomgrößen Ergebnisse Workshop 4 Kontrazeptionsberatung 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress-Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) GUTE BERATUNG: erfordert Kompetenz ( medizinisch, menschlich, rechtlich) braucht Zeit fördert Compliance, kontrazeptive Effizienz, Minimierung von Risiken Empfehlung: Übertragung o WHO-Guidelines, übersichtlich und kurz o MEC-WHEEL (Drehscheibe) 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Ist nicht so schlecht hängt von handelnden Personen ab Empfehlungen: Raum und Zeit für Kontakte Tagungen und Kongresse Leitlinien austauschen Artikel im „Frauenarzt“, BZgA- Publikationen 1. Richtlinien der WHO zur Verwendung von Kontrazeptiva 11 Umsetzung: MEC Drehscheibe Überblicktabellen Leitlinien (D) mit WHO/ UK-Tools 2. Gesprächsführung Beratung Empfehlung: Beratungskonzept Kompetenz Zeitnehmen (Compliance) Verhütungsmittel zum Anfassen/ Anschauen Keine Konkurrenz unter Beraterinnen Ziel: Möglichst viele kompetente Beratungen 3. Rechtliche Fragestellungen Individuelle Aufklärung vor Therapie Minderjährige: o Individuelle Einschätzung der Einsichtsfähigkeit ggf. Alleinentscheidung o Sonderfall: unter 14 Jahre Vernetzung der Beratungen ist nicht so schlecht hängt von handelnden Personen ab Raum und Zeit für Kontakt auf Tagungen und Kongressen Artikel „ Frauenarzt“. „BZgA“, Hebammenzeitschrift … Ergebnisse Workshop 5 Verhütungspannen und Motive für NichtVerhütung 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress- Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Zu Sexualität gehören Pannen Sexualität ist nicht rationalisierbar (Verdrängung, unbewusste Motive) Rezeptfreiheit der Pille danach als Menschenrecht 12 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Ärzte: Prophylaktische Verschreibung der Pille danach Politik: Finanzierung von Verhütungsmitteln Mögliche Empfehlungen u. Erkenntnisse Unbewusste Motive immer mit berücksichtigen Verdrängung Schwangerschafts-Risiko Keine Einnahme trotz Verfügbarkeit Humanitärer Anspruch auf Pille danach Hat Deregulierung in Deutschland intern schon stattgefunden? Wenig Veränderung durch Deregulierung Sexualität birgt immer ein Restrisiko Lustfaktor und Spontaneität mit einbeziehen Finanzierung von Verhütungsmitteln Wahl der Methode hat Einfluss auf das Risiko Ihre Kommentare/ Ergänzungen/ Empfehlungen: Pille danach (EllaOne) europaweit rezeptpflichtig! Alternative EC bedeutet Selbstbestimmung! Es besteht auch ein Recht auf Nicht-Wissen und ein Recht auf Nicht-Verhütung (als eigene wissende Entscheidung) Ergebnisse Workshop 6 Sexuelle und reproduktive Rechte 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress- Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Empirische Basis/ Studie zu „Verhütung von Frauen und Männer in prekären Lebenslagen“ (Hartz IV, Bafög) Bundeseinheitliche Regelung, die Wahlfreiheit der Verhütung auch für Frauen und Männer in prekären Lebenslagen ermöglicht Rezeptfreie Vergabe der Pille danach Europäische Angleichung Anerkennung des indirekten Rechtes auf Wahlfreiheit 13 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Gemeinsames Agieren politischer Akteure, Verbände, Gleichstellungsbeauftragte auf allen Ebenen: Kommunal, Land, Bund Unterstützung der Bundesverband der Frauenärzte und andere Fachverbände (bei Forderung nach der rezeptfreien Vergabe der Pille danach) Ergebnisse Workshop 7 Verhütung, Familienplanung und Migration 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress- Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Zielgruppenspezifische Bedarfsermittlung, Partizipation und Dialog mit der Zielgruppe ermöglicht eine zielgruppenspezifische Beratung Mehr Wissen über Jungen/ Männer zum Thema Sexualität und Verhütung in Erfahrung bringen Mehr Respekt/ Neugierde gegenüber anderer Kulturen und ihrer Haltung zu Familienplanung und Fruchtbarkeit Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen: Kinder- und Familienfreundlichkeit 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Mehr Kooperation / Auseinandersetzung mit Migrantenorganisationen und -gruppen Vernetzung von Berufs-, Familien- und Lebensplanung Mehr Fachaustausch zwischen Medizin und psychosozialer Beratung Mehr interdisziplinäre und interkulturelle Kongresse Ergebnisse Workshop 8 Verhütung und Kommunikation 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress-Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) 14 Fruchtbarkeit und Familie positiv besetzen Dominanz der hormonellen Verhütung Einstellung zu Sexualität, Fruchtbarkeit und Familie ist soziokulturell geprägt Einfluss des Unbewussten immer mitdenken Sexuelle Selbstbestimmung/ Autonomie vs. Abhängigkeit Verhütung einbetten in größere Zusammenhängen (Sexualität, Liebe und Partnerschaft, Vereinbarkeit, Mutterschaft) Gesellschaftliche Rahmenbedingungen müssen stimmen Kontrazeptionsberatung muss individuell, lebensphasenabhängig unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren stattfinden 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Regelmäßiger, berufsübergreifender Austausch, z.B. auf Tagungen Runde Tische regional Einbezug aller relevanten Professionen Medizin stärker mit Pädagogik vernetzen Internationale Vernetzung Erfolgreiche und nichterfolgreiche Projekte vorstellen Ergebnisse Workshop 9 Sexualität und Verhütung bei Menschen mit Beeinträchtigung 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress- Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Umfassende und angemessene Wissensvermittlung um Wahlfreiheit, (z.B. bei Verhütung und Arztwahl, Kinderwunsch) ermöglichen Zielgruppenspezifische Materialien und Aufnahme des Themas/ der Zielgruppe in alle Materialien (diversity) Chancen eröffnen - Konflikte aushalten! 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? Informationsplattform / Angebote, Informationen, Publikationen, Initiativen (z.B. begleitete Elternschaft) Netzwerke (regional u. überregional) unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung … 15 Ergebnisse Workshop 10 Informationen von Staat, Nichtregierungsorganisationen und Industrie 1. Was sind wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus ihrem Workshop, die ggf. auch für die anderen Kongress-Teilnehmenden von Interesse sein könnten? (ggf. auch Empfehlungen an wen) Schulung/ Sensibilisierung zu evidenzbasierter unabhängiger & ausgewogener Informationen good practice Materialien entwickeln Partizipation junger Menschen beim nächsten Kongress Gender, soziale Lage & Beeinträchtigung beachten 2. Auf dem Verhütungskongress kommen verschiedene Berufsgruppen zusammen. Welche Empfehlungen und Ideen haben Sie zur Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen vor dem Hintergrund Ihres Workshop-Themas? lebensraumbezogen vernetzen gemeinsame Vision & Ziele, Prozesse Ressourcenanalyse & optimale Nutzung Erleichtern technische Neuerungen die Vernetzung? 16