Dr - Theologie heute

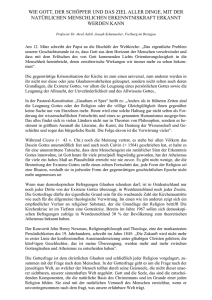

Werbung