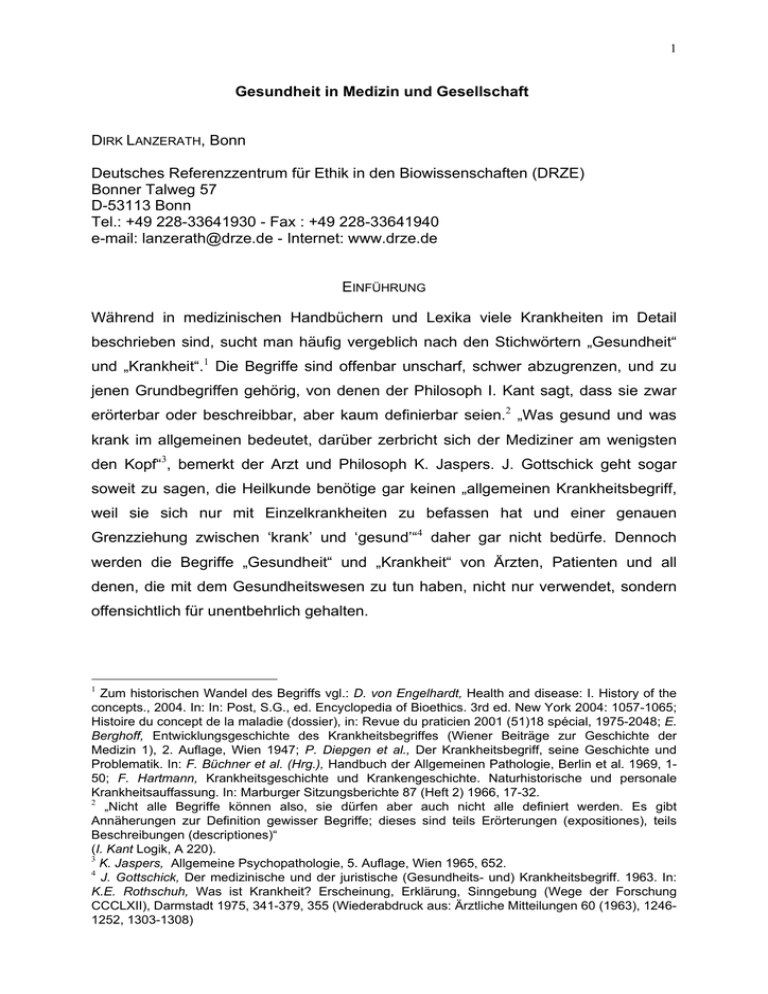

gesundheit in medizin und gesellschaft

Werbung