Christian Reutlinger Räume von den Menschen her

Werbung

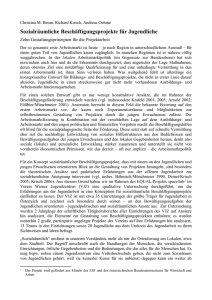

Christian Reutlinger Räume von den Menschen her denken! Einleitung Mit diesem Postulat wird im vorliegenden Beitrag am Beispiel von Jugendlichen der Frage nachgegangen, weshalb pädagogisierte Räume bzw. Jugendhäuser, im Fall der Jugendlichen, unter den aktuellen Bedingungen zunehmend unter Legitimationsdruck geraten oder – um vorsichtiger zu formulieren – nur noch bestimmte Gruppen von Jugendlichen erreichen. Ein grundlegendes Problem liegt dabei in der Theorie der sozialen Räume, die in der Sozialen Arbeit den Arbeitsansätzen zu Grunde gelegt wird. Die damit zusammenhängende unklare Trennung verschiedener Machtstrukturen und Daseinswelten (vgl. Werlen 1988) führt mitunter zu einer Abschottung von Bewältigungsformen: Der Ausbau und die Verfeinerung institutionalisierter sozialräumlicher Angebote eröffnen darum häufig nicht mehr weitere Zugangsmöglichkeiten für von sozialer Benachteiligung betroffene Kinder und Jugendliche, sondern bleiben auf einen bestimmten Personenkreis und ausgewählte Handlungsbereiche beschränkt. Anhand eines empirischen Beispiels soll das Problem einführend verdeutlicht werden. Empirisches Beispiel1 In einer ostdeutschen Plattenbausiedlung machen die Jugendarbeiter/-innen aus einem frisch sanierten Jugendhaus auf folgendes Phänomen aufmerksam: Durch die massiven Abwanderungstendenzen aus dem Stadtteil und der ganzen Region gibt es einen hohen Wohnungsleerstand. Dadurch sind die Wohnungen billig zu mieten. Findet ein 18-jähriger eine Arbeit, so ist es ihm möglich, eine Wohnung zu mieten. Fortan trifft er sich mit seiner Clique dort. Sie sind unter sich, organisieren sich ihre Freizeit außerhalb des Einflussbereichs Erwachsener Pädagog/-innen. Sie gehen nicht mehr ins Jugendhaus, sind auch nicht auf den Jugendarbeiter angewiesen. Das Jugendhaus mit seinem eigens für Jugendliche eingerichteten und abgestimmten Räumen (Musikproberaum, Kuschelecke, Bar, ‚half-pibe‘ etc.) droht zu verweisen. Im Gespräch wird weiter die Wichtigkeit der Peer-Gruppen für die Jugendlichen betont. In dem betreffenden Stadtteil gibt es das Phänomen der so genannten ‚Beachboys‘: Dabei handelt es sich um junge Menschen, die sich mit Hawaiihemd kleiden, im Strandlook rumlaufen und immer braungebrannt sein wollen (Nicht verwunderlich ist es deshalb, dass es im Stadtteil besonders viele Sonnenstudios gibt). Die Jugendarbeiter/-innen versuchen nun über ‚jugendkulturell-ausgerichtete’ Aktivitäten, die Jugendlichen (wenigstens für kurze Zeit) in die Räume des Jugendhauses zurück zu holen. Unter dem Moto „Die Beach herholen, wenn die Jugendlichen nicht an die Beach fahren können“, werden Aktivitäten organisiert, bei welchen Preise, wie Gutscheine fürs Sonnenstudio winken. Die Jugendlichen schlagen dann kurz auf, verbringen die Zeit der Aktivität an der „Beach“ im Jugendhaus und ziehen sich dann wieder in ihre „autonomen“ Jugend-Räume zurück. Thesenartiges Fazit Die Raumvorstellung, die dem Beispiel zu Grunde liegt, geht von einem (für Jugendliche) gestaltbaren ‚Raum‘ aus, in dem sich diese beteiligen sollen. Doch das ‚Jugendhaus‘, der 1 Dieses empirische Beispiel steht im Kontext des Forschungsprojektes „Netzwerke im Stadtteil – wissenschaftliche Begleitung des Bundesprogramms E&C (Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten)“ in dem Susanne Lang, Wolfgang Mack, Franziska Wächter und der Autor am Deutsches Jugendinstitut e.V. in München und Leipzig zusammenarbeiteten. Das Projekt wurde vom September 2000 bis September 2003 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert. 1 ‚Stadtteil‘ oder die ‚Jugend‘ gefasst als physisch-materieller ‚Raum‘, sind Einheiten, die gleichsam physisch-materiellen und territorial abgrenzbaren ‚Containern‘ entsprechen. Für die meisten Heranwachsenden sind sie in ihren aktuellen Bewältigungsherausforderungen nicht relevant. Sie beziehen sich in ihren Handlungen auf ganz andere sozialräumliche Bezüge. Damit ist dieser Raum für Jugendliche, in dem sie sich aufhalten (und wenn möglich auch engagieren) sollen, nicht existent! Der ‚spatial turn’ in der Sozialen Arbeit Der ‚Raum’ scheint gegenwärtig zum sozialen Problem zu werden – sowohl auf der Handlungsebene der Menschen, wie auch für die Sozialwissenschaften. Im Zuge dessen tauchen seit Mitte der 1990er Jahre in verschiedensten argumentativen Zusammenhängen, in alltäglichen wie in wissenschaftlichen Kontexten, räumliche Begriffe auf. Der amerikanische Sozialgeograph Edward Soja (1989) beschreibt diese Verräumlichung der Weltdeutung als „spatial turn“. Diese Entwicklung wird auch als „geographische Wende“ in den Sozial-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaften bezeichnet (vgl. Werlen 2005). Im Verlauf dieser Wende werden zunehmend alle möglichen Lebensbereiche sprachlich verräumlicht. Auch in der Sozialen Arbeit ist eine Wende zum ‚Raum’ auszumachen. Abzulesen ist diese Bewegung an der zunehmenden Verwendung von (sozial)räumlichen Begriffen in verschiedenen Diskursen. So wird in den verschiedensten Feldern der Sozialen Arbeit und Sozialpolitik zunehmend räumlich argumentiert2: (lokale) ‚Räume’ (‚das Lokale’) sollen die zunehmend globalen, unübersichtlichen Prozesse und die damit zusammenhängenden Umbrüche (Abbau des Sozialstaates, Freisetzung aus dem Arbeitsmarkt, etc.) auffangen und über entsprechende Maßnahmen regeln. Die Stärkung der ‚Sozialräume’ (Gemeinwesen) soll für die da lebenden Menschen weiterhin Gestaltungsmöglichkeiten bringen, so die Idee (siehe dazu kritisch Reutlinger 2005). Lokal beschränkte Partizipationsansätze und ‚(good) governance’-Strategien in Stadtteilen geben weiterhin Teilhabe vor (auch für solche, die nicht oder noch nicht über Erwerbsarbeit integriert sind). Mit Ansätzen einer raumorientierten lokalen Bildungspolitik wird die Erwartung verbunden, dass dadurch soziale Ungleichheiten und Konflikte, von denen gerade Kinder in besonderer Weise nachhaltig betroffen sind (vgl. Armutsberichte verschiedener Länder), zumindest ansatzweise bearbeitbar werden3. Über den ‚Raum’ (bzw. die Raumbegriffe und –metaphern) scheinen in diesem historischen Moment die verschiedenen Bereiche der Sozialen Arbeit (Hilfen zur Erziehung, Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit) zusammenzukommen: Dies ist jedoch meist nur vordergründig der Fall. Vielfach wird ignoriert, dass die dahinter liegenden Konzepte schon unter anderen Begriffen diskutiert wurden (so ist unklar, was der Unterschied zwischen dem Sozialraum, der Lebenswelt, dem Gemeinwesen, dem Lebensfeld oder gar dem Lebensraum sein soll – vgl. Wolff 2000). Es wird auch wenig aufeinander Bezug genommen und die (sozial)räumlichen Traditionen der verschiedenen Bereiche werden ignoriert. Weiterhin kommen in den gegenwärtigen Diskussionen auch ganz verschiedene Raumverständnisse zusammen. Es wird von den klassischen Bereichen Sozialer Arbeit aus argumentiert und disziplinpolitische Fragen scheinen im Vordergrund zu stehen – die Abgrenzungen beginnen. Damit ist auch schon die Absurdität der geographischen Wende in der Sozialen Arbeit benannt: Mit dem (Sozialraum)bezug sollten gleichzeitig ressort-übergreifende Ansätze, Netzwerkverfahren und integrative und ganzheitliche Konzepte mitgedacht werden. Verfahren, die die sozialen Probleme in ihrer Gesamtheit betrachten helfen. Vom 2 Um einige Beispiele zu nennen: der community development- bzw. Gemeinwesenarbeitsdiskussion (‚vom Fall zum Feld’), sozialen Stadtentwicklung (‚Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf’), der Regionalentwicklung (Stärkung der Regionen im Zusammenhang mit einem Europa der Regionen), Kinder- und Jugendhilfe (‚Sozialraumorientierung’), Jugendarbeit (‚Orientierung an der Lebenswelt’), Hilfen zur Erziehung (‚integrierte Hilfen’), Bildung (‚lokale Bildungspolitik’) bis hin zur Prävention (‚Nahraumorientierung’). 3 Lokale Bildungsräume entstehen, so die Idee, in der Herausbildung einer Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene als Lernende, die von Schule, Jugendhilfe, Wirtschaft, kulturellen Einrichtungen und Organisationen sozialer Dienstleistung getragen werden (vgl. Mack/Schröder 2005). 2 Selbstverständnis her, zieht man sich jedoch auf ein institutionelles und sektorielles Denken zurück. Von da aus versucht man sich über bilaterale Kooperationen zu öffnen. Aus der institutionellen Perspektive wird der Sozialraum jedoch platt und eindimensional gedacht. Damit verbunden sind verschiedene Gefahren, u.a. führt hier der Raumbezug nicht zu einer Öffnung der Konzepte, sondern zu einer Schließung. Dies soll am Beispiel der Diskussion um Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe illustriert werden. Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe 90 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 70 52 Netzwerke im Stadtteil 2003). 3 st ig e So n ng zu r ilf en H Fö rd e ru n g Er zi .F la d. Er z. i. d en ds oz ia eh u am ilie rb e it rb e Ju g en da Ju g uu n it 13 ge sb et re er ta Ki nd 70 65 g Prozent Auch die derzeitige Diskussion um die Orientierung am Sozialen Raum (bzw. Sozialraumorientierung) der Kinder- und Jugendhilfe reiht sich in die beschriebene ‚geographische Wende’ ein – diese Diskussion soll hier genauer betrachtet werden. Derzeit überschwemmt eine regelrechte Flut an Publikationen zur Sozialraumorientierung den Markt. Beinah jede Woche findet man einen Artikel in einer Fachzeitschrift, Tagungen müssen, um aktuell zu sein, darauf Bezug nehmen, Bücher und Sammelbände ergänzen das Thema und Beratungsinstitute versuchen (überforderte und orientierungslose) Praktiker/-innen (von der Jugendamtsleiterin bis zum Streetworker) auf das neue Paradigma einzustimmen. Nur, was ist ein Sozialraum? Wie kann er abgesteckt werden? Wo beginnt er? Wo hört er auf? Wessen Sozialraum soll fokussiert werden? Wer soll sich wann, an welchem (sozialen) Raum für welche Adressat/innengruppen orientieren? Und welche Konsequenzen hat diese Orientierung am Sozialen Raum für die Praxis/für die Menschen? Diese Fragen und viele andere mehr werden, wenn überhaupt, dann meistens nur oberflächlich gestellt. Betrachtet man genauer, was hinter diesem Schlagwort steht, so stellt man fest: Sozialraumorientierung beinhaltet alles und nichts – wichtig ist nur, dass man das neue Paradigma befolgt. So wurde beispielsweise in einer vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführten Befragung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Programms „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ die Leiter/-innen der Jugendämter in allen 250 E&C-Programmgebieten nach sozialräumlichen Ansätzen und Arbeitsformen der Jugendämter gefragt. Danach arbeiten 83% der Jugendämter, die in ihrem Jugendamt E&C Gebiete haben, mit sozialräumlichen Ansätzen und Konzepten. Teilt man diese Zahlen in die einzelnen Bereiche auf, so arbeiten 90% der Jugendämter, die sozialräumliche Ansätze umsetzen, im Bereich der Jugendarbeit mit sozialräumlichen Ansätzen, 70% in der Kinderbetreuung und bei den Hilfen zur Erziehung, 65% in der Jugendsozialarbeit und 52% im Bereich der Förderung der Erziehung der Familie (vgl. Abb. 1 aus Projektgruppe Abb. 1: Sozialräumliche Ansätze der Jugendämter nach Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe (Mehrfachantworten – Abbildung entnommen aus Projektgruppe Netzwerke im Stadtteil 2003) Was genau mit sozialräumlichen Ansätzen bzw. Arbeitsformen gemeint ist, konnte jedoch im Rahmen der Untersuchung nicht nachgefragt werden4. Aus der Literatur und den Gesprächen mit den Akteur/-innen vor Ort wird jedoch schnell deutlich, dass das, was damit verbunden wird, sehr heterogen ist: Von manchen Akteur/-innen wird eine pädagogische Strategie verstanden, von anderen wiederum eher eine politische Strategie, oder aber eine neue Form der Verwaltungsfinanzierung, selten auch eine neue Form der Beteiligungsmöglichkeit von Kindern und Jugendlichen. Dieses große Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten erklärt auch, dass bei der praktischen Umsetzung von ‚Sozialraumorientierung‘ in den Kommunen ganz unterschiedliche Aspekte fokussiert und die Schwerpunkte ganz verschieden gesetzt werden: bei einigen Modellen soll zum Beispiel möglichst nur ein Träger für ein Stadtgebiet zuständig sein, bei anderen im Gegenteil möglichst viele freie und öffentliche Träger. Bei anderen Modellen liegt der Fokus eher darin, verschiedene Leistungsbereiche miteinander zu vernetzten und damit die entstehenden Synergieeffekte zu nutzen, oder es soll eine möglichst direkte Orientierung am Lebensumfeld des Jugendlichen erreicht werden, oder aber es geht darum, einen Stadtteil besser mit sozialer Infrastruktur auszustatten. Je nach Perspektive die die/der Sprechende, Schreibende, Beratende, Theoretisierende oder Praktizierende einnimmt bedeutet die Sozialraumorientierung dieses oder jenes. Darin liegt die Hauptsschwierigkeit dieses neuen Paradigmas – es handelt sich um ein quallenförmiges Gebilde, das der territorialen Verortung widerstrebt. Versucht man den Sozialen Raum dennoch zu verorten, beschreiben, mit Zahlen messbar zu machen, so stirbt er, verliert seine Qualität und ist nur ein plattes Territorium bzw. eine physisch-materielle Hülle (wie ein Straßenzug, ein Häuserblock, ein Quartier oder ein „Feld“). Angesichts der Spar- und Umbaunotwendigkeiten steht die Planersicht vor der Sicht der Menschen mit ihren Bewältigungsleistungen. Auch hin der Planung werden vollkommen unterschiedliche Dinge unter dem Begriff ‚Sozialraum’ diskutiert: Planungseinheiten (Sozialregionen, Planungsräume, Bezirke etc.) werden mit den gelebten Räumen der Menschen verwechselt. Daher handelt es sich in den meisten Fällen einer so verstandenen Sozialraumorientierung in der Praxis, um simple Öffnungs- und Vernetzungsstrategien von Institutionen und Einrichtungen. Mit einer Orientierung am Sozialen Raum (von wem auch immer) haben diese jedoch wenig zu tun. In einer so verstandenen ‚Sozialraumorientierung’ liegen verschiedene Gefahren, die benannt werden müssen. Gefahr der Verdinglichung des Sozialraums Das Hauptproblem aus jugendhilfepolitischer Sicht scheint gegenwärtig darin zu liegen, wie man das diffuse Gebilde ‚Sozialraum‘ denn am besten mit Zahlen handhabbar machen kann. Wie soll man die Städte territorial neu schneiden, damit die verschiedenen AkteurInnen angesichts der drohenden Pleite der Kommunen kostengünstiger arbeiten? Lautet die Frage. Typischer Weise werden dafür anhand sozialökonomischer (und kriminalstatistischer) Daten Sozial-(und Kriminalitäts-)atlanten erstellt, um auf der Basis einer solchen „Sozialkartographie“ möglichst präzise Instrumente der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Intervention erarbeiten zu können (Kessl 2005). So wählt beispielsweise die (finanziell zum Teil gut dotierte) Stadtplanung im Rahmen der beiden Bund-Länderprogramme „Entwicklung und Chancen junger Menschen in ‚sozialen Brennpunkten’ (kurz E&C)“ und „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – Die Soziale Stadt“ Gebiete nach ihren Gesichtspunkten aus und schneidet die Stadt neu. Jugendhilfe soll sich lediglich auf diese Gebiete beziehen. Die Kooperation dieser beiden Sozialraumspieler/4 Politisch interessierte die Konkretisierung der Frage nicht. Vielmehr haben die Befragten ihre Aufgabe erfüllt, wenn sie ‚sozialräumlich Arbeiten’ angekreuzt haben. 4 innen geht daher von äußerst ungleichen Möglichkeiten aus (vgl. Reutlinger 2004b). Die sozialgeographische Kritik an der Vorgehensweise liegt im „absolutistischen Raumverständnis“ (Löw 2001), welches ihr zugrunde gelegt wird, und der damit verbundenen Gefahr der „Verdinglichung des Sozialraums“ (Reutlinger 2003 und insb. i.E.). „Absolutistisch meint hier, daß Raum als eigene Realität nicht als Folge menschlichen Handelns gefasst wird. Raum wird als Synonym für Erdboden, Territorium oder Ort verwendet.“ (Löw 2001, S. 264). Die Konsequenzen davon sind gravierend: Indem ein ‚Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf‘ als ‚Sozialraum‘ definiert wird, können die Menschen darin mit einem Mal als ‘Abgehängte’ und ‘Modernisierungsverlierer’ lokalisiert und als solche festgeschrieben werden. Oder mit anderen Worten ist auf die Gefahr hinzuweisen, dass in Zeiten des sozialstaatlichen Abbaus und der Integrationsschwierigkeiten, die damit zusammenhängenden sozialen Probleme nicht sozialstaatlich gelöst, sondern in die Quartiere der Städte hineinverlagert werden. Der Sozialraum wird als Ort zugeschnitten, an dem die sozialen Probleme auftauchen und gelöst werden sollen. In der Krise des Sozialstaates werden die Stadtteile zu abgeschlossenen „Containern“ (Werlen i.E.) von sozialen Problemen gemacht (vgl. Sennett 2000, S. 43). Um die Menschen aber nicht im Sozialraum ‚einzuschließen‘, gilt es, die sozialräumlichen Bewältigungsleistungen der Kinder und Jugendlichen und ihren Familien, die die traditionellen Ansätze in der Unsichtbarkeit liegen lassen, in den Blick der Forschung zu stellen (vgl. Reutlinger 2002, 2003, 2004a). Vor diesem Hintergrund ist für eine Perspektive von „sozialem Raum“ zu plädieren, welche das konstituierende Subjekt in den Vordergrund stellt. Das heißt, dass der ‚Sozialraum‘ von den Konstitutionsleistungen bzw. Handlungen des dynamischen Subjektes her aufgeschlossen werden muss. Das handelnde Subjekt konstituiert den ‚Sozialraum‘ vor dem Hintergrund seiner biographischen Bewältigungsaufgaben und von den Bedeutungen her, welches es der physisch-materiellen und sozialen Welt beimisst. Es ist deshalb angebracht weniger von sozialem Raum, als von Sozialräumlichkeit zu sprechen: „Es geht um sozialräumliche Dimensionen und Prozesse“ (Böhnisch 2002, S. 70). Anknüpfungspunkte für eine solche Perspektive sind hierzu beispielsweise in der aktuellen handlungszentrierten sozialgeographischen Diskussion zu finden: „Eine sozialwissenschaftliche Geographie kann den ‚Raum‘ nicht als vorgegeben akzeptieren. Vielmehr hat man nach der Konstitution von ‚Raum‘ zu fragen, nach den unterschiedlichen Formen der gesellschaftlichen Konstruktion von ‚Raum‘“ (Werlen 2000, S. 309). Vom Raum zur Handlung – sozialgeographische Überlegungen In der derzeitigen sozialgeographischen Forschung findet eine Abkehr vom ‚Raum‘ und die Hinwendung zur menschlichen Tätigkeit statt (vgl. Werlen/Reutlinger 2005). Eine handlungstheoretisch orientierte Sozialgeographie muss nach Benno Werlen von den menschlichen Handlungen und ihren sozio-kulturellen, mental-subjektiven und physischweltlichen Bezugsbereichen ausgehen (Bezug auf die ‚3-Welten-Theorie‘ nach Popper bzw. Schütz, vgl. Werlen 1988). Das Ziel der Sozialgeographie soll dabei „die Erforschung der Gesellschaft unter der besonderen Berücksichtigung der erdräumlichen Dimension“ sein (ebd., S. 9). In seinem Konzept der ‚alltäglichen Regionalisierungen‘ bezieht sich Werlen auf die Bedeutung von Region als sozialem Konstrukt. Mit dem Begriff der Region ist derjenige der Regionalisierung verbunden (in Analogie zur Dualität von Struktur und Handlung nach der Theorie der sozialen Strukturierung von Anthony Giddens 1995). In Werlens Regionenbegriff werden Kontexte von Handlungen in Raum und Zeit miteinander verbunden. Unter Region wird eine Handlungssituation bzw. ein Handlungskontext verstanden. ‚Regionalisierung‘ meint dann jenen Prozess, in dem diese Situationen und Kontexte durch die Subjekte sozial konstituiert werden (Werlen 1997, S. 194). Regionalisierung umfasst alle Prozesse, die mit 5 dem Entstehen von Regionen verbunden sind. ‚Region‘ wird damit zu einem wandelbaren sozialen Konstrukt. Werlen entwickelt aus unterschiedlichen Handlungstheorien verschiedene Raumbezüge und nennt dies das Alltägliche Geographie-Machen. In der Konzeption der Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen wird der ‚Raum‘ im kantianischen Sinne gefasst, das heißt als „eine Form der Gegenstandswahrnehmung“ (Werlen 1995). Er grenzt dieses Verständnis zu substantivistischen Sichtweisen, die Raum als ein ‚Ding an sich‘ sehen, oder zu relativistischen Raumvorstellungen ab. ‚Raum‘ ist aus seiner Sicht immer nur als ein Begriff zu verstehen, in dem eine rationelle Bezugnahme auf den physisch-materiellen Kontext des Handelns stattfindet. Der ‚Raum‘ stellt für Werlen (ebenso wie ‚Zeit‘) eine rein formale Maßeinheit bzw. Ordnungskategorie dar, mit der sich Anordnungen von sozialen Bedeutungen genauso beschreiben lassen, wie erdräumliche Anordnungen physisch-materieller Objekte. Er dient als Begriff zur Strukturierung und Lokalisierung von Sachverhalten (Werlen 1988, S. 163ff.). Nach Werlen soll nicht ‚Raum‘, sondern sollten „vielmehr jene Handlungen der Subjekte, über welche deren ‚Geographien‘ hergestellt und reproduziert werden“, zum Gegenstand sozialgeographischer Forschung gemacht werden. Dahinter steht die Annahme, dass „‘Geographie‘ nicht nur etwas ist, das allein wissenschaftlich betrieben wird. ‚Geographie‘ machen alle handelnden Subjekte auch auf alltäglicher Ebene“ (Werlen 1997, S. 6). „So wie jeder Mensch tägliche Geschichte macht – mehr oder weniger – macht jeder Mensch natürlich auch Geographie. Beides allerdings unter nicht selbst gewählten Umständen.“ (Werlen 1997, S. 305) Mit Hilfe der idealtypischen Formen der (alltäglichen) Regionalisierungen (‚GeographieMachen‘) können die heutigen Probleme der Anordnung von physisch-materiellen Handlungsbedingungen – was im Volksmund als ‚Raumproblem‘ bezeichnet wird – analysiert und gelöst werden. Konsequenzen der sozialgeographischen Diskussion für die Soziale Arbeit Die Konsequenzen dieses interdisziplinären Diskurses für die Soziale Arbeit kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Der Raum ist von den Menschen her zu denken, das heißt von den Handlungen und Konstitutionsleistungen der Individuen. Dazu sind die bisherigen sozialpädagogischen Ansätze auf das dahinter liegende Raumverständnis zu prüfen. Unter den aktuellen Bedingungen sind Vorstellungen, die sich einer ‚absolutistischen Raumvorstellung‘ zuordnen lassen können, zu überdenken. Nach der sozialgeographischen Idee der ‚Alltäglichen Regionalisierungen‘ machen Kinder und Jugendliche eigenständig ihre altersspezifischen Geographien, auch außerhalb der territorialen Einheiten des ‚Quartiers‘, des ‚Stadtteils‘ oder des ‚Jugendhauses‘. Sie gestalten ihr Leben, „schreiben ihre Stadt“ auf eine Weise, die immer weniger mit den institutionalisierten Ideen von Räumen der Jugend zusammenkommt. Institutionalisierte Formen von Jugendräumen sehen die Möglichkeit der Beteiligung/Teilhabe von jungen Menschen nur über die Containervorstellung der ‚Räume der Jugend‘. Durch dieses konträr verlaufende Raumverständnis (institutionalisierter Containerraum des Jugendhauses vs. Gestaltungsräume) überlappen sich die Engagementräume der Jugendlichen und die räumlichen Ideen von Einrichtungen, wie Jugendhäuser etc. nicht mehr. Mehr noch: Sie treffen resp. berühren sich nicht mehr (fehlende Schnittmenge), wie dies im empirischen Beispiel illustriert wurde. Die Gestaltungsformen und Engangementstrukturen von Kindern und Jugendlichen drohen dadurch in der Unsichtbarkeit zu versinken. Will man die Gestaltungsräume von Heranwachsenden unter den aktuellen gesellschafts-politischen Bedingungen erneut lesen lernen, muss man aus dem Denken der sozialen Welt im physisch-materiellen Container herauskommen und bei den Handlungen bzw. Konstitutionsleistungen der jungen Menschen ansetzten. Gleichzeitig ist der heutige gesellschaftliche Hintergrund mit zu bedenken, denn wie Kinder und Jugendliche in ihrer Umwelt, mit den räumlichen und sozialen Komponenten umgehen, ist an das jeweilige Gesellschaft-Raum-Verhältnis, aber auch an die Vorstellung von Kindheit und Jugend 6 innerhalb von dieser Gesellschaft gebunden. Damit unterliegen die sozialräumlichen Bezüge der Handlungen einem Wandel, der in der Folge kurz umrissen werden soll. Sozialräume als Handlungsräume von Kindern und Jugendlichen Eine bestimmte Tradition der Sozialen Arbeit schloss schon immer an die sozialräumlichen Untersuchungen über Kinder und Jugendliche in der Stadt an und nahm damit das Postulat – den Raum vom Menschen her denken! – ernst: Die offene Kinder- und Jugendarbeit mit ihren sozialräumlichen Ansätzen (vgl. Deinet 1999, Deinet 2004 und Deinet/Krisch 2002). Dieser Strang bezieht sich meistens in irgendeiner Form auf die Arbeit von Martha Muchow (Muchow/Muchow 1998 [1935]), welche in den 1930er Jahren in Hamburg ihre Studie über den ‚Lebensraum des Großstadtkindes‘ durchführte. Die neuartige Perspektive in Muchows Untersuchung bestand darin, „den Menschen und die Umwelt als eine unauflösliche dialektische Einheit zu fassen, als zwei Seiten ein und derselben Welt“ (Deinet 1990, S. 58). Das Leben realisiert sich über die Spannung von Person und Umwelt; deshalb sind Kinder und Jugendliche ständig darum bemüht, ihren Handlungsraum zu erweitern. „Gerade die Veränderung vorhandener Arrangements erschließt für Kinder besondere Aneignungsmöglichkeiten“ (Muchow 1998, S. 123). Die räumliche Welt in der Kinder Anfang des 20. Jahrhunderts aufwuchsen war von der Nichtexistenz spezifischer Kinderräume geprägt. Kinder gingen zum Spielen nach draußen, in die unmittelbare Wohnumgebung. Die Straße vor dem Haus und die Hinterhöfe waren Aufenthaltsort und ‚Straßenspielplatz‘ (vgl. Behnke/du Bois-Reymond/Zinnecker 1989). Der öffentliche Raum und die Wohnumgebung waren multifunktional nutzbar. Muchow machte darauf aufmerksam, dass er von Kindern und Erwachsenen anders bewertet und anders genutzt wurde. Sie ging der Frage nach, wie sich ein Kind mit der ihm vorgegebenen Umwelt auseinander setzt, wie es sich diese Welt aneignet und wie es die Prozesse der Aneignung zur „personalen Welt umschafft“. Raum und Zeit wurden neu als persönliche Dimensionen gesehen. Genau die Teile, die für das Kind wichtig sind, sind für den Erwachsenen unwichtig und umgekehrt. Außerdem streicht sie die Wichtigkeit des so genannten „Streifraums“ als unbewachten Experimentierraum heraus (Muchow 1998, S. 75). Durch den Zweiten Weltkrieg kam die sozialräumliche Forschung zum jähen Stillstand und fand den Anschluss an die damaligen Erkenntnisse nur sehr langsam. Sie erreicht das damalige Niveau erst heute, rund 50 Jahre später, mit der ‚Wiederentdeckung des Raumes‘ wieder (vgl. bspw. Wüstenrot 2003). Die Wiederaufbauphase zeichnete sich durch ein „Nichtbefassen mit Kindern“ (Zeiher/Zeiher 1994, S. 19) aus: „Kinderspiele durften die Ästhetik und Ordnung nicht stören, zumindest mussten ihre Spuren regelmäßig beseitigt werden“ (ebd., S. 18). Die Bedürfnisse der Erwachsenen hatten Vorrang. Das Spielen draußen wurde auf Grund der sich immer mehr einengenden Verhältnisse zunehmend schwieriger und wegen des zunehmenden Autoverkehrs immer gefährlicher. Im Rahmen des Wiederaufbaus verschwanden nach und nach die Nischen, die nach dem Krieg in Form von Bauplätzen und Trümmerhaufen vorhanden waren und von Kindern zum Spielen angeeignet wurden. In den 1960er und 70er Jahren ist eine Modernisierung des Lebensortes Stadt zu erkennen, die mit den Begriffen der Funktionalisierung und Spezialisierung der ‚räumlichen Ausschnitte‘ in der Stadt zu beschreiben ist. Die räumliche Welt in der Kinder und Jugendliche aufwuchsen, veränderte sich massiv. Sie wurde zunehmend spezialisiert. Die einzelnen Lebensbereiche voneinander abgetrennt. Diese Veränderung stand im Zentrum der sozialräumlichen Studien der 1970er Jahre (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1996). Die urbane Realität lässt sich als ‚entfremdete Stadt’, im Sinne eines soziologischen Idealtyps, charakterisieren (vgl. ausführlich Reutlinger 2003). Im Zusammenhang mit der boomenden Wirtschaft (Stichwort Wirtschaftswunder) wurden für den industriellen Produktionsprozess auf allen Ebenen massenweise Leute gebraucht. Viele Menschen strömten vom den ländlichen Gebieten (aber auch von südlichen Mittelmeerländern, wie Spanien, Italien, der Türkei etc.) in die westdeutschen Städte. Die 7 Städte wuchsen rasant an und man stand vor neuen sozialen Herausforderungen. Wie sollten diese Leute untergebracht werden? Wie sind die Städte neu zu gestalten, damit sie weiterhin funktionieren? Vor allem am Rand der Städte entstanden so genannte Trabantenstädte, die nach der Logik des männlichen Arbeiters geplant waren und in Beton gegossen wurden. Sie dienten hauptsächlich der Unterbringung der Arbeiter. Doch genau in dem vorgefertigten und durchgeplanten Element lag das Problem der sozialräumlichen Handlungen der Kinder und Jugendlichen: In den Städtekonstruktionen beachtete man nicht, dass in diesen durchfunktionalisierten Welten noch andere Bewohner/-innen leben mussten. In sozialräumlichen Studien dieser Zeit sind die Lebensorte von Kindern und Jugendlichen von einer durchgängigen ‚Anregungsarmut‘, von räumlicher ‚Monofunktionalität‘ und von ‚Beschränkungen‘ aller Art gekennzeichnet (vgl. bspw. Böhnisch 1999). Um in einer solchen Welt trotzdem handlungsfähig zu sein, müssen die Kinder und Jugendlichen in Spannung mit der Arbeitsgesellschaft resp. mit der entfremdeten Umwelt treten. Die Zerstörung von städtischen Einrichtungsgegenständen bzw. Vandalismus (das Herausreißen einer Parkbank, das Sprayen eines Graffity oder das Besetzten einer Ladenpassage mit den Mopeds) sind Beispiele für den Aufbau der beschriebenen Spannung. Würde sich eine Gruppe von Jugendlichen an den für sie vorgesehenen, für diesen Zweck geplanten Orten treffen, so könnte sie nichts Eigenes tun; die räumliche Welt ist schon fertig gestaltet. Um dennoch etwas zu verändern im Sinne von ‚sich zu eigen machen‘, selbst etwas zu bewirken, zerstören oder verändern sie etwas aus der fertigen, vorgefundenen Welt. Sie geben damit den Gegenständen eine neue, eigene Funktion, es ist von nun an ‚ihre‘ räumliche Welt (ihre Sitzbank), die z.B. zum Zentrum ‚ihres Treffpunktes‘ wird (vgl. Becker/Eigenbrodt/May 1983). Durch diese Abweichung von der Norm treten sie in eine Spannung mit den Erwachsenen, mit den Ordnungshütern. Es waren vor allem die subkulturellen Jugendstudien des sog. Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham/England (um Dick Hebdige 1983, John Clarke 1979, Tony Jefferson 1976 und Paul Willis 1991 u.a.) über englische Arbeiterjugendliche, die Aufschluss über die sozialräumlichen Problem der Jugendlichen geben konnten. Durch das Studium des abweichenden Verhaltens Jugendlicher im öffentlichen Raum gelang es, das sozialräumliche Problem in dieser Altersgruppe herauszufinden: Alle Jugendlichen litten unter dem entfremdeten Bedingungen. Von den Sichtbarsten (‚sichtbare Jugend’) konnte man das Jugendproblem erkennen und daraus sozialpädagogische Maßnahmen ableiten. Indem die Jugendlichen in Widerspruch mit der Erwachsenengeneration traten, schafften sie etwas eigenes, konstituierten sich jugendspezifische Sozialräume. Sie wurden da auffällig, wo diese Sozialräume an den starren physisch-materiellen Strukturen aneckten. Die offene Kinder- und Jugendarbeit setzte an dieser Tatsache an und forderte räumliche Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche mit ihren Bedeutungen besetzen können. Im Zentrum stand der Begriff der Aneignung (vgl. Deinet/Reutlinger 2004, 2005). Die sozialräumliche Kinder- und Jugendarbeit führte den Aneignungsansatz auf die sowjetische Psychologie zurück (Leontjew 1973). Der Aneignungsansatz lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Kinder und Jugendliche müssen sich die gesellschaftlichen Bedingungen mit all ihren kulturellen, sozialen und materiellen Gegenständen zu Eigen machen. Im Zuge der Industrialisierung wird nun der Mensch zunehmend durch die Maschine substituiert. Im industriellen Produktionsprozess entfremdet sich der Mensch von dem durch seine Arbeit geschaffenen Produkt, weil er mit zunehmender Arbeitsteilung nur noch Teilarbeiten ausführt, bei denen es auf den Arbeiter in seiner Individualität immer weniger ankommt und er sich deshalb immer weniger über bzw. in seinem Produkt ausdrücken (verwirklichen resp. erkennen) kann. „Die verselbständigte und entfremdete Gestalt, welche die kapitalistische Produktionsweise überhaupt den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsprodukt gegenüber dem Arbeiter gibt, entwickelt sich also mit der Maschinerie zum vollständigen Gegensatz.“ (Marx 1972, S. 455). 8 Hier wird auch deutlich, dass für Marx ‚kapitalistische Produktionsweise‘ gleichbedeutend mit ‚industrieller‘ war. Der Mensch entfremdet sich nach Marx also von seinem Arbeitsprodukt, zugleich wird er aber auch vom Arbeitsvorgang selbst entfremdet; die Arbeit dient ihm nicht mehr zur eigenen Entfaltung, sondern sie verbraucht bzw. verwertet ihn. Der Entfremdungsthese entsprechend schafft der Mensch auch Städte, Straßen und Parks, eine räumliche Welt ohne Seele, die entfremdet ist. Wie die Industrialisierung zur Entfremdung des Menschen von der Arbeit und deren Produkten führt, bringt die zunehmende Funktionalisierung der sozialen und räumlichen Bedingungen der Stadt die Entfremdung des Menschen von dieser ‚produzierten‘ Welt mit sich. In dieser ist ein Handeln im Sinne von Aneignung als Gegenstück zur Arbeit verunmöglicht. Tun sie dennoch etwas Eigenes (Herausreißen einer Parkbank usw.), werden sie auffällig (sichtbar). Vor diesem Hintergrund ist die sozialpädagogische Intervention der 1970er Jahre zu sehen, die adäquate (Jugend und Kinder-)Welten forderte. Welten, in denen diese etwas Eigenes machen können. Jugendhäuser können als ‚pädagogisierte Räume der Jugendlichen’ gesehen werden, die bei der Ablösung vom Elternhaus auf der Suche nach eigenen Aneignungsräumen benötigt werden (vgl. Schiller 2004). In der Folge entstanden entlang der kindlichen und jugendlichen Entwicklung solche pädagogisierten Räume: vom Sandkasten, zum (Abenteuer-)Spielplatz hin zum Jugendhaus. Die sozialen Räume (Aneignungsräume) der Kinder und Jugendlichen, die an der vorgefertigten durchfunktionalisierten Welt aneckten, initiierten ein dialektisches Element. Die entfremdeten räumlichen Strukturen lassen nichts Eigenes zu. Für ihre Entwicklung müssen sie sich jedoch die Umwelt aneignen. Sie werden über den Zusammenstoss der verschiedenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum sichtbar (durchgeplante Betonwelt vs. Aneignungsräume). Dies ruft die Erwachsenen auf den Plan, was eine verständnisvolle sozialpädagogische Reaktion zur Folge hat. Über ein aufklärerisches Moment versucht man adäquate Welten zu gestalten, die für Kinder und Jugendliche aneignungsfähig sind. Raumtheoretisch ist interessant, dass in der industriekapitalistischen Stadt mit den klaren Strukturen, die einzelnen Orte und die über Handlungen konstituierten Räume klar voneinander getrennt waren (Als eindrückliches Beispiel sind die Überlegungen zu den vier Grundbedürfnissen (‚foncions d’Être’) „Wohnen“, Erholung“, „Arbeit“ und „Verkehr“ von Le Corbusier zu erwähnen (vgl. 1988 [1942].). Das heißt, dass in der industriekapitalistischen Stadt, der soziale und physisch-materielle Raum weitgehend überein stimmten. Durch die sozialstaatliche Offensive zur Ausschöpfung der Humanressourcen war ein integrativer Rahmen gegeben (was unter den einmaligen Bedingungen der Vollbeschäftigung auch nicht schwer war). ‚Jugend’ und ‚Kindheit’, verstanden als gesellschaftliche Räume, hatten in der industriekapitalistischen Arbeitsgesellschaft einen Sinn: die Individuen werden früher oder später über die Erwerbsarbeit integriert. Die physisch-materielle Welt (das Territorium oder die Orte) hatten in dieser klar strukturierten Welt ihren definierten Platz. So konnte eine Gruppe Jugendlicher, die sich über ein Territorium definierte (bspw. die ‚street corner society’ von William Foote Whyte 1949), über das Studium des betreffenden Territoriums untersucht werden. Eine Unterscheidung zwischen Territorium, gesellschaftlichen Raum und Sozialraum war nicht nötig, denn diese stimmten angesichts der industriekapitalistischen Begrenzungen überein. Auch die sozialpädagogische Reaktion, die im Bau von adäquaten Jugend- und Kinderwelten bestand, war letztlich eine territoriale. Jedoch war dies kein Problem, denn die durch den industriellen Produktionsprozess strukturierte Welt führte zur Übereinstimmung von gesellschaftlichen Räumen (‚Jugend’), Sozialräumen (‚Aneignungsräumen’) und Territorien (‚Orten’). Über eine territoriale Pädagogik konnte die gesellschaftliche Integration erzielt werden. Vor diesem Hintergrund funktioniert auch heute noch das pädagogische Denken vielfach territorial (wie dies oben bei der aktuellen ‚Sozialraumorientierung’ der Fall ist). Bisher fiel es nicht auf, dass es sich bei den Aneignungsräumen, den gesellschaftlichen Räumen und dem Territorium um verschiedene Dinge handelt. Erst heute, bei ganz anderer gesellschaftlicher Voraussetzung bricht dieses Geflecht auseinander. Es kommt zum Leerlauf 9 sozialpädagogischer Maßnahmen einerseits und zum Hohldrehen von Aneignungshandeln andererseits. Entgrenzung und Raum Die derzeitigen gesellschaftlichen Veränderungen (bedingt bspw. durch den Strukturwandel der industriekapitalistischen Arbeitsgesellschaft) werden unter dem Paradigma der Entgrenzung von Leben und Arbeit diskutiert (vgl. bspw. Kirchhöfer 2005, Lau/Beck 2004). Dahinter steht die gegenwärtige Erfahrung, dass sich tradierte Grenzen und voneinander getrennte Lebensbereiche, wie sie sich in der industriekapitalistischen Arbeitsgesellschaft herausgebildet haben, auflösen, vermischen und neu mit- und zueinander ins Verhältnis setzen. Mit der Entgrenzung von Leben und Arbeit diffundieren gleichzeitig die Handlungsrationalitäten, die bisher auf den Arbeitsbereich festgeschrieben waren, in andere Lebensbereiche hinein (‚Verarbeitlichung des Alltags’) und umgekehrt zurück (‚Veralltäglichung der Arbeit’) und beginnen die Handlungen der Menschen und die damit zusammenhängenden ‚Räume’ zu strukturieren. Durch die veränderte alltägliche Lebensführung verändern sich auch das Raum-Gesellschaftsverhältnis und die damit verbundenen Räumlichkeiten. Bisherige ‚Räume’ und Räumlichkeiten stehen zur Disposition und müssen angesichts der nunmehr fluiden Grenzziehungen neu gedacht (bzw. ausgehandelt) werden. Unter entgrenzten Bedingungen gibt es immer weniger Sicherheiten. Überall bricht es auf, weil die klaren Grenzen, die man in der industriekapitalistischen Stadt hatte, langsam verschwinden: Grenzen zwischen Produktion und Reproduktion, zwischen Arbeit und Leben lösen sich auf. Die klaren Gestalten und damit zusammenhängenden Räume werden konturlos. An die Stelle der klar umgrenzten Fabrik (strukturiert durch die industrielle Produktion) tritt eine undurchsichtige, zunehmend diffuse weltweite Verflechtung von IT- und Dienstleistungsunternehmen (was beispielsweise am weltweiten fließen des Kapital abzulesen ist). Städte operieren zunehmend global und im Netzwerk. Die damit zusammenhängenden Prozesse sind nationalstaatlich (und auch durch Containerräume) nicht mehr erfassbar. Nähert man sich diesen entgrenzten Prozessen (wie dem weltweiten Finanznetzwerk) mit geschlossenen absolutistischen Raumvorstellungen (siehe oben), sind sie nicht mehr verständlich. Vielmehr stehen sich verschiedene räumliche Realitäten gegenüber (Giddens beschreibt hierzu die Entbettungsprozesse, die gleichzeitig ihre Rückbettung finden – vgl. 1996, S. 33ff.). Manuel Castells unterscheidet den „Raum der Ströme“ vom „Raum der Orte“ (Castells 2001, S. 479ff.) Durch den Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft (mit dem heutigen Auswurf an Gütern bei modernen Produktionstechniken) werden im Produktionsprozess nicht alle Mitglieder der Gesellschaft gebraucht. Dieser neue Kapitalismus lässt sich, in Absetzung zum industriellen Kapitalismus, als „digitaler Kapitalismus“ bezeichnen. Er ist zunehmend räumlich und zeitlich entbettet und nicht mehr so stark wie früher auf Massenarbeit angewiesen. Dies bedeutet, dass immer mehr Menschen in “anomische Bewältigungssituationen freigesetzt, Massen von Menschen zu ‚Nichtproduktiven‘, ‚Überflüssigen‘ abgestempelt werden” (Böhnisch & Schröer 2001, S.11). Der Kapitalismus ist weiter vorgedrungen in die letztmögliche Einheit, den Menschen. Das Individuum muss aus der dahinter stehenden Verwertungslogik immer mehr leisten. Dadurch wird es ausgehöhlt. Akzeptiert man dies als Grundvoraussetzung, so wird der ständig zunehmende Druck für diejenigen, die (noch) drinnen sind ersichtlich. Er resultiert aus der latenten Gefahr für alle, rauszufliegen. Die Erwartungen steigen ständig und die Individuen versuchen irgendwie mitzuhalten. Dieser Druck muss irgendwie und irgendwo bewältigt werden. Diese Bereiche (‚Rückzugsräume’) zählen jedoch immer weniger. Die aufgezeigten Entwicklungen führen so zur Zweiteilung der Handlungslogiken: zu sichtbaren Leistungsräumen und zu unsichtbaren Rückzugsräumen. Beide mit unterschiedlichen Handlungslogiken und mit der latenten Gefahr, dass sie nicht mehr zusammen kommen. 10 Welche Räumlichkeiten werden durch Kinder und Jugendliche unter entgrenzten gesellschaftlichen Bedingungen konstituiert? Der klassische Aneignungsansatz greift unter entgrenzten Bedingungen zu kurz, weil er das Problem der Überflüssigkeit und der damit zusammenhängenden Bewältigungsproblematik nicht fassen kann. Eine rein territoriale Intervention (mit dem Bau eines Jugendhauses) kann die aktuellen gesellschaftlichen Probleme nicht mehr fassen. Das Ausweisen homogener Räume (als Problemgebiete) in der Stadt machen zwar soziale Probleme greifbar, es reicht aber nicht mehr aus, um die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Über die Aneignung eines Containerraumes können sich die Jugendlichen zwar ihren Stadtteil aneignen, einen Job erhalten sie dadurch jedoch noch lange nicht. Deshalb braucht es erneute Aufklärungsprozesse, wie dies die offene Kinder- und Jugendarbeit in den 1970er Jahren gemacht hat (siehe oben): Durch die aufklärerische Haltung wurde damals klar, dass die Jugendlichen nicht einfach Querulanten sind, sondern dass dahinter ein gesellschaftliches Problem (‚Entfremdung’) steht. Heute ist der gesellschaftliche Hintergrund ein ganz anderer. Deshalb muss man erneut das soziale Problem lesen lernen. Gleichzeitig ist erneut eine gesellschaftliche Dimension einzubringen. Nur so gelingt es, die Antwort sozialpädagogisch zu transformieren und für junge Menschen weiterhin integrative sozialräumliche Strukturen im Sinne sozialer Ermöglichungsräume zu schaffen. Will man heute die sozialräumlichen Probleme von Kinder und Jugendlichen studieren, muss man das gesellschaftliche Problem der Überflüssigkeit und des ständig anhaltenden Mithaltedruckes (verursacht durch den Kampf um soziale Zugangsmöglichkeiten, Generationenkonkurrenz, Bewältigungs- und Bewährungsdruck usw.) berücksichtigen. Das heißt, man muss sich zuerst wieder den Kindern und Jugendlichen mit ihren gegenwärtigen sozialräumlichen Handlungsproblemen mit geeigneten Ansätzen nähern. Erst von da aus kann man erneut sozialräumliche Angebotsstrukturen (Ermöglichungsräume) konstituieren. Ein solcher Zugang soll mit dem Ansatz der ‚unsichtbaren Bewältigungskarten’ dargestellt werden. Der sozialgeographische Ansatz der unsichtbaren Bewältigungskarten Es geht heute nicht mehr nur darum (wie oben aufgezeigt wurde) Jugendräume als pädagogisierte aneignungsfähige Räume bereitzustellen, um die Heranwachsenden bei aktuellen Problemen im Lebensort Stadt zu unterstützen, sondern es geht umso mehr auch darum, sich unsichtbar gewordene Formen der Bewältigung zu vergegenwärtigen, die dahinter liegenden Gründe zu erklären und zu akzeptieren, sowie in Bezug zu vorhandenen gesellschaftlichen Räumen zu setzten. Der Ansatz der Bewältigungskarten im Jugendalter verbindet die Sozialpädagogik und die Sozialgeographie, vor allem in der handlungstheoretisch fundierten Variante mit der aktuellen raumsoziologischen Diskussion. Damit wird Löws Ansicht geteilt, dass es verschiedene Raumbegriffe gibt, die gleichzeitig nebeneinander existieren (können) und für ein entsprechendes ‚Raumproblem‘ einen kleineren oder größeren Erklärungswert haben. Deshalb gibt es nicht eine falsche oder richtige ‚Raumvorstellung‘, „sondern die Kriterien für die Beurteilung müssen der Erklärungsnutzen für empirisch beobachtbare Phänomene und die theoretische Konsistenz der Begriffsbildung sein“ (Löw 2001, S. 15). Je nach Raumproblem von Heranwachsenden kann deshalb der eine oder andere Raumbegriff herausgelöst und mit dem sozialpädagogischen Ansatz der Lebensbewältigung gebrochen werden. Im Ansatz der „Lebensbewältigung“ (vgl. insb. Böhnisch 1999) stecken die theoretischen Grundlagen der Erklärung der biographischen Bewältigungsformen von Heranwachsenden im Strukturwandel der Arbeitgesellschaft. Der Ansatz der „unsichtbaren Bewältigungskarten“ geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche unter den Lebensbedingungen im digitalen Kapitalismus ihren Alltag außerhalb von systemrationalen Bereichen bewältigen müssen. Sie schreiben auf der Suche nach Orientierung, Sinnstiftung, Anerkennung und Selbstwert unsichtbare Bewältigungskarten. Dabei ist davon auszugehen, dass jeder Mensch (in Anlehnung an die Idee des Geographie-Machens), um handlungsfähig zu bleiben, jeden Tag 11 seine sozialen (Bewältigungs-)Karten schreibt. Dementsprechend schreiben alle Jugendlichen ihre ‚Landkarten‘ in der Stadt, die nach kartographischen Überlegungen als Bewältigungskarten bezeichnet werden, indem sie sich ihre Umwelt aneignen und ihre jugendspezifischen Sozialräume konstituieren. Beim Schreiben von eigenständigen Bewältigungskarten schaffen sich Kinder und Jugendliche unter den aktuellen urbanen und sozialen Gegebenheiten ihre eigene Struktur, diese bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern vielmehr auf die gruppeninternen. Dabei ist die Bedeutung der peers für die Bewältigung des Alltags herauszustreichen. Jugendliche finden Selbstwert, Anerkennung und Orientierung nicht über den nicht vorhandenen Job, sondern über sich selbst und über die Gruppe. So kann über die Bewältigungskarten die sozialräumliche Wirklichkeit von Jugendlichen beschrieben und in ein Verhältnis zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Bei der Analyse der unsichtbaren Lebensbereiche stellt man fest, dass dahinter ein großes Gestaltungspotenzial liegt. Kinder und Jugendliche konstituieren heute selbständig ihre Bewältigungsräume, leben ihre Stadt. Nur interessiert man sich heute nicht mehr dafür. Diese Sensibilität wäre für die aktuelle (Sozial-)Raumdebatte in der Sozialen Arbeit zu fordern, um nicht das alte territoriale Muster zu zementieren. Man darf heute Sozialraum definitiv nicht mehr territorial reduzieren, sondern man muss das sozialräumliche Prinzip als Teil vom Menschsein verstehen. Literatur Becker, H./Eigenbrodt, J./May, M. (1983): Der Kampf um Raum – Von den Schwierigkeiten Jugendlicher, sich eigene Sozialräume zu schaffen. In: Neue Praxis 13, Heft 2, S. 125 – 137. Behnken, I./du Bois-Reymond, Manuela/Zinnecker, Jürgen (1989): Stadtgeschichte als Kindheitsgeschichte. Lebensräume von Großstadtkindern in Deutschland und Holland um 1900, Opladen. Böhnisch, L. (1999) : Sozialpädagogik der Lebensalter, Weinheim/München. Böhnisch, L. (2002): Räume, Zeiten, Beziehungen und der Ort der Jugendarbeit. In: Deutsche Jugend 50. Jg. 2002, H.2 Böhnisch, L./Münchmeier, R. (1996): “Pädagogik des Jugendraums“, Weinheim/ München Böhnisch, L./Schröer, W. (2001): Pädagogik und Arbeitsgesellschaft, Weinheim/München. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Abteilung Kinder- und Jugend (BMFSFJ) 2000: Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C), Berlin Castells, M. (2001): Die Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter I, Opladen. Deinet, U. (1990): Raumaneignung in der sozialwissenschaftlichen Theorie. In: Böhnisch, L./Münchmeier, R. (Hrsg.): Pädagogik des Jugendraums, Weinheim/München, S. 57ff. Deinet, U. (1999): Sozialräumliche Jugendarbeit: eine praxisbezogene Anleitung zur Konzeptentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Opladen. Deinet, U. (2004): „Spacing“, Verknüpfung, Bewegung, Aneignung von Räumen - als Bildungskonzept sozialräumlicher Jugendarbeit. In: Deinet, U./Reutlinger, Ch. (Hrsg.): „Aneignung“ als Bildungskonzept der Sozialpädagogik. Beiträge zur Pädagogik der Kindheit und des Jugendalters in Zeiten entgrenzter Lernorte, Opladen. S. 175 - 190 Deinet, U. /Krisch, R. (2002): ”Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung”, Opladen 2002 12 Deinet, U./Reutlinger, Ch. (Hrsg.) (2004): „Aneignung“ als Bildungskonzept der Sozialpädagogik. Beiträge zur Pädagogik der Kindheit und des Jugendalters in Zeiten entgrenzter Lernorte, Wiesbaden. S. 295 – 312 Deinet, U./Reutlinger, Ch. (2005): Aneignung. In: Kessl, F./Reutlinger, Ch./Maurer, S./Frey, O. (Hrsg.): Handbuch Sozialraum, Wiesbaden. Giddens, A. (1995): Konsequenzen der Moderne, Frankfurt a. M. Kessl, F. (2005): Der Gebrauch der eigenen Kräfte: eine Gouvernementalität Sozialer Arbeit, Weinheim/München . Kirchhöfer, D. (2005): Grenzen der Entgrenzung. Lernkultur in der Veränderung, Frankfurt a.M./Berin/Bern u.a. Lau, Ch./Beck, U. (Hrsg.) 2004: Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung? Frankfurt a.M. Le Corbusier (1988): Die Charta von Athen (1942). Kritische Neuausgabe hrsg. von Thilo Hilpert. Braunschweig/Wiesbaden. Leontjew, A. N. (1973): Probleme der Entwicklung des Psychischen, Berlin Löw, M. (2001): Raumsoziologie, Frankfurt a.M. Mack, W./Schröder, J. (2005): Schule und lokale Bildungspolitik. In: Kessl, F./Reutlinger, Ch./Maurer, S./Frey, F. (Hrsg.): Handbuch Sozialraum. Leverkusen. S. 337 – 353 Marx, K. (1972): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, I. Band. Berlin. Muchow, M./Muchow, H. H. (1998 [1935]): Der Lebensraum des Großstadtkindes. Reprise, Weimar/München. Projektgruppe ‚Netzwerke im Stadtteil – Wissenschaftliche Begleitung von E&C’ (2003): Kooperation und Vernetzung im Stadtteil. Jugendämter in den Programmgebieten von E&C. München und Leipzig: DJI 2003 Reutlinger, Ch. (2002): Vom Aneignungshandeln zum Schreiben von unsichtbaren Bewältigungskarten -- aktueller sozialräumlicher Fokus in der Jugendarbeit. In: ‚unsere jugend – die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik‘ September 02 (9/2002) – S. 363 – 374 Reutlinger, Ch. (2003): Jugend, Stadt und Raum. Sozialgeographische Grundlagen einer Sozialpädagogik des Jugendalters, Opladen. Reutlinger, Ch. (2004a): Die Notwendigkeit einer neuen Empirie der Aneignung – der Ansatz der Bewältigungskarten. In: Deinet, U./Reutlinger, Ch. (Hrsg.): „Aneignung“ als Bildungskonzept der Sozialpädagogik. Beiträge zur Pädagogik der Kindheit und des Jugendalters in Zeiten entgrenzter Lernorte, Opladen. Reutlinger, Ch. (2004b): Sozialraumorientierte Vernetzung in ‚sozialen Brennpunkten‘ – der territoriale Aspekt im Programm E&C. In: Kessl, Fabian/Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Soziale Arbeit und Soziales Kapital. Zur Kritik lokaler Gemeinschaftlichkeit, Opladen. S. 251 - 268 Reutlinger, Ch. (2005): Sozialräumliche Ermöglichungskontexte. Raumkonzeptionen und Beschäftigungsförderung. In : Arnold, Helmut/Böhnisch, Lothar und Wolfgang Schröer (Hrsg.): Sozialpädagogische Beschäftigungsförderung. Lebensbewältigung und Kompetenzentwicklung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, Weinheim/München. S. 351 – 368 Reutlinger, Ch. (2005): Gespaltene Stadt und die Gefahr der Verdinglichung des Sozialraums – eine sozialgeographische Betrachtung. In: Projekt Netzwerke im Stadtteil (Hg.): Grenzen des Sozialraums. Kritik eines Konzepts – Perspektiven für Soziale Arbeit, Wiesbaden. Im Erscheinen. 13 Schiller, A. (2004): Jugendeinrichtungen als Sozialer Raum. Unveröffentlichte Diplomarbeit TU Dresden. Sennett, R., 2000: Interview: Freiheit statt Kapitalismus. In: Die Zeit 15/2000, vgl. http://www.zeit.de/2000/15/200015_beck_sennett.html Soja, E. (1989): Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London/New York Werlen, B. (1988): Gesellschaft, Handlung und Raum, Stuttgart. Werlen, B. (1995): Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Band 1: Zur Ontologie von Gesellschaft und Raum. Erdkundliches Wissen, Stuttgart. Werlen, B. (1997): Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Band 2: Globalisierung, Region und Regionalisierung. Erdkundliches Wissen, Stuttgart. Werlen, B. (2000): Sozialgeographie. Eine Einführung, Bern/Stuttgart/Wien. Werlen, B.: (2005) „Raus aus dem Container!“ Soziales und Räumliches in sozialgeographischer Perspektive. In: Projekt Netzwerke im Stadtteil (Hg.): Grenzen des Sozialraums. Kritik eines Konzepts – Perspektiven für Soziale Arbeit, Wiesbaden. Im Erscheinen. Werlen, B./Reutlinger, Ch. (2005): Sozialgeographie. In: Kessl, F./Reutlinger, Ch./Maurer, S./Frey, O.(Hrsg.): Handbuch Sozialraum, Wiesbaden. S. 49 – 66. Whyte, W. F. (1949): Street corner society. The social structure of an Italian slum. Chicago: Univ. of Chicago Press. Wolff, M. (2000): Orientierung am Sozialraum, an der Lebenswelt, am Gemeinwesen, am Lebensfeld, am Stadtteil? - Versuch einer Klärung von Begriffsverwirrungen und -verirrungen in der Jugendhilfe. In: EREV Schriftenreihe 1/2000, S. 6 ff. Wüstenrot-Stiftung (Hrsg.), Ulfert Herlyn (2003): Jugendliche in öffentlichen Räumen der Stadt. Chancen und Restriktionen der Raumaneignung, Opladen. Zeiher, H./Zeiher, H.(1994): Orte und Zeiten der Kinder. Soziales Leben im Alltag von Großstadtkindern, Weinheim/München. 14