Querschnittsaufgabe aller Akteure

Werbung

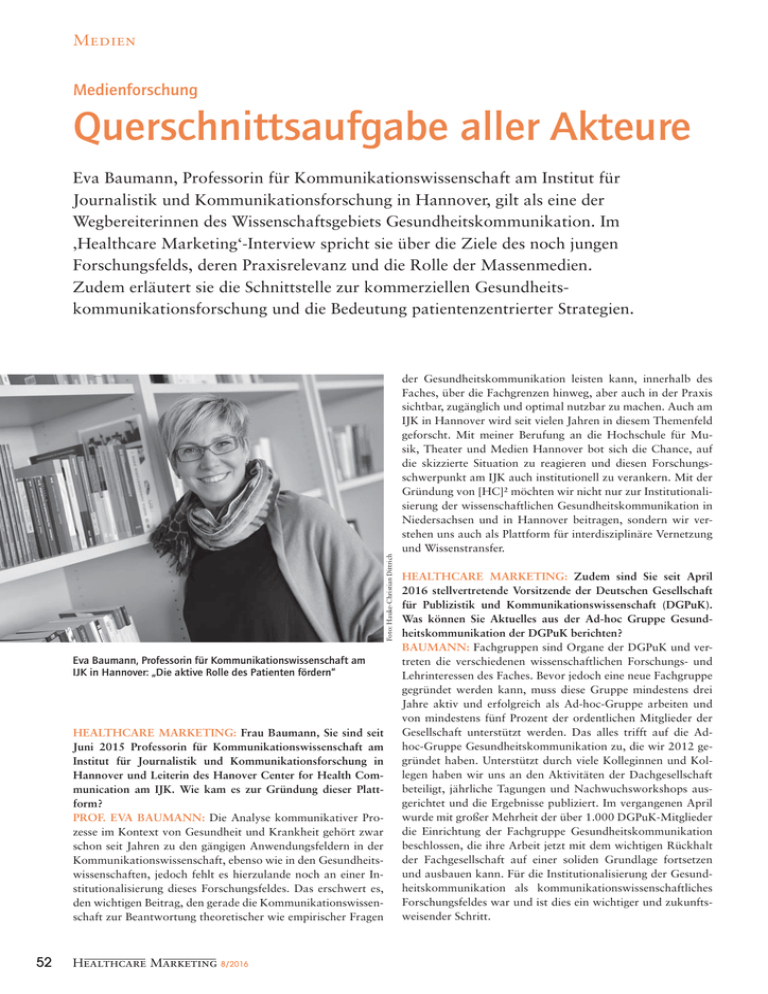

Medien Medienforschung Querschnittsaufgabe aller Akteure Foto: Hauke-Christian Dittrich Eva Baumann, Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover, gilt als eine der Wegbereiterinnen des Wissenschaftsgebiets Gesundheitskommunikation. Im ‚Healthcare Marketing‘-Interview spricht sie über die Ziele des noch jungen Forschungsfelds, deren Praxisrelevanz und die Rolle der Massenmedien. Zudem erläutert sie die Schnittstelle zur kommerziellen Gesundheitskommunikationsforschung und die Bedeutung patientenzentrierter Strategien. Eva Baumann, Professorin für Kommunikationswissenschaft am IJK in Hannover: „Die aktive Rolle des Patienten fördern“ HEALTHCARE MARKETING: Frau Baumann, Sie sind seit Juni 2015 Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover und Leiterin des Hanover Center for Health Communication am IJK. Wie kam es zur Gründung dieser Plattform? PROF. EVA BAUMANN: Die Analyse kommunikativer Prozesse im Kontext von Gesundheit und Krankheit gehört zwar schon seit Jahren zu den gängigen Anwendungsfeldern in der Kommunikationswissenschaft, ebenso wie in den Gesundheitswissenschaften, jedoch fehlt es hierzulande noch an einer Institutionalisierung dieses Forschungsfeldes. Das erschwert es, den wichtigen Beitrag, den gerade die Kommunikationswissenschaft zur Beantwortung theoretischer wie empirischer Fragen 52 Healthcare Marketing 8/2016 der Gesundheitskommunikation leisten kann, innerhalb des Faches, über die Fachgrenzen hinweg, aber auch in der Praxis sichtbar, zugänglich und optimal nutzbar zu machen. Auch am IJK in Hannover wird seit vielen Jahren in diesem Themenfeld geforscht. Mit meiner Berufung an die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bot sich die Chance, auf die skizzierte Situation zu reagieren und diesen Forschungsschwerpunkt am IJK auch institutionell zu verankern. Mit der Gründung von [HC]² möchten wir nicht nur zur Institutionalisierung der wissenschaftlichen Gesundheitskommunikation in Niedersachsen und in Hannover beitragen, sondern wir verstehen uns auch als Plattform für interdisziplinäre Vernetzung und Wissenstransfer. HEALTHCARE MARKETING: Zudem sind Sie seit April 2016 stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK). Was können Sie Aktuelles aus der Ad-hoc Gruppe Gesundheitskommunikation der DGPuK berichten? BAUMANN: Fachgruppen sind Organe der DGPuK und vertreten die verschiedenen wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrinteressen des Faches. Bevor jedoch eine neue Fachgruppe gegründet werden kann, muss diese Gruppe mindestens drei Jahre aktiv und erfolgreich als Ad-hoc-Gruppe arbeiten und von mindestens fünf Prozent der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft unterstützt werden. Das alles trifft auf die Adhoc-Gruppe Gesundheitskommunikation zu, die wir 2012 gegründet haben. Unterstützt durch viele Kolleginnen und Kollegen haben wir uns an den Aktivitäten der Dachgesellschaft beteiligt, jährliche Tagungen und Nachwuchsworkshops ausgerichtet und die Ergebnisse publiziert. Im vergangenen April wurde mit großer Mehrheit der über 1.000 DGPuK-Mitglieder die Einrichtung der Fachgruppe Gesundheitskommunikation beschlossen, die ihre Arbeit jetzt mit dem wichtigen Rückhalt der Fachgesellschaft auf einer soliden Grundlage fortsetzen und ausbauen kann. Für die Institutionalisierung der Gesundheitskommunikation als kommunikationswissenschaftliches Forschungsfeldes war und ist dies ein wichtiger und zukunftsweisender Schritt. Medien HEALTHCARE MARKETING: Sie gehören hierzulande zu den Wegbereitern der Gesundheitskommunikation als Wissenschaftsgebiet, das im Vergleich zum anglo-amerikanischen Raum als akademisches Fach immer noch nicht fest etabliert ist. Woran liegt das? BAUMANN: Auch wenn sozialwissenschaftliche Forschung ähnlich dynamisch ist wie ihr Forschungsgegenstand, die gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklungen, haben wir es auch im Wissenschaftssystem und in jedem einzelnen Fach mit gewachsenen und recht stabilen Strukturen zu tun. Da hat es gerade die Etablierung solcher Forschungsbereiche, denen eine inter- und transdisziplinäre Perspektive inhärent ist, etwas schwerer. Dank der unstrittigen hohen Bedeutung von Information und Kommunikation in Gesundheitskontexten und der zunehmenden wissenschaftlichen Forschungs- und Vernetzungsaktivitäten in diesem Feld kommt es inzwischen auch im deutschsprachigen Raum zur besseren Sichtbarkeit und Etablierung der Gesundheitskommunikation als eigenständigem Wissenschaftsgebiet. Verschiedene einzelne Initiativen und Kooperationen tragen dazu bei, dass Synergiepotenziale medizinischer und gesundheitswissenschaftlicher Perspektiven auf der einen Seite und kommunikationswissenschaftlicher Kompetenzen auf der anderen Seite zunehmend erkannt und gehoben werden. Wir sind dem anglo-amerikanischen Raum hier schlicht etwas hinterher, was neben den spezifischen gewachsenen Strukturen vielleicht auch daran liegen kann, dass wir stärker in disziplinären Grenzen und weniger in Schnittstellen denken. Auch spielen natürlich die Praktiken der Forschungsförderung durch staatliche, gemeinnützige und auch kommerzielle Drittmittelgeber eine Rolle dafür, zu welchen Themen und Fragen in welcher Intensität geforscht wird. HEALTHCARE MARKETING: Wie lässt sich das noch junge Forschungsfeld der Gesundheitskommunikation beschreiben? BAUMANN: Es geht darum, Antworten auf theoretisch und praktisch relevante Fragen zur Rolle von Kommunikation für die Entstehung und Veränderung gesundheitsrelevanter Vorstellungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu finden. Diese Fragen lassen sich auf der Ebene von Individuen, Gruppen und Organisationen sowie auf gesamtgesellschaftlicher MakroEbene verorten. Wir beschäftigen uns dabei sowohl mit mediengestützter als auch mit direkt-persönlicher Kommunikation. Es geht sowohl um eine auf Gesundheitsförderung zielende Kommunikation wie auch um Kommunikationsprozesse, die gesundheitsrelevant – mitunter auch gesundheitsschädigend – sein können, ohne dass eine entsprechende Absicht des Kommunikators damit verbunden sein muss. HEALTHCARE MARKETING: Welche Ziele verfolgt die Gesundheitskommunikation als empirisches Fach? BAUMANN: Wie durch gezielte Kommunikationsaktivitäten – zum Beispiel in Kampagnen oder Programmen zur Gesundheitsförderung – Prävention, Früherkennung, Therapie und Gesundheitsversorgung einschließlich der Nachsorge verbessert werden können, bildet einen wichtigen Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Frage, wie gesundheitsbezogene direkt-persönliche Gespräche – zum Beispiel in der Arzt-Patient-Interaktion – und medien- gestützte Diskurse – zum Beispiel in Online-Communitys – zustande kommen, welche Ziele die verschiedenen Kommunikationspartner verfolgen und wie sich unterschiedliche Diskurse entwickeln und wozu sie führen. Auch die Massenmedien spielen eine wichtige Rolle, wenn es um Informationsvermittlung über Gesundheitsthemen und Risikowahrnehmungen geht. Daher ist es auch wichtig, die journalistische Berichterstattung über Krankheiten in der Presse oder die Darstellung gesundheitsrelevanten Verhaltens in fiktionalen Unterhaltungsangeboten zu analysieren und Wirkungspotenziale auszuloten. Um – vor dem Hintergrund der zunehmenden Partizipationsorientierung – auch die aktive Rolle der Patienten adäquat fördern zu können, gilt es zu verstehen, welche Menschen sich über welche Gesundheitsthemen in welchen Quellen wie informieren und wer welche Informationen womöglich auch aktiv vermeidet. Schließlich geht es auch darum, gesundheitsschädigendes Kommunikationsverhalten in alltäglichen Lebenskontexten der Menschen zu erforschen, um Ansätze der Prävention identifizieren zu können; zu nennen sind beispielsweise Phänomene wie die Internetsucht, Cyber-Bullying oder Online-Communitys, in denen Risiko- und Problemverhalten wie Binge-Drinking oder gestörtes Essverhalten verherrlicht werden. HEALTHCARE MARKETING: Sprechen wir nun über die angewandte Gesundheitskommunikation. Welche Praxisrelevanz besitzt das Fachgebiet? Welchen Nutzen haben Kommunikatoren? BAUMANN: Die hohe Praxisrelevanz leitet sich unmittelbar ab aus dem Forschungsgegenstand und der hohen Bedeutung, die Gesundheit und Krankheit für einzelne Bevölkerungsgruppen, aber auch für das Funktionieren sozialer Strukturen und Prozesse haben und künftig haben werden. Dementsprechend gehören die Fragen, wie die Akteure im Gesundheitssystem mit welchen ihrer Bezugsgruppen kommunizieren sollten, um ihre Interessen zu artikulieren und ihre Ziele zu erreichen, und in welchen anderen Kommunikationsräumen, in denen diese Akteure nicht vertreten sind, handlungsleitende Vorstellungen entstehen, zu den zentralen praxisrelevanten Forschungsbereichen. Wenn Kommunikatoren ihre Entscheidungen noch stärker auf die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse stellen und mehr in die Begleitforschung ihrer Kommunikationsaktivitäten investieren würden, könnte sich der praktische Nutzen für sie oft noch deutlich erhöhen. Prof. Dr. Eva Baumann ist seit Juni 2015 Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) in Hannover und Leiterin des Hanover Center for Health Communication am IJK. Im April 2016 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) in Mainz gewählt. Baumann ist Gründungsmitglied der Ad-hoc Gruppe Gesundheitskommunikation (seit 2016: Fachgruppe) der DGPuK und war von 2013 bis 2016 Mitglied des Sprecherteams. Zudem ist sie Gründungsmitglied des Netzwerkes Medien und Gesundheitskommunikation, Hamburg. [email protected] Healthcare Marketing 8/2016 53 Medien HEALTHCARE MARKETING: Welche großen Entwicklungen hinsichtlich der Gesundheitskommunikation nehmen Sie wahr? BAUMANN: Medien und Kommunikation durchdringen unser berufliches wie privates Alltagshandeln in immer höherem Maße. Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien machen vieles möglich, was noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar war, sie verlangen den Gesundheitsexperten ebenso wie den Laien neue Kompetenzen ab. Dieser Trend gilt auch für jede Form der Gesundheitskommunikation. Sie wird interaktiver und mobiler, technologisch anspruchsvoller, dynamischer und vielschichtiger. Gleichzeitig wird sie nutzer- oder patientenzentrierter. Das Angebot vor allem onlinebasierter gesundheitsbezogener Informationen und Assistenztechnologien ist riesig und für den Laien, selbst für Experten, kaum überschaubar. Gleichzeitig wächst die Notwendigkeit, dass sich Patienten aus den verfügbaren Quellen und Angeboten den eigenen Bedarfen entsprechend bedienen und sich aktiv informieren, um den Anforderungen an die zunehmende Eigenverantwortung und eine stärker partizipative Rolle im Kontext der Gesundheitsversorgung gerecht werden zu können. ” Ziel der Gesundheitskommunikation liegt darin, Menschen mit hohen Risikopotenzialen und in gesundheitlichen Problemlagen zu erreichen und zu fördern. HEALTHCARE MARKETING: Lassen sich auch gesundheitswidrige Trends oder gar Missstände beobachten, und wie werden diese im Forschungsfeld Gesundheitskommunikation behandelt? BAUMANN: Eine zentrale Frage ist die der sozialen und gesundheitlichen Ungleichheiten, die durch Information und Kommunikation eigentlich reduziert werden sollen. Ein wichtiges Ziel der Gesundheitskommunikation liegt also darin, Menschen mit hohen Risikopotenzialen und in besonderen gesundheitlichen Problemlagen zu erreichen und zu fördern. Das Problem ist jedoch, dass soziale und gesundheitliche Benachteiligung häufig auch mit kommunikativen Ungleichheiten assoziiert ist. So profitieren beispielsweise bildungsferne Gruppen, die häufig zugleich höheren gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind, tendenziell weniger von Informationsangeboten oder von kommunikativen Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten. Auch sind jene, die an einer akuten gravierenden Erkrankung leiden und unter hoher psychischer Belastung stehen, oft nicht in der Lage, sich die relevanten Informationen zu beschaffen und sich mit den belastenden Themen auseinanderzusetzen. Hier kommt einem unterstützenden privaten Umfeld eine besonders wichtige Rolle zu. Vor diesem Hintergrund widmet sich ein großer Teil der Forschung den motivationalen und kognitiven Barrieren verschiedener Zielgruppen, für die eine kommunikative Unterstützung besonders wichtig wäre, und erarbeitet die Grundlagen dafür, wie diese Barrieren durch Kommunikation überwunden werden können. 54 Healthcare Marketing 8/2016 HEALTHCARE MARKETING: Aktuelle Studien haben gezeigt, dass es noch viel mit Glück und Zufall zu tun hat, ob Patienten im Netz an gute Informationen gelangen. Viele fühlen sich überfordert. In diesem Zusammenhang wird das Konzept der Health Literacy diskutiert. Worum geht es dabei? BAUMANN: Ganz grob bezeichnet Health Literacy die Fähigkeit des Individuums, Gesundheitsinformationen zu verstehen, einordnen, bewerten und mit Blick auf die eigenen Bedürfnisse in handlungsrelevantes Wissen überführen zu können. Dazu gehört auch, sich Informationen aktiv zu beschaffen und kritisch zu hinterfragen. Es ist damit letztlich eine Kaskade verschiedener einzelner Kompetenzen, die aufeinander aufbauen. Je aktiver die Rolle, die Patienten oder Verbraucher einnehmen müssen oder wollen, umso höher sind die Anforderungen, die an die Gesundheitskompetenz des Einzelnen gestellt werden. HEALTHCARE MARKETING: Wie könnte die Gesundheitskompetenz bei Patienten besser gefördert werden? Bei welchen Akteuren sehen Sie das Thema angesiedelt? BAUMANN: Gesundheitskompetenz zu fördern kann als eine Art der Hilfe zur Selbsthilfe – als Empowerment – verstanden werden. So setzt eine informierte Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Untersuchung oder die aktive Beteiligung an der Entscheidungsfindung hinsichtlich einer Behandlungsform Gesundheitskompetenz voraus. Gesundheitskompetenz zu fördern ist eine Querschnittsaufgabe aller in Prävention und Gesundheitsförderung involvierten Akteure. Es ist zugleich eine Bildungsaufgabe, zumal die funktionale Ebene der Gesundheitskompetenz eng an grundlegende sprachliche und kommunikative Kompetenzen gekoppelt ist. Auf dieser Grundlage ist es eine motivationale Herausforderung, die Patienten zur Wahrnehmung einer partizipativen Rolle zu ermutigen. HEALTHCARE MARKETING: Stellt die Gesundheitskommunikation Modelle der Informationssuche zur Verfügung, aus denen Kommunikationsschaffende Nutzen ziehen könnten? BAUMANN: Modelle des Gesundheitsinformationsverhaltens können Kommunikationsschaffenden Hinweise darauf liefern, unter welchen Bedingungen sie ihre Zielgruppen mit Informationen erreichen können beziehungsweise wodurch sich Informationsangebote für verschiedene Zielgruppen unterscheiden sollten. Die Modelle sollten vor allem dafür sensibilisieren, dass Informationen, die bereitgestellt werden, ihr Publikum nicht per se finden, sondern dass die Zuwendung sowie eine erfolgreiche Informationsverarbeitung und Wissensaneignung von einer Vielzahl an Faktoren abhängt, die sich in verschiedenen Kontexten auch immer wieder neu konfigurieren. HEALTHCARE MARKETING: Interessant finde ich dabei auch die Frage nach der Vermeidung von Gesundheitsinformationen. Welche Strategien wenden Konsumenten hier an? BAUMANN: Wer Informationen vermeidet, versucht in der Regel sich selbst zu schützen. Wer sich beispielsweise einem hohen Risiko ausgesetzt sieht, aber davon überzeugt ist, ohnehin nichts ausrichten zu können, würde durch zusätzliche Informationen nur weiter verunsichert – aus dieser Perspektive ist es subjektiv absolut sinnvoll, weitere Informationen zu vermeiden. Häufig verhalten sich Menschen ja nicht deswegen gesundheitsschädigend, weil sie es nicht besser wissen, son- Medien dern obwohl sie es besser wissen. Informationen zu vermeiden kann hier helfen, die ohnehin bestehende Diskrepanz zwischen dem Wissen und eigenen Handeln nicht noch weiter zu erhöhen – dies ist ein eher unangenehmer Zustand, den Menschen verständlicherweise zu vermeiden suchen. Es gibt somit sehr plausible Gründe dafür, warum eine Informationsvermeidung subjektiv sinnvoll und in der Situation zielführend sein kann. HEALTHCARE MARKETING: Krankenkassen beschäftigen sich schon lange mit der Frage, wie sie Menschen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten motivieren können. Gibt es hierzu aus der Forschung neue Erkenntnisse? BAUMANN: Die Frage, wie Menschen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten motiviert werden können, hängt stets von den Eigenschaften der Personen, ihren individuellen Lebenskontexten und dem konkreten Gesundheitsthema ab. Auch ist entscheidend, wie die Personen zu dem jeweiligen Gesundheitsverhalten stehen, ob sie überhaupt geneigt sind, eine Verhaltensänderung zu erwägen. Ein Patentrezept für die Motivation zur Gesundheitsverhaltensänderung gibt es nicht, vielmehr gilt es, die motivationalen Hintergründe gesundheitsrelevanter Entscheidungen und Verhaltensweisen in jedem Anwendungskontext neu zu verstehen und daraus möglichst passgenaue Kommunikationsstrategien abzuleiten. Targeting und Tailoring, das heißt, Zielgruppenorientierung und eine möglichst individuelle und bedürfnisgerechte Ansprache, sowie ganz unterschiedliche, auf die Zielgruppe abgestimmte Anreize wie positives Feedback kristallisieren sich hier immer wieder als wichtige Grundsätze heraus. So wird eine mit Schockbildern arbeitende Kommunikationsstrategie bei ohnehin extrem besorgten Menschen, denen es an Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten fehlt, den persönlichen Risikostatus zu ändern, allenfalls zur Erhöhung der Furcht und in der Folge dazu führen, dass sie sich nicht weiter mit dem beängstigenden Thema beschäftigen möchten. Oder denken wir an Menschen mit einer fatalistischen Einstellung – sie werden durch andere Argumente und Anreize zum Überdenken ihrer Haltung gebracht als jene, die sich für unverwundbar halten. HEALTHCARE MARKETING: Welche Rolle spielen Massenmedien im Vergleich zur Individualkommunikation bei der Bildung von Gesundheitskompetenz? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für Patienten? BAUMANN: Massenmedien sind vergleichsweise niedrigschwellige Informationsquellen und besonders gut geeignet, größere Bevölkerungsgruppen über gesundes Verhalten oder Gesundheitsrisiken im Vorfeld eines akuten Handlungsbedarfs zu erreichen, Aufmerksamkeit auf ein aktuell relevantes Thema zu lenken und eine eher allgemeine und breite Wissensgrundlage zu schaffen. Je spezifischer die Entscheidungsnotwendigkeit, je gravierender und folgenreicher eine Entscheidung zum Beispiel über die Wahl einer Therapieform sein kann, umso höher ist der Bedarf an Fach- und Hintergrundwissen, aber auch an Informationen, die gezielt auf die jeweilige Person zugeschnitten sind. Für Patienten gewinnt hier das Internet als Suchmedium auch sehr spezifischer Informationen und Möglichkeiten der Online-Beratung neben dem persönlichen Expertenrat an Bedeutung. Dies setzt wiederum ein höheres Maß an Bereitschaft und Fähigkeit der Suche nach, der Auswahl von, der Einordnung und Bewertung der vielen Informationen – und damit ein höheres Maß an Gesundheitskompetenz – voraus. HEALTHCARE MARKETING: Lassen sich den verschiedenen Medien bestimmte Typen der Informationssuche zuordnen? BAUMANN: Jedes Medium bietet unterschiedliche Möglichkeiten, Informationen darzustellen, und stellt spezifische Anforderungen an die Nutzerinnen und Nutzer. Während ein Spot oder Magazinbeitrag im Fernsehen eine vergleichsweise geringe Beteiligung des Zuschauers erfordert, setzt bereits das Lesen eines ganzen Artikels in einer Zeitschrift oder Zeitung ein größeres Interesse am Thema und ein höheres Maß an Aufmerksamkeit, die auf diesen speziellen Inhalt gerichtet ist, voraus. Und wenn jemand zu einer Website mit Gesundheitsinformationen surft oder – wie in den meisten Fällen – einen Suchbegriff bei Google eingibt, setzt dies voraus, dass diese Person sich bewusst ist, einen Informationsbedarf zu haben, sie diesen auch verbalisieren kann und motiviert ist, sich gezielt Informationen zu diesem Thema anzueignen. Dies kann gerade bei weniger gesundheitsorientierten Personen und jenen, die keinen akuten Anlass sehen oder verspüren, nicht vorausgesetzt werden. Ein noch höheres Motivationslevel ist nötig, wenn es um die Nutzung von Gesundheits-Apps oder anderen E-Health-Technologien geht. Hier sind die Anforderungen an die aktive Beteiligung des Users vom Download über die Installation, die Einrichtung des eigenen Profils und dann die regelmäßige Nutzung vergleichsweise hoch. HEALTHCARE MARKETING: Mit Blick auf das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher und kommerzieller Gesundheitskommunikationsforschung – wo sehen Sie künftig den größten Handlungsbedarf? BAUMANN: Kommerzielle und wissenschaftliche Gesundheitskommunikationsforschung verfolgen unterschiedliche Ziele unterschiedlicher Akteure. Kommerzielle Forschung ist abhängig von den Partikularinteressen einzelner Marktteilnehmer und damit stets anwendungsorientiert und interessengeleitet. Erkenntnisziele sind zumeist deskriptiver Natur, aber die Forschung ist nah an der Praxis, hat das Ohr am Markt und ist oft deutlich schneller, als es in theoriegeleiteten und komplexer angelegten wissenschaftlichen Studien der Fall ist. In der kommerziellen Forschung werden Studien häufig durchgeführt, um die eigenen Marktpotenziale auszuloten oder um die Ergebnisse zu PR- und Marketingzwecken zu nutzen. Solche Studien können aber – sofern Datenquellen sowie die Methoden der Datenerhebung und -auswertung den Qualitätsstandards empirischer Sozialforschung entsprechen und offengelegt werden – durchaus wertvolle Impulse liefern, um konkrete, aktuelle und praxisrelevante Fragen aufzuwerfen, denen die wissenschaftliche Forschung nachgehen sollte. Diese wiederum ist gefordert, ihre Vorgehensweisen und Forschungsergebnisse so aufzubereiten und der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dass sich ihr Beitrag zur Erklärung sozialer Phänomene auch für Nicht-Wissenschaftler erschließen und nachvollziehen lässt. Nur so kann sie für die Praxis der Gesundheitskommunikation praktischen Nutzen entfalten und komplementäre Funktionen zu kommerzieller Kommunikations- und Gesundheitsforschung erfüllen. Interview: Birte Schäffler Healthcare Marketing 8/2016 55