Die Musik ist eine Kunst des inneren Sinnes und der

Werbung

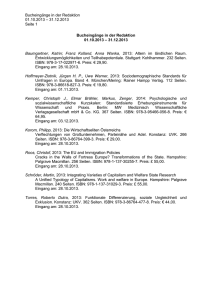

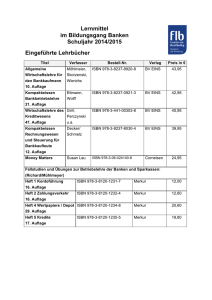

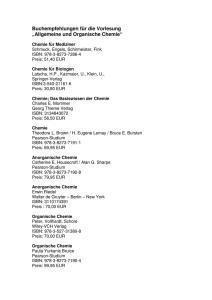

Sonderdruck aus: Musik-Konzepte Neue Folge Sonderband Musikphilosophie Herausgegeben von Ulrich Tadday 2007 edition text + kritik MUSIK-KONZEPTE Neue Folge Die Reihe über Komponisten Herausgegeben von Ulrich Tadday Sonderband Musikphilosophie November 2007 ISSN 0931-3311 ISBN 978-3-88377-889-1 Wissenschaftlicher Beirat Ludger Engels (Berlin, Regisseur) Detlev Glanert (Berlin, Komponist) Birgit Lodes (Universität Wien) Laurenz Lütteken (Universität Zürich) Georg Mohr (Universität Bremen) Wolfgang Rathert (Universität München) Die Reihe MUSIK-KONZEPTE erscheint mit vier Nummern im Jahr. Die Hefte können einzeln oder im vergünstigten Abonnement bezogen werden. Die Kündigung des Abonnements ist bis zum Oktober eines jeden Jahres für den folgenden Jahrgang möglich. Die Hefte 1 bis 122 und die Sonderbände dieses Zeitraums wurden von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn herausgegeben. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung oder über den Verlag. Preis für dieses Heft € 29,-Umschlagentwurf: Thomas Scheer Umschlagabbildung: aus »Music of the Spheres« von Guy Murchie, New York 1967 Satz: Fotosatz Schwarzenböck, Hohenlinden Druck und Buchbinder: Memminger MedienCentrum, Memmingen © edition text + kritik in Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG Postfach 80 05 29, D-81605 München Informationen über alle Bücher des Verlags im Internet unter www.etk-muenchen.de Musik-Konzepte Sonderband Neue Folge Musikphilosophie Vorwort 3 Andrew Bowie Was heißt »Philosophie der Musik«? 5 Richard Klein Die Geburt der Musikphilosophie aus dem Geiste der Kulturkritik Zu Friedrich Nietzsches Wagner 19 Andreas Luckner Musik – Sprache – Rhythmus Bemerkungen zu Grundfragen der Musikphilosophie 34 Gunnar Hindrichs Der musikalische Raum 50 Christoph Asmuth Was bedeutet Musik? Eine kritische Untersuchung musikalischer Referenz 70 René Thun Das Realismusproblem in der gegenwärtigen Musikphilosophie 87 Niko Strobach Richtige und falsche Töne 103 Piero Giordanetti Musik bei Kant 123 Georg Mohr »Die Musik ist eine Kunst des ›innern Sinnes‹ und der ›Einbildungskraft‹« Affekt, Form und Reflexion bei Christian Friedrich Michaelis 137 Günter Zöller »Musikalische Macht« Musikphilosophie als politische Philosophie 152 Stefan Heßbrüggen-Walter Das Kulturschöne Eine Skizze zu nachromantischer Musik und ihrer Ästhetik 167 Rainer Cadenbach »Was ist Musik?« oder: Die Mühen des Begriffs Disparate Antworten auf eine eigentlich philosophische Frage 183 Abstracts 204 Bibliografische Hinweise 208 Autoren 211 Georg Mohr »Die Musik ist eine Kunst des ›innern Sinnes‹ und der ›Einbildungskraft‹«1 Affekt, Form und Reflexion bei Christian Friedrich Michaelis I Musikphilosophie Die Musikphilosophie ist eine der ganz alten Disziplinen der Philosophie. Dabei handelt es sich nicht um eine abstrakte Konvention akademischer Arbeitsteilung. Die Reflexion über Musik, ihr Wesen, ihren Ort in der Welt und ihre Bedeutung im Wahrnehmen und Schaffen der Menschen ist ein ursprüngliches Moment kultureller Selbstverständigung. Dies dürfen wir annehmen, da in allen Kulturen Zeugnisse des Nachdenkens über Musik bis in die frühesten Quellen der Überlieferung zurückreichen. Wie tief, wie essenziell Musik menschliche Kultur nicht nur mitprägt, sondern ihr unmittelbarer Ausdruck ist, zeigt sich auch daran, wie sich das Nachdenken über Musik regional und historisch in signifikanter Weise paradigmatisch wandelt. In der griechischen Antike sind es vor allem die Kosmologie, die Staatsphilosophie, die Pädagogik und die Medizin, in deren Kontexten Musik eine zentrale Rolle spielt. Im europäischen Mittelalter ist es der theologische Kontext von Andacht und Liturgie, in der Neuzeit der soziale Kontext der Indienstnahme durch Könige und Fürsten für Zwecke der Gestaltung der höfischen Agenda. Obwohl auch während der Jahrhunderte der (von der antiken Kosmologie abgesehen) weit gehenden Funktionalisierung der Musik stets musikphilosophische Abhandlungen verfasst wurden, darunter auch solche von bleibender höchster Bedeutsamkeit, so ist doch in Europa, insbesondere zunächst in Frankreich, dann in Deutschland, eine Blüte der Musikphilosophie vor allem seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch zu verzeichnen.2 Historisch koinzidiert diese Blüte mit der Entstehung der professionellautonomen Musikerpersönlichkeit. Diese wurde möglich und notwendig durch die gesellschaftsgeschichtlich bedingte Defunktionalisierung der Musik, ihren Wandel von kirchlicher und höfischer Dienstleistung zum ästhetischen Selbstzweck. Daraus entstand zum einen eine nachdrückliche Veranlassung intel1 Christian Friedrich Michaelis, »Einige Ideen über die ästhetische Natur der Tonkunst« (1801), in: ders., Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften (= Musikästhetische Schriften nach Kant, Bd. 2), ausgewählt, herausgegeben und kommentiert von Lothar Schmidt, Chemnitz 1997, S. 175. 2 Ich sehe hier ab von den großen arabischen musikphilosophischen Werken wie etwa dem von al-Farabi (870– 950). Siehe dazu Sarhan Dhouib, »Die Grundlegung der Musikphilosophie bei al-Farabi«, in: Georg Mohr/Johann Kreuzer (Hrsg.), Vom Sinn des Hörens, Würzburg (in Vorbereitung). 138 Georg Mohr lektueller Selbstverständigung seitens der Musikschaffenden über Sinn, Bedeutung und Ziel ihres Tuns, zum anderen aber öffnete sich auch philosophischer Freiraum für die Frage nach der Musik als Musik, der Musik als autonomer Kunst. II Immanuel Kant Eine philosophisch-systematische Begründung der These von der Autonomie der Kunst war das Anliegen Immanuel Kants in seiner Kritik der Urteilskraft von 1790. Schönheit ist zwar »Symbol der Sittlichkeit«, aber sie ist etwas kategorial Anderes als Wahrheit und Moralität. Und das Geschmacksurteil folgt einer anderen Geltungslogik als das Erkenntnisurteil und das moralische Urteil, es ist auf diese irreduzibel, so wie das Schöne irreduzibel auf das Wahre und das Gute ist. In einem solchen philosophisch-systematischen Kontext sollten die Voraussetzungen für eine Ästhetik der Musik als schöner Kunst und somit als autonomer Kunst sui generis gut stehen. Wer mit dieser Erwartung unbefangen, aber musikästhetisch anspruchsvoll in Kants Kritik der Urteilskraft nach Ausführungen zur philosophisch-ästhetischen Deutung und Bewertung von Musik sucht, wird – zumindest auf den ersten Blick – enttäuscht sein. Kants Ausführungen sind überwiegend knapp gehalten und scheinen sich weit gehend in kaum reflektierten Bahnen einer Affektenlehre zu bewegen, die mit den zeitgenössischen Entwicklungen der Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts nicht mehr mithalten konnte. Seine grundlegende ästhetische Charakterisierung der Musik als Kunst und ihre Einordnung in das System der Kunstgattungen scheinen sich wegen ihrer – zumindest auf den ersten Blick – notorischen Unentschiedenheit für die Konsolidierung der im Aufwind begriffenen Disziplin der Musikphilosophie nicht gerade anzubieten. Und wer nach der ersten, eher enttäuschenden Lektüre der musikphilosophischen Teile von Kants Kritik der Urteilskraft von Musikhistorikern3 erfährt, dass Kant neben Schelling den größten Einfluss auf das musikalische Denken bis in das 19. Jahrhundert hatte, ist vielleicht verwundert. Inzwischen jedoch haben neuere, differenziertere Arbeiten gezeigt, dass Kants Musikphilosophie, trotz gelegentlicher Unebenheiten in den Formulierungen, weit ertragreicher ist, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.4 Bemerkenswert ist, dass eini3 Arno Forchert, Studien zum Musikverständnis im frühen 19. Jahrhundert (Habil. mschr.), Berlin (FU) 1966; für den Hinweis danke ich Ulrich Tadday. 4 Zu Kant vgl. vor allem die kommentierte und eingeleitete Textquellensammlung von Stephan Nachtsheim (Hrsg.), Zu Immanuel Kants Musikästhetik (= Musikästhetische Schriften nach Kant, Bd. 1), Chemnitz 1997; einführend Christel Fricke, »Kant«, in: Stefan Lorenz Sorgner/Oliver Fürberth (Hrsg.), Musik in der deutschen Philosophie. Eine Einführung, Stuttgart – Weimar 2003, S. 21 –38, und Jens Kulenkampff, »Kant, Immanuel«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil Bd. 9, Kassel 2003, Sp. 1456–1463. Zur Interpretation und Diskussion von Kants Musikphilosophie vgl. Stephan Nachtsheim, »Schön oder bloß angenehm? Zu einem andauernden Mißverständnis der Musikauffassung Kants«, in: Hariolf Oberer (Hrsg.), Kant. Analysen – Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 139 ge Zeitgenossen dies gleich erkannt haben und Kants Theorie für produktive Weiterentwicklungen zu nutzen wussten.5 Der wichtigste hier zu nennende Autor ist Christian Friedrich Michaelis.6 Es gibt kaum Literatur zu seiner Musikphilosophie. Vor allem in zwei Arbeiten jedoch, von Wilhelm Seidel und Lothar Schmidt, wird seine Bedeutung überzeugend dargelegt.7 III Christian Friedrich Michaelis Die beiden Bände von Michaelis’ Schrift Ueber den Geist der Tonkunst sind 1795 und 1800 erschienen. Sie sind, wie der Untertitel sagt, »mit Rücksicht auf Kants Kritik der ästhetischen Urtheilskraft« konzipiert. Sie lesen sich streckenweise wie Zusammenfassungen des Kantischen Textes, flechten aber immer wieder wichtige Ergänzungen ein. Michaelis’ Musikerfahrung, seine musikpraktische Kompetenz, wenn auch vor allem als Rezipient, Konzertbesucher und Leser von Partituren, trägt bemerkenswerte Früchte bei der Konkretisierung und Weiterentwicklung von Kants Musikästhetik. Diese wird von vielen Leserinnen und Lesern der Kritik der Urteilskraft bis heute als Zeugnis einer dem philosophischen Aufschluss nicht förderlichen persönlichen Distanz des Autors Kant zum Gegenstand »Musik« empfunden. Insbesondere dessen Unkenntnis der Musik seiner Zeit, zumindest das völlige musikästhetische Schweigen über diese, wirkt bis heute auf diejenigen verstörend, die es mit der Musik so ernst meinen wie mit der Musikphilosophie und diese um jener willen genauso wie umgekehrt betreiben. Michaelis vermag es, den Ertrag der Musikphilosophie Kants durch eine Verbindung von Textnähe zur Kritik der Urteilskraft und sachlicher Ergänzung sowohl philologisch als auch systematisch dingfester zu machen, als dies Kant selbst gelungen war. Dadurch wird Kants erheblicher Einfluss auf die MusikProbleme – Kritik, Bd. 2, Würzburg 1996, S. 321– 352, sowie das alle wichtigen Stellen in Kants veröffentlichtem und unveröffentlichtem Werk gemäß neuestem Stand der Edition berücksichtigende Buch von Piero Giordanetti, Kant und die Musik, Würzburg 2005; siehe auch dessen Beitrag in diesem Band (S. 123– 136). 5 Schiller, Herder, Körner und Michaelis sind Belege für Kants Einfluss auf die Musikästhetik um 1800: Johann Gottfried Herder, Kalligone, 3 Bde., Leipzig 1800; zur Musik: Bd. 2, S. 147–186; Christian Gottfried Körner, »Über Charakterdarstellung in der Musik« (1795 [in Schillers Horen]), in: Wolfgang Seifert, Christian Gottfried Körner – Ein Musikästhetiker der deutschen Klassik, Regensburg 1960, S. 147– 158; vgl. auch: Christian Gottfried Körner, Ästhetische Ansichten. Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Joseph P. Bauke, Schiller-Nationalmuseum, Marbach 1964. 6 Eine Zusammenstellung seiner wichtigsten Texte zur Musikphilosophie mit Schriftenverzeichnis, Bibliografie, Anmerkungen und Nachwort findet sich in: Christian Friedrich Michaelis, Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften (s. Anm. 1). Siehe auch die kurze Einführung von Georg Mohr, Art. »Michaelis, Christian Friedrich«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil Bd. 12, Kassel 2004, Sp. 164 f. 7 Wilhelm Seidel, »Zwischen Immanuel Kant und der musikalischen Klassik. Die Ästhetik des musikalischen Kunstwerks um 1800«, in: Das musikalische Kunstwerk. Geschichte – Ästhetik – Theorie. Festschrift für Carl Dahlhaus, hrsg. von Hermann Danuser u.a., Laaber 1988, S. 67–84; Lothar Schmidt, Organische Form in der Musik. Stationen eines Begriffs 1795–1850, Kassel – Basel 1990 (Diss. Marburg 1987), zu Michaelis siehe Kap. II, S. 15–83 und Anm. S. 331–344. 140 Georg Mohr philosophie um 1800 nachvollziehbar. Darüber hinaus kann Michaelis weiterreichende Aussichten auf die sich aus Kants allgemein-ästhetischen Prämissen ergebenden musikphilosophischen Perspektiven eröffnen. Michaelis bewegt sich weit gehend in den Bahnen von Kants Kritik der Urteilskraft, ist jedoch um eine Präzisierung und Weiterentwicklung bemüht und geht schließlich auch konstruktiv über Kant hinaus. Er trägt seine Musikkenntnisse in die Lektüre von Kants Text hinein und vermag so, den bei Kant doch nicht zu leugnenden Eindruck einer mit dem Gegenstand »Musik« nicht vertrauten und so im schlechten Sinne abstrakten philosophischen Musikbetrachtung zu korrigieren.8 Michaelis bemüht sich um etwas, was bis heute immer wieder als Desiderat im Hinblick auf Kants Musikästhetik bemerkt wird: eine weiter gehende Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Kantischen Ästhetik auf die Musik. Michaelis möchte zeigen, dass auf den Prinzipien der Ästhetik Kants eine ausgeführte Musikästhetik aufgebaut werden kann, die expliziter, stimmiger und überzeugender ist, als es bei Kant selbst den Anschein hat. Er zeigt dies, indem er Kants explizite Musikästhetik durch eine weiter gehende Anwendung der Grundsätze von Kants allgemeiner Ästhetik auf die Musik und durch Michaelis’ eigene Gedanken zur Musik ergänzt. Dabei kann Michaelis nicht nur wichtige Klarstellungen im Kontext der Kantischen Musikästhetik vornehmen, sondern nimmt auch Intuitionen der im weiteren 19. Jahrhundert entwickelten, romantischen Musikästhetik vorweg oder bahnt diese zumindest an. Er erweist sich als eine Brückenfigur zwischen der Affektenlehre des 18. Jahrhunderts und der Werkästhetik und Musikmetaphysik des 19. Jahrhunderts. IV Musikphilosophische Agenda um 1800 Michaelis arbeitet das gesamte Spektrum der für die Musikästhetik relevanten Termini, Thesen und Argumente Kants und daran anknüpfender und ergänzender Topoi durch, angefangen von der Abgrenzung der Musik als Kunstgattung von den anderen Künsten, insbesondere von der Poesie und der Bildenden Kunst, über die Bestimmung der »ästhetischen Natur« der Musik, die Charakterisierung der Musik als »schöne« und »angenehme« Kunst, das »Erhabene« in der Musik, die Unterscheidung zwischen »sentimentaler« und »naiver« Musik, das »Interessante« und »Rührende« in der Musik, das »Humoristische« in der musikalischen Komposition, das »Idealische der Tonkunst«, »musikalische Malerei«, den »Geist der Tonkunst«, das Hören und Beurteilen musikalischer Werke, die moralische Bedeutung der Musik, ihre anthropolo- 8 Wobei natürlich durchaus strittig ist, ob und inwieweit eine Musikphilosophie sich von vorliegenden Werken der empirischen Musikgeschichte eine Bestätigung holen muss. Als unstrittig dürfte aber gelten, dass eine philosophische Theorie, die an sämtlichen empirischen Objekten, die grundsätzlich in ihren Bereich fallen, explikativ scheitert, als inadäquat wird gelten müssen. Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 141 gische Bedeutung, bis hin zur Rolle von Affekten, Gefühlen und Reflexion im ästhetischen Produktions- und Rezeptionsprozess sowie den Werk- und Kompositionsbegriff.9 Ich werde im Folgenden einige von Michaelis’ musikphilosophischen Grundbestimmungen aufgreifen und dabei diejenigen in den Vordergrund stellen, die sowohl in der Historiografie der Musikphilosophie als auch in der systematischen Diskussion Beachtung verdienen. Der Begriff der »organischen Form«, wie Michaelis ihn in die Musikphilosophie eingeführt hat, ist von Lothar Schmidt herausgearbeitet und in seiner historischen Bedeutung gewürdigt worden.10 Mir scheint indessen ein anderes Ergebnis von Michaelis’ Theorie noch nicht deutlich benannt worden zu sein. Es betrifft den Zusammenhang zwischen Selbstwahrnehmung, Zeitlichkeit und Reflexion sowie deren Bedeutung für das Verstehen eines Klangereignisses als Musik (als musikalisches Kunstwerk). Auch hier kann Michaelis grundsätzlich an Kant anknüpfen, führt aber mit seinen Überlegungen wesentlich über die Andeutungen hinaus, die sich in den musikphilosophischen Passagen der Kritik der Urteilskraft finden. Mit dem hier noch herauszuarbeitenden, wie ich meine, systematisch produktiven Potenzial von Michaelis’ Theorie verbindet sich eine Ambivalenz in seiner Haltung zur Affektenlehre, die mir wiederum sachlich bemerkenswert erscheint. V Musik: Wirkung und Wesen Die Begriffsbestimmungen, die Michaelis von der »Tonkunst« bzw. »Musik« gibt, zentrieren sich im Wesentlichen um vier Thesen bzw. Konzepte, die in ihrer wechselseitigen Ergänzung das Fundament seiner Musikphilosophie bilden. Sie lassen sich durch die folgenden Stichworte kennzeichnen: a: b: c: d: Darstellung und Erregung von Affekten, Leidenschaften, Empfindungen, die musikalische Komposition als organische Form, Einheit des Werks, innerer Sinn, Selbstwahrnehmung, Reflexivität, Aktivität ästhetischer Subjektivität, ästhetische Idee. Die Theorie und Terminologie Kants aufgreifend führt Michaelis zu Beginn des ersten Bandes von Ueber den Geist der Tonkunst (1795) zunächst die Grundbegriffe und Grundbestimmungen ein. Musik als schöne Kunst – im Unterschied zur mechanischen oder bloß angenehmen Kunst – ist »Kunst des schönen Spiels mit äußeren Empfindungen«, die durch »Töne (Modulation)« als deren Ausdruck hervorgerufen werden. Das Schöne in der Musik beruht auf 9 Die von Lothar Schmidt besorgte Ausgabe von insgesamt 26 musikästhetischen Schriften bietet einen repräsentativen Einblick in die von Michaelis behandelten Thematiken: Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften (= Musikästhetische Schriften nach Kant, Bd. 2), ausgewählt, herausgegeben und kommentiert von Lothar Schmidt, Chemnitz 1997. 10 Vgl. Schmidt, Organische Form in der Musik (s. Anm. 7). 142 Georg Mohr der »Komposition« als der »Zusammensezzung der Töne«. Sie ist als solche eine »Mittheilungsart der ästhetischen Ideen«. In der »Reflexion über die Form« des »Ganzen in seiner schönen Zusammensetzung« wird eine »unnennbare Gedankenfülle« veranlasst.11 Michaelis geht wie auch Kant von der im 17. und 18. Jahrhundert etablierten Affektenlehre aus, wonach sich in Tönen »menschliche Affekte zu äußern pflegen«. Michaelis schreibt »pflegen«, da er sich dem zeitgenössischen Verständnis anschließt, demzufolge Affekte nicht individuelle Empfindungen oder Gefühle sind, sondern »typische und also eindeutige Gattungseigenschaften menschlicher Emotionalität«12. Ihr Auftreten beim Anhören von Musik verdanken sie nach dieser Auffassung anthropologisch konstanten Korrelationen zwischen Ton (im weiten Sinne, einschließlich der durch eine Stimme exprimierten Emotion: »Tonfall«) und emotionaler Reaktion oder »Gemütsbewegung«. Aufgrund der »mechanisch-kausal gedachten Reaktionsfolge«13 kann ein Musiker, so etwa Carl Philipp Emanuel Bach in seinem Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753), wenn er die musikalischen Ausdrucksmittel mit »Klugheit (…) zu gebrauchen« weiß, »sich der Gemüther seiner Zuhörer (…) bemeistern«14. Wie eng miteinander korreliert Michaelis Ton und Empfindung denkt, zeigt sich schon daran, dass er die obige Bestimmung der Komposition als »Zusammensetzung der Töne« eine Seite weiter mit ihrer Bestimmung als »Zusammensetzung der Empfindungen« offenbar ohne Weiteres enharmonisch verwechselt: »In der Form der Zusammensetzung der Empfindungen besteht die ›musikalische Komposition‹, welche ›Harmonie und Melodie‹ in sich faßt, und worin der Charakter ›musikalischer Schönheit‹ allein gegründet ist.«15 Der Kompositionsbegriff wird von Michaelis in der Folge weiter ausgeführt und mit dem in der Ästhetik Kants zentralen Begriff der ästhetischen Idee in Verbindung gebracht: »Die ›Komposition‹ ist nun gleichsam die ›Form‹ einer Sprache, durch welche die ästhetische Idee des Ganzen einer unnennbaren Gedankenfülle nach einem gewissen ›Thema‹, welches den in dem Stück herrschenden Affekt ausmacht, ausgedrückt wird.«16 »›Melodie‹ ist die Verbindung auf einander folgender Töne zu einem ästhetischen Ganzen. ›Harmonie‹ ist die Zusammenstimmung verschiedener gleichzeitig verbundener Töne (…). Die Musik drückt aber die ästhetische Idee jenes Ganzen einer unnennbaren Ge- 11 Michaelis, Ueber den Geist der Tonkunst, 1795, S. 12– 15 (Ausgabe Schmidt, S. 8 f.). 12 Vgl. Hartmut Grimm, »Affekt«, in: Karlheinz Barck (Hrsg.), Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 1, Stuttgart 2000, S. 38. 13 Ebenda. 14 Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Faks.-Reprint der Ausg. von Teil 1, Berlin 1753 (mit den Erg. der Ausg. Leipzig 1787) und Teil 2, Berlin 1762 (mit den Erg. der Ausg. Leipzig 1797), hrsg. und mit einem ausführlichen Register versehen von Wolfgang Horn, Kassel 1994, Teil 1, § 14, S. 123, und § 13, S. 122. 15 Michaelis, Ueber den Geist der Tonkunst, 1795, S. 18 (Ausgabe Schmidt, S. 10). 16 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (= Kants Werke, Bd. 5), Berlin 1968, § 53, S. 329. Michaelis übernimmt immer wieder, so auch hier, ganze Textpassagen fast wörtlich aus dem Kantischen Text. Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 143 dankenfülle vermittelst einer ›proportionirten Stimmung‹ der Empfindungen aus.«17 Diese Proportion, die Michaelis als »Proportion der Eindrücke in ihrer Verbindung und ihrem Wechsel« beschreibt, wird durch »Regeln der Harmonie« erreicht, die ihrerseits »nach mathematischen Verhältnissen« bestimmt sind. Dadurch wird die »mathematische Form« konstitutives Merkmal der musikalischen Komposition. Während Kant die mathematische Form als etwas anführt, was die musikalische Komposition zur schönen Kunst qualifiziert, wird sie bei Michaelis hier zu etwas, was einen »angenehmen Selbstgenuß möglich« macht, dadurch nämlich, dass sie die »durch Töne bewirkten Eindrücke« in »faßliche und zusammenstimmende Verhältnißmäßigkeit« bringt und dadurch eine »bestimmte Bewegung und Belebung des Gemüts« ermöglicht.18 Die Tonkunst bestimmt Michaelis zum einen mit Bezug auf ihre Wirkungen, zum anderen hinsichtlich ihres Wesens. In der ersten Hinsicht sei die Tonkunst »die Kunst, durch mannichfaltige Verbindung der Töne das Gefühl zu rühren, die Fantasie zu beleben und zu beschäftigen, und das Gemüt zu Ideen des Schönen und Erhabenen zu stimmen«. Ihre Wirkung sei es, »durch verbundene Töne unmittelbar ästhetische Gefühle und mittelbar ästhetische Ideen zu erregen«. In der zweiten Hinsicht, der ihres Wesens, bestehe die Tonkunst »in modificirter Darstellung der hörbaren Natur, dem Gesetz der vereinigten Mannichfaltigkeit gemäß in Form und Stoff bestimmt«19. Sie ist die »Kunst des Ausdrucks von Empfindungen durch Modulation der Töne«20. Es geht um »innere Empfindungen«, die »warm und stark genug sind, in gewisse Laute und Töne überzugehen«. Solche inneren Empfindungen »heißen Affekte«21. Die »Laute und Töne«, in die sie »übergehen«, sind im Sinne der Affektenlehre deren »natürliche Zeichen«. Es sind keine willkürlichen, durch Konvention gesetzten Zeichen (wie in der Poesie), sie haben »nicht erst durch Uebereinkunft und zufällige Umstände eine Bedeutung erhalten (…), welche an gewisse Orte und Zeiten gebunden ist«, sondern es sind Zeichen, die »unmittelbar gewisse Empfindungen ausdrücken und wieder zu erregen im Stande sind«22. Die Töne werden verstanden als natürliche hörbare Zeichen von (inneren) Empfindungen. Daher ist die Musik eine »unmittelbare Sprache der Affekten«23. Sie »spricht zum menschlichen Herzen durch die natürlichen Zeichen der Empfindungen« und ist daher »allgemein mitteilbar«24. 17 Michaelis, Ueber den Geist der Tonkunst, 1795, S. 20 (Ausgabe Schmidt, S. 11). 18 Ebenda, S. 22–23 (Ausgabe Schmidt, S. 12). 19 Ebenda, S. 54–55 (Ausgabe Schmidt, S. 28– 29). 20 Ders., Ueber den Geist der Tonkunst, II, 1800, S. 29 (Ausgabe Schmidt, S. 86). 21 Ders., »Einige Ideen über die ästhetische Natur der Tonkunst« (s. Anm. 1), S. 254 (Ausgabe Schmidt, S. 175). 22 Ebenda, S. 257 (Ausgabe Schmidt, S. 177). 23 Ebenda. Vgl. auch ders., Ueber den Geist der Tonkunst, 1795, S. 17 (Ausgabe Schmidt, S. 10). 24 Ders., Ueber den Geist der Tonkunst, II, 1800, S. 29 (Ausgabe Schmidt, S. 86). 144 Georg Mohr VI Innerer Sinn, Selbstbezüglichkeit, Zeit Die Charakterisierung der in der Musik ausgedrückten Empfindungen als »innere« Empfindungen wird von Michaelis mithilfe einer an Kant anknüpfenden Theorie des inneren Sinns weiter ausgeführt und in der These von der »Unsichtbarkeit« und Nicht-Räumlichkeit der Musik zugespitzt. Es mangelt der Musik an Anschauungen »vor sich«, d.h. an »sichtbaren Gegenständen«, und an Begriffen, d. h. an definierten Bedeutungen und Referenzen. In der Musik haben wir es mit nur hörbaren Gegenständen zu tun. Bei hörbaren Gegenständen hat der Geist Empfindungen »in sich«25. Im »Nachtrag zu den Ideen über die ästhetische Natur der Musik« (1801) schreibt Michaelis, das »eigentliche ›Objekt‹ der Musik« seien die »›Empfindungen des inneren Sinnes, innere Gemüthserscheinungen‹, wiefern sie ›gefühlt‹ werden, ›Affekte‹. In sofern wäre die Musik ›Darstellung und Ausdruck von Affekten‹, z. B. der Freude, der Traurigkeit«. Dargestellt werden können durch die Musik aber nicht die »Ursachen der innern Empfindungen«, die »äußeren Quellen«, sondern nur die »›Form‹ der Gefühle«. Die Musik schildert »nur die Art und Weise, ›wie‹ sich das Gemüth bestimmt fühlt«26. Das »Darstellungsmittel oder Materiale der Tonkunst (gehört) gar nicht dem äußern, sondern nur dem innern Sinn an (, ist) nicht im Raume und in der sichtbaren Welt, sondern nur in der Zeit unsichtbar enthalten«27. In der wichtigen späteren Abhandlung Ein Versuch, das innere Wesen der Tonkunst zu entwickeln (1806) schreibt Michaelis: Es »erscheinen uns die Töne als blosse Bestimmungen unsres innern Zustandes. Die Musik wirkt also durch den äussern Sinn auf den innern, oder durch das Gehör auf Einbildungskraft und innere Empfänglichkeit. (…) Die äusseren Empfindungen, welche die Musik bewirkt, werden sogleich zu inneren«28. Nach dem von Michaelis vertretenen Modell wird das Gehör durch von außen kommende akustische Signale gereizt. Der äußere Sinn hat dadurch einen entsprechenden »Eindruck«, eine »äußere Empfindung«. Eine Folge von äußeren Empfindungen wird einem Subjekt nur dadurch bewusst, dass es diese als zeitliche wahrnimmt. Zeitliche Wahrnehmung wiederum ist, nach der von Kant entwickelten Theorie29, nur möglich als ein inneres Selbstverhältnis des Wahrnehmenden zum Wahrnehmen. »Innere Anschauung«, von der Michaelis mit Kant auch spricht, meint nicht Introspektion eines Subjekts, das 25 Vgl. ders., Ueber den Geist der Tonkunst, 1795, S. 28 f. (Ausgabe Schmidt, S. 15). 26 Ders., »Nachtrag zu den Ideen über die ästhetische Natur der Musik«, 1801, S. 345 (Ausgabe Schmidt, S. 180). 27 Vgl. auch ebenda, S. 16 (Ausgabe Schmidt, S. 80), S. 257 (Ausgabe Schmidt, S. 176), S. 769 (Ausgabe Schmidt, S. 190), S. 675 (Ausgabe Schmidt, S. 250). 28 Ders., »Ein Versuch, das innere Wesen der Tonkunst zu entwickeln«, 1806, S. 675 (Ausgabe Schmidt, S. 250). 29 Vgl. dazu Georg Mohr, Das sinnliche Ich. Innerer Sinn und Bewußtsein bei Kant, Würzburg 1991, und ders., »Thesen über Zeitbewußtsein und innere Erfahrung«, in: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hrsg.), Zeiterfahrung und Personalität, Frankfurt/M. 1992, S. 181–206. Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 145 in sich das Ich beobachtet (was unmöglich ist), sondern Bewusstsein von Wahrnehmungsfolgen in der Zeit. Ein solches Bewusstsein schließt Selbstbewusstsein ein, denn nur, wenn ich die aufeinanderfolgenden Wahrnehmungen mir als meine zuschreibe und so einen Zusammenhang zwischen vergangenen (nicht mehr präsenten) und gegenwärtigen (mir präsenten) Wahrnehmungen herstelle, habe ich ein Bewusstsein von Wahrnehmungsfolgen. Das für dieses innere Wahrnehmen erforderliche sinnliche Vermögen nennt Michaelis (mit Kant und in der Tradition John Lockes) »innerer Sinn«. Dieser ist grundlegend für die Möglichkeit, Tonfolgen wahrzunehmen und als Elemente von Musik zu verstehen. Dies ist die elementare Hinsicht, unter der hier von einem »inneren Sinn« die Rede ist. Michaelis lässt sie weit gehend unkommentiert. Er richtet die Aufmerksamkeit auf einen anderen Gesichtspunkt. Töne werden als »Bestimmungen des innern Zustandes« empfunden, als »innere« Empfindungen, weil sie als »natürliche Zeichen« für Affekte »unmittelbar«, wie Michaelis sagt, solche inneren Empfindungen auslösen. »Das unmittelbare Zeichen der innern Empfindung ist der ›Ton‹. Der Ton bezeichnet (…) nur das ›Innere‹«. Auf diesen Aspekt bezieht sich offenbar Michaelis, wenn er seine These vorträgt: »Die Musik ist eine Kunst des ›innern Sinnes‹ und der ›Einbildungskraft‹. Sie ist also an die Form des innern Sinnes, an die ›Zeit‹, gebunden. Sie kann bloße Veränderungen in der Zeit darstellen; mit dem Raume und seinem Inhalte hat sie eigentlich nichts zu thun.«30 Während die Bildende Kunst »Kunst des Raumes« ist, ist die Tonkunst »›Kunst der Zeit‹«. »Der Tonkünstler stellt keine eigentlichen Objekte, sondern immer nur das ›Subjektive‹ unsrer Vorstellungen dar, was zu den Empfindungen und Gefühlen und Beschaffenheiten des innern unmittelbaren Gemüthszustandes gehört.«31 Er hat »den ›innern‹ Menschen zum Objekt«, arbeitet »für die ›innere Anschauung der bloßen Empfindungen in der Zeit‹«32. Er »begnügt sich mit der Darstellung des ›innern‹ Menschen, als ›empfindenden‹ Wesens«. Es geht ihm um den »Ausdruck ›innerer Menschennatur‹«33. »Die Musik ist auch erst Musik in unserm ›Gemüth‹, zwar unsichtbar, aber doch innerlich (…) zu fühlen und wahrzunehmen. Sie ist dem zu Folge eine Kunst, deren Sphäre die Zeit und der innere Sinn ausmachen.«34 Michaelis erinnert damit an ein so grundlegendes wie weit gehend übersehenes Strukturmoment dessen, was als Musik zu begreifen ist: Selbstbezüglichkeit. 30 Michaelis, »Einige Ideen über die ästhetische Natur der Tonkunst« (s. Anm. 1), S. 254 (Ausgabe Schmidt, S. 175). 31 Ders., Ueber den Geist der Tonkunst, II, 1800, S. 65 (Ausgabe Schmidt, S. 102). 32 Ebenda, S. 99 (Ausgabe Schmidt, S. 117). 33 Ebenda, S. 100 (Ausgabe Schmidt, S. 117). 34 Ders., »Ein Versuch, das innere Wesen der Tonkunst zu entwickeln«, S. 676 (Ausgabe Schmidt, S. 250). Vgl. auch S. 16, 769, 257 (Ausgabe Schmidt, S. 80, 190, 176). 146 Georg Mohr VII Das musikalische Werk An diese Theorie der sinnlichen Selbstbezüglichkeit im Hören von Tonfolgen und Harmonien schließt nun Michaelis’ Konzept vom Verstehen eines Klangereignisses als einer Musik, als eines musikalischen Kunstwerks an. Nach Michaelis ist Musik nichts Vorgegebenes, sondern etwas, was hörende Subjekte aus Gehörtem machen: »Ein einzelner, einförmiger Laut (…) bezeichnet nichts Bestimmtes, bedeutet nichts, drückt nichts aus: erst durch Modifikation (…) fängt er an, Bedeutung und Interesse zu bekommen: der Ausdruck wird aber erst dann ›klar‹ und ›bestimmt‹, und verwandelt sich in eine ›Sprache‹ der Empfindungen, wenn mehrere Töne auf einander folgen, wenn sie eine Zeitreihe einnehmen, eine Melodie bilden (etc.)«; »die Tonkunst wird erst durch ganze Tonfolgen, durch Melodieen verständlich«35. Es gilt nicht nur, dass Musik in der generischen Bedeutung des Wortes »Kunst des inneren Sinns« ist, sondern es gilt insbesondere auch, dass »die musikalische Komposition als ein Kunstwerk für den innern Sinn« zu verstehen ist36. Wir setzen die Musik, das »Ganze«, selbst zusammen. Die organische Form, obwohl die Komponistin oder der Komponist eine solche produziert haben, muss von der Hörerin oder dem Hörer dennoch selbst organisiert werden im Prozess des Rezipierens. Musik wird rezipiert durch produzierende Eigenaktivität der Rezipienten. Sie setzen die Töne zusammen und machen daraus nach Maßgabe ihres Verständnisses musikalischer organischer Form die Musik: das Werk. Michaelis will, gegen Kant, die Musik gerade im Hinblick auf das »formale Ganze« gleichberechtigt neben die Bildende Kunst stellen, nicht sie kategorial unterordnen. Damit widerspricht er Kants Argument, Musik habe es nur mit dem Spiel der Empfindungen zu tun, weder mit Gestalt oder Gegenständlichkeit, noch mit Begrifflich-Gedanklichem, und könne daher nicht den schönen Künsten ebenbürtig sein. Ohne die müßige Frage einer »Rangordnung« unter den Künsten wiederbeleben zu wollen – diese Frage sollten wir wirklich als eine endgültig überholte Frage betrachten –, lässt sich aus Michaelis’ Fortentwicklung der Kantischen Musikästhetik eine dieser gegenüber gewissermaßen umgekehrte Gewichtung der ästhetisch relevanten Eigenschaften der Musik vornehmen: Gerade in der Musik ist das Subjekt am freisten mit und bei sich selbst. Es ist in der Musik am meisten auf das Selbstzusammensetzen des Ganzen in eine Form angewiesen. 35 Ders., Ueber den Geist der Tonkunst, II, 1800, S. 146–147 (Ausgabe Schmidt, S. 137 – 138). 36 Ders., »Ein Versuch, das innere Wesen der Tonkunst zu entwickeln«, S. 679 (Ausgabe Schmidt, S. 253). Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 147 VIII Das Erhabene in der Musik Die Akzentuierung und theoretische Fundierung des konstitutiven Moments der Selbstbezüglichkeit im Musikhören (im Verstehen von Klang als Musik) ermöglicht es Michaelis auch, den Begriff des »Erhabenen« auf die Musik zu beziehen. Dies ist historisch betrachtet eine bedeutende Fortentwicklung der philosophischen Deutung von Musik. In der allgemeinen Ästhetik bei Edmund Burke und Kant ist das Erhabene der Komplementärbegriff zu dem des Schönen. Die ästhetischen Abhandlungen dieser signalisieren dies im Titel: Edmund Burkes A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (Philosophische Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen) von 1757 sowie Kants Abhandlung von 1764 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. In dieser Tradition stehend (die hinsichtlich dieser Gliederung im Übrigen den Kanon der Ästhetik bis in das 20. Jahrhundert bestimmt) gliedert sich auch der erste Teil von Kants Kritik der Urteilskraft, die »Kritik der ästhetischen Urteilskraft«, in eine »Analytik des Schönen« und eine »Analytik des Erhabenen«. Im Unterschied zu Poesie, Malerei und Architektur, die Kant jeweils unter beiden Begriffen ästhetisch charakterisiert, wird Musik nur unter der Fragestellung erörtert, ob sie eine angenehme oder (auch) schöne Kunst sei. Musik wird kategorial auf den Begriff des »Schönen« bezogen, von erhabener Musik jedoch ist bei Kant in keiner systematisch relevanten Weise die Rede. Zwar heißt es in § 52 der Kritik der Urteilskraft: »Auch kann die Darstellung des Erhabenen, sofern sie zur schönen Kunst gehört, in einem gereimten Trauerspiele, einem Lehrgedichte, einem Oratorium sich mit der Schönheit vereinigen.« Damit wird die Gattung des Oratoriums als möglicher Kandidat für eine Verbindung von Schönheit und Erhabenheit in der Musik charakterisiert. Die Musik wird also von Kant nicht insgesamt ausgeschlossen aus demjenigen Bereich des Ästhetischen, auf den der Begriff des Erhabenen Anwendung finden kann.37 Eine systematische Explikation, wie der Begriff des Erhabenen auf Musik angewandt werden kann, worauf diese Möglichkeit beruht und welchen Aufschluss über Musik man aus diesem begrifflichen Kontext gewinnt, entwickelt erst Michaelis. Die Grundlage hierfür ist in seiner gegenüber Kant weiterführenden Analyse der Funktion des inneren Sinns im Musikhören und Musikverstehen zu sehen. Das Erhabene impliziert eine Art Distanzierung und Selbstreflexivität zweiter Ordnung. Eine Theorie des Erhabenen erfordert daher eine Fundierung in einer Theorie ästhetischer Selbstbezüglichkeit. 37 Allerdings wäre bei einer präziseren Darstellung von Kants Ästhetik zu berücksichtigen, dass sich ästhetische Urteile im strengen Sinne von »Geschmacksurteilen« nach Kant nicht auf das Erhabene, sondern »nur auf das Schöne« beziehen; vgl. Kritik der Urteilskraft (s. Anm. 16), § 30, Überschrift. Vgl. auch § 14: »Erhabenheit (mit welcher das Gefühl der Rührung verbunden ist) aber erfordert einen andern Maßstab der Beurtheilung, als der Geschmack sich zum Grunde legt.« 148 Georg Mohr IX Schwierigkeiten mit dem Abschied von der Affektenlehre Lothar Schmidt vertritt in seinem Buch Organische Form in der Musik. Stationen eines Begriffs 1795 –1850 die These, Michaelis wende sich gegen die »traditionelle wirkungs- und ausdruckstheoretische Auffassung der Musik« und bewirke eine »grundlegende Veränderung im Sprechen über Musik. Die Theorie widmet sich seit Michaelis dezidiert dem autonomen, in sich vollendeten Werk.«38 Wilhelm Seidel weist in seinem Beitrag von 1988 »Zwischen Immanuel Kant und der musikalischen Klassik. Die Ästhetik des musikalischen Kunstwerks um 1800« darauf hin, dass der musikästhetische Werkbegriff bereits von Adam Smith in seiner 1795 posthum erschienenen Abhandlung Of the Nature Of That Imitation Which Takes Place In What Are Called The Imitative Arts auf den Weg gebracht und von Karl Philip Moritz propagiert wurde. Michaelis nimmt Smiths Abhandlung nicht zur Kenntnis, sondern bezieht sich, wenn er den Werkbegriff als Begriff von einem in sich vollendeten Ganzen in den Mittelpunkt seiner Musikästhetik stellt, vielmehr auf Kants allerdings rudimentären Kompositionsbegriff, den er theoretisch fortbestimmt und konkretisiert. Dass Michaelis’ Musikästhetik ihrerseits dann die Wirkung hatte, dass der musikalische Werkbegriff zum Zentrum des weiteren musikästhetischen Diskurses wurde, hat Schmidt in seiner Monografie überzeugend gezeigt. Die Abgrenzung gegen die Affektenlehre jedoch scheint mir bei Michaelis selbst noch nicht so dezidiert, zumindest noch nicht eindeutig. Sicher wird man ihm aber eine Relativierung der Affektenlehre zugunsten einer nachdrücklichen Öffnung der Musikästhetik zusprechen dürfen. Letztere weist bei Michaelis in zwei Richtungen. Zum einen korrigiert er die verkürzende Festlegung der Musik auf eine standardisierte Affektrepräsentation und Affekterregung, die die Forderung zur Folge hatte, dass man »sich komplizierter kontrapunktischer Veranstaltungen zu enthalten«39 hatte. Neben den Kanon von Techniken der Darstellung vermeintlich anthropologisch konstanter Affekte tritt bei Michaelis die musikästhetische Qualifizierung einer von Affektdarstellung vollständig emanzipierten Verlaufsform der »Zusammensetzung der Töne« als solcher, wie sie im Kontrapunkt angestrebt wird. Der Titel eines späteren Aufsatzes von Michaelis »Etwas zur Rechtfertigung des Contrapunctes« (1819) ist ein beredtes Zeugnis für eine musikästhetische Diskurssituation, in der Distanzierungen von starr gewordenen Dogmen der Affektenlehre offenbar noch legitimationsbedürftig waren. Dabei hatte nicht nur Michaelis schon 1805 in seinem Nachtrag zu den vermischten Bemerkungen über Musik die Fuge und den Kontrapunkt als Errungenschaften im Bereich des »Objektiven«, wo die Musik sich als Kunst von ästhetischer Qualität sui generis profiliert, herausgestellt; »fugierter Stil, strenger, gebundener, kontrapunktischer Stil der vielstimmigen Harmonie«, kreiert »eigene musikalische Welten, 38 39 Schmidt, Organische Form in der Musik (s. Anm. 7), S. V. Grimm, »Affekt« (s. Anm. 12), S. 41. Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 149 gibt keine bloße Kopie, keine Schilderung, sondern selbständige Originale«40. Vorgezeichnet war der Weg dorthin im Grunde schon in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790 durch den in diesem Werk verwendeten Kompositionsbegriff und die Theorie der mathematischen Form.41 Jedoch hat Kants Schwanken in der Frage, ob Musik schöne Kunst im strengen Sinne ist, ob es musikalische Kunstwerke gibt, dies sachlich und wirkungsgeschichtlich wenn nicht konterkariert, so doch wieder undeutlich werden lassen. Zum anderen relativiert Michaelis die Affektenlehre, indem er dem aktiven Beitrag des musikhörenden ästhetischen Subjekts zur Konstitution des ästhetischen Gegenstands einen zentralen Stellenwert einräumt. Zwar dient auch hierfür Kants Ästhetik, genauer seine Theorie des freien Spiels der Einbildungskraft, als konzeptionelle Grundlage.42 Aber was bei Kant im Rahmen der allgemeinen These vom »Gefühl des freien Spiels der Vorstellungskräfte«43 verbleibt, wird von Michaelis im Einzelnen auf die musikästhetischen Konsequenzen angewandt. Bei allem »Fortschrittlichen« durch den Werkbegriff, die Kompositionsorientierung und die Theorie der organischen Form bleibt Michaelis doch auch in einer wirkungsästhetischen Affektenlehre und Ausdrucksästhetik verhaftet. Immer wieder spricht er von Affekten und Gefühlen auf eine Weise, dass der Eindruck entsteht, er wolle damit nicht nur das Faktum beschreiben, dass Musik Affekte, Gefühle auslösen kann und es in der Regel auch tut, sondern als wolle er sagen, dass es in der Musik ganz wesentlich darum gehe, Affekte und Gefühle auszulösen. 40 Michaelis, »Nachtrag zu den vermischten Bemerkungen über Musik«, 1805, S. 139 (Ausgabe Schmidt, S. 215). 41 Vgl. Kant, Kritik der Urteilskraft (s. Anm. 16), §§ 14 und 53. – In § 14 heißt es: »Alle Form der Gegenstände der Sinne (der äußern sowohl als mittelbar auch des innern) ist entweder ›Gestalt‹, oder ›Spiel‹; im letztern Falle entweder Spiel der Gestalten (im Raume, die Mimik und der Tanz); oder bloßes Spiel der Empfindungen (in der Zeit). Der ›Reiz‹ der Farben, oder angenehmer Töne des Instruments, kann hinzukommen, aber die ›Zeichnung‹ in der ersten (sc. der Gestalt) und die Komposition in dem letzten (sc. dem Spiel) machen den eigentlichen Gegenstand des reinen Geschmacksurteils aus.« (ebenda, S. 225) – In § 53 nennt Kant die Tonkunst eine »Sprache der Affekten«. Sie teilt, »nach dem Gesetze der Assoziation, die damit natürlicher Weise verbundenen ästhetischen Ideen allgemein mit«. Die ästhetischen Ideen sind aber »keine Begriffe und bestimmte Gedanken«. Daher dient die »Form der Zusammensetzung dieser Empfindungen (Harmonie und Melodie) nur, statt der Form einer Sprache, dazu (…), vermittelst einer proportionierten Stimmung derselben (…) die ästhetische Idee eines zusammenhangenden Ganzen einer unnennbaren Gedankenfülle, einem gewissen Thema gemäß, welches den herrschenden Affekt ausmacht, auszudrücken. An dieser mathematischen Form, obgleich nicht durch bestimmte Begriffe vorgestellt, hängt allein das Wohlgefallen, welches die bloße Reflexion über eine solche Menge einander begleitender oder folgender Empfindungen mit diesem Spiele derselben als für jedermann gültige Bedingung seiner Schönheit verknüpft; und sie ist es allein, nach welcher der Geschmack sich ein Recht, über das Urteil von jedermann zum voraus auszusprechen, anmaßen darf.« (ebenda, S. 328 f.). 42 Diese setzt ihrerseits die Theorie der Synthesis als Handlung der produktiven Einbildungskraft und der Beziehung der Verstandesbegriffe (Kategorien) auf sinnliche Anschauungen und deren Formen, Raum und Zeit, wie Kant sie in der Kritik der reinen Vernunft (= Kants Werke, Bde. 3 und 4, Berlin 1968, vgl. insbes. § 24 in der »Transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe«) entwickelt, voraus. 43 Kant, Kritik der Urteilskraft (s. Anm. 16), § 9, S. 217. 150 Georg Mohr Außerdem scheint Michaelis in seinen Wertungen von Musik und seinen Annahmen über deren Wirkungen recht unhistorisch und unkulturell und insofern unkritisch eingestellt. Er scheint nicht einzuräumen, dass verschiedene Kulturen und verschiedene Epochen mit bestimmten Musiken oder Klangereignissen durchaus Verschiedenes assoziieren und daher die bewirkten Gefühle einer und derselben Musik von ganz verschiedener Art sein können. Aber diese Überlegung lag um 1800 einem europäischen Musikphilosophen vielleicht noch zu fern. Man könnte es als konzeptionell unentschlossen beurteilen, sogar als unbefriedigend empfinden, wenn Michaelis bei aller doch überwiegenden Betonung des Formaspekts, des Organischen, der Komposition, also einer Werkästhetik der Musik, immer wieder die Grundthese der Affektenlehre und Ausdrucksästhetik einfließen lässt: dass das »Wesen der Musik« die »Kunst des Ausdrucks von Empfindungen durch Modulation der Töne« sei44. Aussagen wie diese möchte man dann als unreflektierte oder gar unbemerkte Relikte der ästhetikgeschichtlichen Erbschaft des 18. Jahrhunderts kritisieren, die zu Inkonsistenzen in der theoretisch-systematischen Ausrichtung seiner Musikphilosophie und zu Widersprüchen in den grundlegenden Thesen führt. Statt eines Widerspruchs und damit eines manifesten Defekts in Michaelis’ Musikphilosophie könnte man in dem Nebeneinander zweier Voten, bei aller dezidierten Werkästhetik, aber auch einen Widerstand gegen den Preis einer Entvitalisierung, einer Entrückung der Musik aus dem Horizont der Alltagsrezeption (des »Dilettanten«, »Liebhabers«) sehen, die die unvermeidliche Folge einer Vereinseitigung der Musik auf formale Reflexion und reflektierte Form wäre. Sicher will Michaelis daran festhalten, dass Musik zwar »schöne« Kunst ist, und dies in einem dezidierten und theoretisch sorgfältiger fundierten Sinne als bei Kant, dass sie aber auch »angenehme« Kunst ist und bleibt, dass sie beide Eigenschaften in sich vereint, die der Rationalität als Objekt formaler Analysen und die der Emotionalität als Ausdruck und Erregerin von Affekten und Gefühlen. Wie auch immer man heute die Affektenlehre in ihrer psychologischen Triftigkeit und ästhetischen Sinnhaftigkeit beurteilen will, man wird weder leugnen, dass Musik grundsätzlich Affekte, Emotionen, Gefühle auszudrücken imstande ist, sie bei den Hörern zu erregen vermag und von Komponisten auch bewusst als deren Ausdruck in sie »hineingelegt« werden können, noch wird man behaupten, dass es, wie es die Affektenlehre des 17. und 18. Jahrhunderts glaubte und wollte, zwischen musikalischen Techniken und menschlichen Affekten eindeutig bestimmte mechanisch-kausale Beziehungen gibt, die natürlich und mit Notwendigkeit im musikalischen Produktions- oder Rezeptionsprozess wirksam werden. Michaelis geht offenbar noch weit gehend davon aus, dass die Affektenlehre als eine Lehre von den natürlichen affektiven Wir- 44 Michaelis, Ueber den Geist der Tonkunst, II, 1800, S. 29 (Ausgabe Schmidt, S. 86). Affekt, Form und Reflexion bei Michaelis 151 kungen von Tönen Geltung besitzt.45 Er geht darüber hinaus offenbar davon aus, dass die Geltung der Affektenlehre auch für die philosophische Deutung der genuin ästhetischen Qualität von Musik verbindlich und orientierend ist. Die musikphilosophische Konsequenz einer solchen Einschätzung der Affektenlehre ist allerdings, dass das »Wesen« der Musik in der richtigen (nicht fehlerhaften) und geschickten (möglichst wirkungsvollen) Anwendung der vermeintlich natürlich-kausalen Korrelationen zwischen Musik und affektiven Wirkungen besteht. Für die Seite der Musikschaffenden resultiert daraus, dass ihre wichtigste Aufgabe darin besteht, das Vokabelheft musikalischer Techniken zu beherrschen. Die Aufgabe der Musikhörenden ist es, aufmerksam auf die unweigerlich in ihnen vorgehenden Gemütsbewegungen zu achten. Grundlage der Musik ist dann ein an (vermeintlichen) Naturgesetzen der menschlichen Psyche ausgerichtetes Regelwerk. Das heißt zwar noch nicht, dass Komponieren dann nur ein Anwenden dieses Regelwerks ist, denn es bleibt immer noch die Aufgabe, aus den Anwendungsmöglichkeiten der Regeln ein Werk zu machen. Aber es wird dadurch doch auf die Frage nach dem ästhetischen Proprium von Musik eine negative Antwort gegeben, die nämlich, dass es in der Musik nicht um Musik, sondern um das richtige Manipulieren und Spüren von Affekten geht.46 Aber was hat das mit Musik zu tun? 45 Vgl. Grimm, »Affekt« (s. Anm. 12). 46 Ulrich Tadday und Richard Klein danke ich für manchen mündlichen und schriftlichen Hinweis auf die Geschichte der musikalischen Affektenlehre sowie auf den sehr informativen diesbezüglichen Artikel von Hartmut Grimm, aus dem ich oben zitiere. Bisher sind in der Reihe Musik-Konzepte erschienen: Claude Debussy (1/2) 2. Aufl., 144 Seiten ISBN 978-3-921402-56-6 Dieter Schnebel (16) 138 Seiten ISBN 978-3-88377-056-7 Mozart Ist die Zauberflöte ein Machwerk? (3) –vergriffen – J. S. Bach Das spekulative Spätwerk (17/18) 2. Aufl., 132 Seiten ISBN 978-3-88377-057-4 Alban Berg Kammermusik I (4) 2. Aufl., 76 Seiten ISBN 978-3-88377-069-7 Karlheinz Stockhausen … wie die Zeit verging … (19) 96 Seiten ISBN 978-3-88377-084-0 Richard Wagner Wie antisemitisch darf ein Künstler sein? (5) 3. Aufl., 112 Seiten ISBN 978-3-921402-67-2 Luigi Nono (20) 128 Seiten ISBN 978-3-88377-072-7 Edgard Varèse Rückblick auf die Zukunft (6) 2. Aufl., 130 Seiten ISBN 978-3-88377-150-2 Leoš Janáček (7) – vergriffen – Beethoven Das Problem der Interpretation (8) 2. Aufl., 111 Seiten ISBN 978-3-88377-202-8 Alban Berg Kammermusik II (9) 2. Aufl., 104 Seiten ISBN 978-3-88377-015-4 Giuseppe Verdi (10) 2. Aufl., 127 Seiten ISBN 978-3-88377-661-3 Erik Satie (11) – vergriffen – Franz Liszt (12) 127 Seiten ISBN 978-3-88377-047-5 Jacques Offenbach (13) 115 Seiten ISBN 978-3-88377-048-2 Felix Mendelssohn Bartholdy (14/15) 176 Seiten ISBN 978-3-88377-055-0 Modest Musorgskij Aspekte des Opernwerks (21) 110 Seiten ISBN 978-3-88377-093-2 Béla Bartók (22) 153 Seiten ISBN 978-3-88377-088-8 Anton Bruckner (23/24) 163 Seiten ISBN 978-3-88377-100-7 Richard Wagner Parsifal (25) – vergriffen – Josquin des Prés (26/27) 143 Seiten ISBN 978-3-88377-130-4 Olivier Messiaen (28) – vergriffen – Rudolf Kolisch Zur Theorie der Aufführung (29/30) 130 Seiten ISBN 978-3-88377-133-5 Giacinto Scelsi (31) – vergriffen – Aleksandr Skrjabin und die Skrjabinisten (32/33) 190 Seiten ISBN 978-3-88377-149-6 Igor Strawinsky (34/35) 136 Seiten ISBN 978-3-88377-137-3 Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen (36) 118 Seiten ISBN 978-3-88377-170-0 Aleksandr Skrjabin und die Skrjabinisten II (37/38) 182 Seiten ISBN 978-3-88377-171-7 Ernst Křenek (39/40) 176 Seiten ISBN 978-3-88377-185-4 Joseph Haydn (41) 97 Seiten ISBN 978-3-88377-186-1 J. S. Bach »Goldberg-Variationen« (42) 106 Seiten ISBN 978-3-88377-197-7 Franco Evangelisti (43/44) 173 Seiten ISBN 978-3-88377-212-7 Fryderyk Chopin (45) 108 Seiten ISBN 978-3-88377-198-4 Vincenzo Bellini (46) 120 Seiten ISBN 978-3-88377-213-4 Domenico Scarlatti (47) 121 Seiten ISBN 978-3-88377-229-5 Morton Feldman (48/49) – vergriffen – Johann Sebastian Bach Die Passionen (50/51) 139 Seiten ISBN 978-3-88377-238-7 Carl Maria von Weber (52) 85 Seiten ISBN 978-3-88377-240-0 György Ligeti (53) – vergriffen – Iannis Xenakis (54/55) – vergriffen – Bisher sind in der Reihe Musik-Konzepte erschienen: Ludwig van Beethoven Analecta Varia (56) 112 Seiten ISBN 978-3-88377-268-4 Richard Wagner Tristan und Isolde (57/58) 153 Seiten ISBN 978-3-88377-269-1 Richard Wagner Zwischen Beethoven und Schönberg (59) 114 Seiten ISBN 978-3-88377-280-6 Guillaume Dufay (60) 118 Seiten ISBN 978-3-88377-281-3 Helmut Lachenmann (61/62) – vergriffen – Hugo Wolf (75) 139 Seiten ISBN 978-3-88377-411-4 Rudolf Kolisch Tempo und Charakter in Beethovens Musik (76/77) – vergriffen – José Luis de Delás (78) 116 Seiten ISBN 978-3-88377-431-2 Bach gegen seine Interpreten verteidigt (79/80) 171 Seiten ISBN 978-3-88377-437-4 Autoren-Musik Sprache im Grenzbereich der Künste (81) 114 Seiten ISBN 978-3-88377-448-0 Theodor W. Adorno Der Komponist (63/64) 146 Seiten ISBN 978-3-88377-310-0 Jean Barraqué (82) 113 Seiten ISBN 978-3-88377-449-7 Aimez-vous Brahms »the progressive«? (65) 85 Seiten ISBN 978-3-88377-311-7 Claudio Monteverdi Vom Madrigal zur Monodie (83/84) 186 Seiten ISBN 978-3-88377-450-3 Gottfried Michael Koenig (66) 108 Seiten ISBN 978-3-88377-352-0 Erich Itor Kahn (85) 111 Seiten ISBN 978-3-88377-481-7 Beethoven Formale Strategien der späten Quartette (67/68) 179 Seiten ISBN 978-3-88377-361-2 Palestrina Zwischen Démontage und Rettung (86) 83 Seiten ISBN 978-3-88377-482-4 Henri Pousseur (69) 97 Seiten ISBN 978-3-88377-376-6 Johann Sebastian Bach Der Choralsatz als musikalisches Kunstwerk (87) 112 Seiten ISBN 978-3-88377-494-7 Johannes Brahms Die Zweite Symphonie (70) 123 Seiten ISBN 978-3-88377-377-3 Witold Lutosĺawski (71/72/73) 223 Seiten ISBN 978-3-88377-384-1 Musik und Traum (74) 121 Seiten ISBN 978-3-88377-396-4 Claudio Monteverdi Um die Geburt der Oper (88) 111 Seiten ISBN 978-3-88377-495-4 Pierre Boulez (89/90) 170 Seiten ISBN 978-3-88377-506-7 Gustav Mahler Der unbekannte Bekannte (91) 116 Seiten ISBN 978-3-88377-521-0 Alexander Zemlinsky Der König Kandaules (92/93/94) 259 Seiten ISBN 978-3-88377-546-3 Schumann und Eichendorff (95) 89 Seiten ISBN 978-3-88377-522-7 Pierre Boulez II (96) 97 Seiten ISBN 978-3-88377-558-6 Franz Schubert »Todesmusik« (97/98) 194 Seiten ISBN 978-3-88377-572-2 W. A. Mozart Innovation und Praxis Zum Quintett KV 452 (99) 126 Seiten ISBN 978-3-88377-578-4 Was heißt Fortschritt? (100) 157 Seiten ISBN 978-3-88377-579-1 Kurt Weill Die frühen Jahre 1916 – 1928 (101/102) 171 Seiten ISBN 978-3-88377-590-6 Hans Rott Der Begründer der neuen Symphonie (103/104) 173 Seiten ISBN 978-3-88377-608-8 Giovanni Gabrieli Quantus vir (105) 125 Seiten ISBN 978-3-88377-618-7 Gustav Mahler Durchgesetzt? (106) 122 Seiten ISBN 978-3-88377-619-4 Perotinus Magnus (107) 109 Seiten ISBN 978-3-88377-629-3 Bisher sind in der Reihe Musik-Konzepte erschienen: Hector Berlioz Autopsie des Künstlers (108) 128 Seiten ISBN 978-3-88377-630-9 Isang Yun Die fünf Symphonien (109/110) 174 Seiten ISBN 978-3-88377-644-6 Hans G Helms Musik zwischen Geschäft und Unwahrheit (111) 150 Seiten ISBN 978-3-88377-659-0 Schönberg und der Sprechgesang (112/113) 186 Seiten ISBN 978-3-88377-660-6 Franz Schubert Das Zeitmaß in seinem Klavierwerk (114) 140 Seiten ISBN 978-3-88377-673-6 Max Reger Zum Orgelwerk (115) 82 Seiten ISBN 978-3-88377-700-9 Haydns Streichquartette Eine moderne Gattung (116) 85 Seiten ISBN 978-3-88377-701-6 Arnold Schönbergs »Berliner Schule« (117/118) 178 Seiten ISBN 978-3-88377-715-3 Der späte Hindemith (125/126) 187 Seiten ISBN 978-3-88377-781-8 Edvard Grieg (127) 147 Seiten ISBN 978-3-88377-783-2 Luciano Berio (128) 116 Seiten ISBN 978-3-88377-784-9 Richard Strauss Der griechische Germane (129/130) 146 Seiten ISBN 978-3-88377-809-9 Händel unter Deutschen (131) 114 Seiten ISBN 978-3-88377-829-7 Hans Werner Henze Musik und Sprache (132) 128 Seiten ISBN 978-3-88377-830-3 Im weißen Rössl Zwischen Kunst und Kommerz (133/134) 192 Seiten ISBN 978-3-88377-841-9 Arthur Honegger (135) 122 Seiten ISBN 978-3-88377-855-6 Gustav Mahler: Lieder (136) 120 Seiten ISBN 978-3-88377-856-3 Klaus Huber (137/138) 181 Seiten ISBN 978-3-88377-888-4 J. S. Bach Was heißt »Klang=Rede«? (119) 138 Seiten ISBN 978-3-88377-731-3 Bruckners Neunte im Fegefeuer der Rezeption (120/121/122) 245 Seiten ISBN 978-3-88377-738-2 Charles Ives (123) 130 Seiten ISBN 978-3-88377-760-3 Mauricio Kagel (124) 111 Seiten ISBN 978-3-88377-761-0 (Sonderbände sh. nächste Seite) Bisher sind in der Reihe Musik-Konzepte erschienen: Sonderbände Alban Berg, Wozzeck 306 Seiten ISBN 978-3-88377-214-1 John Cage I 2. Aufl., 162 Seiten ISBN 978-3-88377-296-7 John Cage II 2. Aufl., 361 Seiten ISBN 978-3-88377-315-5 Darmstadt-Dokumente I 363 Seiten ISBN 978-3-88377-487-9 Geschichte der Musik als Gegenwart. Hans Heinrich Eggebrecht und Mathias Spahlinger im Gespräch 141 Seiten ISBN 978-3-88377-655-2 Gustav Mahler 362 Seiten ISBN 978-3-88377-241-7 Mozart Die Da Ponte-Opern 360 Seiten ISBN 978-3-88377-397-1 Musik der anderen Tradition Mikrotonale Tonwelten 297 Seiten ISBN 978-3-88377-702-3 Musikphilosophie 213 Seiten ISBN 978-3-88377-889-1 Wolfgang Rihm 163 Seiten ISBN 978-3-88377-782-5 Arnold Schönberg – vergriffen – Franz Schubert 305 Seiten ISBN 978-3-88377-019-2 Robert Schumann I 346 Seiten ISBN 978-3-88377-070-3 Robert Schumann II 390 Seiten ISBN 978-3-88377-102-1 Der späte Schumann 223 Seiten ISBN 978-3-88377-842-6 Anton Webern I 315 Seiten ISBN 978-3-88377-151-9 Anton Webern II 427 Seiten ISBN 978-3-88377-187-8 Bernd Alois Zimmermann 183 Seiten ISBN 978-3-88377-808-2