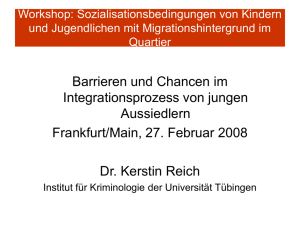

Die subjektive Sicht von Kindern und Jugendlichen mit

Werbung