TIAI1004: Programmierung

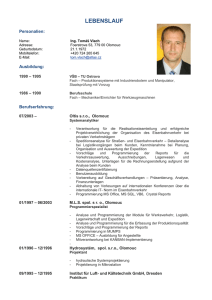

Werbung

TIAI1004: Programmierung

Teil 8: Objektorientierte Programmierung (III)

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Studiengang Angewandte Informatik

Dozent: Olaf Herden

Stand: 06/2008

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-1

Olaf Herden

06/2008

Gliederung

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-2

Olaf Herden

06/2008

this-Operator: Motivation (I)

•

Szenario 1:

(1) public class Mitarbeiter{

(2)

(3)

private int persNr;

(4)

private String name;

(5)

(6)

public Mitarbeiter(String name, int persNr){

(7)

...

(8)

}

(9) }

•

•

•

Im Rumpf des Konstruktors kommt es zum Namenskonflikt

Die beiden Attribute persNr und name sind sowohl als Instanz- als auch

als Übergabeattribute in der Parameterliste deklariert

Es muss gelöst werden:

- Um welches Attribut es sich handelt, wenn im Rumpf des Konstruktors nun

persNr bzw. name verwendet wird

- Wie das andere Attribut mit der Bezeichnung persNr bzw. name

angesprochen wird

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-3

Olaf Herden

06/2008

this-Operator: Motivation (II)

•

Szenario 2:

( 1) public class Mitarbeiter{

( 2)

( 3)

private int persNr;

( 4)

private String name;

( 5)

private String ort;

( 6)

( 7)

public Mitarbeiter(String name, int persNr){...}

( 8)

public Mitarbeiter(String name, int persNr,

( 9)

String ort){

(10)

...

(11)

}

(12) }

•

•

•

Der zweite Konstruktor ist eine Obermenge des ersten

Wünschenswert: Der zweite Konstruktor ruft den ersten auf

Anweisung Mitarbeiter(name,persNr); im Rumpf des zweiten

Konstruktors scheitert jedoch

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-4

Olaf Herden

06/2008

this-Operator: Lösung (I)

•

•

•

Abhilfe schafft in beiden Szenarien der this-Operator, der auf das

aktuelle Objekt zeigt

Mit Hilfe dieses Operators können nun die beiden Szenarien gelöst

werden

Szenario 1: Über this lassen sich nun die Objektvariablen ansprechen

( 1) public class Mitarbeiter{

( 2)

( 3)

private int persNr;

( 4)

private String name;

( 5)

( 6)

public Mitarbeiter(String name, int persNr){

( 7)

this.persNr = persNr;

( 8)

this.name

= name;

( 9)

}

(10) }

Ansprechen der Objektvariablen

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Ansprechen der lokalen Variablen

Objektorientierte Programmierung III

8-5

Olaf Herden

06/2008

this-Operator: Lösung (II)

•

Szenario 2: Über this lässt sich nun der erste Konstruktor aus dem

Rumpf des zweiten heraus aufrufen:

( 1) public class Mitarbeiter{

( 2)

( 3)

private int persNr;

( 4)

private String name;

( 5)

private String ort;

( 6)

( 7)

public Mitarbeiter(String name, int persNr){...}

( 8)

public Mitarbeiter(String name, int persNr,

( 9)

String ort){

(10)

this(name, persNr);

(11)

this.ort = ort;

(12)

}

(13) }

Aufruf des ersten Konstruktors

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-6

Olaf Herden

06/2008

super-Operator: Motivation

•

Szenario:

(1) public class Mitarbeiter{

(2)

...

(3)

public void drucken(){

(4)

System.out.println(persNr);

(5)

System.out.println(name);

(6)

...

(7)

}

(8) }

(1) public class Arbeiter extends Mitarbeiter{

(2)

private float stundensatz;

Das alles ist schon in der

(3)

public void drucken(){

Oberklasse geschehen

(4)

System.out.println(persNr);

(5)

System.out.println(name);

(6)

...

(7)

System.out.println(stundensatz);

(8) }

(9) }

•

Methode drucken() in der Unterklasse wiederholt jede Menge Arbeit

der gleichnamigen Methode der Oberklasse

• Wünschenswert: Methode der Oberklasse in der Unterklasse aufrufen

Olaf Herden

TIAI1004: Programmierung

Objektorientierte

Programmierung

III

8

7

06/2008

Berufsakademie Stuttgart/Horb

super-Operator: Lösung

•

Abhilfe schafft der Operator super, der auf die Oberklasse verweist

•

Damit lässt sich das Szenario folgendermaßen lösen:

(1) public class Arbeiter extends Mitarbeiter{

(2)

private float stundensatz;

Damit wird die Methode

(3)

public void drucken(){

drucken() der Ober(4)

super.drucken();

klasse aufgerufen

(5)

System.out.println(stundensatz);

(6)

}

(7) }

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-8

Olaf Herden

06/2008

super-Operator: Konstruktor

•

Mit super kann auch ein Konstruktor der Oberklasse aufgerufen werden

•

Beispiel:

(1) public class Mitarbeiter{

(2)

...

(3)

public Mitarbeiter(String name,int persNr,String ort){

(4)

this(name,persNr);

(5)

this.ort=ort;

(6)

}

(7) }

(1) public class Arbeiter extends Mitarbeiter{

(2)

...

(3)

public Arbeiter(String name,int persNr,String ort,

(4)

int stundenSatz){

(5)

super(name, persNr, ort);

(6)

this.stundenSatz = stundenSatz;

(7)

}

(8) }

Aufruf des Konstruktors der Oberklasse

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8-9

Olaf Herden

06/2008

super-Operator: Anmerkungen

•

Insgesamt gelten für super in Verbindung mit Konstruktoren folgende

Regeln:

- Jede Unterklasse muss einen Konstruktor definieren, der einen Konstruktor

der Oberklasse mittels super als erste Anweisung des Konstruktorrumpfes

aufzurufen

- Ausnahme: Wenn die Oberklasse einen parameterlosen Konstruktor besitzt,

wird dieser automatisch aufgerufen

•

Anmerkung:

- Mehrstufiger Aufruf super.super.<methode> ist verboten

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 10

Olaf Herden

06/2008

instanceof-Operator (I)

•

•

•

•

Mit dem instanceof-Operator lässt sich die Zugehörigkeit eines

Objektes zu einer Klasse feststellen

Syntax: <Objektname> instanceof <Klassenname>

Semantik: Zurückgegeben wird true, falls das Objekt Instanz der Klasse

(oder einer Oberklasse) ist, ansonsten false

Beispiel:

Es seien wieder die Klassen Mitarbeiter und Arbeiter wie auf den letzten

Folien definiert

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 11

Olaf Herden

06/2008

instanceof-Operator (II)

( 1) public class Anwendung{

( 2)

( 3)

public static void main(String[] args){

( 4)

( 5)

Mitarbeiter meier

= new Mitarbeiter();

( 6)

Arbeiter

mueller = new Arbeiter();

( 7)

( 8)

System.out.println(meier instanceof Mitarbeiter);

( 9)

System.out.println(meier instanceof Arbeiter);

(10)

System.out.println(mueller instanceof Mitarbeiter);

(11)

System.out.println(mueller instanceof Arbeiter);

(12)

}

(13) }

führt zur Ausgabe

true

false

true

true

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 12

Olaf Herden

06/2008

Übersicht

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 13

Olaf Herden

06/2008

Übergabe von Parametern (I)

•

Beim Aufruf vom Methoden können die Parameter prinzipiell auf zwei

Arten übergeben werden:

- Call by Value: Wertübergabe, d.h. der übergebene Wert wird kopiert,

Änderungen an diesem Wert bleiben nach außen folgenlos

- Call by Reference: Referenzübergabe, d.h. der übergebene Wert wird nicht

kopiert, sondern lediglich eine Referenz (ein Verweis) auf diesen Wert,

Änderungen innerhalb der Methode werden nach außen sichtbar

•

In Java ist dies folgendermaßen festgelegt:

- Primitive Typen (z.B. int oder float) werden mittels Call by Value

übergeben

- Objekte werden mittels Call by Reference übergeben

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 14

Olaf Herden

06/2008

Realisierung in Java (I): Beispiel

•

Das Programm

( 1) public class Ueber{

( 2)

static void veraendern(int i, Mitarbeiter m){

( 3)

i = i + 5;

( 4)

m.setPersNr(4712);

( 5)

}

( 6)

( 7)

public static void main(String[] args){

( 8)

int j = 7;

( 9)

Mitarbeiter meier = new Mitarbeiter("Meier",4711);

(10)

veraendern(j,meier);

(11)

System.out.println(j);

(12)

System.out.println(meier.getPersNr());

(13)

}

(14) }

führt zur Ausgabe

7

4712

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Call by Value: Addition in der Methode verändern

bleibt nach außen wirkungslos

Call by Reference: Manipulation in der Methode verändern

wird nach außen wirkungsam

Objektorientierte Programmierung III

8 - 15

Olaf Herden

06/2008

Realisierung in Java (II): Erläuterung

•

•

In der main()-Methode werden eine Variable primitiven Typs (j vom Typ

Integer) und ein Objekt (meier als Instanz der Klasse Mitarbeiter)

angelegt

Dann wird die Methode veraendern() aufgerufen:

- Von j wird in i eine Kopie angefertigt

- Für m wird lediglich ein Verweis auf meier angelegt

verändern

Mitarbeiter

Verweis

i

m

Kopieren

Objekt

y

main

j

meier

Stack

Heap

- In der Methode veraendern() werden beide Variablen manipuliert

- Änderungen an m wirken sich auch auf den Übergabeparameter aus

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 16

Olaf Herden

06/2008

Übersicht

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 17

Olaf Herden

06/2008

Beziehungen zwischen Klassen

•

•

•

Bisher: Klassen konnten ein einem Ober-/Unterklasse-Verhältnis

zueinander stehen

Auch andere Beziehungen zwischen Klassen denkbar

Beispiel:

Abteilung

Mitarbeiter

•

<Attributbereich>

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

Klassen haben Bezug zueinander:

- Mitarbeiter gehören zu einer Abteilung

- Abteilungen haben Mitarbeiter

•

•

•

Dieses lässt sich aber nicht als Vererbung darstellen, denn weder

spezialisiert Mitarbeiter eine Abteilung noch umgekehrt

Als allgemeinerer Beziehungstyp steht die Assoziation zur Verfügung

Darstellung: Einfache Kante zwischen den beiden Klassen

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 18

Olaf Herden

06/2008

Assoziation (I)

Abteilung

Mitarbeiter

•

•

<Attributbereich>

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

Damit ist der Beziehungstyp Assoziation dargestellt

Wünschenswert wären noch weitere Angaben:

- Wie viele Mitarbeiter kann eine Abteilung haben?

- Zu wie vielen Abteilungen kann ein Mitarbeiter gehören?

•

•

•

Dazu werden an der Assoziationskante Multiplizitäten (Kardinalitäten)

eingeführt, die die Anzahl der an der Assoziation teilnehmenden Objekte

angeben

Angegeben werden Mindest- und Maximalzahl, getrennt durch „...“ (Bsp.:

3 ... 7)

Regeln:

- Entsprechen sich Mindest- und Maximalzahl, so wird nur dieser Wert

geschrieben (Bsp.: 5 ... 5 enstpricht 5)

- Ist die Maximalzahl unbestimmt, so wird das Symbol „*“ verwendet

(Bsp.: 1 ... *)

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 19

Olaf Herden

06/2008

Assoziation (II): Beispiele

Abteilung

Mitarbeiter

<Attributbereich>

1 ... *

<Attributbereich>

1

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

•

•

„Eine Abteilung hat mindestens eine bis beliebig viele Mitarbeiter“

„Ein Mitarbeiter gehört zu genau einer Abteilung“

Abteilung

Mitarbeiter

<Attributbereich>

3 ... *

<Attributbereich>

1

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

•

•

„Eine Abteilung hat mindestens drei bis beliebig viele Mitarbeiter“

„Ein Mitarbeiter gehört zu genau einer Abteilung“

Abteilung

Mitarbeiter

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

•

•

5 ... 8

<Attributbereich>

0 ... 1

<Methodenbereich>

„Eine Abteilung hat mindestens fünf, aber höchstens acht Mitarbeiter“

„Ein Mitarbeiter gehört zu einer oder keiner Abteilung“

Olaf Herden

TIAI1004: Programmierung

Objektorientierte

Programmierung

III

8

20

06/2008

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Assoziation (III): Rollen

•

Manchmal ist es wünschenswert, welcher Art die Assoziation ist, d.h.

welche Rolle die Objekte in ihr spielen, z.B.

- „Eine Abteilung besteht aus Mitarbeitern“

- „Ein Mitarbeiter arbeitet in einer Abteilung“

•

In der UML können Assoziationen mit Rollen versehen werden

Abteilung

Mitarbeiter

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

•

1 ... *

arbeitet in

besteht aus

<Attributbereich>

1

<Methodenbereich>

Anmerkung: Häufig sind die Rollenbezeichnungen offensichtlich oder

tragen recht allgemeine Bezeichnungen (hat, besteht aus, ...) und

werden daher weggelassen

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 21

Olaf Herden

06/2008

Assoziationen in Java

•

•

In Java lassen sich Assoziationen darstellen, indem die Elemente der

assoziierten Klasse mit in die Klasse aufgenommen werden

Beispiel:

(1) public class Mitarbeiter{

(2)

...

(3)

private Abteilung abt;

(4)

...

(5) }

(1) public class Abteilung{

(2)

...

(3)

private Mitarbeiter[] mit;

(4)

...

(5) }

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Bei einer Assoziation mit

Multiplizität 1 kann ein

Attribut der anderen

Klasse eingetragen werden

Hier wird ein komplexerer

Datentyp (z.B. Feld) benötigt,

um bei einem Objekt der

Klasse Abteilung mehrere

Mitarbeiter speichern zu

können

Objektorientierte Programmierung III

8 - 22

Olaf Herden

06/2008

Felder von Objekten (I)

•

•

Mit Mitarbeiter[] mit wird ein Feld von Objekten angelegt

Hierbei sind zwei Aufrufe des new-Operators notwendig:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

•

Mitarbeiter[] mit = new Mitarbeiter[10];

...

for(int i=0; i<=9; i++){

mit[i] = new Mitarbeiter();

}

Beim ersten new-Aufruf wird auf dem Heap Platz in der Größe des

Feldes reserviert:

mit

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 23

Olaf Herden

06/2008

Felder von Objekten (II)

•

Mit den Aufrufen des new-Operators in der Schleife wird jeweils Platz in

der Größe eines Mitarbeiter-Objektes reserviert:

mit

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

...

Objektorientierte Programmierung III

8 - 24

Olaf Herden

06/2008

Aggregationen und Kompositionen

•

•

•

•

Neben der Assoziation sind zwei weitere Beziehungstypen bekannt

Aggregation: Beziehung, die etwas zusammenfassendes darstellt („hat

ein“)

Komposition: Zusammenfassende Beziehung mit Existenzabhängigkeit

UML-Notation:

Aggregationen:

Rechnung

Auto

„Auto hat einen Motor“

„Auto hat 3 bis 5 Räder“

<Attributbereich>

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

1

3 ... 5

Motor

Rad

<Attributbereich>

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Kompostion:

„Rechnung hat eine bis

beliebig viele Positionen“

Existenzabhängigkeit:

Position kann nicht ohne

zugehörige Rechnung

existieren

1 ... *

Position

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

Objektorientierte Programmierung III

8 - 25

Olaf Herden

06/2008

Übersicht

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 26

Olaf Herden

06/2008

Schnittstellen

•

•

•

•

Bisher: Abstrakte Klassen, Methoden konnten implementiert sein oder

nicht (abstrakte Methoden)

Idee konsequent fortsetzen: Alle Methoden ohne konkrete Definition

(vollständig abstrakte Klasse)

Diese werden als Schnittstellen (Interfaces) bezeichnet

UML-Notation:

<<interface>>

Name des Interface

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

•

•

Java-Syntax: [public] interface NameDesInterface{ ... }

Methodendeklaration in Schnittstellen:

[public abstract] <Rückgabetyp> nameDerMethode(<Par.liste>);

•

Wichtig (Unterschied zu abstrakten Methoden in Klassen):

-

Schlüsselwort abstract muss nicht angegeben werden, kann aber

Methode darf nicht protected oder private sein

Leerer Rumpf wird einfach weggelassen (kein „{}“)

Zeile muss mit Semikolon abgeschlossen werden

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 27

Olaf Herden

06/2008

Attribute in Schnittstellen

•

Attributdeklaration in Schnittstellen:

<Datentyp> nameDesAttribut;

•

Anmerkungen:

- Auch ohne Angabe von Modifiern wird jedes Attribut einer Schnittstelle

automatisch als public static final deklariert

- Da nur diese Kombination sinnvoll ist, sollte sie auch immer angegeben

werden

- Diese Attribute definieren Konstanten, die allen Klassen zur Verfügung

stehen, die die Schnittstelle implementieren

- Finale Attribute müssen in der Schnittstelle, in der sie deklariert werden, auch

initialisiert werden, d.h. z. B. public static final int i=0;

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 28

Olaf Herden

06/2008

Schnittstellen erben Schnittstellen

•

•

Schnittstellen können (analog zu Klassen) von anderen Schnittstellen

erben und diese erweitern

UML-Notation:

<<interface>>

<<interface>>

B

A

•

<Attributbereich>

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

Java-Notation:

(1) public interface A{

(2)

public static final int i = 0;

(3)

public abstract void f();

(4) }

(1) public interface B extends A{

(2)

public static final int j = 0;

(3)

public void g();

(4) }

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 29

Olaf Herden

06/2008

Klassen implementieren Schnittstellen (I)

•

•

•

•

•

Schnittstellen können nicht von Klassen erben

K1

Klassen können von einer mehreren Schnittstellen „erben“ <Attributbereich>

Dies wird als Implementieren bezeichnet

<Methodenbereich>

Dabei müssen die Methoden implementiert werden

Verboten

UML-Notation:

K2

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<<interface>>

A

<<interface>>

B

<Attributbereich>

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

<Methodenbereich>

K3

K3 erbt von Klasse K2 und implementiert Schnittstellen A und B

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

<Attributbereich>

<Methodenbereich>

Objektorientierte Programmierung III

8 - 30

Olaf Herden

06/2008

Klassen implementieren Schnittstellen (II)

•

Java-Notation:

(1) public class K3 extends K2 implements A,B {

(2)

...

(3) }

Hier darf nur eine Klasse stehen

•

Hier können beliebig viele

Schnittstellen stehen

Anmerkungen:

- Bei Implementierung einer Schnittstelle müssen Methoden als public

deklariert werden

- Implementiert Klasse nicht alle Methoden einer Schnittstelle, muss sie als

abstract deklariert werden

•

Gründe für Einführung von Interfaces in Java:

- Interfaces existieren orthogonal zur Klassenhierarchie, d.h. jede Klasse kann

sie implementieren, unabhängig von ihrer Position in Klassenhierarchie

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 31

Olaf Herden

06/2008

Bsp.: Interfaces orthogonal zu Klassen

Fahrzeug

<<interface>>

Bremsbar

...

...

...

...

Landfahrzeug

<<interface>>

Steuerbar

Wasserfahrzeug

Luftfahrzeug

...

...

...

...

...

...

...

...

Auto

<<interface>>

Fahrbar

Ballon

Flugzeug

...

...

...

...

...

...

...

...

Kombi

<<interface>>

…

...

...

...

...

Paket fahrzeuge

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 32

Olaf Herden

06/2008

Mehrfachimplementierung (I)

•

Folgendes Szenario:

<<interface>>

I1

<Attributbereich>

boolean isCorrect()

K

<Attributbereich>

<<interface>>

I2

<Methodenbereich>

<Attributbereich>

boolean isCorrect()

•

Beide Interfaces schreiben Klasse K Implementierung der Methode

isCorrect vor, was kein Problem darstellt

•

Bei Mehrfachvererbung wäre dies anders: Oberklassen könnten

unterschiedliche Implementierung vorgeben

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 33

Olaf Herden

06/2008

Mehrfachimplementierung (II)

•

Folgendes Szenario:

<<interface>>

I2

<<interface>>

I1

int RED = 1

int GREEN = 2

int BLUE = 3

…

int BLACK = 10

int PURPLE = 11

…

<<interface>>

I3

<<interface>>

I4

int WHITE = 30

…

int BLACK = 20

int PURPLE = 11

int WHITE = 21

K

…

<Attributbereich>

•

Frage: Wie kann Klasse K auf welche Konstanten zugreifen?

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

<Methodenbereich>

Objektorientierte Programmierung III

8 - 34

Olaf Herden

06/2008

Mehrfachimplementierung (III)

•

Folgende Regeln:

- Schnittstellen vererben über mehrere Ebenen (z.B. RED wird von I1 an I2 an

I4 an K vererbt)

- Schnittstellen können von mehreren Schnittstellen gleiche Konstante erben

(z.B. erbt I4 die Konstante RED von I2 und I3)

- Konstanten dürfen überschrieben werden (z.B. I4 überschreibt den Wert von

WHITE)

- Schnittstellen können von mehreren Schnittstellen Konstanten erben (z.B.

erbt I4 die Konstanten BLACK und PURPLE aus I2 und I3):

- Zugriff in diesem Fall über voll qualifizierten Namen: I2.BLACK bzw.

I3.BLACK

- Auch wenn beide Konstanten gleichen Wert haben (hier PURPLE) Zugriff

nur über I2.PURPLE bzw. I3.PURPLE möglich (Grund: Sicherheit bzgl.

späterer Änderungen)

•

Beispiel

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 35

Olaf Herden

06/2008

Schnittstellen vs. abstrakte Klassen (I)

Schnittstelle

Abstrakte Klasse

Idee (Gemeinsamkeit)

Unterklassen bzw. implementierenden Klassen

Methoden vorschreiben, die diese implementieren

müssen

Idee (Unterschied)

Angabe ausschließlich von

Konstanten und Methoden

ohne jegliche

Implementierung

Angabe von Attributen,

Konstanten und

Methoden; dabei kann ein

gewisses Verhalten schon

implementiert sein

Mehrfachvererbung/implementierung

Möglich

Nicht möglich

Schlüsselwort abstract

Nicht nötig, kann aber

Angabe notwendig

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 36

Olaf Herden

06/2008

Schnittstellen vs. abstrakte Klassen (II)

Schnittstelle

Abstrakte Klasse

Deklaration von Attributen

und Methoden

Nur als public static

final gekennzeichnete

Konstanten und als

public abstract

gekennzeichnete

Methoden

Erlaubt, was in Klassen

erlaubt ist

Methodenrumpf

Muss leer sein

Kann Implementierung

enthalten

Darstellung leerer Rumpf

Wird weggelassen

{} muss angegeben

werden

Verwendung auch in

Unterklasse

Ja

Ja

Organisation

In Paketen, beide haben Zugriffsmodifier

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 37

Olaf Herden

06/2008

Schnittstelle oder abstrakte Klasse? (I)

•

•

•

Grundsätzlich: Sind alle Methoden ohne Implementierung und sollen nur

Konstanten weitergegeben werden, so ist Schnittstelle zu wählen, sonst

abstrakte Klasse

Entscheidung aber nicht immer einfach

Bsp.: Realisierung eines Timers

(1) abstract class Timer{

(2)

abstract long getTimeInMillis(){};

(3) }

(1) interface Timer{

(2)

long getTimeInMillis();

(3) }

•

•

Beide Lösungen zunächst scheinbar gleichwertig

Bei späterer Erweiterung um Methode getTimeInSeconds() ist

abstrakte Klasse jedoch einfacher zu erweitern

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 38

Olaf Herden

06/2008

Schnittstelle oder abstrakte Klasse? (II)

(1) public abstract class Timer{

(2)

abstract long getTimeInMillis(){};

(3)

(4)

long getTimeInSeconds(){

(5)

return getTimeInMillis()*1000;

(6) }

(1) public interface Timer{

(2)

long getTimeInMillis();

(3) }

•

•

In Interface wäre dies nicht möglich

Anm.: In Java-Klassenbibliothek gibt es abstrakte Klassen und dazu

korrespondierende Interfaces

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 39

Olaf Herden

06/2008

Beispiel: Interface Comparable<T> (I)

<<interface>>

Comparable<T>

int compareTo(T o)

•

•

•

•

java.lang

Definiert totale Ordnung auf Objekten implementierender Klasse

Wird als natürliche Ordnung der Klasse bezeichnet, compareTo als

natürliche Vergleichsmethode

Methode compareTo liefert negativen Wert, 0 bzw. positiven Wert, wenn

Objekt kleiner, gleich oder größer dem Vergleichsobjekt ist

Folgende Implementierungsvereinbarungen:

- Sei sgn die mathematische Signum(Vorzeichen)-Funktion, d.h.

⎧ − 1, falls ex pr < 0

⎪

sgn (ex pr ) = ⎨ 0, falls ex pr = 0

⎪ + 1, falls ex pr > 0

⎩

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 40

Olaf Herden

06/2008

Beispiel: Interface Comparable<T> (II)

- …

- Entwickler muss sicherstellen:

- Symmetrie: Für alle x,y muss sgn(x.compareTo(y)) ==

sgn(y.compareTo(x)) gelten

- Transitivität: Für alle x,y,z muss gelten: (x.compareTo(y)) > 0 &&

(y.compareTo(z)) > 0) => x.compareTo(z) > 0

- Gleichheit: x.compareTo(y) == 0 => sgn(x.compareTo(z)) ==

sgn(y.compareTo(z)) für alle z

•

Beziehung zur Methode equals:

- Def.: Konsistenz mit Methode equals g.d.w. für alle e1 und e2 gilt

(e1.compareTo((Object) e2) == 0) hat den gleichen Booleschen

Wert wie e1.equals((Object) e2)

- Wird dies nicht erfüllt ist unbedingt folgender Kommantar hinzuzufügen: „This

class has a natural ordering that is inconsistent with equals.“

•

Beispiel

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 41

Olaf Herden

06/2008

Beispiel: Interface Serializable

<<interface>>

Serializable

java.io

•

•

•

•

•

Ermöglicht das Schreiben in Ausgabestrom bzw. Lesen aus

Eingabestrom von Objekten (Siehe Abschnitt „Ein-/Ausgabe“)

Interface besitzt keine Konstanten und Methoden

Wird als Markierungsschnittstelle (Marker interface) bezeichnet

Implementierende Klasse muss Konstante serialVersionUID vom

Typ long definieren, die beim Ein-/Auslesen überprüft wird

Beispiel

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 42

Olaf Herden

06/2008

Übersicht

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 43

Olaf Herden

06/2008

Polymorphie

•

Idee:

- Alle Objekte einer Oberklasse (z.B. Mitarbeiter) sollen in der gleichen Art und

Weise behandelt werden

•

Polymorphie:

- Objektvariable einer Oberklasse kann auch auf Objekte der Unterklassen

verweisen

- Wird in diesem Falle eine Methode aufgerufen, dann wird nicht die der

Oberklasse verwendet, sondern diejenige der Unterklasse (überschriebene

Methode)

- Entsprechende Methode wird erst zur Laufzeit ermittelt (Dynamisches

Binden)

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 44

Olaf Herden

06/2008

Beispiel (I)

•

Gegeben sei die folgende Klassenhierarchie:

GraphObject

<Attributbereich>

draw()

Rechteck

Ellipse

<Attributbereich>

<Attributbereich>

draw()

draw()

Kreis

<Attributbereich>

draw()

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 45

Olaf Herden

06/2008

Beispiel (II)

•

Bei der Implementierung wird jede draw()-Methode durch die Ausgabe

des Objekttypen realisiert, z.B.

(1) public void draw(){

(2)

System.out.println("Ellipse");

(3) }

•

Im Hauptprogramm können nun die draw()-Methoden „ganz normal“

aufgerufen werden, z.B.

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

( 7)

( 8)

( 9)

(10)

// Anlegen der Objekte

GraphObject meinGraphObject = new GraphObject();

Ellipse meineEllipse = new Ellipse();

Rechteck meinRechteck = new Rechteck();

Kreis meinKreis = new Kreis();

// Ausgeben der Objekte

meinGraphObject.draw();

meineEllipse.draw();

meinRechteck.draw();

meinKreis.draw();

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 46

Olaf Herden

06/2008

Beispiel (III)

•

Führt zur Ausgabe

GraphObject

Ellipse

Rechteck

Kreis

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 47

Olaf Herden

06/2008

Beispiel (IV)

•

Bei Realisierung unter Nutzung von Polymorphie werden die Objekte

genauso angelegt, dann in einem Feld von GraphicObjects gespeichert

und der Methodenaufruf einheitlich ausgeführt:

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

( 7)

( 8)

( 9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

// Anlegen der Objekte

GraphObject meinGraphObject = new GraphObject();

Ellipse meineEllipse = new Ellipse();

Rechteck meinRechteck = new Rechteck();

Kreis meinKreis = new Kreis();

// Initialisieren eines Feldes von Grafik-Objekten

GraphObject[] meinGraphObjectFeld;

meinGraphObjectFeld = new GraphObject[4];

// Zuweisen der Objekte

meinGraphObjectFeld[0] =

meinGraphObjectFeld[1] =

meinGraphObjectFeld[2] =

meinGraphObjectFeld[3] =

...

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

meinGraphObject;

meineEllipse;

meinRechteck;

meinKreis;

Objektorientierte Programmierung III

8 - 48

Olaf Herden

06/2008

Beispiel (V)

(16)

(17)

(18)

(19)

...

// Aufruf der draw-Methode

for (int i=0; i<=3; i++){

meinGraphObjectFeld[i].draw();

}

führt ebenfalls zur Ausgabe

GraphObject

Ellipse

Rechteck

Kreis

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 49

Olaf Herden

06/2008

Beispiel (VI)

•

•

Polymorphie kann auch auf Konstruktoren angewendet werden

Damit ist folgendes möglich:

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

( 7)

( 8)

( 9)

(10)

(11)

(12)

// Feld von Grafikobjekten

GraphObject[] meinGraphObjectFeld;

meinGraphObjectFeld = new GraphObject[4];

// Polymorphe Kontruktorenaufrufe

meinGraphObjectFeld[0] = new GraphObject();

meinGraphObjectFeld[1] = new Ellipse();

meinGraphObjectFeld[2] = new Rechteck();

meinGraphObjectFeld[3] = new Kreis();

// Ausgabe

for (int i=0; i<=3; i++){

meinGraphObjectFeld[i].draw();

}

führt ebenfalls zur bekannten Ausgabe

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 50

Olaf Herden

06/2008

Übersicht

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 51

Olaf Herden

06/2008

Kopieren von Objekten (I)

•

W.D.H.:

- Durch Anwendung des Zuweisungsoperators auf Objekte wird nur eine

Referenz gesetzt, aber nicht das Objekt kopiert

•

•

Manchmal aber auch „richtige“ Kopie notwendig

Zwei Möglichkeiten zum Erstellen einer identischen Kopie eines

Objektes:

- Eigene Methode schreiben, von Hand neues Objekt anlegen, alle Attribute

kopieren und Referenz auf dieses Objekt zurückgeben

- Von der Klasse Object geerbte Methode Object clone() benutzen

•

Beim Kopieren in objektorientierten Sprachen unterscheidet man:

- Flache Kopie: Unterobjekte werden nicht mitkopiert

- Tiefe Kopie: Unterobjekte werden mitkopiert

•

Anm.: Methode clone() erzeugt eine flache Kopie

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 52

Olaf Herden

06/2008

Kopieren von Objekten (II)

•

Beispiel:

Objekt a (mit Unterobjekt) vorhanden

b = a

Kopiere a nach c flach

Kopiere a nach d tief

d

c

b

a

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 53

Olaf Herden

06/2008

Methode clone() der Klasse Object (I)

•

•

Beispiel: Manager mit Objekttyp Fahrzeug

Java-Code:

( 1) public class Manager{

( 2)

...

( 3)

private String name;

( 4)

private int persNr;

( 5)

private String wohnort;

( 6)

private Fahrzeug fahrzeug;

( 7)

...

( 8)

public setKennzeichen(String s){

( 9)

this.fahrzeug.setKennzeichen(s);

(10)

}

(11) }

(

(

(

(

(

1) public class Fahrzeug{

2)

...

3)

String fahrzeug;

4)

...

5) }

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 54

Olaf Herden

06/2008

Methode clone() der Klasse Object (II)

•

Vorgehen:

- Methode clone() überschreiben

- Methode der Oberklasse muss aufgerufen werden

- Schnittstelle Cloneable muss implementiert werden

•

Erweiterung der Klasse Manager:

( 1) public class Manager implements Cloneable{

( 2)

...

( 3)

public Object clone(){

( 4)

try{

( 5)

return super.clone();

( 6)

}

( 7)

catch (CloneNotSupportedException e){

( 8)

„Ausnahmebehandlung“

( 9)

}

(10)

}

(11) }

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 55

Olaf Herden

06/2008

Methode clone() der Klasse Object (III)

•

Beispiel:

( 1) public class Anwendung{

( 2)

...

( 3)

public static void main(String[] args){

( 4)

// Anlegen eines Managers

( 5)

Manager a =

( 6)

new Manager("Meier",4711,"Stuttgart",12);

( 7)

a.setKennzeichen("S-ZZ 99");

( 8)

// Kopieren mittels der Methode clone

( 9)

Manager b = new Manager();

(10)

b = (Manager) a.clone();

(11)

// Ausgeben der beiden Objekte

(12)

a.drucken();

(13)

b.drucken();

(14)

// Ändern des Names und Kennzeichens bei Manager a

(15)

a.setName("Müller");

(16)

a.setKennzeichen("S-XX 11");

(17)

// Erneute Ausgabe der beiden Objekte

(18)

a.drucken();

(19)

b.drucken();

(20)

}

(21) }

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 56

Olaf Herden

06/2008

Methode clone() der Klasse Object (IV)

•

Führt zur Ausgabe:

Personalnummer:

Name:

Ort:

Kennzeichen :

4711

Meier

Stuttgart

S-ZZ 99

Personalnummer:

Name:

Ort:

Kennzeichen :

4711

Meier

Stuttgart

S-ZZ 99

Personalnummer:

Name:

Ort:

Kennzeichen :

4711

Müller

Stuttgart

S-XX 11

Personalnummer:

Name:

Ort:

Kennzeichen :

4711

Meier

Stuttgart

S-XX 11

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 57

Olaf Herden

06/2008

Übersicht

•

Operatoren this/super/instanceof

•

Parameterübergabe

•

Beziehungen zwischen Klassen

•

Schnittstellen

•

Polymorphie

•

Kopieren von Objekten

•

Klassenbibliotheken

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 58

Olaf Herden

06/2008

Klassenbibliotheken (I)

•

•

•

Jede Programmiersprache besteht nicht nur aus ihren elementaren

Anweisungen (z.B. Kontrollstrukturen, Möglichkeit der Klassenbildung in

objektorientierten Sprachen usw.)

Ergänzt werden diese um Klassenbibliotheken: Sammlungen von häufig

benötigten Funktionalitäten (z.B. mathematische Funktionen,

Dateibehandlung, Grafik, Gestaltung GUI, etc.)

Spezifikation durch API (Application Programming Interface):

- Beschreibung aller öffentlichen Klassen, Methoden und Schnittstellen der

Bibliothek

- Private Elemente werden hier nicht dokumentiert

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 59

Olaf Herden

06/2008

Klassenbibliotheken (II)

•

Verschiedene Ansätze:

- Funktionen sind integraler Bestandteil der Sprache

- Sprachkern mit elementaren Funktionen, dazu Funktionen von

(verschiedenen) Herstellern/Entwicklern

- In Java/C++: Mischung, d.h. Sprachkern mit elementaren Funktionen,

zusätzliche Funktionen genormt (Java-Klassenbibliothek bzw. STL (Standard

Template Library) in C++)

•

Einbindung:

- Statisch: Bibliotheken sind Bestandteil des Programms

- Dynamisch: Bibliotheken werden separat gehalten, können so von mehreren

Programmen genutzt werden

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 60

Olaf Herden

06/2008

Java-Klassenbibliothek

•

Sehr umfangreich, z.B. in Java 1.4:

-

•

Ca. 2700 Klassen und Schnittstellen

Ca. 4800 Attribute

Ca. 3700 statische Variablen

Ca. 21300 Objektmethoden

Ca. 2500 statische Methoden

Ca. 3500 Konstruktoren

Diese kann man nicht alle „auf Vorrat“ lernen, daher:

- Kurzer Überblick über wichtige Pakete

- Bei Bedarf in Dokumentation nachschauen

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 61

Olaf Herden

06/2008

Übersicht Java-Pakete (I)

•

java.applet:

- Stellt Klassen für Java-Applets bereit, damit diese auf Web-Seiten ausgeführt

werden können

•

java.awt und java.awt.*:

- Das Paket AWT (Abstract Windowing Toolkit) und seine diversen

Unterklassen bieten Klassen zur Grafikausgabe und Nutzung von grafischen

Bedienoberflächen

•

java.beans und java.beans.beancontext:

- JavaBeans sind wiederverwendbare Komponenten auf der Client-Seite, die

beim Programmieren visuell konfiguriert werden können

- Zusammenarbeit mehrerer Beans wird mit Klassen aus

java.beans.beancontext realisiert

•

java.io:

- Möglichkeiten zur Ein- und Ausgabe

- Ein- bzw. Ausgabemedien (z.B. Dateien) werden als als Objekte repräsentiert

- Datenströme erlauben sequenziellen Zugriff auf die Dateiinhalte

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 62

Olaf Herden

06/2008

Übersicht Java-Pakete (II)

•

java.lang:

- DAS Standard-Paket, wird automatisch geladen und beinhaltet elementare

Klassen wie String-, Thread- oder Wrapper-Klassen

•

java.lang.ref:

- Arbeiten mit dem Garbage-Collector

- Spezielle Varianten von Objekt-Referenzen, die vom Garbage-Collector

besonders behandelt werden

•

java.lang.reflect:

- Ermöglicht Reflection, d.h. Informationen über Klassen und Objekte zu

ermitteln

•

java.math:

- Mathematische Funktionen

- Beliebig lange Ganzzahlen oder Fließkommazahlen

•

java.net und javax.net.ssl:

- Kommunikation über Netzwerke

- Klassen zum Aufbau von Client- und Serversystemen, die über TCP/IP

miteinander kommunizieren

- Sockets und SSL-Verschlüsselung

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 63

Olaf Herden

06/2008

Übersicht Java-Pakete (III)

•

java.nio:

- Neuere Implementierung des io-Paketes

•

java.rmi und java.rmi.*:

- Aufruf von Methoden auf entfernten Rechnern

•

java.security und java.security.*:

- Klassen und Schnittstellen für Sicherheit (Authentifizierung und

Autorisierung)

- U.a. Verwaltung von Zertifikaten, Verschlüsselung (u.a. RSA-Algorithmus)

und digitaler Signatur

•

java.sql:

- Zugriff auf Datenbanken über SQL

•

java.text:

- Entwicklung internationalisierter Programme

- Behandlung von Text, Formatierung von Datumswerten und Zahlen

•

java.util und java.util.*:

- Container, Zufallszahlen, Archivformate (JAR, ZIP), Protokollieren von Daten

und Programmabläufen, Verwaltung von Benutzer- und Systemeigenschaften

über Konfigurationsdateien, Unterstützung regulärer Ausdrücke

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 64

Olaf Herden

06/2008

Übersicht Java-Pakete (IV)

•

javax.accessibility:

- Schnittstellen zwischen Eingabegeräten und Benutzerkomponenten

•

javax.crypto und javax.crypto.*:

- Klassen und Schnittstellen für kryptografische Operationen (u.a. DiffieHellman-Schlüssel, Klassen und Schnittstellen für Schlüsselverwaltung)

•

javax.imageio und javax.imageio.*:

- Lesen und Schreiben von Bilddateien in diversen Formaten (z.B. JPG)

•

javax.naming und javax.naming.*:

- Zugriff auf Namensdienste (LDAPv3)

•

javax.net und javax.net.ssl:

- Sockets und SSL-Verschlüsselung

•

javax.print und javax.print.*:

- Drucken und Druckoptionen

•

javax.rmi und javax.rmi.CORBA:

- Nutzen von RMI über das CORBA-Protokoll RMI-IIOP

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 65

Olaf Herden

06/2008

Übersicht Java-Pakete (V)

•

javax.security.*:

- Authentifizierung und Autorisierung

•

javax.sound.*:

- Verarbeitung von Audio-Dateien (MIDI)

•

javax.sql:

- Zugriff aus Java auf Datenbanken

•

javax.swing:

- Graphische Benutzeroberflächen

•

javax.transaction und javax.transaction.xa:

- (Verteiltes) Transaktionsmanagement

•

javax.xml.* und org.xml.*:

- Verarbeitung von XML-Dateien

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 66

Olaf Herden

06/2008

Zusammenfassung (I)

•

Operatoren this/super/instanceof:

- this: Zeigt auf das aktuelle Objekt

- super: Zeigt auf die Oberklasse

- instanceof: Gibt Klassenzugehörigkeit an

•

Parameterübergabe:

- Call by Value

- Call by Reference

•

Beziehungen zwischen Klassen:

- Assoziationen

- Aggregationen und Kompositionen

•

Schnittstellen:

- Vollständig abstrakte Klassen

- Zur Klassenhierarchie orthogonale Eigenschaften

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 67

Olaf Herden

06/2008

Zusammenfassung (II)

•

Polymorphie:

- Definition

- Beispiele

•

Kopieren von Objekten:

- Kopie und Referenz

- Tiefe und flache Kopie

- Methode clone()

•

Klassenbibliotheken:

- Einleitung

- Java-Klassenbibliothek

TIAI1004: Programmierung

Berufsakademie Stuttgart/Horb

Objektorientierte Programmierung III

8 - 68

Olaf Herden

06/2008