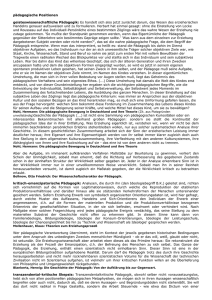

Rassismus als Problem kritischer Bildung

Werbung