druckbare Version - Versicherungsausbildung

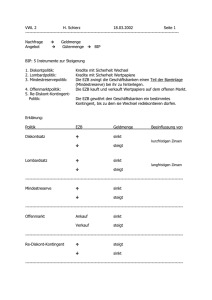

Werbung