CME Zertifizierte Fortbildung

Werbung

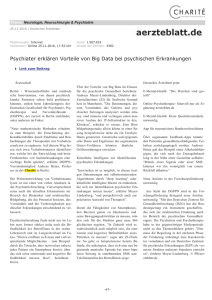

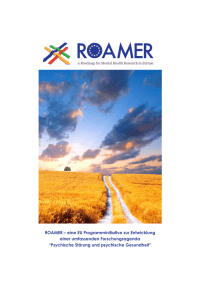

© Klaus Rüschhoff, Springer Medizin Psychotherapeut 2013 · 58:191–206 DOI 10.1007/s00278-013-0962-z Online publiziert: 22. März 2013 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 Redaktion T. Fydrich, Berlin A. Martin, Erlangen W. Schneider, Rostock Punkte sammeln auf... springermedizin.de/ eAkademie Teilnahmemöglichkeiten Diese Fortbildungseinheit steht Ihnen als e.CME und e.Tutorial in der Springer Medizin e.Akademie zur Verfügung. – e.CME: kostenfreie Teilnahme im Rahmen des jeweiligen Zeitschriften­ abonnements – e.Tutorial: Teilnahme im Rahmen des e.Med-Abonnements Zertifizierung Diese Fortbildungseinheit ist für ärztliche Psychotherapeuten mit 3 CME-Punkten zertifiziert von der Landesärztekammer Hessen und der Nordrheinischen Akade­ mie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung und damit auch für andere Ärztekam­ mern anerkennungsfähig. Für psychologische Psychotherapeuten ist diese Fortbildungseinheit von der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg akkreditiert. Hinweis für Leser aus Österreich Gemäß dem Diplom-Fortbildungs-Pro­ gramm (DFP) der Österreichischen Ärz­ tekammer werden die in der e.Akademie erworbenen CME-Punkte hierfür 1:1 als fachspezifische Fortbildung anerkannt. Kontakt und weitere Informationen Springer-Verlag GmbH Springer Medizin Kundenservice Tel. 0800 77 80 777 E-Mail: [email protected] CME Zertifizierte Fortbildung Frank Jacobi · Sonia Kessler-Scheil Psychologische Hochschule Berlin Epidemiologie psychischer Störungen Häufigkeit und Krankheitslast in Deutschland Zusammenfassung Die Disziplin der Epidemiologie trägt nicht nur zum Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Verteilung und Häufigkeit psychischer Störungen, sondern auch zum besseren Verständnis von deren Ursachen und Folgen bei. Im vorliegenden Beitrag werden Schwerpunkte auf die Prävalenz und die Krankheitslast psychischer Störungen gelegt. Epidemiologische Studien zeigen, dass psychische Störungen häufiger sind als früher angenommen, und dass sie mit einer besonders großen gesellschaftlichen Krankheitslast verbunden sind. Monetäre und nichtmonetäre Krankheitskosten sind höher als bei vielen körperlichen Volkskrankheiten; dies liegt neben der hohen Prävalenz u. a. an dem häufig chronischen Verlauf, dem meist jungen Ersterkrankungsalter und den speziellen Beeinträchtigungsprofilen. Das Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Störungen steigt kontinuierlich an, obwohl über alle Krankheitsarten hinweg ein allgemeiner Rückgang des Krankenstands festzustellen ist. Somit drängt sich die Frage auf, ob psychische Störungen in letzter Zeit zugenommen haben. Weiterhin wird das Konzept des Behandlungsbedarfs thematisiert, die Versorgungssituation umrissen und festgestellt, dass trotz des im internationalen Vergleich quantitativ gut ausgebauten Gesundheitssystems im Bereich der Psychotherapie nach wie vor Hinweise auf eine Unterversorgung bestehen. Schlüsselwörter Gesundheitsstatus · Arbeitsunfähigkeit · Kosten des Gesundheitswesens · Prävalenz · Behandlungsbedarf Psychotherapeut 2 · 2013 | 191 CME Lernziele Nach Lektüre dieses Beitrags F kennen Sie die Aufgabengebiete der Epidemiologie im Bereich psychischer Störungen. F können Sie zwischen wahren Prävalenzraten und einer „gefühlten Zunahme“ psychischer Störungen differenzieren. F können Sie darlegen, ob die heutzutage diagnostizierten psychischen Störungen „echte“ behandlungsbedürftige Erkrankungen darstellen oder ob die Gesellschaft es mit einer „Psychiatrisierung normaler Probleme“ zu tun hat. F können Sie die wichtige Rolle, die klinisch-psychologische Behandlungsverfahren bereits spielen und zukünftig noch in größerem Umfang spielen können, beschreiben. Einleitung Seit Mitte der 1990er Jahre verzeichnen die Krankenkassen einen Zuwachs psychischer Diagnosen Die Epidemiologie psychischer Störungen betrifft u. a. ihre Häufigkeit (Prävalenz) und ist im gesellschaftlichen Kontext hoch aktuell: Kaum ein Monat vergeht, in dem die Öffentlichkeit nicht über die Zunahme psychischer Störungen diskutiert. Dies ist v. a. darauf zurückzuführen, dass die Krankenkassen seit Mitte der 1990er Jahre einen Zuwachs psychischer Diagnosen verzeichnen. Darüber hinaus verbreiten sich Ergebnisse aus epidemiologischen und gesundheitsökonomischen Bevölkerungsstudien, aus denen Umfang und Kosten psychischer Störungen hervorgehen. Diese Faktoren mögen auch dazu beigetragen haben, dass die Europäische Kommission die Losung „Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“ ausgegeben hat (European Commission 2005). Ein biopsychosoziales Gesundheitsverständnis findet sich zwar bereits seit über 60 Jahren in der Verfassung der World Health Organization (WHO 1946). Dort ist Gesundheit als ein „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens“ und nicht nur als das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen definiert. Richtig angekommen ist das Thema im öffentlichen Bewusstsein aber wohl erst in jüngerer Zeit. Im vorliegenden Beitrag werden nach einem Überblick zu Einsatzgebieten epidemiologischer Forschung im Bereich psychischer Gesundheit zentrale Befunde zu Häufigkeit und Krankheitslast psychischer Störungen dargestellt. Epidemiology of mental disorders. Frequency and disease burden in Germany Abstract The discipline of epidemiology not only contributes to knowledge regarding the distribution and prevalence of mental disorders but also to a better understanding of their causes and consequences. This article focuses on the prevalence and disease burden. Epidemiological studies show that mental disorders are more common than previously thought and that they are associated with a particularly high societal burden. Costs of illness are higher in mental disorders compared to many widespread somatic conditions because of their high prevalence, chronic course, young age of first onset and the profile of disability. The extent of inability to work due to mental disorders is rising steadily although a general decline in absenteeism has been observed across other disease types. This raises the question of whether mental disorders have increased recently. Furthermore, the general need for treatment is discussed as well as the corresponding mental health care options. Finally, it has been found that, despite the quantitatively relatively well-developed health care system in Germany, there are still signs of a significant undertreatment in the field of psychotherapy. Keywords Health status · Absenteeism · Health care costs · Prevalence · Treatment need 192 | Psychotherapeut 2 · 2013 CME Einsatzgebiete Die Epidemiologie beschäftigt sich mit der räumlichen und zeitlichen Verteilung von Erkrankungen sowie den Determinanten ihres Auftretens im Zusammenhang mit folgenden Aspekten: Fsoziale (z. B. demografische) Faktoren, Fgenetische Vorbelastung, FVerhaltensfaktoren und FUmweltfaktoren. Die Zielpopulation kann dabei unterschiedlich definiert sein: Bevölkerungsuntersuchungen können sich z. B. auf repräsentative Stichproben bestimmter Altersgruppen aus der Allgemeinbevölkerung eines Landes, einer Region oder Stadt beziehen. Zielpopulationen können aber auch die Gesamtheit aller stationär-psychiatrischen Patienten einer Einrichtung oder Region in einem Bezugsjahr sein oder die Gesamtheit aller Patienten, die an einem Stichtag den Allgemeinarzt aufsuchen. Wenn derartige Daten nicht in Feldstudien, sondern über vorhandene Routinestatistiken der Einrichtungen erhoben werden ( administrative Epidemiologie), muss berücksichtigt werden, dass in diesen Fällen die Repräsentativität eingeschränkt ist, denn nur ein gewisser Anteil derjenigen, die die Kriterien für eine psychische Störung erfüllen, sucht aktiv eine Behandlung auf (und setzt das Behandlungsangebot auch adäquat um). Es gibt also einen „Inanspruchnahme-Bias“, der nicht allein vom Schweregrad oder der „klinischen Bedeutsamkeit“ des Falls, sondern auch von anderen Faktoren bestimmt wird. Hierzu zählt z. B. ein aktives und informiertes Gesundheitsverhalten auf Patientenseite, das wiederum oft mit soziodemografischem oder kulturellem Hintergrund assoziiert ist. Ob Betroffene vom Versorgungssystem erkannt und behandelt werden, ist außerdem von der individuellen lokalen Praxis hinsichtlich Diagnostik, Indikation und Angebotssituation abhängig. „Wahre Häufigkeit“ (Schätzungen aus Bevölkerungsstudien) und Inanspruchnahme bzw. Versorgungsaspekte ( administrative Statistiken) sollten daher getrennt betrachtet werden. Neben der Ermittlung der Größenordnung psychischer Störungen (deskriptive Epidemiologie) trägt die Epidemiologie auch zum besseren Verständnis psychischer Störungen bei (analytische Epidemiologie). Epidemiologische Untersuchungen, bei denen zufällig gezogene Probanden untersucht werden, ergänzen hierbei nichtrepräsentative klinische Studien an bestimmten Patientengruppen. Hier liefert die Epidemiologie Beiträge u. a. zu folgenden Bereichen: FDiagnostik, FÄtiologie und Pathogenese, Fallgemeine Gesundheitsforschung sowie FVersorgungsforschung. Die Zielpopulation kann unterschiedlich definiert sein „Wahre Häufigkeit“ und Inanspruchnahme bzw. Versorgungsaspekte sind zu trennen Epidemiologie trägt zum besseren Verständnis psychischer Störungen bei Diagnostik Die (Weiter-)Entwicklung diagnostischer Klassifikationssysteme wie etwa das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) und die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) bedient sich in erheblichem Umfang an Daten epidemiologischer Studien, da dort – unabhängig von klinischen Settings, professionellen Ausrichtungen und regionalen Gegebenheiten – Symptom- und Problemkonstellationen identifiziert werden können, die als Syndrom überzufällig häufig gemeinsam auftreten. Solche Muster dienen dann als Grundlage für die interdisziplinären Konsensusprozesse, in denen sowohl klinisch als auch wissenschaftlich sinnvolle Störungsdefinitionen herausgearbeitet werden können. Epidemiologische Analysen liefern dabei auch Hilfen zum Umgang mit Komorbidität (quer- oder längsschnittliches Vorliegen mehrerer Störungen) oder der Bildung von Störungsgruppen (z. B. Angst- vs. Stressstörungen). Überzufällig häufig gemeinsam auftretende Symptomkonstellationen werden identifiziert Ätiologie und Pathogenese Psychische Störungen und ihre Auslösung, Aufrechterhaltung, Verschlechterung und Remission sind hoch komplexe Prozesse, die z. B. in umfangreichen Vulnerabilität-Stress-Modellen mit den Wechselwirkungen zwischen individuellen Risiko- und Schutzfaktoren sowie relevanten Umweltbedingungen beschrieben werden. Epidemiologische Studien, in denen meist in großen Stichproben umfangreiche Daten zu gesundheitsrelevanten Variablen – einschließlich genetischer Faktoren – zusammen Psychotherapeut 2 · 2013 | 193 CME Epidemiologische Studien liefern wichtige Beiträge zu Störungsmodellen In längsschnittlichen Untersuchungen wird eine umfassende Phänotypisierung der Probanden vorgenommen mit soziodemografischen und sozialen Variablen sowie den psychischen und körperlichen Symptomen erhoben werden, liefern wichtige Beiträge zu solchen biopsychosozialen Störungsmodellen. So entstammen z. B. die Daten der viel diskutierten Befunde von Caspi et al. (2003) einer neuseeländischen epidemiologischen Studie. Dort wurden für die Entwicklung von Depressionen bei Personen, die in ihrer Kindheit und Jugend Misshandlungen erfahren hatten, eine Interaktion zwischen der Misshandlungserfahrung und bestimmten genetischen Konstellationen gefunden – allerdings konnte dieser Befund nicht hinreichend repliziert werden (Risch et al. 2009), da in vergleichbaren Studien der Einfluss von negativen Kindheitserfahrungen weitaus größer war als die genetischen Variationen und herauskam, dass Gen-Umwelt-Interaktionen doch viel komplexer sind als ursprünglich angenommen (u. a. sind immer geschlechts- und altersspezifische Analysen notwendig). Aber auch wenn im Bereich der Erforschung von Entstehung und Verlauf psychischer Störungen noch enorm viel im Unklaren ist: epidemiologische Studien – insbesondere längsschnittliche Untersuchungen mit mehreren Erhebungswellen – haben hier entscheidende Bedeutung, u. a. weil in der Regel eine umfassende, meist reichhaltigere Beschreibung (Phänotypisierung) der Probanden vorgenommen wird als in klinischen Studien und im Gegensatz zu selektierten klinischen Patientengruppen unter den meist Tausenden von Probanden entsprechende Kontrollgruppen in den Stichproben quasi automatisch enthalten sind. Allgemeine Gesundheitsforschung Aus „Public-health“-Perspektive sollte psychischen Störungen ein größeres Gewicht zugemessen werden Versorgungs- und Inanspruchnahmedefizite können mithilfe epidemiologischer Studien identifiziert werden Insbesondere epidemiologische Studien, in denen sowohl psychische Störungen als auch körperliche Erkrankungen erfasst werden, können Beiträge zu Wechselwirkungen und Gewichtungen dieser beiden – ohnehin nicht immer leicht trennbaren – Störungsbereiche liefern. Fragestellungen sind hier z. B., inwiefern beeinträchtigte psychische Gesundheit als Risikofaktor für beeinträchtigte körperliche Gesundheit gelten kann und umgekehrt, oder welche Aspekte verminderter psychischer oder körperlicher Gesundheit zu Belastung, Beeinträchtigung und Behinderung (also dem eigentlichen „Kranksein“) beitragen. Dieser Aspekt ist auch gerade vor dem Hintergrund, dass es in den letzten Jahren zu einer Verlagerung von körperlichen Diagnosen hin zu psychischen Diagnosen z. B. bei Krankschreibungen gekommen ist (s. Abschn. „Vermeintliche Zunahme psychischer Störungen“), von Bedeutung. Hierzu gehören auch gesundheitsökonomische Analysen und Schätzungen der gesellschaftlichen Krankheitslast verschiedener Gesundheitsstörungen, die regelmäßig belegen, dass aus einer „Public-health“-Perspektive psychischen Störungen und psychischen Aspekten bei körperlichen Erkrankungen ein größeres Gewicht zugemessen werden sollte. Versorgungsforschung Epidemiologische Studien, in denen auch das Inanspruchnahmeverhalten der Probanden erhoben wird, sind wichtig, um Versorgungs- und Inanspruchnahmedefizite zu identifizieren. Denn in epidemiologischen Stichproben werden nicht nur bereits in Behandlung befindliche Patienten untersucht, sondern auch Betroffene mit psychischen Störungen, die nicht vom Gesundheitssystem erkannt und behandelt werden. Somit können etwa Barrieren zu bestimmten Versorgungsangeboten aufgespürt oder im Rahmen von Bedarfsplanungen regionale Erfordernisse auf einer empirischen Basis ermittelt werden (anders als bei der „Bedarfsplanung“ in Deutschland, die im Zuge des Psychotherapeutengesetzes Ende der 1990er Jahre vorgenommen wurde und auf deren Grundlage auch die Niederlassung von Psychotherapeuten geregelt wird, bei der weder ein Behandlungsbedarf wirklich ermittelt wurde noch eine echte Planung der Versorgung stattgefunden hat). Weitere allgemeine sowie auch methodische Aspekte zur Epidemiologie psychischer Störungen finden sich bei Wittchen u. Jacobi (2011). Im Folgenden wird auf zentrale Befunde epidemiologischer Studien eingegangen. Zentrale Befunde Jeder 3. bis 4. Erwachsene erhält mindestens eine aktuelle Diagnose aus dem Bereich der psychischen und Verhaltensstörungen 194 | Psychotherapeut 2 · 2013 Prävalenz In repräsentativen epidemiologischen Studien, die in den vergangenen 20 Jahren durchgeführt wurden, erhält etwa jeder 3. bis 4. Erwachsene mindestens eine aktuelle (12-Monats-)Diagnose aus dem CME Psychische Störungen in der Europäischen Union "Major depression" 6,9 (4,8-8,0) Spezifische Phobien 6,4 (3,4-7,6) Somatoforme Störungen 6,3 (2,1-7,8) 2,4 (0,2-4,8) Alkoholabhängigkeit 2,3 (1,1-7,8) Soziale Phobie 1,8 (0,7-2,2) Panikstörungen 1,7 (0,8-2,2) Generalisierte Angststörung 1,3 (0,7-2,0) Agoraphobie (ohne Panik) 0,9 (0,5-0;9) Bipolare Störungen 0,8 (0,2-2,0) Psychotische Störungen 0,7 (0,5-1,1) Zwangsstörungen Drogenabhängigkeit 0,5 (0,1-0,6) Essstörungen 0,4 (0,3-0,7) 0,0 1,0 ∑: >80 Mio. Betroffene 2,0 3,0 4,0 5,0 12-Monats-Prävalenz (%) 6,0 7,0 8,0 Abb. 1 8 Prävalenzdaten für wichtige Diagnosebereiche psychischer Störungen aus dem europäischen Raum: Median aus allen verfügbaren Studien; Werte in Klammern: 95%-Konfidenzintervalle (Aus Wittchen u. Jacobi 2005) Bereich der psychischen und Verhaltensstörungen, d. h., dass in den vergangenen 12 Monaten die Kriterien für mindestens eine psychische Störung zumindest zeitweise erfüllt waren (Wittchen u. Jacobi 2005). Das Lebenszeitrisiko, irgendwann im Laufe seines Lebens von einer psychischen Störung betroffen zu sein, wird auf etwa 50% geschätzt (Kessler et al. 2005). Die über verschiedene Studien aus dem europäischen Raum hinweg gemittelten Prävalenzen für wichtige Diagnosebereiche (definiert nach DSM-IV) zeigt . Abb. 1. Die Prävalenzraten der Einzeldiagnosen entsprechen in Deutschland etwa denen der in . Abb. 1 übergreifenden europäischen Daten. Die häufigsten Störungsformen sind: Faffektive Störungen (Depression, Dysthymie, bipolare Erkrankungen), Fsomatoforme Störungen (insbesondere Schmerzstörungen), FSubstanzstörungen (insbesondere Alkoholabhängigkeit sowie auf deutlich niedrigerem Niveau Drogen-/Medikamentenmissbrauch und -abhängigkeit) und Fverschiedene Formen von Angststörungen. Psychotische Störungen (z. B. Schizophrenie) und Essstörungen (z. B. Anorexia oder Bulimia nervosa) sind zwar niedrig prävalente Störungsbilder, die jedoch oft mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen und Chronizität assoziiert sind. Dass hierbei einige besonders versorgungsrelevante Diagnosebereiche wie Persönlichkeitsstörungen oder Stress- und Anpassungsstörungen fehlen, liegt daran, dass diese in solchen Bevölkerungsstudien meist schwer zu erfassen sind. Zum Beispiel ist die Durchführung eines vollständigen klinischen Interviews für Persönlichkeitsstörungen durch psychotherapeutisch geschulte Interviewer (und ggf. unter Hinzuziehung von weiteren Informanden zur Abklärung von tiefgreifenden Interaktionsstörungen) in der Regel schlichtweg zu aufwendig. Allerdings erfüllen Personen mit solchen Diagnosen meist zumindest zeitweise auch die Kriterien für weitere (komorbide) Achse-I-Diagnosen, sodass sie als „Fall“ dennoch im Rahmen einer solchen Studie entdeckt werden. In der Allgemeinbevölkerung kann von einer 12-Monats-Prävalenz von etwa 4–5% an Betroffenen mit Persönlichkeitsstörungen ausgegangen werden; in einzelnen Studien wurden auch deutlich höhere Werte berichtet. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung beträgt die Prävalenz um die 2%. In Deutschland war auf Grundlage des Bundesgesundheitssurvey 1998/1999 in Übereinstimmung mit der internationalen Datenlage in den 12 Monaten vor Durchführung der Untersuchung nahezu ein Drittel (31,1%) der deutschen Durchschnittsbevölkerung von mindestens einer der in . Abb. 1 aufgeführten psychischen Störungen betroffen (Jacobi et al. 2004). Die Nachfolgestudie zur Gesund- Persönlichkeitsstörungen oder Stress- und Anpassungsstörungen sind in Bevölkerungsstudien schwer zu erfassen Laut Bundesgesundheitssurvey 1998/1999 waren 31,1% des deutschen Durchschnitts von mindestens einer psychischen Störung betroffen Psychotherapeut 2 · 2013 | 195 CME Im Kinder- und Jugend- sowie im höheren Erwachsenenalter liegen die Raten psychischer Störungen niedriger Bei den spezifischen Diagnosen bestehen sowohl zwischen als auch innerhalb der Störungsgruppen große Überschneidungen Die Wahrscheinlichkeit eines „echten“ Patientenstatus ist stark mit der Komorbidität assoziiert heit Erwachsener in Deutschland (DEGS, Robert Koch-Institut für allgemeine Gesundheitsaspekte und TU Dresden für die Vertiefung im Bereich psychischer Störungen; Jacobi et al. in press; ScheidtNave et al. 2012) liefert keine Hinweise auf allgemeine gravierende Veränderungen seit dem damaligen Bundesgesundheitssurvey. Im Kinder- und Jugend- sowie im höheren Erwachsenenalter (65+) liegen die Raten psychischer Störungen niedriger, aber dort ist die epidemiologische Datenlage auch weniger vollständig als im Altersbereich von 18 bis 65 Jahren (Ihle u. Esser 2002; Ravens-Sieberer et al. 2007; Volkert et al. 2013). Komorbidität Bemerkenswert und grundsätzlich charakteristisch für psychische Störungen, wie sie heute im Sinne des DSM-IV1 definiert werden, ist eine ausgeprägte Komorbidität. Sowohl zwischen als auch innerhalb der Störungsgruppen bestehen bei den spezifischen Diagnosen große Überschneidungen. Zur Bedeutung dieser Komorbidität werden aktuell verschiedene pathogenetische (die Störungsdynamik betreffende) Implikationen diskutiert. Dabei steht u. a. die Frage im Raum, inwieweit z. B. „frühe“ (im Sinne von Erstmanifestation zumeist im Kindes- und Jugendalter) psychische Störungen Risikofaktoren für spätere Störungen sein können. In epidemiologischen Studien wird regelmäßig konstatiert, dass die Wahrscheinlichkeit, Kontakt mit Behandlungseinrichtungen – also einen „echten“ Patientenstatus – zu haben, stark mit der Komorbidität und auch der Krankheitsdauer (Chronifizierung) assoziiert ist. Daher ist in Inanspruchnahmepopulationen Komorbidität durchschnittlich stärker ausgeprägt als in Stichproben aus der Allgemeinbevölkerung. Bewertung der hohen Prävalenzzahlen Aktuelle Prävalenzschätzungen haben sich im Vergleich zu den 1980er Jahren nahezu verdoppelt Das untersuchte Spektrum wurde erheblich differenziert und ausgeweitet Die 12-Monats-Prävalenz körperlicher Erkrankungen im Erwachsenenalter beträgt >60% Die quantitative Bedeutung psychischer Störungen ist mit über 15 Mio. Betroffenen in Deutschland (unter den Erwachsenen im Alter von 18 bis 65 Jahren) bzw. mit über 80 Mio. Betroffenen in der EU (Wittchen u. Jacobi 2005) bemerkenswert und nahezu doppelt so hoch, wie in den frühen 1980er Jahren vermutet. Angesichts der hohen Prävalenzraten und des geschätzten Lebenszeitrisikos von 50% stellt sich mithin die Frage, ob solche Schätzungen zu hoch angesetzt sind? Frühere Studien und amtliche Statistiken, die zu deutlich niedrigeren Prävalenzen kamen, beschränkten sich zum einen auf eine geringere diagnostische Breite (z. B. nur schwere Psychosen und Depressionen, Alkoholabhängigkeit, Suizidhandlungen). Heute – nicht zuletzt im Zuge der Weiterentwicklung moderner Diagnosesysteme (ICD-10, DSM-IV) – ist das untersuchte Spektrum erheblich differenziert und ausgeweitet worden. Außerdem wurden früher häufig nur Fälle betrachtet, die auch eine entsprechende Behandlung erhalten haben ( Behandlungsprävalenz). Es wurde jedoch eingangs bereits erwähnt, dass nur ein Bruchteil der Betroffenen auch in Behandlung gelangt, und wenn, dann meist erst viele Jahre nach Störungsbeginn, sodass wir uns hier auf Befunde aus repräsentativen Bevölkerungsstichproben beziehen. Kritiker solch hoher Prävalenzschätzungen führen zudem an, dass nicht sein kann, was nicht sein darf: Die Prävalenzraten sind weitaus höher, als das jeweilige Gesundheitssystem Patienten vertragen könnte! Es schwingt hier häufig folgender Unterton mit: „Es kann doch nicht angehen, dass jeder Zweite im Laufe seines Lebens an einer psychischen Störung leiden soll!“. Dem sollte allerdings entgegengehalten werden, dass im Erwachsenenalter die 12-Monats-Prävalenz irgendeiner körperlichen Erkrankung >60% beträgt (Bundesgesundheitssurvey) – und warum sollten Gehirn und Nervensystem seltener betroffen sein als andere, weniger komplexe Organbereiche? Übrigens ist ebenso bei körperlichen Erkrankungen üblicherweise eine große Variabilität hinsichtlich Schweregrad und Behandlungsbedarf (s. unten) zu verzeichnen, ohne dass deswegen ihre festgestellte Häufigkeit angezweifelt wird. Die Verwunderung über hohe Prävalenzraten psychischer Störungen in der Bevölkerung könnte möglicherweise auch mit einer Stigmatisierung psychischer Störungen zu tun haben, und die Zahlen selbst müssen keineswegs einer mangelnden Validität der Diagnostik geschuldet sein. Denn, auch wenn die diagnostischen Schwellen in epidemiologischen Studien [die sich unter Verwendung standardisierter Interviews wie z. B. dem Composite International Diagnostic Interview (CIDI) streng an die Konventionen der Klassifikationssysteme halten], von Praktikern bisweilen als 1 Geplantes Erscheinen der nächsten Revision, des DSM-5, ist Mai 2013; der Entwicklungsprozess dieses diagnosti­ schen Systems ist dokumentiert unter http://www.dsm5.org. 196 | Psychotherapeut 2 · 2013 CME zu niedrig angesehen werden (Knappe et al. 2008), sind doch die so erfassten Diagnosen eindeutig mit negativen Folgen wie z. B. Arbeitsunfähigkeit (AU) assoziiert (s. unten). Vermeintliche Zunahme psychischer Störungen Für den Bereich psychischer Störungen zeigt sich übergreifend über alle Kostenträger, dass Krankschreibungen aufgrund psychischer Diagnosen spätestens seit Mitte der 1990er Jahre deutlich zugenommen haben und zwar entgegen einem allgemeinen Trend, der aus einer Abnahme der AU-Tage in den meisten anderen Krankheitsgruppen besteht. Die hohe Zahl der AU-Tage aufgrund psychischer Störungen beruht insbesondere auf einer hohen Zahl an AU-Tagen pro AU-Fall. (Höhere Werte gibt es hier nur bei Krebserkrankungen.) Psychische Störungen rangieren bei den meisten Kostenträgern mittlerweile innerhalb aller Krankheitsarten bezüglich der AU-Tage hinter Muskel- und Skeletterkrankungen, Verletzungen und Krankheiten des Atmungssystems an 4. Stelle; hierbei gibt es in Abhängigkeit von der Versichertenstruktur große Unterschiede zwischen den Kassen. Arbeitsunfähigkeitstage wuchsen besonders häufig in den Dienstleistungssektoren, die erhöhte Anforderungen an die Emotionsregulation stellen (v. a. im Gesundheits- und Sozialbereich). Außerdem finden sich deutlich erhöhte Raten bei Arbeitslosen. Dies veranlasste die Kostenträger, dem Bereich psychischer Störungen gesonderte Schwerpunktanalysen zu widmen. Dort werden neben Hypothesen für eine reale Zunahme auch andere veränderte Rahmenbedingungen genannt, die zur verstärkten Würdigung psychischer Störungen beitragen: Die Differenzierung des Diagnosespektrums, die Entwicklung von Arztgruppen (z. B. Direktzugang zum Psychotherapeuten im Zuge des Psychotherapeutengesetzes 1999) oder eine verbesserte hausärztliche Wahrnehmung sind hier ebenso zu nennen wie eine vermehrte Akzeptanz psychischer Probleme und Symptome auf Patientenseite, insbesondere bei den jüngeren Männern. Dabei ist zu beachten, dass psychische Störungen wohl deutlich verbreiteter sind, als es in den Krankschreibungsstatistiken erscheint. In der Praxis ist Überdiagnostizieren (im Sinne von Krankschreibungen aufgrund psychischer Störungen, obwohl die diagnostischen und Schweregradkriterien gar nicht erfüllt sind) weit seltener als Unterdiagnostizieren (im Sinne von Nichterkennen und Nichtbehandeln). Inwiefern gesellschaftliche Veränderungen (Globalisierung und vermehrter Wettbewerb, unsicherere Erwerbskarrieren, Schwinden traditioneller Unterstützungssysteme wie z. B. Familienstruktur etc.) tatsächlich mit veränderten Raten psychischer Störungen einhergehen, bleibt Spekulation, solange die entsprechenden Prävalenzen nicht auf dieselbe Weise in größeren Zeitabständen wiederholt gemessen werden. Derartige Wiederholungssurveys sind selten (weil ausgesprochen aufwendig), aber kurz zusammengefasst kann festgehalten werden, dass aufgrund der vorliegenden Studien dieser Art zumindest eine dramatische Zunahme unwahrscheinlich ist. Richter et al. (2008) fassen in ihrer Übersichtsarbeit Studien mit der validesten Methodik – also der wiederholten Messung in denselben repräsentativen Populationen mit demselben Verfahren (Störungskriterien, Erhebungsmethoden, Stichprobendesign) zusammen und kommen zu einem zwar nicht eindeutigen, aber doch sehr deutlichen Befund: Möglicherweise war ein Anstieg psychischer Störungen in den ersten Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg vorhanden, dieser mögliche Trend hat sich jedoch offenbar nicht weiter fortgesetzt. Auch entsprechende Übersichten im Kinder- und Jugendbereich kommen zu dem Schluss, dass psychische Störungen zumindest in ihrer Gesamtheit keinesfalls dramatisch zugenommen haben (Ihle u. Esser 2002; Costello et al. 2006). Ebenso fanden sich keine entsprechenden Hinweise auf eine deutliche Zunahme in einer der umfassendsten je durchgeführten Längsschnittstudien (Murphy et al. 2000). Psychische Störungen haben also an Bedeutung gewonnen, ohne dass dies notwendigerweise einer realen allgemeinen Zunahme entspricht. Trotz möglicher Zuwachsraten in bestimmten Subgruppen und trotz durchaus noch vorhandener Wissenslücken ist es wenig sinnvoll, bei psychischen und Verhaltensstörungen von einer „Epidemie des 21. Jahrhunderts“ oder einem „age of depression“ zu sprechen. Psychische Störungen können angesichts ihrer epidemiologischen Bedeutung als „Volkskrankheiten“ bezeichnet werden (Jacobi 2012), aber andere Aspekte als eine dramatisierende Epidemiehypothese sind heute eigentlich von Belang. Im Rahmen der Zunahmedebatte sollten im Übrigen auch andere Indikatoren psychischer Gesundheit in der Bevölkerung nicht aus dem Auge verloren werden (Kovess 2006): FSuizidraten sinken in den letzten Dekaden kontinuierlich. FAlkohol- und Nikotinkonsum sind im Schnitt gesunken. Krankschreibungen aufgrund psychischer Diagnosen haben in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen Veränderte Rahmenbedingungen tragen zur verstärkten Würdigung psychischer Störungen bei Eine dramatische Zunahme psychischer Störungen ist unwahrscheinlich Psychische Störungen können als „Volkskrankheiten“ bezeichnet werden Psychotherapeut 2 · 2013 | 197 CME Unipolare Depression Herzinfarkt Demenzen Schlaganfall Alkoholmissbrauch/Abhängigkeit Hörverlust Chron. obstr. pulm. Erkr. (COPD) Lungenkrebs Entzündl. Gelenkerkrankung Verkehrsunfälle Diabetes mellitus Darmkrebs Brustkrebs Selbst zugefügte Verletzungen Leberzirrhose Drogenmissbrauch/-abhängigkeit Migräne Asthma Ernährungsbed./endokrine Erkr. Bipolare Störungen Links: : Bereich psychischer Störungen im eigentlichen Sinne : Bedeutsame klinisch-psychologische Interventionsmöglichkeiten EUR-A 0 1 2 3 4 5 6 7 % aller DALYs Abb. 2 8 Die ersten 20 (von 110) Hauptursachen für „disability adjusted life years“ (DALYs). (Nach World Health Organization 2002) FDie gemessene gesamtgesellschaftliche Lebensqualität verläuft erstaunlich unabhängig von gesellschaftlicher Wohlfahrt und Wandel weitgehend gleich. Kosten und Kostenträchtigkeit Monetäre Krankheitskosten Die Zusammenhänge zwischen psychischen Diagnosen und negativen Outcomes sind hoch signifikant Psychische Störungen reduzieren die körperliche gesundheitsbezogene Lebensqualität Schätzungen für die jährlichen Kosten durch psychische Störungen in der Europäischen Union betragen knapp EUR 800 Mrd. Bei nichtkrankgeschriebenen Depressiven entspricht die reduzierte Arbeitsleistung/Monat 2,3 Abwesenheitstagen In Ergänzung zu der eben genannten Argumentation zeigt folgender Befund, dass die psychischen Diagnosen, die in epidemiologischen Studien herangezogen werden, keine unzulässige Ausweitung des Krankheitsbegriffs im Sinne einer „Psychiatrisierung normaler Probleme“ darstellen oder gar hiermit neue Krankheitseinheiten „erfunden“ wurden: die Zusammenhänge zwischen diesen Diagnosen und negativen Outcomes wie etwa AU-Tagen als Außenkriterium sind hoch signifikant. So sind z. B. im Bundesgesundheitssurvey bei denjenigen mit einer 12-Monats-Diagnose im vergangenen Jahr im Durchschnitt doppelt so viele AU-Tage zu verzeichnen wie bei denjenigen ohne aktuelle psychische Diagnose. Und nicht nur die psychische, sondern auch die körperliche gesundheitsbezogene Lebensqualität ist bedeutsam reduziert, wenn psychische Störungen im Spiel sind. Ferner wird z. B. in einem Gesundheitsbericht der Techniker Krankenkasse (Techniker Krankenkasse 2008) eindrucksvoll berichtet, dass die Krankschreibungszeiten aufgrund körperlicher Diagnosen durchschnittlich um den Faktor 3 erhöht sind, wenn die Betroffenen zusätzlich psychische Diagnosen aufweisen. Schätzungen für die jährlichen Kosten durch psychische Störungen in der Europäischen Union (EU) betragen knapp EUR 800 Mrd., mit dem Produktivitätsverlust als wichtigstem Kostenfaktor (Gustavsson et al. 2011; Wittchen et al. 2011; bei diesen Schätzungen waren auch neurologische Erkrankungen einbezogen). Die indirekten Kosten durch psychische Störungen gehen übrigens weit über die Krankschreibungen hinaus: So ermittelten etwa Wang et al. (2004) in einer Studie im Dienstleistungsbereich, dass bei nichtkrankgeschriebenen Depressiven die reduzierte Arbeitsleistung/Monat 2,3 Abwesenheitstagen entspricht. Ferner kann – auch wenn dies wissenschaftlich noch kaum untersucht ist – davon ausgegangen werden, dass psychische Störungen mehr noch als andere Erkrankungen das Risiko in sich tragen, dass Betroffene beruflich unter ihren Möglichkeiten bleiben, z. B. indem aufgrund sozialer Ängste höhere Bildung oder bestimmte Karrierechancen nicht wahrgenommen werden. Nichtmonetäre Krankheitskosten Dass psychische Störungen „teure“ Erkrankungen auch jenseits monetär bewertbarer Behandlungskosten und indirekter Kosten durch Produktivitätsverlust sind, ist spätestens seit der WHO-Studie zum „Global Burden of Disease“ (World Health Organization 2002; . Abb. 2) weitgehend bekannt. Dort wurde die Krankheitslast anhand von Schätzungen aufgrund expertengestützter Schweregrad- 198 | Psychotherapeut 2 · 2013 CME indizes bestimmt. Kenngrößen hierfür sind z. B. „disability adjusted life years“ (DALY; ein Maß zur Abschätzung „verlorener Lebensjahre“ in einer Gesellschaft durch bestimmte Erkrankungen). Unter 110 beurteilten wichtigsten Ursachen für krankheitsbedingte Einschränkungen – gemessen in DALY – nimmt in Europa die unipolare „major depression“ den Spitzenplatz ein (. Abb. 2). Weltweit betrachtet steht die Depression an Platz 4 hinter perinatalen Komplikationen, „Human-immunodeficiency-virus“(HIV)- bzw. Aids- und Atemwegsinfektionen, die in unseren Breiten eine geringere Bedeutung haben. Die aktuelle Neuberechnung des „Global Burden of Disease“ liefert Anhaltspunkte, dass die Bedeutung psychischer Störungen und psychischer Aspekte bei körperlichen Erkrankungen und Risikofaktoren in den vergangenen Jahren noch weiterzugenommen hat (Murray et al. 2013; Vos et al. 2013). Bei den „years lived with disability“ (YLD) – ebenfalls ein Maß für Krankheitslast, das von der WHO entwickelt wurde, um auch die Folgen nicht akut lebensbedrohlichen Erkrankungen quantifizieren zu können – verhält es sich noch ausgeprägter, da hier im Gegensatz zu DALY die Mortalität gar nicht mehr einbezogen wird: Für die EU wird geschätzt, dass über 40% der durch nichttödlich verlaufende Krankheiten produzierten Einschränkungsjahre allein auf psychische Störungen attribuierbar ist (Wittchen et al. 2011). Die „Global-Burden-of-Disease“-Studien haben auch verdeutlicht, dass klinisch-psychologisch beeinflussbare psychische und Verhaltensfaktoren bei einer Vielzahl von Ursachen für Behinderung und Tod eine wichtige Rolle spielen. Neben einigen psychischen Störungen im engeren Sinne, für die psychotherapeutische und andere Behandlungsverfahren prinzipiell zur Verfügung stehen, finden sich in . Abb. 2 unter den 20 Störungen mit der größten Krankheitslast konservativ betrachtet zumindest weitere 8 Bereiche, bei denen psychische Faktoren entscheidend beteiligt sein können bzw. für deren Rehabilitation sich klinisch-psychologische Interventionen bewährt haben: FHerzinfarkt, FSchlaganfall, Fchronisch obstruktive pulmonale Erkrankung („chronic obstructive pulmonary disease“, COPD), FVerkehrsunfälle, Fselbstverletzende/suizidale Handlungen, FMigräne, FAsthma und Fernährungsbedingte Störungen. Die „disability adjusted life years“ sind eine der Kenngrößen Also kann letztendlich auch jenseits der Psychotherapie psychischer Störungen von einem erhöhten verhaltensmedizinischen Bedarf und somit von einer ausgeprägten Unterversorgung ausgegangen werden. Nur etwa 11% aller Gesundheitsausgaben entfielen 2006 auf den Bereich psychische und Verhaltensstörungen. Von einem erhöhten verhaltensmedizinischen Bedarf kann ausgegangen werden Die Bedeutung psychischer Aspekte bei körperlichen Erkrankungen hat in den vergangenen Jahren weiterzugenommen Klinisch-psychologisch beeinflussbare Faktoren spielen bei einer Vielzahl von Ursachen für Behinderung und Tod eine wichtige Rolle Ursachen Wie kann es sein, dass vermeintlich „weiche“ Diagnosen wie psychische Störungen heutzutage insgesamt höhere Krankheitskosten produzieren als klassische „harte“ Diagnosen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zusammen? Wichtige Gründe dafür sind (Jacobi 2012, S. 18 ff.): FDie, wie gezeigt, hohen Prävalenzen psychischer Störungen lassen die Gesamtkosten in der Summe auch bei vergleichsweise niedrigen Kosten des Einzelfalls in die Höhe schnellen. FDie Zeit bzw. die Dauer, die mit psychischen Störungen (und damit assoziierten Einschränkungen) verbracht wird, ist angesichts des oft chronischen oder episodischen Verlaufs länger als bei mancher körperlichen Erkrankung oder Verletzung, die evtl. unter Aufwendung relativ hoher, aber einmaliger Kosten vergleichsweise kurzfristig geheilt werden kann. FVon psychischen Störungen sind, anders als bei den körperlichen Volkskrankheiten, vermehrt jüngere Menschen im produktiven und reproduktiven Alter betroffen, was ebenfalls aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu einem vergleichsweise höheren Schaden führt. Beispiel Bundesgesundheitssurvey 1998: In der deutschen Allgemeinbevölkerung wird die 12-Monats-Prävalenz von psychischen Störungen bei den unter 45-Jährigen über 30% geschätzt – aber diejenige von Herzerkrankungen, Diabetes und Krebserkrankungen jeweils unter 1%. FAußerdem fallen die Einschränkungsprofile bei psychischen Störungen in der modernen Arbeitswelt mit ihren vermehrten psychomentalen, emotionalen und kommunikativen AnPsychotherapeut 2 · 2013 | 199 CME forderungen besonders ins Gewicht. Personen mit psychischen Vulnerabilitäten oder manifesten Störungen wären in früheren Zeiten, in denen eher körperliche Tätigkeiten im Mittelpunkt standen, noch leichter beruflich unauffällig geblieben, als dies heutzutage der Fall ist. Die Krankheitslasten durch verschiedene Erkrankungsarten haben sich also in ihrer Größenordnung von der körperlichen Seite hin zur psychosozialen verschoben. FEin quasi versteckter und bislang noch unzureichend quantifizierter Faktor ist der Aspekt der Auswirkungen von körperlich-psychischer Komorbidität und den damit verbundenen indirekten Kostenfaktoren. Bisherige Studien und Statistiken fokussieren oft auf Hauptdiagnosen (in der Regel körperlicher Art) und vernachlässigen Aus- und Wechselwirkungen beim Vorliegen mehrerer Diagnosen (quer- und längsschnittlich), was aber eigentlich die Regel und nicht die Ausnahme darstellt. In der Praxis der Gesundheitsstatistiken und der Gesundheitsforschung geraten psychische Störungen dabei leicht ins Hintertreffen, und die aktuellen hohen Kostenschätzungen für psychische Störungen sind daher immer noch als konservativ zu bewerten. Psychologische und Verhaltensfaktoren führen zu einer fehlangepassten Bilanz zwischen Nahrungszufuhr und Bewegung Kosten durch Aggression und Kriminalität fallen bei der Bewertung psychischer Störungen als Volkskrankheiten oft unter den Tisch Quantitativ besonders bedeutsam ist dies im Bereich der Störungen im Zusammenhang mit Alkohol und Tabak. Den durch erhöhten Konsum dieser Substanzen verursachten enormen Krankheitskosten bei körperlichen Folgeerkrankungen sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die psychischen Diagnosen Substanzmissbrauch/-abhängigkeit „vorgeschaltet“ (d. h. ohne Missbrauchsund Abhängigkeitsphänomene würden die Erkrankten auch weniger konsumiert haben, und dementsprechend würden auch weniger Folgeschäden auftreten). Die Diagnosen Nikotinabhängigkeit und Alkoholmissbrauch werden aber in Krankheitskostenrechnungen wie z. B. bei Gustavsson et al. (2011) oft gar nicht berücksichtigt (u. a. weil es zurzeit in der Öffentlichkeit noch schwer vermittelbar ist, etwas so „Normales“ als „psychische Störung“ zu bezeichnen). Ein weiteres Beispiel betrifft den gesundheitsökonomisch immens wichtigen Risikofaktor Übergewicht: auch wenn die individuelle Gewichtsentwicklung stark genetisch determiniert ist und auch wenn Adipositas in unseren Diagnosesystemen nicht als psychische Störung gewertet wird, sind es doch in entscheidendem Maße Verhaltensfaktoren und weitere psychologische sowie soziale Einflüsse, die zu Übergewicht als fehlangepasster Bilanz zwischen Nahrungszufuhr und Bewegung führen. Letztes Beispiel: Kosten jenseits von Krankheitskosten, z. B. durch Aggression und Kriminalität im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenintoxikation oder antisozialer Persönlichkeitsstörung, fallen bei der Bewertung psychischer Störungen als Volkskrankheiten oft unter den Tisch. Je weiter also die Auswirkungen psychischer Störungen oder psychischer Aspekte bei gesellschaftlichen Krankheitslasten gefasst werden, desto mehr Bedeutung müsste man ihnen im Vergleich zu körperlichen Volkskrankheiten einräumen. Versorgungslage Der Behandlungsbedarf ist gewachsen Für Deutschland wird der Anteil der Patienten mit minimaler professioneller Intervention nur auf knapp 40% geschätzt 200 | Psychotherapeut 2 · 2013 Angesichts des zunehmenden Gewahrwerdens der Bedeutung psychischer Störungen kann gesagt werden, dass nicht die Prävalenz von Störungen, sondern der Behandlungsbedarf gewachsen ist. Es existiert keine allgemeingültige Definition von Behandlungsbedarf aufgrund psychischer Probleme und Beschwerden, aber einige allgemeine Kriterien sind in pragmatischen Definitionsversuchen von Bedeutung (Andrews u. Henderson 2000). Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass das Vorliegen einer F-Diagnose aus der ICD-10 nicht automatisch mit Behandlungsbedarf gleichgesetzt werden kann, sondern weitere Dinge hinzutreten müssen, wie etwa: Fsignifikante Beeinträchtigung aufgrund des Gesundheitsproblems, FVorhandensein effektiver Behandlungsmaßnahmen, Fsubjektive Behandlungsbedürftigkeit der Betroffenen und FAkzeptanz der zur Verfügung stehenden Behandlungsmaßnahmen. Aber auch in Abwesenheit eindeutiger Bedarfsdefinitionen und befriedigender empirischer Bedarfsermittlung lassen sich klare Hinweise identifizieren, die trotz der im internationalen Vergleich relativ gut ausgebauten psychotherapeutischen Versorgung für eine Unterversorgung psychischer Störungen sprechen („unmet need“; Andrews u. Henderson 2000). Für Deutschland wird der Anteil derer, die wegen einer psychischen Störung jemals eine auch nur minimale professionelle Intervention erhalten (z. B. Gespräch beim Hausarzt oder in einer Beratungsstelle), nur auf knapp 40% geschätzt, und lediglich ein noch deutlich kleinerer Teil der Betroffenen erhält eine angemessene Be- CME Tab. 1 Behandlungen, die die Nutzer erhalten, die wegen psychischer Störungen Gesundheitsdienste aufsuchen. (Adaptiert nach ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators 2004) Inanspruchnahme einer Einrichtung Irgendeine Diagnose Affektive Störung Angststörung Alkoholabhängigkeit Nur eine Diagnose Mehr als eine Diagnose 25,7 36,5 26,1 8,3 19,6 40,0 Durchgeführte Behandlung (Anteil in Prozent) unter den Inanspruchnehmern Nur medika- Nur psycho- Medikamentös Keine Behandmentös logisch und psychologisch lung 34,0 18,3 26,5 21,2 37,9 13,8 33,1 15,1 30,8 19,6 26,5 23,2 19,5 34,0 31,7 14,9 34,3 19,4 17,2 29,1 33,5 17,0 37,3 12,1 handlung (Wittchen u. Jacobi 2011; Schulz et al. 2011). Diese Behandlungsquoten stellen übrigens auch aufgrund der Komplexität des Konstrukts „Inanspruchnahme“ eine Überschätzung dar, denn neben dem reinen Aufsuchen einer Behandlungseinrichtung beinhaltet der Inanspruchnahmeprozess auch die adäquate Durchführung einer Behandlung (z. B. Therapieabbrüche oder Non-Compliance bei psychopharmakologischer Behandlung wurden bei den genannten Behandlungsquoten mitgezählt). Für die EU liegt die Schätzung für irgendeine professionelle Intervention – ungeachtet ihrer Angemessenheit – bei 26%. Am häufigsten erhalten Betroffene ausschließlich eine medikamentöse Behandlung ohne Psychotherapie (Wittchen u. Jacobi 2005; . Tab. 1) – und etwa jeder 5. Inanspruchnehmer erhält trotz Aufsuchen der Einrichtung gar keine Behandlung. Schulz et al. (2011) verweisen darauf, dass der Inanspruchnahmeprozess eines so spezifischen Angebots wie Psychotherapie noch weiterer empirischer Untersuchung bedarf. Die Inanspruchnahme dürfte entsprechend verfügbarer gesundheitspsychologischer Modelle von einer Vielzahl von Faktoren abhängen; sie nennen u. a.: FKenntnis und Erreichbarkeit von entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten, FÜberweisungsverhalten der Erstbehandler, FBehandlungsmotivation sowie FKenntnis über psychotherapeutische Vorgehensweisen und deren Wirksamkeit. Wie stark die Inanspruchnahmequote von informativen und motivationalen Rahmenbedingungen abhängt, zeigen auch bei Schulz et al. (2011, S. 578 f.) zitierte Befunde, denen zufolge 3% der Personen mit psychischen Beschwerden eigeninitiativ psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nahm. Die Quote erhöhte sich deutlich auf 33%, nachdem ein Angebot zur psychotherapeutischen Behandlung gemacht wurde. „Motivation zur Psychotherapie“ ist also nicht einfach gegeben vs. nicht gegeben, und für ein adäquates Inanspruchnahmeverhalten muss u. U. der Bedarf erst einmal individuell geklärt werden (z. B. Motivierung durch Informationsvermittlung zur Wirksamkeit von Behandlungsmaßnahmen). Ein Nichterkennen psychischer Erkrankungen führt hingegen dazu, dass adäquate psychotherapeutische und/oder psychopharmakologische Hilfe ausbleibt. Der fortbestehende Leidensdruck des Patienten kann dann zu einer erhöhten Inanspruchnahme somatomedizinischer Leistungen im Sinne von „doctor-shopping“ führen, was wiederum zu erheblichen gesundheitsökonomischen Kosten und langfristig zur Chronifizierung und einer Verminderung der Heilungschance beiträgt. Allgemein bekannt sind lange Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz nach erster Abklärung der Problematik (regional und einrichtungstypisch unterschiedlich, meist zwischen 3 Monaten und über einem Jahr). Die Gründe für einen langen Zeitraum zwischen Störungsentstehung und Therapieaufnahme sind durchaus nicht nur strukturell, sondern liegen auch auf Patientenseite (z. B. längerer Auswahlprozess). Auch die extremen Unterschiede der Versorgungsdichte (ermittelt als Anzahl der Behandler/100.000 Einwohner) legen Unterversorgung in den neuen Bundesländern und in ländlichen Gebieten nahe (Schulz et al. 2011; für den psychiatrischen Bereich: Berger 2004). Vor diesem Hintergrund kann behauptet werden, dass sowohl ärztliche oder psychologische Behandlungsangebote als auch das nötige Inanspruchnahmeverhalten dem „wahren“ Bedarf weit hinterherhinken. Insbesondere für den Kinder- und Jugendlichenbereich wird regelmäßig eine unzureichende psychotherapeutische und psychosoziale Versorgungsstruktur beklagt. Für die EU liegt die Schätzung für irgendeine professionelle Intervention bei 26% Am häufigsten erhalten Betroffene ausschließlich eine medikamentöse Behandlung Die Inanspruchnahmequote hängt von informativen Rahmenbedingungen ab Fortbestehender Leidensdruck des Patienten kann zu einer erhöhten Inanspruchnahme somatomedizinischer Leistungen führen Behandlungsangebote und Inanspruchnahmeverhalten hinken dem „wahren“ Bedarf weit hinterher Psychotherapeut 2 · 2013 | 201 CME Auch wenn es unrealistisch ist, die Gesamtprävalenz psychischer Störungen in einer Bevölkerung drastisch zu senken – psychische Störungen gehören ebenso wie körperliche Erkrankungen „zum normalen Leben dazu“ –, so können wir doch die Zeit verkürzen, die Betroffene mit psychischen Störungen verbringen. Fazit für die Praxis FDie Epidemiologie beschäftigt sich mit Größenordnung (Verbreitung und Kosten), Diagnostik, Ätio- und Pathogenese sowie Versorgungsaspekten gesundheitsbezogener Störungen. FPsychische Störungen sind häufig: Das Lebenszeitrisiko, zumindest einmal im Leben zeitweise die Kriterien für eine psychische Störung zu erfüllen, beträgt über 50%. FDie Annahme einer dramatischen Zunahme psychischer Störungen ist unnötig: Erstens scheint eher der Behandlungsbedarf als die „wahre Prävalenz“ angestiegen, und zweitens ist die gesellschaftliche Last psychischer Störungen ohnehin – auch im Vergleich mit körperlichen Erkrankungen – so hoch, dass es naheliegt, der psychischen Gesundheit verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. FEs gibt aus epidemiologischer Perspektive gute Argumente dafür, dass eine vermehrte Investition in psychotherapeutische Maßnahmen, aber auch eine Ausweitung klinisch-psychologischer und verhaltensmedizinischer Interventionen im Bereich körperlicher Erkrankungen dem „wahren Bedarf“ entgegenkommen würde. Korrespondenzadresse Prof. Dr. Frank Jacobi Psychologische Hochschule Berlin Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin [email protected] Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt für sich und seine Koautorin an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Literatur European Commission (2005) Green Paper. Improving the mental health of the population: Towards a stra­ tegy on mental health for the Euro­ pean Union. http://ec.europa.eu/he­ alth/ph_determinants/life_style/ mental/green_paper/mental_gp_ en.pdf. Zugegriffen: 08. Jan. 2013 World Health Organization (WHO) (1946) Constitution of the World Health Or­ ganization. http://apps.who.int/gb/ bd/PDF/bd47/EN/constitution-en. pdf. Zugegriffen: 08. Jan. 2013 Caspi A, Sugden K, Moffitt TE et al (2003) Influence of life stress on depres­ sion: moderation by a polymor­ phism in the 5-HTT gene. Science 301:386–389 Risch N, Herrell R, Lehner T (2009) Inter­ action between the serotonin trans­ porter gene (5-httlpr), stressful li­ fe events, and risk of depression: a meta-analysis. JAMA 301:2462–2471 Wittchen HU, Jacobi F (2011) Epidemio­ logische Beiträge zur Klinischen Psy­ chologie. In: Wittchen HU, Hoyer J (Hrsg) Lehrbuch Klinische Psycholo­ gie. Springer, Berlin, S 53–86 202 | Psychotherapeut 2 · 2013 Wittchen HU, Jacobi F (2005) Size and burden of mental disorders in Euro­ pe – a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychophar­ macol 15:357–376 Kessler RC, Berglund P, Demler O et al (2005) Lifetime prevalence and ageof-onset distributions of DSM-IV di­ sorders in the National Comorbidi­ ty Survey Replication. Arch Gen Psy­ chiatry 62:593–602 Jacobi F, Klose M, Wittchen HU (2004) Psychische Störungen in der deut­ schen Allgemeinbevölkerung: Inan­ spruchnahme von Gesundheitsleis­ tungen und Ausfalltage. Bundes­ gesundheitsblatt Gesundheitsfor­ schung Gesundheitsschutz 47:736– 744 Jacobi F, Mack S, Gerschler A et al (2013) The German health interview and examination survey for adults and its Mental Health Module (DEGS1-MH): design and methods. Int J Methods Psychiatr Res (im Druck) Scheidt-Nave C, Kamtsiuris P, Gosswald A et al (2012) German health interview and examination survey for adults (DEGS) – design, objectives and im­ plementation of the first data collec­ tion wave. BMC Public Health 12:730 Ihle W, Esser G (2002) Epidemiologie psychischer Störungen im Kindesund Jugendalter. Psychol Rundsch 53:159–169 Ravens-Sieberer U, Wille M, Bettge S, Er­ hart M (2007) Psychische Gesund­ heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesgesundheits­ blatt Gesundheitsforschung Ge­ sundheitsschutz 50:871–878 Volkert J, Schulz H, Härter M et al (2013) The prevalence of mental disorders in older people in Western countries – a meta-analysis. Ageing Res Rev 12:339–353 Knappe S, Runge J, Beesdo K et al (2008) Diagnostik psychischer Störungen: „Gold“- oder „Blech“-Standard? Psy­ chother Psych Med 58:72–75 Richter D, Berger K, Reker T (2008) Nehmen psychische Störungen zu? Eine systematische Literaturüber­ sicht. Psychiatr Prax 35:321–330 CME Costello J-E, Erkanli A, Angold A (2006) Is there an epidemic of child or ado­ lescent depression? J Child Psychol Psychiatry 47:1263–1271 Murphy JM, Laird NM, Monson RR et al (2000) A 40-year perspective on the prevalence of depression: the Stir­ ling County Study. Arch Gen Psychia­ try 57:209–215 Jacobi F (2012) Warum sind psychische Störungen Volkskrankheiten? In: Vor­ stand des BDP (Hrsg) Die großen Volkskrankheiten. Deutscher Psycho­ logen Verlag, Berlin, S 16–24 Kovess V (2006) The state of mental he­ alth in the European Union, Euro­ pean Commission, European Com­ munities. http://ec.europa.eu/he­ alth/ph_projects/2001/monito­ ring/fp_monitoring_2001_frep_06_ en.pdf. Zugegriffen: 08. Jan. 2013 Techniker Krankenkasse (2008) Gesund­ heitsreport – Auswertungen 2008: Arbeitsunfähigkeiten und Arznei­ verordnungen. Schwerpunkt: Psy­ chische Störungen. Hamburg: TK. http://www.tk.de/centaurus/servlet/ contentblob/48834/Datei/633/Ge­ sundheitsreport-7.pdf. Zugegriffen: 14. Jan. 2013 Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F et al (2011) Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsycho­ pharmacol 21:718–779 Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J et al (2011) The size and burden of men­ tal disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neu­ ropsychopharmacol 21:655–679 Wang PS, Beck AL, Berglund P et al (2004) Effects of major depressi­ on on moment-in-time work perfor­ mance. Am J Psychiatry 161:1885– 1891 World Health Organization (2002) Global Burden of Disease Estimates. http:// www.who.int/healthinfo/global_ burden_disease/en/index.html. Zu­ gegriffen: 08. Jan. 2013 Murray CJ, Vos T, Lozano R et al (2013) Di­ sability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 re­ gions, 1990–2010: a systematic ana­ lysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380:2197–2223 Vos T, Flaxman AD, Naghavi M et al (2013) Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 di­ seases and injuries 1990–2010: a sys­ tematic analysis for the Global Bur­ den of Disease Study 2010. Lancet 380:2163–2196 Andrews G, Henderson S (Hrsg) (2000) Unmet need in psychiatry. Cam­ bridge University Press, Cambridge Schulz H, Barghaan D, Koch U et al (2011) Die Versorgung von Patien­ ten mit psychischen Störungen. In: Wittchen HU, Hoyer J (Hrsg) Lehr­ buch Klinische Psychologie. Sprin­ ger, Berlin Heidelberg New York To­ kio, S 553–582 Berger M (2004) Die Versorgung psy­ chisch Erkrankter in Deutschland. Nervenarzt 75:195–204 ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators (2004) Use of mental health services in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Men­ tal Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand 109(Suppl 1):47–54 Wittchen HU, Jacobi F (2011) Epidemio­ logische Beiträge zur Klinischen Psy­ chologie. In: Wittchen HU, Hoyer J (Hrsg) Lehrbuch Klinische Psycholo­ gie. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokio, S 53–86 e.Akademie – mehr Service für alle! Die e.Akademie macht es Ihnen noch einfacher, Ihre Fortbildung zu planen, Ihren Lernerfolg zu messen und zu dokumentieren: Möglichkeit, Ihre Teilnahmebescheinigungen einzusehen und Kurse zu Übungszwecken zu wiederholen. D e.Akademie aktuell informiert Sie über aktuelle Fortbil- D Die Kursübersicht umfasst alle Fortbildungen der e.Akade- mie. Hier können Sie die gewünschten Kurse starten, für die spätere Teilnahme vormerken und die Kursdetails einsehen. Auf Wunsch können Sie die Kursübersicht auch nach Zeitschriften oder Fachgebieten einschränken. D Mein Kursplaner zeigt alle Kurse an, die Sie vorgemerkt oder bereits begonnen haben. dungsthemen. Sie können diesen kostenlosen monatlichen Newsletter bestellen unter springermedizin.de/Newsletter Teilnehmen und weitere Informationen unter: springermedizin.de/eAkademie Unser Tipp: Noch mehr Fortbildung bietet das e.Med-Komplettpaket. Hier stehen Ihnen in der e.Akademie alle Kurse der Fachzeitschriften von Springer Medizin zur Verfügung. D Mein Kursarchiv/Punktekonto bietet Ihnen jederzeit einen Überblick über die Ergebnisse Ihrer Kursteilnahme und Ihr persönliches Punktekonto. Darüber hinaus haben Sie die Testen Sie e.Med gratis und unverbindlich unter springermedizin.de/eMed Psychotherapeut 2 · 2013 | 203 springermedizin.de/eAkademie CME-Fragebogen Bitte beachten Sie: • Teilnahme nur online unter: springermedizin.de/eAkademie • Die Frage-Antwort-Kombinationen werden online individuell zusammengestellt. • Es ist immer nur eine Antwort möglich. ??Wie definiert die WHO in ihrer Verfassung von 1946 Gesundheit? Als „Zustand des relativen körperlichen und geistigen Wohlergehens“. Als „Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“. Als „Zustand des vollständi­ gen körperlichen Wohlerge­ hens“. Als „Zustand des vollständi­ gen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens“. Als „Zustand geistiger und optimaler Leistungsfähigkeit“. ??Womit beschäftigt sich epi demiologische Forschung nicht? Mit der Suche nach Risikound Schutzfaktoren für die Entwicklung psychischer Stö­ rungen. Mit dem Wirksamkeitsver­ gleich verschiedener psycho­ therapeutischer Interventio­ nen. Mit Beiträgen für die Weiter­ entwicklung diagnostischer Klassifikationssysteme. Mit der räumlichen und zeit­ lichen Verteilung von Erkran­ kungen sowie den Determi­ nanten ihres Auftretens. Mit der Ermittlung der Häu­ figkeit psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung. ??Nach Schätzung von Kess- Die Variabilität psychi­ ler et al. (2005) ist das Lescher Störungen hinsicht­ benszeitrisiko, irgendwann lich Schweregrad und Be­ im Laufe seines Lebens von handlungsbedarf war in den einer psychischen Störung 1980er Jahren wesentlich grö­ betroffen zu sein, ungefähr… ßer als heute. 10% Die diagnostischen Metho­ 25% den sind heute weniger vali­ 50% de als in den 1980er Jahren. 65% Alles weist darauf hin, dass 85% psychische Störungen in unserer Gesellschaft im Ver­ ??Welche der folgenden Stölauf der letzten 30 Jahre tat­ rungsformen gehören nicht sächlich dramatisch zuge­ zu den häufigsten psychinommen haben. schen Störungen in unserer Gesellschaft? ??Welche der folgenden Aus Affektive Störungen sagen ist falsch? Psychotische Störungen Krankschreibungen aufgrund Somatoforme Störungen psychischer Diagnosen ha­ Angststörungen ben seit Mitte der 1990er Jah­ Alkohol-, Drogen- oder Medi­ re deutlich zugenommen. Nur bei Krebserkrankungen kamentenmissbrauch ist die Zahl der AU-Tage noch ??Welcher der folgenden Fakhöher als bei psychischen toren trug dazu bei, dass Störungen. Die Zahl der AU-Tage wuchs sich die Schätzungen der Prävalenzraten psychischer in letzter Zeit insbesondere in Störungen im Vergleich zu den Dienstleistungssektoren den 1980er Jahren nahezu mit erhöhten Anforderungen verdoppelt haben? an die Emotionsregulation. Seit den 1980er Jahren haben In der Praxis ist Überdiagnos­ berufliche und private Stres­ tizieren psychischer Störun­ soren stetig zugenommen. gen weit häufiger als Unter­ Das Spektrum psychischer diagnostizieren. Störungen wurde in den spä­ teren, revidierten Versionen der Diagnosesysteme ICD un DSM verglichen mit den 80er Jahren differenziert und er­ weitert. D Für Zeitschriftenabonnenten ist die Teilnahme am e.CME kostenfrei 204 | Psychotherapeut 2 · 2013 S eit Inkrafttreten des Psycho­ therapeutengesetzes im Jahr 1999 hat sich für psychisch gestörte Personen die direkte Zugänglichkeit zum Psycho­ therapeuten erheblich ver­ bessert. ??Welches Qualitätskriterium zeichnet gute bzw. valide epidemiologische Prävalenzstudien aus, die sich vorrangig mit der Frage der Zunahme von psychischen Störungen beschäftigen? In größeren Zeitabständen wiederholte Messungen bei denselben repräsentativen Populationen mit derselben Methodik hinsichtlich Stö­ rungskriterien, Erhebungs­ methode und Stichprobende­ sign. Die Erfassung der Persönlich­ keitseigenschaften aller Stu­ dienteilnehmer mit standar­ disierten, reliablen und vali­ den Testverfahren. Das Nicht-Verwenden „wei­ cher“ Indikatoren psychischer Gesundheit, die über die in DSM-IV bzw. ICD-10 verzeich­ neten Störungskriterien hin­ ausgehen (z. B. dimensiona­ le Maße für psychische Auffäl­ ligkeit). CME-Fragebogen as Anwenden von struktu­ D rierten klinischen Interviews im Gruppen-Setting zur Stei­ gerung der Studienökonomie. Das sorgfältige Ausschließen komorbider körperlicher Er­ krankungen, falls eine psychi­ sche Störung gegeben ist. ??Welche der folgenden Aussagen trifft zu? ie Prävalenz und der Be­ D handlungsbedarf psychischer Störungen sind in den letzten Jahrzehnten gleichermaßen dramatisch angestiegen. Nicht die Prävalenz psychi­ scher Störungen, sondern der Behandlungsbedarf ist in den letzten Jahrzehnten angestie­ gen. Nicht der Behandlungsbedarf psychischer Störungen, son­ dern deren Prävalenz ist in den letzten Jahrzehnten an­ gestiegen. Die Gesellschaft sieht sich mit einer „Psychiatrisierung nor­ maler Probleme“ konfrontiert, da ständig neue Krankheiten „erfunden“ werden. Die Gesellschaft ist in einem „age of depression“ angekom­ men – niemals zuvor litten so viele Menschen an schweren Depressionen. ??Psychische Störungen sind teure Störungen. Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu? Zusammenhänge zwischen psychischen Diagnosen und negativen Outcomes wie AUTagen sind hoch signifikant. ei psychischen Störungen ist B nicht nur die psychische, son­ dern auch die körperliche ge­ sundheitsbezogene Lebens­ qualität bedeutsam reduziert. Die Krankschreibungszeiten aufgrund körperlicher Diag­ nosen sind deutlich erhöht, wenn die Betroffenen zusätz­ lich psychische Diagnosen aufweisen. Der größte Kostenfaktor bei psychischenStörungen ist das ausgeprägte Inanspruchneh­ men psychiatrischer und psy­ chotherapeutischer Behand­ lungsangebote durch die Be­ troffenen. Unter den 20 wichtigsten Ursachen für krankheitsbe­ dingte Einschränkungen – gemessen in DALY (geschätz­ ter Verlust an Lebensjahren) – nimmt in Europa die unipola­ re „major depression“ den Spitzenplatz ein. ??Entscheiden Sie: Welche system erkannt und behan­ delt werden, ist auch von der individuellen lokalen Praxis hinsichtlich Diagnostik, Indi­ kation und Angebotssitua­ tion abhängig. Im Hinblick auf Krankschrei­ bungen kam es in den letzten Jahren zu einer Verlagerung von psychischen auf körperli­ che Diagnosen. Die „wahre Häufigkeit“ von Störungen kann besonders gut durch Schätzungen aus repräsentativen Bevölke­ rungsstudien beurteilt wer­ den. Diese zertifizierte Fortbildung ist 12 Monate auf springermedizin.de/ eAkademie verfügbar. Dort erfahren Sie auch den genauen Teilnahmeschluss. Nach Ablauf des Zertifizierungszeitraums können Sie diese Fortbildung und den Fragebogen weitere 24 Monate nutzen. der folgenden Aussagen ist falsch? Die Repräsentativität von Routinestatistiken, wie sie beispielsweise in Gesund­ heitseinrichtungen geführt werden, ist eingeschränkt, da von einem „Inanspruchnah­ me-Bias“ ausgegangen wer­ den muss. Ein aktives und informiertes Gesundheitsverhalten auf Pa­ tientenseite ist häufig mit so­ ziodemografischen und kul­ turellen Variablen assoziiert. Ob Personen mit psychischen Störungen vom Versorgungs­ Psychotherapeut 2 · 2013 | 205