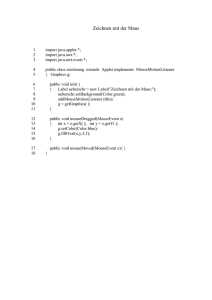

Method Detail

Werbung

DIPLOMARBEIT

WWW-Anbindung des Skriptums

für „Fehlertolerante Systeme“

ausgeführt am Institut für Computertechnik

der Technischen Universität Wien

unter der Anleitung von

o. Univ. Prof. Dr. Dietmar Dietrich

und

Dipl. - Ing. Dr. Thilo Sauter

ausgeführt durch

Roland RUßWURM

Schloßgasse 12

3264 Gresten

Matr. Nr. 9225885

Wien, 17. November 2002

___________________________________

(Roland Rußwurm)

Inhaltsverzeichnis

1

EINLEITUNG ....................................................................................................... 2

ABSTRACT ................................................................................................................. 2

2

WWW-ANBINDUNG............................................................................................ 4

2.1

EINLEITUNG .................................................................................................... 4

2.2

GRUNDLAGEN DER WWW DARSTELLUNG ......................................................... 4

2.2.1

Knoten ................................................................................................... 5

2.2.2

Verweise ................................................................................................ 5

2.2.3

Browser.................................................................................................. 6

2.2.4

Aufteilung der Informationen in Knoten.................................................. 7

2.2.5

Probleme bei Verweisen ........................................................................ 8

2.2.6

Struktur eines Hypertextsystems ........................................................... 8

2.2.7

Das Framing-Problem............................................................................ 9

2.3

ARCHITEKTUR EINES HYPERTEXTSYSTEMS ........................................................ 9

2.3.1

Datenbasis Schicht ..............................................................................10

2.3.2

HAM-Schicht........................................................................................10

2.3.3

Präsentationsschicht............................................................................10

2.4

DESIGNRICHTLINIEN BEI DER ERSTELLUNG VON HYPERTEXT DOKUMENTEN ......11

2.4.1

Allgemeines .........................................................................................12

2.4.2

Definition der einzelnen Seiten ............................................................12

2.4.3

Grafiken ...............................................................................................14

2.4.4

Text......................................................................................................14

2.4.5

Verweise ..............................................................................................15

2.5

EINBINDUNG DES SKRIPTUMS „FEHLERTOLERANTE SYSTEME“...........................16

2.5.1

Struktur ................................................................................................16

2.5.2

Bildschirmaufbau .................................................................................17

2.5.3

Drucktext..............................................................................................17

2.5.4

Grafiken ...............................................................................................18

3

VERTEILUNGSFUNKTIONEN ..........................................................................20

3.1

ZUFALLSGRÖßEN, DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTIONEN ..............................20

3.2

PARAMETER EINER VERTEILUNG .....................................................................25

3.2.1

Erwartungswert....................................................................................25

3.2.2

Standardabweichung und Varianz ......................................................26

3.2.3

Momente..............................................................................................28

3.3

DISKRETE VERTEILUNGEN ..............................................................................32

3.3.1

Zweistufige Grundgesamtheit und Urnenmodell ..................................32

3.3.2

Binomialverteilung ...............................................................................32

3.3.3

Hypergeometrische Verteilung.............................................................35

3.3.4

Poissonverteilung ................................................................................35

3.4

STETIGE VERTEILUNGEN ................................................................................38

3.4.1

Linearverteilung ...................................................................................38

3.4.2

Rechteckverteilung ..............................................................................38

3.4.3

Normalverteilung..................................................................................39

3.4.4

Normierte Normalverteilung .................................................................42

3.4.5

Logarithmische Normalverteilung ........................................................44

3.4.6

Exponentialverteilung ..........................................................................45

3.4.7

Weibull-Verteilung................................................................................46

3.4.8

3-parametrige Weibull-Verteilung : ......................................................47

3.5

LEBENSDAUERVERTEILUNG ............................................................................48

3.5.1

Definitionen..........................................................................................48

3.5.2

Badewannenkurve ...............................................................................52

3.6

AUSFALLRATE ...............................................................................................54

3.6.1

Ausfallarten..........................................................................................54

4 WAHRSCHEINLICHKEITSBERECHNUNGEN FÜR SERIEN- UND

PARALLELSCHALTUNGEN....................................................................................56

4.1

DEFINITIONEN ...............................................................................................56

4.2

ZUVERLÄSSIGKEITSSCHALTBILD ......................................................................56

4.3

WAHRSCHEINLICHKEITEN VON SYSTEMEN .......................................................57

4.3.1

Seriensystem .......................................................................................57

4.3.2

Parallelsystem .....................................................................................59

4.3.3

Serienparallelsystem ...........................................................................60

4.3.4

Vernetztes System...............................................................................63

4.4

DUALITÄTSPRINZIP.........................................................................................64

4.5

MODELLIERUNG.............................................................................................66

4.5.1

Einführung ...........................................................................................66

4.5.2

Beschreibung der Simulation ...............................................................66

4.5.3

Programmübersicht „Monte Carlo“ Simulation .....................................67

4.5.4

Histogramm .........................................................................................69

4.5.5

Probleme bei der Simulation................................................................72

4.6

TEILREDUNDANZ............................................................................................74

4.6.1

Definitionen..........................................................................................74

4.6.2

(k von n) System..................................................................................74

5 ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT VON SERIEN- UND

PARALLELSYSTEMEN ...........................................................................................78

5.1

DEFINITIONEN ...............................................................................................78

5.1.1

Zuverlässigkeit.....................................................................................78

5.1.2

Ausfall..................................................................................................80

5.1.3

Ausfallrate............................................................................................80

5.1.4

Verfügbarkeit .......................................................................................82

5.1.5

Sicherheit.............................................................................................83

5.1.6

Qualität ................................................................................................83

5.2

NMR-SYSTEME ............................................................................................84

5.2.1

Funktion ...............................................................................................84

5.2.2

Zuverlässigkeit des Systems ...............................................................85

5.2.3

Voter ....................................................................................................85

5.2.4

TMR-Systeme......................................................................................86

5.3

FEHLERBAUMANALYSE ...................................................................................88

5.4

STANDBY-SYSTEME .......................................................................................92

5.4.1

Funktion ...............................................................................................92

5.4.2

Cold-Standby .......................................................................................92

5.4.3

Hot-Standby.........................................................................................95

5.4.4

Fehlererkennung..................................................................................96

5.4.5

Umschalter...........................................................................................96

5.4.6

Fail-Soft-Systeme ................................................................................97

5.4.7

Fail-Safe-Systeme ...............................................................................98

LITERATUR............................................................................................................ 100

DOKUMENTATION ................................................................................................ 104

5.5

CLASS HIERARCHY ...................................................................................... 105

5.6

CLASS DISTCANVAS .................................................................................... 106

5.7

CLASS MYCANVAS ...................................................................................... 108

5.8

CLASS DISTRIPANEL.................................................................................... 111

5.9

CLASS GLOBALPANEL ................................................................................. 112

5.10 CLASS LOCALPANEL.................................................................................... 114

5.10.1 LocalPanel ......................................................................................... 114

5.11 CLASS DISTRIBUTIONSCREEN ...................................................................... 115

5.12 CLASS HELPSCREEN ................................................................................... 117

5.13 CLASS INFO SCREEN .................................................................................... 119

5.14 CLASS MONTECARLO .................................................................................. 121

DANKSAGUNG ...................................................................................................... 124

1 Einleitung

Seite 1

1 Einleitung

1 Einleitung

Die folgende Arbeit zeigt die Möglichkeiten der Darstellung von wissenschaftlichen

Unterlagen im World Wide Web und deren Einsatzmöglichkeiten auf.

Als Beispiel wurde eine Ausarbeitung für die Vorlesung „Fehlertolerante Systeme“

herangezogen. Neben der Behandlung von Verteilungsfunktionen und der Wahrscheinlichkeitsberechnung von Serien- und Parallelsystemen wird auch die Zuverlässigkeit und Sicherheit von solchen Systemen betrachtet. Um die Theorie auch praktisch begreiflich zu machen, wurde eine Java basierte Software inkludiert welche die

Simulation von fehlertoleranten Systemen im Web ermöglicht.

Abstract

The diploma thesis shows the possibilities for presenting scientific papers on the

Internet. As an example the material for a lecture about “reliable systems” was elaborated.

The theoretical part covers distribution functions and probability of parallel- and serial

systems. Additionally, the reliability and safety of technical systems is covered from a

mathematical viewpoint. To show the practical implications of such systems there is a

Java software available to simulate the behaviour of a complex system consisting of

serial and parallel elements.

Seite 2

1 Einleitung

Seite 3

2 WWW-Anbindung

2 WWW-Anbindung

2.1 Einleitung

Sämtliche Unterlagen, die für Fehlertolerante Systeme erstellt wurden, sollen im Internet präsent sein. Erstens ermöglicht dies einen einfacheren und schnelleren Zugang zu den Informationen. Andererseits können Studenten oder andere Interessierte sehr kostengünstig zu der benötigten Information gelangen und nur jene Teile

laden und eventuell ausdrucken, welche für sie relevant sind.

Da es sich bei dieser Form der Darstellung um ein anderes Medium handelt als bei

normalen Skripten bzw. Büchern, wird zuerst noch auf die Besonderheiten der elektronischen Publikation eingegangen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse sollen danach für die elektronische Darstellung dieses Skriptums verwendet werden.

Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Hypertext/media und konventionellen Medien liegt darin, dass der Anwender selbst entscheidet, welche Information

er beachtet und welche Informationen er vernachlässigt. Geht man zum Beispiel davon aus, dass jemand jeden Tag eine Stunde Nachrichten konsumiert, so verbringt

er im Laufe seines Lebens an die 20.000 Stunden damit, sich über das Weltgeschehen zu informieren. Würde man diese Zeit halbieren (etwa durch Nichtbeachtung der

uninteressanten Nachrichten durch Einsatz eines Hypertextsystems) so würde das

einer Steigerung der effektiv verfügbaren Zeit um ein Jahr entsprechen [NIEL90]. In

diesem einfachen Beispiel zeigt sich bereits das mögliche Potential durch diese neue

Form der Informationsdarstellung.

2.2 Grundlagen der WWW Darstellung

Werden Informationen elektronisch in einer Datenbank abgelegt, diese Informationen

in handliche Einheiten aufgeteilt und mit Verweisen verbunden, dann spricht man von

einem Hypertextsystem. Das Lesen des Hypertextes erfolgt im Gegensatz zu konventionellen Medien (Bücher, Video, Zeitschriften,...) nicht linear. Damit ist der Weg

des Benutzers durch die Informationen nicht vorgegeben, sondern kann interaktiv

von ihm mitbestimmt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Definition ist die

Aufgabe des Hypertextsystems, dem Benutzer die gesuchten Informationen so

schnell wie möglich zu liefern. Die Anordnung der Informationen und die Verbindungen zwischen diesen Informationseinheiten sollen so ausgelegt sein, dass der Benutzer mit möglichst geringem Zeitaufwand seine gewünschte Information findet.

Bestehen die Informationen zu einem erheblichen Teil aus Multimediakomponenten

(Bilder, Musik, Videosequenzen), spricht man auch von einem Hypermediasystem.

Seite 4

2 WWW-Anbindung

Ein sehr wichtiger Punkt bei der Erstellung von Hypertext ist das Verständnis der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Informationsobjekten sowie die Auswirkung

des Systems auf den menschlichen Benutzer. Deshalb wird zuerst eine Definition der

einzelnen

Komponenten eines Systems vorgenommen.

Inhalt

Thema eins

Thema zwei

Thema drei

Informationen zu

Thema eins.

Mehr über

Thema zwei

folgt.

Thema zwei

ist auch ein

Knoten.

Thema eins

und Thema

drei ebenfalls.

2.2.1 Knoten1

Thema drei.

Aber Thema

zwei und Thema

zwei, mitte hat

auch Infos.

Abb. 2.1. : Knoten und Verzweigungen

Unter einem Knoten

versteht man eine

Einheit von Informationen, welche dem

Anwender präsentiert werden. Ein

Knoten wird als eine

Seite, welche auch

über mehrere Bildschirme

reichen

kann, dargestellt und

sollte nur zusammengehörige Informationen beinhalten.

Wie groß einzelne

Knoten

gestaltet

werden, darüber gibt es unterschiedlichste Ansichten. Da dies ein sehr wichtiger

Punkt bei der Gestaltung eines Hypertextsystems ist, soll später noch ausführlicher

darauf eingegangen werden.

2.2.2 Verweise2

Um die Verbindung zwischen unterschiedlichen Knoten herzustellen, werden Verweise benutzt. Diese Verweise können aus markierten Teilen im Text oder auch als

Grafiksymbole dargestellt werden. Die Verbindung zweier Knoten durch einen Verweis kann sowohl in nur einer Richtung stattfinden als auch bidirektional sein.

1

2

Oft auch als „node“ bezeichnet

Findet man häufig auch unter der Bezeichnung „link“

Seite 5

2 WWW-Anbindung

Als eine Sonderform des Verweises können Anmerkungen3 betrachtet werden. Diese

entsprechen der Funktion einer Fußnote in einem konventionellen Text und können

in einem eigenen Fenster oder in einem reservierten Bildschirmbereich dargestellt

werden. Dadurch verliert der Benutzer den Text nicht aus dem Blickfeld und kann

dennoch Zusatzinformationen erhalten.

Auch die Verzweigung zu Referenzseiten oder Referenzinformationen kann mit Verweisen realisiert werden. Hier sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die referenzierten Seiten auch gültig sind. Besonders bei schnelllebigen Referenzseiten sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob der Verweis auch noch an die

richtige Stelle verweist.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von Verweisen besteht darin, dass damit andere Programme gestartet werden, wie z.B. eine Tabellenkalkulation oder ein Textverarbeitungsprogramm.

Verweise selbst können auch dynamisch sein, um dem Benutzer die Funktion des

Verweises deutlicher vor Augen zu führen. Als Anwendungsgebiet denke man nur an

Verweise auf Audio- oder Videomaterial.

Weiters stellt sich die Frage, ob Verweise nur an den Beginn von Knoten verweisen,

also jeweils an den Beginn einer Informationseinheit, oder auch an beliebige Stellen

im Knoten.

Für die Klarheit und Übersichtlichkeit des Hypertextsystems ist es eindeutig günstiger, nur an den Beginn von Knoten zu verweisen. Möchte man allerdings präzise

Verweise verwenden, so lässt sich das nur mit Verweisen an Stellen innerhalb von

Knoten realisieren. Dabei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass der Lesefluss

(Informationsfluss) des Benutzers unabhängig vom verwendeten Verweis nicht gestört werden sollte.

2.2.3 Browser

Unter einem Browser versteht man ein Programm, welches zur Darstellung von Hypertextinformationen dient und die Schnittstelle zum Benutzer schafft. Da ein Browser nur Informationen darstellen kann, deren Protokoll er dekodieren kann, ist ein

wichtiger Gesichtspunkt die Unterstützung aller gängigen Protokoll- und Medienformate.

3

Auch als „annotations“ bezeichnet

Seite 6

2 WWW-Anbindung

2.2.4 Aufteilung der Informationen in Knoten

Sehr oft stellt sich die Aufgabe, bereits vorhandene Texte oder Informationen an ein

Hypertextsystem anzupassen bzw. umzuwandeln. Eine der wichtigsten Aufgaben

dabei ist die Aufteilung des vorhandenen Materials in einzelne Informationseinheiten,

sogenannte Knoten.

Hier soll kurz auf diese Möglichkeiten der Unterteilung eingegangen werden.

Bei der Aufteilung eines Textes in einzelne Einheiten ergeben sich prinzipiell drei

Möglichkeiten :

•

Lineare Struktur

Das Dokument erhält eine lineare Struktur wie auch in konventionellen Texten.

Der Text wird gelesen durch Weiterblättern der Seiten. Durch zusätzliche Links

können Sprünge zu anderen Textstellen oder anderen Dokumenten ausgeführt

werden. Durch Verwendung dieser einfachen Struktur lässt sich zwar eine Umsetzung eines vorhandenen Textes in einen Hypertext am schnellsten realisieren,

allerdings werden die Vorzüge des Hypertextsystems am schlechtesten genutzt.

•

Karten4

Das Dokument wird in kleine Informationseinheiten unterteilt, welche entweder

vom Autor festgesetzt werden oder durch die Größe des Bildschirms vorgegeben

wird. Damit ergibt sich für den Anwender der Vorteil von kleinen und übersichtlichen Informationseinheiten (im Idealfall passt eine Informationseinheit vollständig

auf den Bildschirm). Allerdings kann es durch schlechte Auswahl dieser Karten

zu einer sehr ungünstigen Reihenfolge durch Verweise kommen. Dieses Problem,

auch „Chunking Problem“ genannt, wird besonders durch die unterschiedliche

„Sichtweise“ des Autors und des Anwenders verstärkt. Ein Vorteil bei der Verwendung dieser Struktur liegt in den verschiedenen Möglichkeiten des Benutzers

das vorhandene Dokument zu betrachten. Der Benutzer kann sich auf einem vorgegebenen Pfad des Autors bewegen (meist durch eine Art Inhaltsverzeichnis

vorgegeben) oder auch völlig selbständig durch das Dokument wandern.

•

Fragmentierte Ansichten

Bei dieser Methode der Darstellung wird versucht, die Informationseinheiten so

weit wie möglich aufzuteilen. Das heißt, einzelne Sätze ebenso wie einzelne

Phrasen werden als abgeschlossene Informationseinheiten betrachtet, welche bei

4

Oft wird in der Literatur hier auch der Begriff „chunks“ oder „cards“ verwendet

Seite 7

2 WWW-Anbindung

Bedarf dem Anwender präsentiert werden. Dies können einerseits Informationen

sein, welche einem Dokument zugeordnet werden, wie auch Informationen von

externen Quellen.

Diese Art der Präsentation von Information ist zwar eine der interessantesten und

mit Sicherheit auch flexibelsten, hat dadurch jedoch auch den Nachteil, sehr

komplex in der Zusammenstellung der Datenbasis zu sein.

Ein weiteres Problem bei der Darstellung von Informationen ist die nicht-kontextsensitive Darstellung. Das heißt, dass die dargestellte Information unabhängig von der

Vorgeschichte ist, und sich nicht danach richtet, welche Informationen bereits abgefragt wurden.

2.2.5 Probleme bei Verweisen

Verweise haben sehr oft die Funktion eines Sprunges von einem Knoten zu einem

anderen, ohne eine direkte Rückkehrmöglichkeit zu bieten oder den Weg des Sprunges aufzuzeigen.

Studien haben gezeigt, dass Sprünge in Hypertextdokumenten mehr zur Verwirrung

des Benutzers beitragen als zum Verständnis [NIE89]. Eine Lösung ist die Verwendung von Pop-up Erklärungen, welche bei Anwählen des Verweises (oder fraglichen

Wortes) in den Vordergrund treten. Damit wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten, zusätzliche Informationen über das Sprungziel zu bekommen. Eine weitere Lösungsmöglichkeit besteht darin, einen speziellen Teil der Benutzeroberfläche für

Verweiserläuterungen (bzw. zusätzliche Erklärungen) freizuhalten. Dies hat eine ähnliche Funktion wie die Fußnoten in konventionellen Texten.

Eine gewisse Entschärfung des Problems kann durch hierarchische Verweise geschaffen werden. Damit ist gemeint, dass es möglich ist, einige Verweise zurück bzw.

nach vorne zu gehen. In heutigen Browsern ist diese Funktion (vorwärts/rückwärts)

meistens standardmäßig implementiert.

2.2.6 Struktur eines Hypertextsystems

Bei der Struktur von Hypertextdokumenten gibt es angefangen bei der streng hierarchischen Struktur (rein linear oder baumorientiert), bis zur Vollvermaschung der Knoten alle Möglichkeiten. Das entscheidende Kriterium für die Auswahl der Struktur sollen jedoch nicht die technischen Möglichkeiten sein, sondern der menschliche Benutzer.

Menschliche Benutzer sind in der Lage, sich kurzfristig etwa 7 2 Einzelinformationen zu merken [MIL56]. Bezieht man diese relative geringe Merkfähigkeit des MenSeite 8

2 WWW-Anbindung

schen in die Betrachtung mit ein, so ergibt sich, dass ein Anwender niemals mehr als

5 Ebenen in einem Dokument vorfinden sollte. Durch diese relative geringe Anzahl

von Hierarchien (praktisch werden meist nur 3 Ebenen verwendet) hat der Benutzer

jederzeit den Überblick über die Gesamtstruktur des Dokumentes.

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Struktur und der Verweise ist

eine schleifenfreie Gestaltung aller Komponenten. Das heißt, es soll nicht möglich

sein, dass der Benutzer durch die Verweise immer wieder die gleichen Knoten zu

sehen bekommt.

Aus den beiden oben genannten Punkten folgt auch, dass der Benutzer jederzeit die

Möglichkeit haben soll zu wissen, in welchem Bereich des Gesamtdokumentes er

sich gerade befindet.

2.2.7 Das Framing-Problem

Neben den Informationen welche durch das Dokument oder die Datenbank zur Verfügung gestellt werden, gibt es auch noch zahlreiche Zusatzinformationen aus externen Quellen. Diese externen Quellen werden entweder direkt in das eigene Dokument eingebunden oder es wird mit Verweisen auf diese Quellen gearbeitet. Hier

muss darauf geachtet werden, dass eine klar definierte Grenze zwischen den eigenen Informationen und den externen Informationen gezogen wird. Es stellt sich also

das Problem wie viele Informationen in das Dokument eingebunden werden und auf

wie viele Informationen extern verwiesen wird (wo die Grenze bzw. der Rahmen des

Dokumentes angesiedelt wird).

2.3 Architektur eines Hypertextsystems

Es gibt verschiedene Modelle für die Beschreibung von Hypertextsystemen. Ein relativ einfaches, aber dennoch ausreichendes Modell für das allgemeine Verständnis

soll hier beschrieben werden. Betrachtet man den Aufbau eines Hypertextsystems,

so kann man nach Campell und Goodman [FCIT98] drei verschiedene Schichten unterscheiden. Diese drei Schichten unterscheiden sich durch die Funktion und die

Repräsentation der Daten deutlich. Zuerst sollen die drei Schichten kurz erläutert

werden (Abb. 2.2).

Seite 9

2 WWW-Anbindung

2.3.1 Datenbasis Schicht

Dies ist die unterste Schicht des Modells und beschreibt die einzelnen Datenobjekte.

Alle im Hypertextsystem verwendeten Daten, also sowohl Knoten wie auch Verweise

und die zugehörigen Texte, Bilder, Animationen, Programme usw. liegen als einzelne

Datenobjekte vor. Hier kann auf bestehende Datenbanksysteme zurückgegriffen

werden, um die Daten sicher abzulegen und schnell aufzufinden. In dieser Schicht ist

noch nicht definiert wie die einzelnen Daten aufeinander einwirken.

2.3.2 HAM-Schicht5

Diese Schicht hat die Aufgabe, die Wechselwirkungen zwischen den Knoten sowie

die Verweise zu definieren. Hier können Daten auch in entsprechende Standardformate eingepasst werden, um die Verwendung unterschiedlicher Hypertextsysteme

zu ermöglichen. Damit wird allerdings noch nicht festgelegt, wie sich die Daten für

den Benutzer schlussendlich darstellen. Hier geht es nur um die Aufbereitung der

Datenobjekte in ein zusammenhängendes System von Informationen (Knoten).

2.3.3 Präsentationsschicht

In der obersten Schicht des Modells findet

man die Definition des Userinterfaces. Es

wird also definiert, in welcher Form die

Daten dem Benutzer präsentiert werden.

Weiters entscheidet sich hier, welche

Möglichkeiten dem Benutzer zur Verfügung stehen, um die Daten zu betrachten.

Hier können auch, abhängig von der Art

des Benutzers, verschiedene Ansichten

definiert werden. So könnten Benutzer mit

Schreibrechten ausgestattet werden, um

Abb. 2.2. : Die drei Schichten des HAM

Modells

5

die Datenbasis zu ergänzen, während andere Benutzer nur die Möglichkeit haben,

auf die gespeicherten Daten lesend zuzugreifen. Auch eine Differenzierung der

Hypertext Abstract Machine

Seite 10

2 WWW-Anbindung

Benutzer anhand deren Kenntnis des Materials wäre denkbar. Damit könnten Einsteiger in das jeweilige Thema nur die wichtigsten Informationen präsentiert bekommen, während der fortgeschrittene Benutzer mit vielen zusätzlichen Informationen

versorgt werden könnte.

Hier können auch unterschiedliche Ansichten der Daten zur Auswahl stehen. Einige

Möglichkeiten wären :

•

Fenster

Alle Knoten werden in einem Fenster angezeigt durch welches man sich mit Cursor/Maus bewegen kann.

•

Mehrere Fenster

Die unterschiedlichen Knoten werden auch in unterschiedlichen Fenstern angezeigt. Damit ergeben sich gute Vergleichsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Knoten für den Benutzer. Allerdings steigt die Komplexität der Datenpräsentation.

•

Fischaugensicht

Diese spezielle Art der Darstellung zeigt alle Informationen, die sich direkt an der

aktuell betrachteten Stelle des Dokumentes befinden (also direkt beim Benutzer),

aber nur Überblicke bei weiter entfernten Informationen. Man sieht also das aktuelle Kapitel ausführlich, während man von anderen Kapiteln beispielsweise nur

die Überschrift sehen würde.

Das Interface für die Datendarstellung sollte so weit wie möglich im gesamten Hypertextsystem gleich sein. Damit gibt man dem Anwender die Möglichkeit, sich an eine einheitliche Oberfläche zu gewöhnen und auf sämtliche Informationen mit der

gleichen Benutzeroberfläche zugreifen zu können.

Auch zusätzliche Funktionen, wie das Suchen im Dokument, das Ablegen von Verknüpfungen usw. werden hier definiert.

2.4 Designrichtlinien bei der Erstellung von

Hypertext Dokumenten

Aufgrund der zuvor besprochenen Grundlagen des Aufbaus von Hypertextdokumenten und den dabei auftretenden Schwierigkeiten, ergeben sich einige praktische

Richtlinien, wie solche Dokumente elektronisch realisiert werden können. Im folgenSeite 11

2 WWW-Anbindung

den die wichtigsten Richtlinien für ein möglichst effektives und für den Anwender gewinnbringendes Design.

Diese Designrichtlinien beziehen sich auf gängige Browser, welche derzeit (Mitte

1998) als Standardsoftware anzusehen sind. Unter der Größe „Bildschirm“ wird hier

eine darstellbare Seite auf einem Gerät verstanden, wobei im Folgenden von einer

Minimalgröße von 800x600 Pixel ausgegangen wird. Diese Minimalgröße dürfte einen Großteil aller verwendeten Geräte (inklusive Notebooks) abdecken.

2.4.1 Allgemeines

•

Definition des Gesamtinhaltes und der Dokumentenstruktur

Bevor mit der Erstellung des Dokumentes in elektronischer Form begonnen wird, soll

genau definiert werden, wie der Inhalt aussieht. Weiterhin soll definiert werden, wie

die Aufteilung der Informationen auf einzelne Seiten erfolgt und wie die Struktur des

Gesamtdokumentes aussieht.

•

Unterstützung unterschiedlicher Browser

Das gesamte Hypertextdokument soll so erstellt werden, dass es mit den gängigsten

Browsern ansprechend dargestellt werden kann. Dies erfordert eine Beschränkung

auf ein Subset der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Die Verwendung von

proprietären Erweiterungen zu den Standards (HTML, HTTP) ist nicht zu empfehlen,

da die Darstellung auf anderen Browsern undefiniert ist.

•

Ausdruckbare Version bereitstellen

Um dem Anwender das aufwendige Kopieren und Zusammenfügen der einzelnen Informationsseiten zu ersparen, soll eine ausdruckbare Version des Gesamttextes sowie der einzelnen Kapitel zur Verfügung stehen. Diese sollte so weit wie möglich

auch in verschiedenen Formaten vorliegen (z.B. Postscript und pdf). Im speziellen

müssen Versionsunterschiede bzw. Betriebssystemunterschiede berücksichtigt werden (Zeilenumbrüche, Querverweise, usw.).

2.4.2 Definition der einzelnen Seiten

•

Titelseite nicht größer als ein Bildschirm

Dadurch erhält der Anwender sofort einen Überblick über das Angebot auf dieser

Seite, ohne weiterblättern zu müssen. Weiterhin sollte die Titelseite möglichst klar

und übersichtlich gestaltet sein, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen. Auch

die Verwendung aufwendig gestalteter Titelseiten sollte so weit wie möglich vermieSeite 12

2 WWW-Anbindung

den werden, um Benutzer mit langsameren Netzanbindungen (33.6 kbps) nicht unnötig lange Wartezeiten zuzumuten.

•

Informationsseiten (Knoten) nach Möglichkeit nicht größer als 2 bis 3 Bildschirme

Die einzelnen Informationsseiten sollten nicht größer als 2 bis 3 Bildschirme sein um

den Benutzer eine möglichst einfache Orientierung zu ermöglichen. Dadurch wird

verhindert, dass der Benutzer den Bezug zu davor- oder dahinterliegenden Seiten

verliert.

•

Erstellungsdaten auf jeder Seite

Jede einzelne Informationsseite soll Copyright, Autor, Erstellungsdatum und URL

enthalten. Die URL dient dazu ein späteres Aufsuchen einer Seite zu erleichtern, falls

die Seite nur als Ausdruck zur Verfügung steht.

•

Unterstützung einer Feedbackmöglichkeit

Der Anwender soll die Möglichkeit haben, zu einer Seite eigene Anregungen, Korrekturen oder Ergänzungen mitteilen zu können. Im einfachsten Fall lässt sich das durch

ein einfaches „mailto:“-tag erreichen, das direkt auf den Autor verweist. Diese Feedbackmöglichkeit soll durch den Anwender möglichst schnell und einfach erreichbar

sein, damit sie auch genutzt wird.

Seite 13

2 WWW-Anbindung

2.4.3 Grafiken

•

Nur notwendige Grafiken

Jede Grafik soll zur Verdeutlichung eines Sachverhaltes notwendig sein. Bei langsamen Verbindungen (z.B. über Modem) kann die Übertragungszeit durch Bilder

stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Wartezeiten veranlassen viele Benutzer, eine Hypertextseite wieder zu verlassen.

•

Möglichst kleine Grafiken mit wenigen Farben

Je kleiner eine dargestellte Grafik und je geringer die Farbanzahl ist, umso geringer

ist der Speicherbedarf und damit auch die Übertragungszeit. Eine Limitierung der

Größe einer Grafik hat außerdem den Vorteil, dass die Grafik vollständig auf einem

Bildschirm dargestellt werden kann.

•

Benutzen kleiner Bilder6 als Vorschau

Um den Platz einer Seite nicht übermäßig durch Grafiken auszulasten und um die

Ladezeiten von Hypertextseiten möglichst gering zu halten, können auch kleine „Vorschaubilder“ verwendet werden. Die vollständige Größe eines solchen Bildes wird

nur auf ausdrücklichen Wunsch des Benutzers geladen.

•

Benutzung von JPEG für Fotodarstellungen oder Bilder mit vielen Farben.

•

Benutzung von GIF für stark strukturierte Bilder mit wenigen Farben.

2.4.4 Text

•

Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund

Um die Lesbarkeit des Textes für den Anwender zu erhöhen, sollte schwarzer Text

auf weißem Grund verwendet werden. Dies kommt auch den Lesegewohnheiten von

herkömmlichen Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften) sehr nahe.

6

Diese verkleinerten Ausgaben von Bildern werden oft auch als thumbnails bezeichnet.

Seite 14

2 WWW-Anbindung

•

Möglichst wenig Spezialeffekte

Es sollten möglichst wenige Spezialeffekte (blinkender Text, verschiedenfarbiger

Text, bewegte Buchstaben,...) eingesetzt werden, um einen klar formatierten Text zu

erhalten. Auch die Schriftart sollte einheitlich gewählt werden. Hervorhebungen können durch „kursiv“ oder „fett“ formatierte Wörter vorgenommen werden. Unterstrichene Textpassagen sollten nicht zur Hervorhebung verwendet werden, da die Verwechslungsgefahr mit Verweisen hoch ist.

2.4.5 Verweise

•

Möglich aussagekräftige Wörter oder Textphrasen

Textpassagen, die als Verweise dienen, sollten möglichst klar darauf hinweisen, wohin der Verweis zeigt. Anstatt „Hier drücken um ein Beispiel einer Verteilungsfunktion

zu sehen“ sollte besser „Beispiel einer Verteilungsfunktion“ gewählt werden. Weiters

sollte vermieden werden, einzelne Ziffern oder Buchstaben als Verweise zu verwenden, da die Auswahl einigen Anwendern Schwierigkeiten bereiten kann.

•

Verweise zu externen Quellen regelmäßig überprüfen

Die Kontrolle der internen Verweise kann als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Besonders bei Verweisen zu externen Quellen muss jedoch darauf geachtet

werden, dass in angemessenen Zeitabständen überprüft wird, ob der Verweis noch

gültig ist. Besonders in Umgebungen, die sich so schnell verändern wie das Internet,

können Verweise in relativ kurzer Zeit ungültig werden. Solche Verweise hinterlassen

beim Benutzer den Eindruck einer nicht aktuell gehaltenen Seite.

•

Navigationshilfen auf den einzelnen Seiten

Auf jeder Seite sollen Navigationshilfen vorhanden sein, um sich im Text zurück oder

vorwärts bewegen zu können. Auch ein Verweis auf die Titelseite oder den Kapitelbeginn stellt sich als sehr hilfreich dar. Obwohl diese Funktionen auch in den meisten

gängigen Browsern vorhanden sind, kann nie definiert werden, wie der Anwender auf

die jeweilige Seite gelangt ist und wie sich die Navigationshilfen des Browsers

verhalten. Im speziellen bei der Verwendung von Frames stellen sich die

Browserhilfen als ungeeignet heraus.

Seite 15

2 WWW-Anbindung

•

Zusatzinformationen für Verweise die Filetransfers betreffen.

Verweise, die einen Filetransfer initiieren, sollen immer einen Hinweis darauf enthalten um welche Art von Daten es sich handelt und wie groß das zu übertragende File

ist. Ein Beispiel wäre „Skriptum für Fehlertolerante Systeme (Word Dokument – 765

KByte)“

2.5 Einbindung des Skriptums „Fehlertolerante Systeme“

Nachdem die Eigenschaften eines Hypertextsystems kurz erklärt wurden, soll nun

eine Implementierung aufgezeigt werden. Es soll das Dokument „Fehlertolerante

Systeme“ als Hypertext System veröffentlicht werden.

2.5.1 Struktur

Zuerst ein Überblick über die Struktur des Dokumentes und die Aufteilung in einzelne

Knoten. Da ein Knoten möglichst zusammengehörige Informationen enthalten soll

und eine Größe von etwa 3-5 Bildschirmen nicht überschreiten soll, wird jedes Unterkapitel als ein Knoten betrachtet.

Inhaltsverzeichnis

Informationen

Erklärungen

Abb. 2.3. : Unterteilung des Bildschirms

Von jedem Knoten gibt es einerseits Verweise zu Fußnoten und Abkürzungen sowie

zu den wichtigsten anderen Knoten. Am Ende jedes Knotens, also jedes Unterkapitels gibt es Verweise zum vorhergehenden Kapitel, zum nachfolgenden Kapitel und

zum Inhaltsverzeichnis. Damit wird sichergestellt, dass man jederzeit die lineare Abfolge der Kapitel nachvollziehen kann.

Seite 16

2 WWW-Anbindung

Bei der Verwendung von Bildern, Animationen oder sonstigen Programmen, werden

diese nur als Verweis (auch als Icon) dargestellt und erst bei Aktivierung dieses Verweises wird das jeweilige Objekt geladen. Damit wird eine Überfrachtung des Bildschirms vermieden und eine klarere Struktur eingehalten.

2.5.2 Bildschirmaufbau

Nun zum Bildschirmaufbau des Hypertextsystems. Der Bildschirm wird in drei unterschiedliche Bereiche unterteilt:

•

Inhaltsverzeichnis

Hier wird ein linear strukturiertes Inhaltsverzeichnis angezeigt, welches auf jedes

Kapitel einen Verweis hat. Damit kann man schnell und unkompliziert in jeden beliebigen Teil des Dokumentes verzweigen.

•

Informationen

Dies ist der Hauptbildschirm für die Darstellung des Fließtextes, der Bilder, Rechenbeispiele usw. Dieser Teil soll auch farblich von den beiden anderen Teilen

abgehoben sein, um seine Bedeutung hervorzuheben.

•

Erklärungen

Bei den Erklärungen findet man kurze Erläuterungen zu besonderen Begriffen,

Fußnoten und eventuell auch Literaturhinweise sowie externe Quellen. Durch das

Ablegen in einem gesonderten Bereich wird die Darstellung der Information nicht

beeinflusst.

2.5.3 Drucktext

Das gesamte Dokument wird als Wordfile zur Verfügung gestellt, um dem Benutzer

auch das Laden und Ausdrucken des Dokumentes zu ermöglichen. Weiters wird jedes einzelne Kapitel ebenfalls als eigenes Dokument zur Verfügung gestellt, falls ein

Benutzer nur an einem Teilbereich des Dokuments interessiert ist.

Seite 17

2 WWW-Anbindung

2.5.4 Grafiken

Grafiken werden hauptsächlich im GIF-Format abgespeichert, da dies für Diagramme

eine sehr gute Komprimierung ergibt. Sollten umfangreichere Diagramme notwendig

sein, dann werden im Dokument nur Verweise darauf abgelegt, welche bei Bedarf

verwendet werden können.

Abb. 2.4. : Beispielausdruck eines möglichen Bildaufbaus

Seite 18

2 WWW-Anbindung

Seite 19

3 Verteilungsfunktionen

3 Verteilungsfunktionen

Am Beginn des Skriptums wird der Unterschied zwischen der klassischen und der axiomatischen Wahrscheinlichkeitsrechnung erläutert. Im Grunde ist es selbstverständlich, dass ideale Systeme der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie

das Würfelspiel oder die Spielkarten, nicht ausreichend für die Beschreibung realer

Prozesse in der Elektrotechnik sind. Im folgenden stellt sich daher die Aufgabe, die

Berechnungsmethoden von Wahrscheinlichkeiten des axiomatischen Modells aufzubereiten, um auch nicht ideale Prozesse beschreiben zu können.

3.1 Zufallsgrößen, Dichte- und Verteilungsfunktionen

Während in den vorigen Kapiteln eine Zufallsgröße etwa die Wahl einer Karte beim

Kartenspiel oder die Augenzahl des Würfels darstellte, handelt es sich jetzt bei Zufallsgrößen um

die Lebensdauer eines Systems

die „exakte“ Größe von Bauteilen

Zuerst wollen wir eine Merkmalsmenge M festlegen, welche die einzelnen Elementarereignisse enthält. Bildet man

eine solche Menge M durch

Aufzählung, so ist es gleichgültig wie die einzelnen Elemente angeordnet werden.

Damit gilt also für die einzelnen Elemente

{e1,e2,e3} = {e3,e1,e2}

Jedem dieser Elementarelemente ei aus der Merkmalsmenge M wird nun eine Zahl

e

e

e

e

X(e1) X(e2)

e

X(e3)

X(e4)

X(e5)

Abb. 3.1 : Definition der Zufallsvariablen

Seite 20

3 Verteilungsfunktionen

zugeordnet. Diese Zuordnung (=Funktion) wird Zufallsgröße7 genannt (Abb. 3.1).

Diese Funktion ist also eindeutig definiert und keineswegs zufällig, wie der Begriff

Zufallsgröße vermuten lassen könnte. Zufällig ist nur das Experiment selbst. Ab nun

werden Zufallsgrößen mit großen Buchstaben, also X(e), geschrieben und jene Werte die sie annehmen mit Kleinbuchstaben, also x i.

Damit lässt sich direkt formulieren :

X ( e) ≤ ∞

X ( e) ≤ −∞

≡

≡

M

= vollständige Merkmalsmenge

0

= Nullmenge

Weiterhin können Zufallsgrößen diskret oder stetig sein.

Eine Zufallsgröße heißt dann diskret, wenn sie nur abzählbar viele Werte annehmen

kann .

Eine Zufallsgröße heißt dann stetig, wenn sie innerhalb eines Intervalls jeden reellen

Zahlenwert annehmen kann. Der Unterschied der beiden Zufallsgrößen lässt sich in

Abb. 3.2 und Abb. 3.3 sehr deutlich ausmachen :

F(x)

F(x)

1.

1.

0.

0.

0

1

2

x

3

Abb. 3.2 : Funktion einer diskreten Zufallsvariablen

Abb. 3.3 : Funktion einer stetigen Zufallsvariablen

Die Wahrscheinlichkeit für die Untermenge A einer Merkmalsmenge M kann nach

7

Anstatt des Begriffes Zufallsgröße findet man auch die Begriffe Zufallsvariable oder

stochastische Variable

Seite 21

3 Verteilungsfunktionen

P ( A) =

P (ei )

ei∈M

berechnet werden. Analog dazu kann man die Wahrscheinlichkeit definieren, dass

X(e) ∈ [a,b] ist. Mit der Normierungsbedingung

∞

f ( x )dx = 1

−∞

gilt

b

( Gl. 3.1 )

P (a < X (e) ≤ b) = f ( x )dx

a

Die Funktion f(x) wird im folgenden als Dichtefunktion8 bezeichnet, welche nicht unbedingt eine kontinuierliche Funktion sein muss, wie das Integral in ( Gl. 3.1 vermuten lassen könnte. Speziell bei diskreten Verteilungen ist f(x) nicht kontinuierlich.

Betrachtet man weiters jene Wahrscheinlichkeit P(X(e) ≤ x) dafür, dass die Zufallsgröße Werte annimmt, die kleiner oder gleich x sind, so erhält man die Verteilungsfunktion9 F(x) einer diskreten Zufallsvariable

F ( x ) = P ( X ( e) ≤ x ) =

f ( xi )

xi ≤ x

Analog dazu gilt für eine stetige Zufallsgröße X(e) die Beziehung

F ( x) =

x

f (t ) ⋅ dt

−∞

falls f(t) eine nichtnegative Funktion ist.

8

Es werden auch die Begriffe Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion oder Dichte der Zufallsvariablen verwendet.

9

Auch Summenfunktion, Verteilungsfunktion der Zufallsgröße oder Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion genannt

Seite 22

3 Verteilungsfunktionen

Daraus folgt :

F (−∞) = 0, F ( x) ≥ 0, F (∞) = 1

Je nach Art der Merkmalsmenge können die Dichtefunktion und die Verteilungsfunktion kontinuierliche oder diskrete Funktionen sein. Für diskrete Werte der Zufallsgröße ist die Verteilungsfunktion unstetig. Im Falle einer stetigen Zufallsgröße hat die

Verteilungsfunktion keine Sprungstellen, kann aber Knickstellen aufweisen, in denen

die Verteilungsfunktion nicht differenzierbar ist.

Zusammenfassend lässt sich also sagen :

•

Die Verteilungsfunktion F(x) gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Zufallsgröße X(e) sich im Intervall ]-∞,x] befindet.

•

Die Dichtefunktion f(x) gibt jene Wahrscheinlichkeit an, mit welcher die Zufallsgröße X(e) den Wert x annimmt.

•

Die sich bei einem Zufallsexperiment durch die Zufallsvariable X(e) ergebenden

Experimentalergebnisse lassen sich über f(x) und F(x) beschreiben.

Es lassen sich prinzipiell beliebig viele Dichtefunktionen angeben, allerdings gibt es

ganz bestimmte Modellverteilungen, die für unsere Zwecke der Zuverlässigkeitsbetrachtungen besonders geeignet sind. Deren Charakteristika werden durch zusätzliche statistische Maßzahlen festgelegt, wie z.B. Mittelwert und Varianz.

Bevor auf diese charakteristischen Kenngrößen eingegangen wird, noch ein Beispiel

um das

Verständnis zu vertiefen.

Beispiel 3.1 :

Wie sieht die Dichte- und Verteilungsfunktion für ein Würfelexperiment mit 2 Würfeln

aus ?

Es soll die Dichtefunktion sowie die Verteilungsfunktion grafisch dargestellt werden.

Seite 23

3 Verteilungsfunktionen

Lösung 3.1 :

F(x)

1.0

1/36

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Abb. 3.4 : Verteilungsfunktion des Würfelexperimentes

x

Während eine Würfelsumme von zwei oder

zwölf nur dann auftritt

wenn beide Würfel eins

oder 6 ergeben (nur eine

Möglichkeit von 36), tritt

eine Würfelsumme von 3

oder 11 bereits bei zwei

möglichen Kombinationen auf ( 1-2 und 2-1

bzw. 5-6 und 6-5). Eine

Würfelsumme von 4 oder

10 kann durch 3 verschiedene Kombinationen erreicht werden (1-3,

3-1, 2-2 oder 6-4, 4-6, 55). Daraus ergibt sich

die diskrete, dreieckförmige Dichtefunktion in

Abb. 3.5 und eine Verteilungsfunktion

nach

Abb. 3.4.

f(x)

6/36

1/36

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Abb. 3.5 : Dichtefunktion für das Würfelexperiment

Seite 24

3 Verteilungsfunktionen

3.2 Parameter einer Verteilung

Eine stetige Zufallsvariable lässt sich durch ihre Dichtefunktion f(x) und ihre Verteilungsfunktion F(x) eindeutig angeben. Es gibt jedoch einige Klassen von Funktionen, die in der

Praxis sehr häufig eingesetzt werden und eine typische Verläufe für f(x) bzw. F(x) aufweisen.

Um diese Funktionen zu charakterisieren, muss nicht die Funktionsgleichung angegeben werden, sondern es genügt, den Typ der Funktion und deren Parameter anzugeben.

Einige dieser oft verwendeten Funktionsgleichungen werden im folgenden dargestellt, und die charakteristischen Parameter werden genauer betrachtet.

3.2.1 Erwartungswert

Als erste charakteristische Kenngröße für eine Verteilung wollen wir uns den Erwartungswert ansehen. Anschaulich kann man sich den Erwartungswert als mittleren

Wert der Realisationen der Zufallsgröße vorstellen.

Man versteht also unter dem Erwartungswert E(X) einer Zufallsgröße X

E( X ) =

∞

x ⋅ f ( x) ⋅ dx 10

−∞

Im Falle einer diskreten Zufallsgröße vereinfacht sich das Integral zu einer Summe

und man erhält

E( X ) =

xi ⋅ f ( xi)

i

Bei einer symmetrischen Dichtefunktion ergibt sich daraus, dass der Mittelwert gleich dem

Symmetriepunkt ist. Die Ergebnisse eines Zufallsversuches pendeln also um diesen Erwartungswert.

10

∞

Unter der Voraussetzung, dass

| x | ⋅ f ( x) ⋅ dx < ∞

−∞

Seite 25

3 Verteilungsfunktionen

Beispiel 3.2 :

Betrachtet man das 2-Würfelexperiment, sieht man bereits aus dem symmetrischen

Verlauf, dass der Erwartungswert 7 sein wird.

Lösung 3.2 :

Die genaue Berechnung

E ( x) = 2 ⋅

1

2

3

2

1

+ 3⋅

+ 4⋅

+ ...... + 11 ⋅

+ 12 ⋅

=7

36

36

36

36

36

zeigt die Richtigkeit dieser Annahme.

3.2.2 Standardabweichung und Varianz

Der Erwartungswert gibt zwar an, um welche Werte die Ergebnisse der Zufallsvariable abweichen, aber nicht wie weit die Werte streuen. Einfach den Erwartungswert der

Abweichung zu bilden, führt zu keinem Ergebnis, da eine solche Abweichung Null

ergibt. Um dennoch einen aussagekräftigen Wert zu erhalten, bildet man die durchschnittliche quadratische Abweichung der Zufallsgröße X von ihrem Erwartungswert.

Der Mittelwert µ einer Zufallsgröße X ist gleich dem Erwartungswert der Zufallsgröße

µ = E( X )

Betrachtet man den Erwartungswert des Quadrates der Abweichung vom Mittelwert,

so erhält man die Varianz σ2 (11), also den gesuchten Parameter zur Beschreibung

der Abweichung vom Mittelwert, zu

σ 2 = E [( X − µ ) 2 ]

Daraus folgt für diskrete Zufallsvariable

σ2 =

( xi − µ )2 ⋅ P( X = xi)

i

und für stetige Zufallsvariable

11

Es wird auch die Bezeichnung Var(X) verwendet.

Seite 26

3 Verteilungsfunktionen

+∞

σ 2 = ( x − µ ) 2 ⋅ f ( x) ⋅dx

−∞

Die Quadratwurzel aus der Varianz

σ = E [( X − µ ) 2 ]

bezeichnet man auch als Standardabweichung.

Zur einfacheren Berechnung der Varianz einer Zufallsgröße kann der Verschiebungssatz12 angewendet werden :

σ 2 = E(X 2 ) − µ 2

xi ⋅ f ( xi ) = µ

Mit

und

i

( xi − µ ) 2 ⋅ f ( xi ) =

i

i

f ( xi ) = 1 erhält man

( xi 2 − 2 µxi + µ 2 ) ⋅ f ( xi ) =

i

xi 2 ⋅ f ( xi ) − 2 µ

=

i

xi ⋅ f ( xi ) + µ 2

i

xi 2 ⋅ f ( xi) − 2µ 2 + µ 2 =

=

i

f ( xi ) =

i

xi 2 ⋅ f ( xi) − µ 2

i

und damit den Beweis des Verschiebungssatzes.

Beispiel 3.3 :

Bei der Berechnung der Varianz für das 2-Würfelexperiment soll nun der Verschiebungssatz eingesetzt werden.

Lösung 3.3 :

Zuerst erfolgt die Berechnung für E(X2) :

E( X 2 ) = 2 2 ⋅

1

2

1

+ 32 ⋅

+ .... + 12 2 ⋅

= 54.8

36

36

36

Danach kann die Varianz berechnet werden zu

σ 2 = E ( X 2) − µ x2 = 54.8 − 7 2 = 5.8

12

Auch als Satz von Steiner bezeichnet

Seite 27

3 Verteilungsfunktionen

und die Standardabweichung zu

σ = 5.8 = 2.4

Teilweise benötigt man auch eine normierte Verteilungsfunktion, das heißt, der Erwartungswert soll zu Null werden und die Standardabweichung soll den Wert eins

annehmen. Dazu wird eine Normierungstransformation durchgeführt, welche eine

neue Zufallsvariable Z liefert, die der normierten Funktion zugehörig ist.

Z=

X −µ

σ

Damit gilt dann :

E(Z)=0 und

2

(Z)=1.

3.2.3 Momente

Führt man eine Verallgemeinerung des Erwartungswertes durch, so kommt man zu

Momenten k-ter Ordnung. Diese Momente k-ter Ordnung sehen für diskrete Funktionen folgendermaßen aus :

Mk = E[( x − x 0) k ] =

( x − x 0) k ⋅ P ( X = xi )

i

Für stetige Funktionen ergibt sich :

+∞

Mk = E[( x − x 0) k ] = ( x − x 0) k ⋅ f ( x) ⋅ dx

−∞

Man kann sich nun ansehen, wie diese allgemeinen Definitionen auch den Erwartungswert und die Varianz als zwei Spezialfälle enthalten. Wenn x 0 gleich Null ist und

k den Wert eins hat, so erhält man den Erwartungswert. Somit entspricht der Erwartungswert einem Moment erster Ordnung. Wenn hingegen x0 gleich dem Erwartungswert gesetzt wird und k den Wert zwei hat, so erhält man die Varianz, welche

damit ein Moment zweiter Ordnung ist.

Weiterhin spricht man noch von sogenannten Nullmomenten und Zentralmomenten.

Nullmomente bezeichnet man alle Momente, bei denen x 0 gleich null ist, also im Ko-

Seite 28

3 Verteilungsfunktionen

ordinatenursprung liegt. Wird x0 gleich dem Erwartungswert gesetzt, dann spricht

man von Zentralmomenten.

Daraus folgt, dass der Erwartungswert gleich ein Nullmoment erster Ordnung ist und

die Varianz ein Zentralmoment zweiter Ordnung.

Wie man bereits bei der Definition der Varianz gesehen hat, ist das Zentralmoment

erster Ordnung immer gleich null.

Weiterhin werden noch Zentralmomente höherer Ordnung verwendet. Das Zentralmoment dritter Ordnung gibt die Asymmetrie einer Verteilung an und wird deshalb

auch als Schiefe bezeichnet. Das Zentralmoment vierter Ordnung gibt an, wie stark

sich die Wölbung von der Normalverteilung unterscheidet, und wird auch als Exzess

bezeichnet.

Zur Erleichterung des Verständnisses noch ein Beispiel.

Beispiel 3.4 :

[BASL84] Bei einer Tombola werden 1000 Lose verkauft und folgende Gewinne verlost (wobei jedes Los nur einmal gewinnen kann) :

1 Gewinn zu

10 Gewinne zu

10 Gewinne zu

400 S

100 S

10 S

Zuerst berechne man den Erwartungswert und die Streuung der Gewinnhöhe, die auf

ein Los entfällt.

Weiterhin berechne man, zu welchem Preis die Lose verkauft werden müssten, wenn

nur 50% der Einnahmen als Gewinne verteilt werden sollen.

Lösung 3.4 :

Die möglichen Werte der Zufallsgröße sind x1=400, x2=100, x3=10 und x4=0 mit den

zugehörigen Wahrscheinlichkeiten W(X=x 1)=0.001, W(X=x2)=0.01, W(X=x 3)=0.01

und W(X=x4)=0.979.

Damit ergibt sich der Erwartungswert zu:

E[ X ] = µ =

xi ⋅ P( X = xi) = 400 ⋅ 0.001 + 100 ⋅ 0.01 + 10 ⋅ 0.01 = 1.5S

i

Daraus folgt auch sofort der notwendige Verkaufspreis der Lose. Da pro Los im Mittel

1.5 S ausgeschüttet werden, muss der Verkaufspreis doppelt so hoch sein, also 3 S.

Seite 29

3 Verteilungsfunktionen

Bei der Berechnung der Varianz kann der Verschiebungssatz eingesetzt werden, und

es ergibt sich:

E[( X − µ ) 2 ] = E ( X 2 ) − µ 2 = 400 2 ⋅ 0.001 + 100 2 ⋅ 0.01 + 10 2 ⋅ 0.01 − 1.5 2 = 258.75

Seite 30

3 Verteilungsfunktionen

Seite 31

3 Verteilungsfunktionen

3.3 Diskrete Verteilungen

Hier werden Verteilungsfunktionen behandelt, deren Zufallsgröße nur endlich viele

oder abzählbar unendlich viele reelle Zahlen x 1,x2,... annehmen kann.

3.3.1 Zweistufige Grundgesamtheit und Urnenmodell

Es handelt sich um eine Grundgesamtheit mit zwei Klassen von Elementen. Die eine

Klasse enthält M Elemente mit der Eigenschaft A, während die andere Klasse N-M

Elemente enthält welche die Eigenschaft A nicht haben. Man kann also die Wahrscheinlichkeit P(A)=p und die Wahrscheinlichkeit P( A)=1-p=q für die beiden Klassen angeben. Anschaulich kann man sich das mit weißen und schwarzen Kugeln in

einer Urne vorstellen. Insgesamt gibt es N Kugeln. Davon haben M die Eigenschaft A

(sie sind schwarz) und N-M nicht die Eigenschaft A (sie sind nicht schwarz). Aus der

Urne sollen nun zufällig Kugeln entnommen werden.

Es lassen sich zwei Fälle unterscheiden. Im ersten Fall werden die gezogenen Elemente wieder zurückgelegt und es ergibt sich eine Binomialverteilung. Im zweiten

Fall werden die gezogenen Elemente nicht wieder in die Ursprungsmenge zurückgelegt und es ergibt sich eine hypergeometrische Verteilung.

3.3.2 Binomialverteilung

Bei einem Versuch sind nur die beiden Ereignisse A und A möglich. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A sei P(A)=p, und für das Ereignis A sei die Wahrscheinlichkeit P( A)=1-p=q. Die Summe von P(A) und P( A) muss offensichtlich

P = p + q =1

ergeben.

Bei zwei Versuchen setzt sich die Summe aus drei Anteilen zusammen. Und zwar

aus

P(A A)

P(A A)

P( A A)

= P( A A)

= P(A) P(A)

= P(A) P( A)

= P( A) P( A)

= p2,

= p.q

= q2.

und

Daraus folgt für die Summe

P = 1 = p 2 + 2 ⋅ p ⋅ q + q 2 = ( p + q) 2

Gl. 3.2

Seite 32

3 Verteilungsfunktionen

Der Faktor zwei in Gl. 3.2 kommt es den beiden Möglichkeiten, dass zuerst das Ereignis A eintrifft und danach das Ereignis ¬A oder umgekehrt. Betrachtet man dies

nun weiterhin für drei Versuche, so ergeben sich folgende Anteile :

P(A A A)

P( A A A) = P(A A A)= P(A A A)

P( A A A) = P(A A A) = P( A A

P( A A A)

= p3,

= p2q,

A) = pq2,

= q3

Daraus folgt für die Summe bei drei Versuchen:

P = 1 = p 3 + 3 ⋅ p 2 ⋅ q + 3 ⋅ p ⋅ q 2 + q 3 = ( p + q) 3

Verfolgt man diesen Weg weiter und nimmt allgemein n Versuche, so zeigt sich, dass

die Summe von P folgendes ergibt

n

n!

wobei der Faktor

=

als Binomialkoeffizient bezeichnet wird.

i

i! ⋅ (n − i )!

P = 1 = ( p + q ) n das sich auch als

P=

n

i=0

n

⋅ p n− i ⋅ q i darstellen läßt,

i

Mit diesem Binomialkoeffizienten kann übrigens auch das Pascalsche Dreieck berechnet werden.

r (i ) =

n

⋅ p n −i ⋅ q i

i

Die Summanden in dieser Gleichung r(i) geben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

an, mit der bei n Versuchen das Ereignis A genau i mal eintritt. Die Gesamtsumme

aller r(i) gibt dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung an.

Beispiel 3.5 :

In einem Büro arbeiten 10 Rechner, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausfallen, P(A)=0.1 beträgt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte

Anzahl von Rechnern einsatzbereit ist?

Lösung 3.5 :

Das Ergebnis lässt sich aus der Betrachtung der Dichtefunktion und der Verteilungsfunktion herauslesen.

Seite 33

3 Verteilungsfunktionen

Die Dichtefunktion sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass kein System ausgefallen ist, etwa 35% beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau ein System ausgefallen ist, beträgt hingegen beinahe 40%, ist also größer. Die genaue Berechnung

der Wahrscheinlichkeiten ergibt:

r (i = 0) =

10

⋅ 0.10 ⋅ (1 − 0.1)10−0 = 1 ⋅ 1 ⋅ 0.910 = 0.349

0

r (i = 1) =

10

⋅ 0.11 ⋅ (1 − 0.1)10−1 = 10 ⋅ 0.1 ⋅ 0.9 9 = 0.387

1

34.9%

38.7%

Die Verteilungsfunktion gibt darüber Auskunft, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist,

dass höchstens eine bestimmte Anzahl von Rechnern ausgefallen ist. Der Verlauf

der Verteilungsfunktion zeigt deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 3

Rechner ausgefallen sind, bereits sehr hoch ist. Im Normalfall kann also damit gerechnet werden, dass zumindest 7 Rechner im Einsatz sind.

0.5

1

0.4

0.3

0.5

0.2

0.1

0.05

0.01

0.1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abb. 3.6 : Dichtefunktion

0

1

2

3

4

5

6

Abb. 3.7 : Verteilungsfunktion

Seite 34

7

8

9

10

3 Verteilungsfunktionen

3.3.3 Hypergeometrische Verteilung

Auch hier liegt eine zweistufige Grundgesamtheit vor, mit M Elementen der Klasse A,

und N-M Elementen welche die Eigenschaft A nicht haben. Im Unterschied zur Binomialverteilung werden gezogene Proben jedoch nicht wieder in die Ausgangsmenge zurückgelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter n gezogenen Proben k finden, die das Merkmal A haben, beträgt:

M

P ( X = k ) = r (i ) =

k

⋅

N −M

n−k

N

n

Die hypergeometrische Verteilung wird auch oft nur kurz als H(N;n;p) bezeichnet,

wobei p=M/N ist.

3.3.4 Poissonverteilung

Die Verteilung einer diskreten Zufallsvariablen X sieht bei der Poissonverteilung folgendermaßen aus:

P( X = k ) =

λk

k!

⋅ e −λ

Die Poissonverteilung, auch Po( ) abgekürzt, hat als einzigen Parameter . Die Poissonverteilung kann auch als Näherung für die Binomialverteilung verwendet werden,

wenn ein Grenzübergang n

und p 0 durchgeführt wird, bei dem n p=konst.=

bleibt.

Im Allgemeinen ist es bei der Annäherung ausreichend wenn p 0.08 und n 1500p

ist. Der Vorteil der Annäherung der Binomialverteilung liegt darin, dass die Poissonverteilung einfacher berechnet werden kann.

Zum Abschluss der diskreten Verteilungsfunktionen noch ein Beispiel zur Verständlichkeit.

Seite 35

3 Verteilungsfunktionen

Beispiel 3.6 :

[BASL84] Aus einer Grundgesamtheit von N=100 Elementen, von denen M=30 Elemente durch eine Eigenschaft A ausgezeichnet sind, wird eine Stichprobe vom Umfang n=5 gezogen.

Es soll sowohl der Fall

•

•

mit zurücklegen als auch

ohne zurücklegen betrachtet werden

Es soll auch eine Poissonverteilung betrachtet werden, die als Näherung verwendet

werden kann.

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Lösung 3.6 :

0

1

2

3

4

Vergleicht man die hypergeometrische Verteilung mit der

Binomialverteilung, sieht man,

dass eine Approximation vorgenommen kann. Eine Faustregel für die Approximation der

Binomialverteilung durch die

hypergeometrische Verteilung

lautet:

n < 0.1*N

5

Abb. 3.8 : Hypergeometrische Verteilung

H(100;5;0.3)

Obwohl die Bedingungen für die Annäherungen der Binomialverteilung durch die

Poissonverteilung hier noch nicht erfüllt sind, kann man deutlich die Approximationsmöglichkeit sehen. Diese Approximation kann bei umfangreichen Berechnungen

sehr hilfreich sein.

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Abb.

1

3.10

2

:

3

4

5

0

1

Abb.

Binomialverteilung

Bi(5;0.1)

Seite 36

2

3.9

3

:

4

5

Poissonverteilung

Po(1.5)

3 Verteilungsfunktionen

Seite 37

3 Verteilungsfunktionen

3.4 Stetige Verteilungen

Es werden nun einige typische Verteilungsfunktionen vorgestellt, die bei der Betrachtung von fehlertoleranten Systemen von Bedeutung sind. Es werden jeweils die Dichtefunktion f(x) und die Verteilungsfunktion F(x) dargestellt.

3.4.1 Linearverteilung

Die Linearverteilung hat eine konstante Dichtefunktion und dementsprechend eine

linear ansteigende Verteilungsfunktion. Die Linearverteilung kann auch als ein Spezialfall der Rechteckverteilung betrachtet werden, welche zusätzliche Parameter zur

Verfügung stellt, um die Funktion einzugrenzen.

Damit können Systeme beschrieben werden, welche eine konstante Ausfalldichte

haben, d.h. pro Zeiteinheit fallen gleich viele Einheiten aus. Die Ausfallwahrscheinlichkeit nimmt dadurch stetig zu.

3.4.2 Rechteckverteilung13

Alle Werte welche innerhalb einer Intervalls a < x < b haben die gleiche Wahrscheinlichkeit.

Dichtefunktion :

f ( x) =

1

b−a

für a < x < b

f ( x) = 0 für x < a und x > b

Verteilungsfunktion :

F ( x) =

1

⋅x

b−a

für a < x < b

F ( x ) = 0 für x < a

F ( x) = 1 für x > b

13

Gleichverteilung

Seite 38

3 Verteilungsfunktionen

f x

F x

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

1

2

3

Abb.

3.11

:

Rechteckverteilung

4

Dichtefunktion

5

x

der

1

2

3

4

5

Abb. 3.12 : Verteilungsfunktion der

Rechteckverteilung

Verwendet man die Rechteckverteilung für Zuverlässigkeitsbetrachtungen, dann beginnen Einheiten ab einem Zeitpunkt a auszufallen. Es fallen pro Zeiteinheit jeweils

gleich viele Einheiten aus, wodurch die Verteilungsfunktion gleichmäßig zunimmt. Zu

einem bestimmten Zeitpunkt b sind alle Einheiten ausgefallen.

3.4.3 Normalverteilung14

Die Normalverteilung wird zunächst eingeführt als ein mathematisch zulässiges Verteilungsgesetz. Inwieweit diese Verteilung auch praktisch angewendet werden kann,

lässt sich erst nachträglich betrachten. Die Normalverteilung wird in Zusammenhang

gebracht mit der additiven Überlagerung einer großen Anzahl voneinander unabhängiger Einflüsse.

Dichte:

( x −µ )

−

1

2

f ( x) =

⋅ e 2⋅σ

σ ⋅ 2 ⋅π

2

Verteilung :

y

2

(t −µ )

−

1

2

⋅ e 2⋅σ ⋅ dt

F ( x) =

σ ⋅ 2 ⋅ π −∞

14

Wird auch als Gauß-Verteilung bezeichnet

Seite 39

x

3 Verteilungsfunktionen

Zuerst muss betrachtet werden, ob diese Funktion auch tatsächlich ein mathematisch zulässiges Verteilungsgesetz beschreibt. Für jede reelle Zahl muss f(t) 0 sein.

Diese Bedingung ist offensichtlich erfüllt. Weiterhin muss der Flächeninhalt unter der

Funktion f(x) im Bereich von - bis gleich 1 sein.

Die Normalverteilung hat zur Charakterisierung zwei Kennwerte, die den Verlauf vollständig beschreiben. Dies ist einerseits der Erwartungswert , bei welchem das Maximum der Funktion auftritt, und andererseits die Streuung , welche die „Breite“ der

Funktion angibt. In der Abbildung sieht man den Einfluss dieser beiden Parameter

auf die Funktion.

f x

F x

1.4

1.2

1.4

3

1.2

1

0.3

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

1

2

3

4

0.3

1

0.4

1

0.2

3

1

0.2

5

6

x

Abb. 3.13 : Dichtefunktion der Normalverteilung

1

2

3

4

5

6

x

Abb. 3.14 : Verteilungsfunktion der Normalverteilung

Wenn die Normalverteilung für Zuverlässigkeitsbetrachtungen verwendet wird, ist es

meistens unangenehm, dass die Funktion auch negative Werte annehmen kann.

Damit die negativen Werte ausgeschaltet werden, muss

0

f ( x) ⋅ dx ≈ 0

gelten, was durch >> erreicht werden kann.

−∞

Aufgrund des speziellen Kurvenverlaufes kann diese Verteilung für Verschleißausfälle vorteilhaft eingesetzt werden.

Beispiel 3.7 :

[BASL84] Mit einer Abfüllmaschine werden x 1 Gramm eines Produktes in x 2 Gramm

schwere Dosen gefüllt. 100 gefüllte Dosen werden in eine x 3 Gramm schwere Kiste

verpackt. Es seien x1, x 2 und x3 unabhängig und ausreichend genau nach den Normalverteilungen N(155;42), N(45;32) und N(1000;202) verteilte zufällige Variable.

Seite 40

3 Verteilungsfunktionen

•

Bestimme den Erwartungswert und die Streuung des Gewichtes einer aus der

Produktion zufällig herausgegriffenen, gefüllten Dose.

•

Berechne P(x1+x2

•

Berechne den Erwartungswert und die Streuung des Gewichtes einer zufällig aus

der Produktion herausgegriffenen, gefüllten Kiste. Nach welcher Verteilungsfunktion ist dieses Gewicht verteilt ?

215)

Lösung 3.7 :

Zu 1. : Gewicht einer gefüllten Dose : x=x1+x 2

E[x]=E[x1+x 2]=E[x 1]+E[x 2]=155+45=200g

Aufgrund der vorausgesetzten Unabhängigkeit von x1 und x2 setzt sich die Varianz

additiv aus den beiden Varianzen zusammen.

2

=E[(x-200)2]=42+32=25

=5g

Zu 2. : Eine Summe aus normalverteilten und unabhängigen zufälligen Variablen ist

wieder normalverteilt.

W(x 1+x2

215) = ((215-200)/5) = 0.9987

Hier wurde auf eine Tabelle der normierten Normalverteilung zurückgegriffen, welche

in Tabellenbüchern zu finden ist (z.B. [BRON97]). Aus dieser Tabelle lässt sich ablesen, dass Φ(3)=0.9987 ist. Die Normierung der Verteilungsfunktion erfolgte nach Gl.

3.3.

Zu 3.: Bezeichnet y das Gewicht einer gefüllten Kiste und yi für i=1, 2, ..., 100 das

Gewicht der i-ten gefüllten Dose der Kiste, so ist

y = y1 + y2 +....+ y100 + x 3

Also ergibt sich E[y]=E [y1] + ... + E [y100] +E[x 3]= 200 . 100 + 1000 = 21000 g

Und wegen der vorauszusetzenden Unabhängigkeit der yi und x 3

E[(y-21000)2] = 100 . 52 + 202 = 2900

=53.85 g

Seite 41

3 Verteilungsfunktionen

Damit ist das Gewicht einer Kiste nach der Normalverteilung N(21000;53.852) verteilt,

da eine Summe aus unabhängigen und normalverteilten zufälligen Variablen wieder

normalverteilt ist.

3.4.4 Normierte Normalverteilung

Da bei einer Normalverteilung, oft auch kurz als N( ; 2) geschrieben, die Berechnung eines Wertes F(x) nicht durch einfache Integration berechnet werden kann, wird

der Transformationssatz benutzt, um die Berechnung der Verteilungsfunktion auf eine einzige Normalverteilung zurückzuführen. Das ist die sogenannte normierte Normalverteilung N(0;1).

Transformationssatz :

F sei die Verteilungsfunktion einer nach der Normalverteilung N( ; 2) verteilten zufälligen Variablen und

die Verteilungsfunktion der normierten Normalverteilung

N(0;1). Dann gilt für jedes x:

x−µ

Gl. 3.3

F ( x) = Φ(

)

σ

Die Bedeutung des Transformationssatzes liegt darin, dass einmalig die normierte

Normalverteilung numerisch durchgerechnet und anschließend tabelliert wird. Aus

dieser Tabelle können die benötigten Funktionswerte abgelesen werden. Aufgrund

der Symmetrie der Funktion genügt es, nur die positiven x-Werte zu tabellieren, da

Φ (− x) = 1 − Φ ( x)

gilt:

Beispiel 3.8 :

Man berechne den Funktionswert F(3.5) für eine Normalverteilung N(3;12).

Lösung 3.8 :

Man schlägt in einer Tabelle den Wert

F(3.5)=0.6915.

((3.5-3)/1)= (0.5) nach und erhält

Für jede Normalverteilung N( ; 2) kann man ein paar wichtige Zahlen in Zusammenhang mit der Streuung angeben. Im Folgenden die drei wichtigsten Wahrscheinlichkeiten, dass ein Wert im jeweiligen Intervall liegt :

Seite 42

3 Verteilungsfunktionen

Intervall

123-

Wahrscheinlichkeit

0.6826

0.9544

0.9974

Das bedeutet also, dass in einem Intervall von 3 rund um den Erwartungswert

reits 99,74% aller Werte liegen.

be-

Die besondere Bedeutung der Normalverteilung liegt darin, dass sich viele praktisch

vorkommende Zufallsgrößen, speziell technische und physikalische Messgrößen, als

normalverteilt erweisen. Eine Erklärung dafür, warum sich viele praktische Größen

annähernd normalverteilt verhalten, liefert der Zentrale Grenzwertsatz, der besagt:

Unter einer Voraussetzung15 die praktisch stets erfüllt ist, gilt, dass eine Summe

x 1+x2+...+x n von beliebigen zufälligen Variablen (die beliebige und unterschiedliche

Verteilungsfunktionen haben dürfen) bereits dann näherungsweise einer Normalverteilung folgen, falls x1,....,.x n statistisch unabhängig sind und ihre Anzahl n hinreichend groß ist,[BASL89].

F x

-3

-2

-1

f x

1

0.5

0.8

0.4

0.6

0.3

0.4

0.2

0.2

0.1

1

2

3

x

-3

Abb. 3.15 : Verteilungsfunktion der

normierten Normalverteilung

-2

-1

1

2

3

x

Abb. 3.16 : Dichtefunktion der normierten Normalverteilung

Die Gaußsche Glockenkurve, wie die normierte Normalverteilung teilweise auch

genannt wird, entspricht einer Normalverteilung mit den Parametern σ 2 = 1 und µ = 0 .

15

die sogenannte Lindeberg-Bedingung. Sie ist automatisch erfüllt, wenn alle Zufallsvariable die gleiche Verteilungsfunktion haben, also identisch verteilte Zufallsvariable auftreten.

Seite 43

3 Verteilungsfunktionen

3.4.5 Logarithmische Normalverteilung

Eine stetige Zufallsgröße X, welche alle positiven Werte annehmen kann, hat eine

logarithmische Normalverteilung mit den Parametern und 2, wenn eine Zufallsgröße Y mit

Y = log X

normalverteilt ist. Damit ergibt sich die Dichtefunktion zu

2

(log x − µ )

−

1

2

f ( x) =

⋅ e 2⋅σ für x > 0

x ⋅σ ⋅ 2 ⋅ π

und die Verteilungsfunktion zu :

F ( x) =

log x

1

σ ⋅ 2 ⋅π

⋅

e

−

(t −µ )2

2⋅σ 2

⋅ dt für x > 0

−∞

Die Dichtefunktion ist links durch null begrenzt und läuft nach rechts flach aus. Die

Verteilungsfunktion der Lognormalverteilung kann mit Hilfe der normierten Normalverteilung (x) folgenderweise berechnet werden:

F ( x) = Φ (

log x − µ

σ

)

F x

f x

2

1.2

1.75

0

0.2

Die

Zusammenwirken vieler zufäl1

1.5 Lognormalverteilung kann mit dem multiplikativen

liger

Zusammenhang gebracht werden.

1.25 Einflüsse in

0.8

1

0.2

Der

liegt 0.6

bei der Untersuchung von Reparatur1 hauptsächliche Verwendungszweck

0

0.75 Wartungszeiten bzw. bei der Betrachtung von Lebensdaueranalysen.

und

0.4

0.5

0.25

0.2

1

1

2

3

4

5

6

Abb. 3.18 : Dichtefunktion der Lognormalverteilung

x

1

2

3

4

Abb. 3.17 : Verteilungsfunktion der

Lognormalverteilung

Seite 44

5

6

x

3 Verteilungsfunktionen

3.4.6 Exponentialverteilung

Die stetige Zufallsgröße X genügt einer Exponentialverteilung mit dem Parameter ,

wobei > 0 ist, wenn sie eine Dichtefunktion von

f ( x) = λ ⋅ e − λ ⋅ x für x ≥ 0

hat und eine Verteilungsfunktion von

F ( x ) = 1 − e − λ ⋅x für x ≥ 0

Der Mittelwert und die Streuung der Exponentialverteilung lassen sich berechnen zu

µ=

1

σ2 =

λ

1

λ2

f x

F x

2

2

1

2

1.5

0.8

0.6

1

1

0.4

0.5

1

0.2

1

2

3

Abb. 3.19: Dichtefunktion der Exponentialverteilung

4

x

1

2

3

4

x

Abb. 3.20 : Verteilungsfunktion der Exponentialfunktion

Das Einsatzgebiet der Exponentialverteilung erstreckt sich auf die Beschreibung von

Zerfallsprozessen (z.B. radioaktiver Zerfall) und Lebensdauerbetrachtungen.

Bei der Betrachtung von Lebensdauerprozessen beschreibt die Exponentialverteilung eine konstante Ausfallrate von Komponenten pro Zeiteinheit. Besonders günstig

lässt sich dies für die Beschreibung von elektronischen Bauelementen verwenden

(Verschleißfreiheit vorausgesetzt).

Beispiel 3.9 :

Wie viele von N=1000 Einheiten sind nach 100 bzw. 1000h ausgefallen wenn

10E-4 s -1 ist, und nach welcher Zeit sind 10% der Einheiten ausgefallen ?

Seite 45

=

3 Verteilungsfunktionen

Lösung 3.9 :

Nach 100 Stunden sind N F(100) Einheiten ausgefallen. Also

N ⋅ F ( x) = N ⋅ (1 − e − λx ) = 1000 ⋅ (1 − e −10 E − 4⋅100 ) = 95 Einheiten