Neurobiologie und Psyche des Elefanten

Werbung

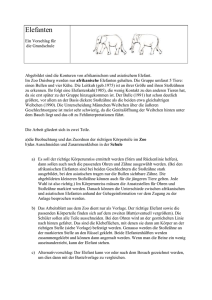

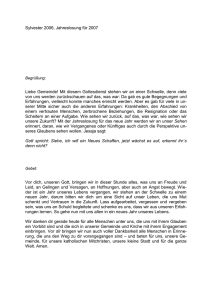

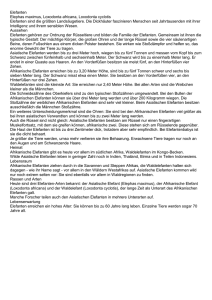

Neurobiologie und Psyche des Elefanten E r l ä u t e r u n g e n zu r N e u r o b i o l o g i e u n d P s y c h e d e s E l e fa n t e n m i t b e s o n d e r e m B e zu g a u f St r e s s Foto: M. Garaï Von Dr. Marion E. Garaï veraltet. Es liegt in der Natur jedes Systems, so auch der Evolution, dass immer auf etwas Neues eine entsprechende Antwort oder Reak­ tion gefunden wird. Kaum haben wir einen Impfstoff gegen einen Vi­ rus gefunden, ist letzterer auch schon mutiert. Jäger und Gejagte passen ihr Verhalten ständig den neuen Situationen bzw. Gegeben­ heiten und dem Verhalten des anderen an, ein ständiges Wechsel­ spiel. Manchmal erscheint es aber, dass der Mensch sich weigert, dieses Spiel mitzumachen und bei seinen alten Vorstellungen, Model­ len und Handlungen bleibt – und somit stagniert. Nach den Worten von Simon Levin, Professor für Ökologie und Mathematik an der Uni­ versität Princeton: “Man muss, wenn sich das System ändert, auch die Art und Weise ändern wie man darüber denkt, sonst sind sorgfäl­ tig zusammengetragene Daten reine Makulatur.“ Wer sich nicht an­ passt, geht mit dem alten unter. Heute ist vor allem bei der Kettenhaltung von Elefanten und Elefantenhaltung im Circus ein Pa­ radigmenwechsel im Denken notwendig. Dies ist aber bekanntlich sehr schwer, da Menschen in ihren bequemen althergebrachten Mus­ tern zu denken pflegen und sich ungern von neuen Erkenntnissen und Gedanken aus ihrem Trott bringen lassen. Dies gilt auch für Zoo­ logen, Tierärzte und Politiker, insbesondere jene, die einen sicheren und gut bezahlten Job haben. Aber Veränderungen des Systems wie einen Modetrend zu ignorieren, kann fatal sein: Systeme, die anfan­ gen zu bröckeln und in ihren Grundstrukturen zittern, werden zusam­ menbrechen. So wird auch mit der neuen, jüngeren Generation von Zoologen ein Umdenken stattfinden müssen. Auch Tiergärtnerei muss mit dem Zeitgeist gehen. Umwälzende Änderungen werden manchmal von einer kleinen Bege­ benheit oder Erkenntnis ausgelöst. Jahrhundertelang wurden Tiere in furchtbaren Gittergefängnissen zur Schau gestellt, niemand dachte auch nur im Entferntesten daran, dass sie entsetzlich leiden könnten. Tiere leiden? Das war total absurd. (Vor nicht mal 100 Jahren wurden sogar andersfarbigen Mitmenschen Gefühle aberkannt.) Erst die Er­ kenntnis von Professor Heini Hediger und anderen großen Tierschüt­ zern, dass Tiere ihrem natürlichen Verhalten und ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden müssen, änderte diese Zustände. Heute legt jeder moderne Tiergarten Wert auf Gehege, die nicht nur der menschlichen Ästhetik und Unterhaltung gerecht werden, sondern vor allem der jeweiligen Tierart angemessen sind. Und dies, man be­ denke, innerhalb eines menschlichen Zeitalters! Und heute sind wir wiederum an so einem Punkt angelangt, an dem wir umdenken müs­ sen. Wir wissen jetzt viel mehr über das Gehirn der Tiere, ihre Bedürf­ nisse, ihr Verhalten und ihre Gefühle. Seit relativ kurzer Zeit können wir auch Rückschlüsse auf ihre Psyche ziehen. Wenn sich auch man­ che Tierhalter und Zoodirektoren schwer tun mit dem Umdenken, werden sie es gezwungenermaßen tun müssen, sofern sie etwas auf ihre Zoos und ihren Ruf halten. In den letzten 10 – 20 Jahren ist das Publikum zusehends sensibler geworden gegenüber Gefangenschaft und Dressur von Elefanten, nicht zuletzt dank Fernsehen und vermehrtem Druck von Tierschüt­ zern. Insbesondere werden in der Bevölkerung mehr Stimmen gegen die Circushaltung von Wildtieren laut. Aber auch touristisches Elefan­ tenreiten (z.B. Elephant Back Safaris) ist umstritten. Unser Zeitalter ist eines der sich immer rasanter ändernden Bedingungen. Wissen­ schaft und Technologie bringen neue Erkenntnisse zu Tage, mit de­ nen kaum Schritt zu halten ist. Was heute neu ist, ist morgen schon 15 Gerade in den letzten paar Jahren sind viele wissenschaftliche Pu­ blikationen erschienen, die zeigen, dass zwischen Mensch und Elefant bezüglich der Hirnstruktur gar kein so großer Unterschied besteht wie man bis dahin angenommen hatte. Demnach besitzen Elefanten eine Vielzahl an höheren kognitiven Fähigkeiten, inklusi­ Neurobiologie und Psyche des Elefanten Stress Disorder) genannt ­ leiden können. Dies bedeutet aber zu­ gleich, dass Elefanten Gefühle haben und dass sich schlechte Er­ fahrungen, Traumen etc. psychologisch und auch physisch aus­ wirken. Wie weiß man oder erörtert man aber, was ein Elefant psychisch durchmacht? Dazu müssen wir einen Abstecher in die Neurologie und die neuesten Informationen zum Denk­ und Gefühlsvermögen der Tiere machen. Das heißt, wir müssen uns zunächst ein Bild davon machen, wie das Hirn mit seinen Nervennetzwerken und Hormonen funktioniert und erörtern, warum wir so sicher sind, dass Elefanten Emotionen und höhere Kognition haben und somit psychische Schä­ den erleiden können. Hirnstruktur Bei Mensch und Tier sind die cortico­limbischen Strukturen und Me­ chanismen höchst konservativ und haben das gleiche generalisierte „emotionale Zentrum“ (manchmal auch ‚emotionale Intelligenz’ ge­ nannt). Hierzu zählt das limbische System, also verschiedene Struk­ turen der Großhirnrinde (Cortex) unter Einbeziehung bestimmter, darunter liegender Areale. Es wird gebildet aus Hippocampus (einer zentralen „Schaltstation“), Gyrus cinguli (der so genannten „Gürtel­ windung“) und Amygdala, auch „Mandelkern“ genannt. Desweiteren spielen bei Emotionen die präfrontale Hirnrinde, der Hypothalamus (ein Abschnitt des Zwischenhirns) und das Stammhirn eine Rolle und die ist bei allen Säugetieren (inklusive Mensch) gleich. Das heißt, die damit assoziierten physiologischen und Verhaltensäußerungen sind ähnlich (z.B. Angst, Bindung, soziale Prägung, Aggression, Schmerz und Erkennung). Bei derart sozialen Tieren wie Elefanten vollziehen sich die Lernerfah­ rungen und Erlebnisse, wie beim Menschen, innerhalb der Beziehun­ gen untereinander. Emotionen und Lernerfahrungen werden in Nerven­ zellnetzwerken des Gehirns gespeichert. Bekanntlich haben Stress und emotionale Erlebnisse einen tiefgehen­ den, bleibenden Effekt auf das Individuum. Wie funktioniert dies nun? Was denkt und fühlt ein Elefant? Moderne Methoden der Hirnforschung helfen, diese Frage zu beantworten. Foto: C. Remenyi ve eines außergewöhnlich guten Langzeit­ und episodischen Ge­ dächtnisses. Hierzu zählen auch Werkzeuggebrauch, Intensionen, komplexe chemosensorische und auditorische Kommunikation, ein sehr stark ausgeprägter Sinn für Familie und Angehörige, ein kom­ plexes Sozialleben, die Fähigkeit zu Kontextlernen und zum Wei­ tergeben, Problemlösungsfähigkeiten, die Anlage zu begrifflichem und logischem Denken sowie die Fähigkeit, vorsätzliche Handlun­ gen zu vollführen. Komplexe Emotionen, wie der Begriff vom Tod und vieles mehr gehören ebenfalls dazu. In den letzen Jahren wur­ de auch gezeigt, dass Elefanten unter PTBS (Posttraumatische Be­ lastungsstörungen) ­ in der Literatur meist PTSD (Post Traumatic Tab. 1: Einige der erwähnten Hirnstrukturen und ihre Funktionen Limbisches System bestehend aus: Gyrus cinguli, Amygdala und Hippocampus Amygdala (Mandelkern) Emotionales Zentrum = Emotionale Intelligenz Speichert unangenehme, angstbesetzte (= aversive), auch unbewusste, emotionale Erfahrungen Hippocampus Gedächtnis Gyrus cinguli (Gürtelwindung) Sitz des Selbstgefühls, Mitgefühls, Ort der Lebensgrundstimmung Cortex (Hirnrinde) Intellektuelle Intelligenz Frontaler Cortex (Stirnhirnrinde) Fähigkeit, Situationen sowie Risiken und Gefahren abzuschätzen, bevor sie eintreffen (= „Antizipation“) 16 Neurobiologie und Psyche des Elefanten Das durchschnittliche Gewicht eines Elefantenhirns ist 4,783 kg (Spannbreite von 4 bis 6,075 kg mit wenigen Extrema von bis zu 9 kg). Demgegenüber beträgt das durchschnittliche Gewicht eines Men­ schenhirns 1,4 kg. Die Grundstruktur und Verteilung der 12 Hirnner­ ven ist bei Mensch und Elefant sehr ähnlich, nur sind die Rüsselnerven außergewöhnlich groß. Im Allgemeinen sind Elefanten­ und Menschenhirn sehr ähnlich strukturiert. Mensch und Elefant be­ sitzen beide prominente Furchen und Windungen. Grosshirn und Kleinhirn des Elefanten haben sogar mehr Windungen und erschei­ nen komplexer als beim Menschen. Die Cerebral­ und Temporallap­ pen sind relativ groß beim Elefanten. Temporallappen sind der Sitz des Hörens, Lernens und des Gedächtnisses. Der Hippocampus ist bei beiden etwa gleich groß. Hier ist der Sitz des Langzeitgedächtnis­ ses. Der Enzephalisationsquotient (EQ) wird als Maß verwendet für die Fähigkeit des Tieres, sich mit einer neuen Situation abzufinden („co­ ping“). Je höher dieser Quotient ausfällt, desto höher ist die Intelli­ genz. Ohne auf Details einzugehen, wie dies gemessen wird, hier einige Beispiele: EQ von Gorilla (Variabilität) 1,402 – 1,68; Schimpan­ se 2,18 – 2,44; Mensch 7,33 – 7,69. Der EQ für Elefanten ist 1,13 – 2,36 (mit einem durchschnittlichen Wert von 2,14 für Asiatische Ele­ fanten und 1,67 für Afrikanische Elefanten. Die Zahlen wurden an­ hand von 16 Tieren errechnet, darunter 9 Asiaten und 7 Afrikaner). Ein Durchschnitt von 2,1 für Weibchen und 1,3 für Männchen wurde kalkuliert. Mehrere Autoren berichten ebenfalls über einen höheren EQ für Weibchen. Elefanten haben ein sprichwörtliches Langzeitge­ dächtnis, Gedächtnis und Intelligenz scheinen interkorreliert zu sein. Man spricht von konvergenter Evolution des Hirns von Elefant und Mensch. Dies bedeutet, dass wahrscheinlich beide Arten ähnlichen evolutiven Selektionsdrücken unterlagen, welche beide Spezies ver­ anlassten, ähnliche Hirnstrukturen zu entwickeln. Solche Einflussfak­ toren könnten äußerliche Bedingungen (z.B. Klima) sein. Da diese aber ähnliche Auswirkungen auf alle Arten gehabt hätten und nicht al­ le Arten ähnliche Hirne haben, ist eher anzunehmen, dass der Selek­ tionsdruck von sozialen Bedingungen ausging. Auf die Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Elefant bezüglich Familie und sozialen Bindun­ gen brauche ich nicht einzugehen. Vergleich der Frontallappenregionen von Mensch (oben) und Elefant (unten). Man beachte bei allen Ähnlichkeiten die unterschiedlich ausge­ prägten Riechkolben (Olfactory bulb) samt assoziierten Strukturen. Grafik nach: J. Shoshani, W. J. Kupsky, G. H. Marchant, Elephant brain Part I: Gross morphology, functions, comparative anatomy, and evoluti­ on, Brain Research Bulletin 2006, 70, 124–157. sind darauf angewiesen, dass sie im Alltag auf ein beobachtetes Ver­ halten sofort das intuitive Wissen über den weiteren Verlauf des Ge­ schehens spüren oder erahnen. Bei Gefahr ist dies über­ lebenswichtig, daher ist anzunehmen, dass dieses System evolutiv gesehen alt ist. Ohne Spiegelneuronen wäre spontanes Verständnis zwischen zwei Individuen unmöglich. Es wurde gezeigt, dass Spiegel­ neuronen nicht nur innerartlich zum Tragen kommen, sondern auch zwischen verschiedenen Spezies. Dies erklärt, warum ein Elefant und Ohne Spiegelneuronen – keine sozialen Interaktionen Warum ist Gähnen ansteckend? Warum urinieren Elefanten oft gleichzeitig? Warum ahmen Kälber beim Futtervorbereiten ihre Mutter nach? Warum überträgt sich die Angst eines Elefanten sofort auf die anderen Herdenmitglieder, ohne dass der Auslöser für alle ersichtlich ist? Warum berühren sich Elefanten gegenseitig zur gleichen Zeit mit dem Rüssel? Warum trinkt einer, wenn der andere trinkt? Diese und ähnliche Fragen lassen sich anhand von Spiegelneuronen (mirror neurons) erklären. Diese besonderen Nervenzellen in der prämotorischen Hirnrinde und im limbischen System wurden zum ersten Mal von einer inzwischen berühmten italienischen Forschergruppe in den 90er Jahren bei Ma­ kaken entdeckt. Spiegelneuronen bewirken, dass das, was man beim Gegenüber sieht, bei einem selbst dieselbe Reaktion auslöst. Ohne diese Spiegelneuronen gäbe es keine interindividuellen („zwischen­ menschlichen“) Beziehungen. Sie bewirken, dass man Handlungen nachvollziehen kann und dieselben Emotionen ausgelöst werden kön­ nen beim bloßen Beobachten eines Partners. Die neuralen Schaltun­ gen, die aktiviert werden, während eine Handlung ausgeführt wird beim Zeigen von Emotionen und beim Erleben von Sensationen, wer­ den auch beim Beobachter aktiviert durch Spiegelneuronen. Tiere 17 Elefanten im Tierpark Hagenbeck: Durch Nachahmen der Signale und Reaktionen der Mutter lernen junge Elefanten, wie sie mit der Umwelt in­ teragieren können. Foto: N. Keese Neurobiologie und Psyche des Elefanten sein langjähriger Pfleger oder Trainer sich oft gut und sofort verstehen und verständigen können. Sie haben mit Hilfe ihrer Spiegelneuronen gelernt, die kleinsten Bewegungen und Intentionen des anderen zu interpretieren und die folgende Handlung daraus abzulesen. Spiegel­ neuronen können beobachtete Teile eines Handlungablaufs zu einer wahrscheinlich zu erwartenden Gesamthandlung ergänzen. Folgt nun eine nicht mehr vorhersehbare Situation oder Aktion, ist eine heftige neurobiologische Stressreaktion mit einem massiven Angstgefühl die Folge. Dank Spiegelneuronen fühlt man, was der andere fühlt, ist Empathie (=Mitgefühl) möglich. Das Jungtier lernt durch Nachahmen der Signale und Reaktionen der Mutter, wie es mit der Umwelt umzugehen hat. Und auf diese Weise entwickelt sich das Hirn mit den Nervenzellnetz­ werken, welche später im Leben die so gespeicherten Reaktionen des Verhaltens ablaufen lassen. Wie das Gehirn Erlebnisse speichert und verarbeitet Das menschliche Gehirn besteht aus über 20 Milliarden Nervenzellen. Über die Hälfte davon stehen der Cortex (Hirnrinde) und dem damit eng verbundenen limbischen System (emotionales Zentrum) zur Verfügung, verteilt in den vielen Windungen. Die Hirnrinde ist der Sitz der höheren Wahrnehmungs­ und Steuerungsfunktionen. Da Elefanten ebenfalls ei­ ne Vielzahl an Windungen besitzen, ist anzunehmen, dass diese eben­ falls eine sehr hohe Zahl an Nervenzellen beherbergen. Das limbische System wiederum ist eng verbunden mit darunter liegenden Hirnteilen, insbesondere Hirnstamm und Hypothalamus. Die Hirnrinde gibt Aus­ künfte über die Außenwelt (sie verarbeitet Informationen, die über die Sinne hereinkommen), Hirnstamm und Hypothalamus geben Informa­ tionen über das innere Körperbefinden und im limbischen System wer­ den diese verarbeitet. In der Amygdala sind die Erinnerungen gespeichert, diese werden mit den hereinkommenden Informationen aus Außen­ und Innenwelt abgeglichen. Alle mentalen Operationen (Denken, Fühlen, Wahrnehmung, Beurtei­ len, Planen, Handeln) werden durch die Verbindungen von Nervenzel­ len (oder Nervenzellgruppen und ­netzwerken) ermöglicht. Einzelne Nervenzellen besitzen viele sehr lange Fortsätze, welche untereinan­ der über eine Kontaktstelle (Synapse) in Verbindung stehen. An der Synapse werden Nervenbotenstoffe (Neurotransmitter) ausgetauscht. Eine Nervenzelle ist durch bis zu 10.000 Synapsen mit anderen Ner­ venzellen verschaltet, so wird ein komplettes Netzwerk gebildet. Viel benutzte Synapsen verstärken ihre Struktur, nicht benutzte werden auf­ gelöst. Häufige und intensive Erfahrungen werden auf diese Weise durch Bildung von Nervenzell­Netzwerken, in denen die Erfahrung ge­ speichert ist, verstärkt. So kann es vorkommen, dass Traumen oder Angstreaktionen in diesen Netzwerken fest verankert (bzw. „einge­ schrieben“) sind. Werden Synapsen häufig oder sehr intensiv benutzt, kommt es zur Verstärkung dieser durch positive Rückkopplung: kommt ein Signal zur Synapse, werden in beiden (oder mehreren) Nervenzel­ len Botenstoffe ausgeschüttet. Diese führen zu einer biochemischen Reaktion innerhalb der Zellen, welche besondere Gene aktivieren. Die­ se Gene produzieren Proteine, welche die Synapse strukturell verstär­ ken. Je mehr eine Synapse „feuert“, desto stärker wird die Vernetzung und auch das abgegebene Signal. Um zu verhindern, dass alle Synapsen gleichzeitig feuern, findet eine Selektion im Hirn statt. Es gibt drei Dimensionen der Wahrnehmung: Elemente und Wahrnehmungen der äußeren Welt (erste Dimension) werden untereinander assoziiert und mit der inneren Welt (zweite Di­ mension) verglichen. In der dritten Dimension werden Wahrnehmun­ gen des Selbstbefindens mit der Außenwelt in Beziehung gebracht. Die Oben: „Dashi“ im Tierpark Berlin. Ohne Rücksicht auf eine gewachsene Sozialstruktur wurden ihre engsten Sozialpartner „Bibi“ und „Matibi“ an einen anderen Zoo abgegeben. Foto: C. Remenyi Unten: Infolge überholter Formen des Zuchtmanagements verlor „Saida“ (hier links im Bild mit ihrer Tochter „Indra“ im Zoo Leipzig) ebenfalls ihre einzige Sozialpartnerin. Foto: E. Göttsche Zusammenführung der Außenwelt mit der Körper­Innenwelt findet in Gyrus cinguli statt (Sitz des Selbstgefühls). Der Gyrus cinguli wird auch als „Schaltstelle“ bezeichnet. Das limbische System sendet nun seiner­ seits Signale an den Körper, damit er reagiert. Zum Beispiel werden dann die Hormone Cortisol oder Adrenalin produziert und in die Blut­ bahn geleitet. Der Regelmechanismus der Stresshormone 18 Adrenalin: Das Großhirn leitet eine Gefahr­ oder Alarmsituation an den Hirn­ stamm weiter. Hier befinden sich die Nervenzellen, welche Atmung und Blutdruck kontrollieren, sowie die Nerven für Magen, Darm und Herz. Im Hirnstamm eintreffende Signale bewirken im Nebennieren­ mark die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin, welche kurz­ fristig Herzfrequenz, Puls und Blutdruck erhöhen. Neurobiologie und Psyche des Elefanten Wie Stress sich auf andere Körperfunktionen negativ auswirkt Cortisol: Die Information über die Alarmsituation gelangt vom Großhirn aber auch in den Hypothalamus, der Teil des Zwischenhirns ist. In Stresssi­ tuationen wird im Hypothalamus das sogenannte CRH­Gen (Corticotro­ pin­Releasing­Hormon­Gen) aktiviert. CRH ist eines der wichtigsten Stressgene. Es schaltet in der dem Hypothalamus angefügten Hirnan­ hangdrüse (Hypophyse) ein weiteres Gen ein, welches das bekannte Hormon ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) freisetzt. Über das Blut gelangt ACTH in die Nebennierenrinde und veranlasst, dass dort Corti­ sol produziert wird. Man nennt dieses System die Stressachse: Hypothalamus (CRH­Gen aktiviert) – Hypophyse (weitere Genaktivierung und nachfolgend Frei­ setzung von ACTH ins Blut) – Nebennierenrinde (Cortisol­Bildung). Der ganze Vorgang dauert ein paar Minuten und ist bei allen Wirbeltieren gleich. Es ist bekannt, dass ein Transfer von einem Zoo in einen anderen bei Weibchen zum Anöstrus führen kann. Genauso ist es möglich, dass Tiere, welche Stress erlebt oder eine Rangordnungsveränderung durch­ gemacht haben, keinen Zyklus aufweisen. Erhöhte Cortisolausschüt­ tung schwächt nicht nur das Immunsystem, sondern kann auch die Reproduktionsfähigkeit beeinträchtigen. Die gonadotropen Hormone unterliegen demselben Kreissystem wie die Stresshormone: Hypotha­ lamus – Hypophyse ­ Nebennierenrinde mit Rückkopplung. Eine Über­ produktion von ACTH (bzw. Cortisol) in der Nebennierenrinde verhindert die Produktion der gonadotropen Hormone, also jener Stoffe, die für einen Zyklus und die Sexualproduktion zuständig sind. Wen wundert es da noch, dass ein Weibchen, wenn es aus seiner gewohnten Umge­ bung und seiner familiären Sozialeinheit gewaltsam herausgerissen und an einen fremden Ort (mit fremden Artgenossen) transportiert wird, kei­ ne Zyklusfunktion zeigt und somit keine Nachkommen zeugt. Oder wenn ein weibliches Jungtier, welches von seiner Mutter getrennt wird und mit fremden Artgenossen eine neue Sozialordnung aufbauen muss (ohne jegliche mütterliche Hilfe) und sich zudem in eine neue Rangord­ nung einpassen muss, auch nicht züchtet. Schaut man die Daten bei­ der Arten an scheint es, dass die Afrikanischen Elefanten diesbezüglich noch sensibler sind als die Asiaten. Wie das Trauma die Genaktivität beeinflusst Wenn sich ein Trauma (oder Alarmbild) in der Amygdala, dem Gedächt­ nisspeicher, wie oben erläutert, „eingebrannt“ hat, bedeutet dies, dass die Sensibilisierung der Alarm­Nervenzellen erhöht wurde. Anders aus­ gedrückt, wurde der Schwellenwert erniedrigt und die Amygdala rea­ giert somit auf Alarm oder vermeintlichen (auch unbewussten!) Alarm viel schneller und öfter. Die Synapsen sind superverstärkt. Es kommt zu einer dauerhaften Überaktivierung der Amygdala, die somit über die beschriebenen Regelkreise bewirkt, dass die Nebennierenrinde Corti­ sol ausschüttet. Alle Circus­ und die meisten Reitelefanten sowie noch viele Zooelefan­ ten sind Wildfänge und haben als Jungtiere das Trauma des Einfan­ gens, der Umsiedlung in eine fremde Umgebung und den Verlust der Mutter und Familie erlebt. Erlebt ein solches Tier nun nochmals ein traumatisches Ereignis, z.B. wenn ein Weibchen aus seiner familiären Umgebung an einen anderen Zoo abgegeben wird (etwa infolge über­ holter Formen des Zuchtmanagements) oder wenn ein Partner stirbt, wird dieses Trauma doppelt stark empfunden: Dann werden nämlich die in der Amygdala gespeicherten Erinnerungen wach gerufen und die entsprechenden Synapsen feuern. Die CHR­Produktion und die darauf folgende Cortisolausschüttung kann sehr hohe Werte erreichen, die Synapsen werden abermals verstärkt, der gesamte Hormonhaushalt gerät total aus den Fugen. Die Sensibilisierung der Amygdala ist noch­ mals erhöht, die Folgen für das Tier können somit sehr schwerwiegend sein. Beziehungen in der frühen Kindheit Es gibt einen kritischen Zusammenhang zwischen sozialem Lernen und Hirnentwicklung. Nervennetzwerke werden im Laufe des Wachs­ tums durch Erfahrungen und Beziehungen angelegt. Äußerst wichtig sind dabei die Mutter­Kind­Beziehung und andere soziale Beziehun­ gen und Bindungen. Das heißt, die Entwicklung von Fühlen, Denken, Handeln und Reagieren erfolgt parallel zu der Entstehung der Ner­ venzellen­Netzwerke. Das Gehirn eines sozialen Tieres ist auf soziale Beziehungen und Bindungen eingestellt und davon abhängig. Es gibt mehrere neurobiologische Systeme, die dies beweisen. Zum Beispiel wird bei der Mutter nach der Geburt Oxytocin produziert, welches die­ jenigen Verhaltensweisen verstärkt, die die soziale Bindung festigen. Spiegelneuronen spielen hier auch eine ganz wichtige Rolle. Die psychische Seite des Gedächtnisses ist abhängig von situativen Inputs, von Sozialisation und von „Erziehung“, d.h. von dem, was das Jungtier von seiner Mutter und den übrigen Familienmitgliedern lernt. Wenn nun ein Jungtier während der wichtigen Hirnentwicklungsphase Handaufzucht (links „Jamuna Toni“ im Münchner Tierpark Hellabrun) bedeutet wesentlich stärkeren Stress für Elefanten als das Großwerden im Familien­ verband (rechts die Emmener Großfamilie). Fotos: T. Jahn; M. Hachenberg 19 Neurobiologie und Psyche des Elefanten Warum reagieren Elefanten manchmal „ aus heiterem Himmel“ aggressiv? von seiner Mutter getrennt wurde, fehlen die entsprechenden Neuro­ nen und Synapsen, d.h. es fehlt das Gedächtnis dafür, was es zu ei­ nem „richtigen“ Elefanten, der sich innerhalb seiner sozialen Umwelt zurechtfindet, macht. Wie beschrieben reagiert die Amygdala als Speicherort der Traumaer­ lebnisse nachfolgend viel empfindlicher auf Alltagssituationen, sogar dann, wenn gar nichts Gefährliches vorhanden ist. Sie ist sozusagen immer in einem „Alarmzustand“. Dies bedeutet, dass die Stressreaktion aktiviert werden kann, ohne dass äußerliche Reize bewusst wahrgenommen werden, was eine Überre­ aktion bedeutet. Dies ist dann besonders gefährlich, wenn Elefanten in direktem Kontakt mit Menschen sind, z.B. im Circus oder bei Elephant Back Safari Unternehmen. Dann kann es zu Zwischenfällen kommen, ohne dass die Trainer den Grund ersehen können. Traumen und wie das Hirn reagiert Forschungsergebnisse zeigen, dass bei liebevoll bemutterten Jungtie­ ren das Stressgen CRH später im erwachsenen Zustand weniger stark aktiviert wird als bei Tieren, die in der Jugendentwicklung weni­ ger Zuwendung erhalten haben. Tiere mit viel mütterlicher Zuwen­ dung sind später weniger ängstlich, da ein Gen aktiviert wurde, welches einen Nervenwachstumsfaktor produziert. Lernaufgaben werden von diesen Individuen besser gelöst. Die Zahl der Synapsen ist bei liebevoll bemutterten Tieren höher. Demzufolge ist ein Jungtier, welches während seiner Jugendentwick­ lung aus dem Familienverband herausgerissen wurde (zum Beispiel Verlust der Mutter, eingefangen und verkauft etc.), schlechter neurolo­ gisch ausgestattet als ein Tier, das im normalen Familienverband und mit der Mutter aufwächst. Allomütter oder so genannte „Tanten“, die sich liebevoll des Jungtiers annehmen, können die Rolle der Mutter übernehmen. Jungtiere, denen dieser Ersatz in Form eines Menschen gegeben wird, sind benachteiligt: Der Mensch kann niemals einen Elefanten bzw. dessen Verhaltensweisen darstellen. Er kann besten­ falls mit menschlichen Mitteln versuchen, diese bis zu einem gewis­ sen Grad zu substituieren. Es wurde gezeigt, dass der Nachwuchs einer Mutter, welche während der Schwangerschaft Stress erlebte, später in Belastungssituationen eine bleibende erhöhte Stressreaktion zeigt. Man nimmt an, dass der Fötus entweder die Stresssignale der Mutter mitbekommt, oder dass die mütterlichen Stresshormone direkt den Föten beeinflussen. Inter­ essanterweise haben Tests mit Primaten gezeigt, dass auch nach der Geburt bei der Mutter induzierter Stress bewirkt, dass deren Jungtiere als Erwachsene regelmäßig eine erhöhte Stressreaktion zeigen. Ur­ sache könnte das veränderte Verhalten der gestressten Mutter sein. Interindividuelle Bindungen schützen also das Stresssystem beim Nachwuchs. Bindungen und soziale Unterstützung haben sich in zahl­ reichen Studien aber auch als einer der wichtigsten Schutzfaktoren gezeigt für das spätere Leben des Individuums. Dies bedeutet nichts anderes, als dass man bei Elefanten Individuen in „künstlichen“ Gruppen, die eine starke Beziehung zueinander aufgebaut haben, nie trennen sollte, egal ob Mutter und Tochter oder unverwand­ te spezielle Partnerinnen. Die logische Folgerung ist, dass harmonische Untergruppen im Zoo nicht auseinander gerissen werden sollten, auch nicht zu Zuchtzwecken. Anderenfalls erhält man bereits eine gestress­ te Mutter (nicht zu sprechen von den gestressten Zurückgebliebenen), welche diesen Stress ihrem Nachwuchs weitergibt, falls sie überhaupt selbst züchtet! Traumen (z.B früher Verlust der Mutter, Einfangen und Umsiedlung) können aber noch weiter reichende Folgen haben. Unterschwellige Rei­ ze können bei Individuen, welche ein derartiges Trauma erlebt haben, direkt das Bewertungssystem aktivieren, in dem die frühere Erfahrung gespeichert ist, insbesondere den Mandelkern (Amygdala). Das bedeu­ tet, dass durch einen unbewussten Reiz ohne volles Bewusstsein, son­ dern im Unbewussten, die Stressreaktion ausgelöst werden kann. Dies bezeichnet man als Posttraumatische Belastungsstörung PTBS oder meist PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) genannt. Individuen mit PTBS erfahren sogenannte „flash­backs“, d.h. plötzlich durch irgendei­ nen Reiz ausgelöste Erinnerungsbilder an den Schrecken. Symptome dieser Flash­backs können Konzentrationsstörungen sein, Schreckhaf­ tigkeit und ängstliches Verhalten, Interessenverlust und Apathie oder auch aggressives Verhalten. Hieraus lässt sich auch erklären, warum bei plötzlichen Aggressions­ handlungen oder Reaktionen, die zu Unfällen führen, oft der Grund nicht erkennbar ist. Die Nervennetzwerke bleiben lebenslang bestehen. Dies macht die Elefanten, welche in der Wildbahn gefangen wurden und in Gefangenschaft geraten sind, unberechenbarer als solche, die in Ge­ fangenschaft geboren wurden und mit ihrer Mutter und ihrer „Familie“ aufwuchsen. Eine von vielen – die vierfache Zuchtkuh „Zambi“, 1983 als Wildfang nach Europa importiert, griff im Direkten Kontakt sowohl in Wuppertal als auch in Augsburg Pfleger an. Foto: J. Endres Nicht nur Tierrechtler, sondern auch die namhaftesten Elefantenforscher weltweit haben anerkannt, dass Elefanten eine Psyche und Gefühle be­ sitzen, die den unseren äußerst ähnlich sind und somit die bisherige Haltung in Circussen und ähnlichen Institutionen nicht mehr tragbar ist. Zuerst braucht es die richtige Einstellung, dann die richtige Handlung. Es braucht vor allem aber auch Mut zur Selbstkritik und zur Ehrlichkeit, um Neues anzuerkennen und auch die Einsicht, dass alte Denkweisen und Muster zumindest in der Elefantenhaltung nicht mehr zeitgemäß sind. Literatur J. Bauer, Das Gedächtnis des Körpers, Piper 2009. J.Bauer, Warum ich fühle was Du fühlst, Heyne 2008. J. Shoshani, W. J. Kupsky, G. H. Marchant, Elephant brain I: Gross morphology, functions, comparative anatomy, and evolution, Brain Research Bulletin 2006, 70, 124–157. V. Gallese, C. Keysers, G. Rizzolatti, A unifying view of the basis of social cognitio, Trends in Cognitive Sciences, Vol. 8, No. 9, 2004. 20