BEOPS und die Jungen Wilden

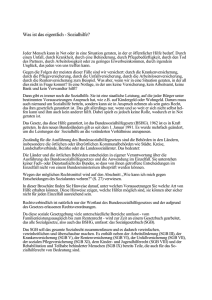

Werbung

Robert Northoff, Hochschule Neubrandenburg, Fachtagung Cottbus, September 2011 BEOPS und die Jungen Wilden Das in den Jahren 2007 bis 2010 in der Betreuungsbehörde Schwerin durchgeführte BEOPS-Projekt befasste sich mit der Betreuungsoptimierung durch Sozialleistungen. Wie bekannt ist nach Einführung des am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen Betreuungsgesetzes die Zahl der Betreuungsfälle deutlich gestiegen. Einige Gründe dafür - wie die sich auflösenden Familienstrukturen oder die Zunahme von psychischen Erkrankungen - liegen auf der Hand, lassen sich aber nicht ohne Weiteres beeinflussen. Daher entstand im Justizministerium die Frage, ob nicht durch eine bessere soziale Infrastruktur Betreuungen vermieden werden können. Das BEOPS Projekt hat in den Jahren 2008 und 2009 mehr als 2000 Akten im Zuständigkeitsbereich der Betreuungsbehörde der Landeshauptstadt Schwerin untersucht. Dazu wurde die Grundgesamtheit in eine Untersuchungsgruppe (U-Gruppe) mit einer um eine etwa 0,4-Stelle verstärkten sozialarbeiterischen Intervention und in eine Kontrollgruppe (K-Gruppe) ohne solche Verstärkung aufgeteilt. Dabei waren die rechtsstaatlichen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und wie bei allen Feldstudien bei der Interpretation einzuarbeiten. BEOPS untersuchte zwar nicht speziell Altersgruppen, doch lassen sich einige Ergebnisse „Jungen Wilden“ zuordnen. Als klinische Bilder werden vor allem Demenz (etwa 25%), geistige Behinderungen (etwa 15%), Abhängigkeitserkrankungen (etwa 10%), Schizophrenien (etwa 10%) und Mischformen (etwa 25%) diagnostiziert. Junge Menschen dürften auch bei geistigen Behinderungen betroffen sein, die Jungen Wilden fielen aber eher bei Abhängigkeitserkrankungen (Süchten) und damit verbundenen Psychosen sowie Mischformen auf. Möglichkeiten der Betreuungsvermeidung sind natürlich auch bei diesen gegeben, so durch eine Vorsorgevollmacht, hier sollten wir uns über die Akzeptanz in der Szene austauschen. Zu den Hilfen, die zu einer Vermeidung von Betreuungen beitrugen, gehören u.a. die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 - 60 SGB XII, die Hilfen für kranke Menschen nach dem SGB V wie die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen (§§ 4, 11 SGB V), soziotherapeutische Leistungen (§ 37a SGB V), die Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 - 69 SGB XII. Tendenziell wurden die Hilfen in der Untersuchungsgruppe stärker genutzt. Andere Hilfen spielten eher selten eine Rolle. So betrifft die Hilfe nach den §§ 41, 27 ff. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe für junge Volljährige) grundsätzlich nur die Altersgruppe zwischen 18 und 21 Jahren. Die Unterstützung durch die Bewährungshilfe (§ 56d StGB) und die strafvollzuglichen Hilfen zur Entlassung (§ 74 StVollzG) betreffen nur solche Betreute, die angesichts ganz erheblicher Straffälligkeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Andere Hilfen konnten überraschenderweise (in der Stichprobe) nicht festgestellt werden. So ließen sich Maßnahmen der Eingliederung zur Arbeit und Leistungen nach §§ 15 SGB II, 35 IV SGB III, die behördliche Bestellung von Verfahrensvertretern nach § 15 I 4 SGB X, Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke entsprechend dem Anspruch auf vorsorgende und nachgehende Hilfen (§ 4 PsychKG MV), Leistungen durch eine trägerübergreifende Servicestelle nach § 22 SGB IX oder auf Grund von Rahmenverträgen (§ 79 SGB XII) oder auf Grund anderer Vereinbarungen mit den Einrichtungen und Diensten (§§ 75 ff. SGB X) praktisch nicht feststellen. Insgesamt gesehen zeigt sich über die Gruppen, dass es wie erwartet in der U-Gruppe weniger Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreuungsaufhebung gegeben hat als in der K-Gruppe. Über die beiden Jahre wurde bei den Neuvorlagen von der U-Gruppe in rund 56% und in der K-Gruppe in rund 68% der Fälle die Empfehlung einer Betreuung ausgesprochen. Bei den Wiedervorlagen wurde von der UGruppe in etwa 13% eine Aufhebung der Betreuung empfohlen, in der K-Gruppe in etwa 10%. Auch bei den Gerichtsentscheidungen gab es in der U-Gruppe weniger Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreuungsaufhebung als in der K-Gruppe. Der Unterschied beläuft sich bei Neuvorlagen (Erstbestellung) auf etwa 7% und bei Wiedervorlagen (Aufhebung) auf rund 4%. Über die Gruppen und Jahre hinweg wurden in der Stichprobe in etwa 40% der Fälle berufliche Betreuer und in etwa 60% der Fälle ehrenamtliche Betreuer eingesetzt. Dabei zeigte sich eine Tendenz dahingehend, dass in der U-Gruppe etwas weniger Berufsbzw. Vereinsbetreuer und etwas mehr Familienangehörige und andere Ehrenamtliche eingesetzt werden als in der K-Gruppe. Mehr Soziale Arbeit führte aber bei Neuvorlagen hinsichtlich der richterlich entschiedenen Fälle nicht zu einer größeren Verschiebung von Berufsbetreuern zu ehrenamtlichen Betreuern. Soziale Arbeit wirkt also eher bei leichteren und mittelschweren Fällen, nicht aber bei den großen Herausforderungen. Die „Jungen Wilden“ scheinen eher schwierige Fälle zu sein. Betreuungsoptimierung sollte durch spezifischere Fallbearbeitung möglich sein. Erfolgreiches Krisenmanagement und Eingliederungshilfen nach den §§ 53 und 54 sowie § 67 SGB XII, insbesondere bei Beteiligung Freier Träger, werden von den in den Leitfadeninterviews Befragten als besonders erfolgversprechend genannt. Als besonders problematisch werden die Fälle von Suchterkrankungen und Borderline-Fälle beschrieben (häufig Junge Wilde), hier kommen auch berufliche Betreuerinnen manchmal an ihre Grenzen. Im Rahmen der Diskussionen tauchte immer wieder die Frage auf, ob es nicht sinnvoller sei, das Betreuungsverfahren insgesamt eher der Kommune zuzuordnen. Beim Modell einer verstärkten kommunalen Zuständigkeit würde der Betreuungsbehörde als zentraler Eingangsinstanz für alle Anregungen eine Steuerungsund Filterfunktion zukommen. Für eine Verlagerung der zentralen Zuständigkeit auf die Kommune sprechen insbesondere auch die größere Sachnähe, die bessere Kenntnis vom Betreuungsbedarf, das größere soziale Netzwerk, die kürzeren Wege im Rathaus, die ausgeprägtere Bürgernähe, die Kompetenz für einen Hilfeplan und die geringere Bedrohlichkeit einer Behörde für Betreute. Das Modell begegnet keinen größeren verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn insofern klar ist, dass die Betreuungsentscheidung selbst und die Entscheidungen über Freiheitsentziehungen und den Einwilligungsvorbehalt der Richterin oder dem Richter vorbehalten bleiben. Dabei lässt sich auch überlegen, analog dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) ein (über die Gruppe der alten Menschen und über die Betreuung hinausgehendes) Erwachsenenhilfegesetz (EHG) zu entwerfen, welches die Betreuungsoptimierung durch fördernde und helfende Sozialleistungen in den Vordergrund rückt, zerstreute Vorschriften zur Erwachsenenhilfe zusammenfügt und auch die Zuständigkeitsmodalitäten für Betreuungsverfahren neu organisiert. Das EHG könnte auch als SGB XIII geführt werden. 2 Zum psychologischen Umgang mit jungen Wilden Quelle: Auszüge aus Northoff, R.: Sozialisation, Sozialverhalten und soziale Auffälligkeiten, zunächst nur zur persönlichen Kenntnis; wird demnächst veröffentlicht Jugend und Adoleszenz Diese Zeit wird rechtlich meist zwischen 14 und 18 Jahren verortet (vgl. § 7 I 2 SGB VIII), sozialwissenschaftlich wird indes eine Ausdehnung der Lebensphase Jugend auf etwa 15 Jahre festgestellt. Sie beginnt mit der Pubertät, also abhängig vom Geschlecht etwa ab 11 Jahren, und endet mit dem Erwachsenwerden, meist gekennzeichnet durch Festigung der eigenen Identität und die Beendigung der Ausbildung, was sich immer häufiger bis zum 30. Lebensjahr hinauszieht (vgl. dazu Hurrelmann: Lebensphase Jugend 2010). Entwicklungspsychologisch lassen sich vier große Aufgaben benennen: (1) die Entwicklung des inneren Bildes von der Geschlechtszugehörigkeit und die Ausrichtung auf eine wie auch immer strukturierte eigene Familie, (2) die Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz und die Ausrichtung auf eine ökonomische Selbstversorgung, (3) die Entwicklung selbstständiger Handlungsmuster für den Umgang mit Freizeit, Kultur und Konsum und (4) die Entwicklung eines Werte- und Normsystems und eines ethischen und politischen Bewusstseins mit Ausrichtung auf eine gesellschaftliche Teilhabe (vgl. Hurrelmann 2010, 27f). Erziehungsberatung Ist-Zustand und seine Probleme erkennen Zunächst ist das psychologische Problem einzukreisen: Was läuft in der Familie falsch? Wo liegen die Schwächen und Stärken der Beteiligten? Wo liegen die Schwächen des jungen Menschen? Das Problem ist zu konkretisieren und Widerstand ist zu bearbeiten durch Fragen wie: Was sind konkret die Erfahrungen? Wie wird konkret auf den jungen Menschen reagiert? Was sind dabei konkret die Gefühle? Verdeckte Probleme müssen erkannt werden: Sind alle ehrlich? Was ist den Betroffenen wirklich wichtig? Ursachenforschung muss geleistet werden: Was ist die Ursache der gezeigten Symptome? Welche Entwicklungsmängel zeigen sich? Welche Sozialisationsstörungen fallen auf? Wo gibt es systemische Zusammenhänge? 3 Soll-Zustand und seine Ziele erkennen Zukunftsbilder entwerfen: Was wünschen sich die Beteiligten? Wie soll es weitergehen? Welche Möglichkeiten der Förderung und Hilfe gibt es, nach dem SGB VIII oder anderen Vorschriften? Zukunftsbilder bewerten: Welche der Möglichkeiten gefällt den Beteiligten? Welche wird ihnen empfohlen? Was ergibt die Teamberatung der Beratungsstelle? Auswahlentscheidung treffen lassen: Welche Argumente, welche Vorschläge überzeugen? Sind Kosten-Nutzen-Abwägungen berücksichtigt? Handelnde Umsetzung des Soll-Zustandes in die Realität Handlungsstrategien entwickeln: Allgemeine Förderung nach den §§ des SGB. Entwicklung eines konkreten Betreuungsplans nach/analog den §§ 27ff, 36 SGB VIII. Beteiligungen sichern. Handlungspläne formulieren und durchsetzen: Beginn und Ende der Hilfe festlegen. Die konkret helfende Sozialarbeiterin auswählen. Pläne ausführen. Rückkopplung ermöglichen: In angemessenen Abständen neue Gespräche vereinbaren. Hilfeplan aktualisieren. Krisenmanagement vereinbaren. Formalen und endgültigen Abschluss vereinbaren. Soziales Training mit jungen Menschen (vgl. Petermann & Petermann 2008; vgl. Northoff, Methodisches Arbeiten & therapeutisches Intervenieren 2011) das Training einer realistischen Wahrnehmung sozialer Interaktionen, die Förderung des Eindenkens und Einfühlens in andere, Empathieförderung, der Abbau egoistisch motivierter Handlungen durch eine kritische Aufarbeitung, die Stärkung der Selbstkontrolle im Sinne einer Verzögerung und Überprüfung von aggressiven Impulsen, die Unterstützung positiven Sozialverhaltens durch soziale Unterstützung und Einüben von Kooperation, bei Akzeptanz einer angemessenen Selbstbehauptung die Vermittlung von Werten und der Aufbau eines Überichs (Gewissens), da bei diesen Jugendlichen Schuld- und Reuegefühle fehlen, die Planung eines strafrechtlich unauffälligen Lebens, systemische Hilfen wie die Arbeit am System Familie und am System Ausbildung und system Freizeit sowie der Aufbau von stabilen Freundschaften zu etwa Gleichaltrigen 4 Biologische, Psychologische und soziale Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Lebenskontexten (aus dem 13. Kinder- und Jugendhilfebericht 2009, 66ff) Quelle:Deutscher Bundestag:Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 13. Kinder und Jugenbericht. Berlin 2009. 5 Borderline Typus Erscheinungsbild. Wohl einen Grenzfall zwischen Psychose und Neurose stellt das Borderline-Syndrom dar. Das DSM-IV-TR (301.83) schätzt die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung auf 2 %, bei stationären psychiatrischen Patienten aber auf beachtliche 20 %. Die ICD-10 (F60.31) nennt als Kennzeichen eine große emotionale Instabilität, wiederkehrende Impulsivität, übermäßige und unkontrollierte Wutausbrüche, ein unklares Selbstbild, teilweise mit Suiziddrohungen sowie eine chronische innere Leere genannt. Ausführlicher ist das DSM-IV-TR, welches 9 Kriterien nennt, von den mindestens 5 erfüllt sein sollten (hier vereinfacht dargestellt): (1) Bemühen, ein Verlassenwerden zu vermeiden (2) in den Beziehungen ein Wechsel zwischen extremer Idealisierung und extremer Entwertung (3) Störungen des Selbstbildes (4) impulsives Handeln z. B. bei Sexualität, Substanzmissbrauch, Autofahren (5) wiederholte suizidale Handlungen (6) affektive Instabilität und Reizbarkeit (7) Gefühl der chronischen Leere (8) unangemessene Wut und fehlende Kontrolle (9) vorübergehende dissoziative oder paranoide Symptome. Ursachen. Als Grenzfall zwischen Psychose und Neurose mit psychopathischen Anteilen wird man von einem Ursachenbündel ausgehen ausgehen müssen, körperliche Bereitschaften, frühkindliche Störungen und spätere Verfestigungen treffen zusammen (vgl. Fiedler 2001, 237ff, 482ff). Teilweise wird die Diagnose Borderline daher als „Mülleimer“ für alle ungeklärten Krankheitsfälle genutzt, fehlt dem Arzt der Zugang, wird der Fall zum Borderline Fall. Psychoanalytisch wird teilweise eine frühe Störung in den ersten Lebensjahren Lebensjahren vermutet, bei der die Ablösung des Säuglinges / Kleinkindes von der Mutter misslungen ist, so dass sich Abhängigkeits- und Wutgefühle verfestigt haben. Auf der Basis dieser Fehlentwicklung können spätere Erfahrungen zu Verfestigungen führen, wobei dann auch familiäre Einflüsse und Gruppenbeziehungen eine wichtige Rolle spielen (vgl. auch Kernberg 1983 und seine Objekt-Beziehungstheorie). Eine eher verhaltenstherapeutische Erklärung versucht Linehan, die das widersprüchliche Verhalten und die selbstdestruktive Impulsivität der Borderline-Patienten als Ausdruck einer gelernten (ungesunden) Problemlösungsstrategie ansieht, was darauf beruhe, dass der Patient in seiner Umgebung widersprüchliche Verhaltensweisen gelernt habe, wie aktive Passivität, scheinbare Kompetenz, permanente Krisen oder gehemmte Trauer (vgl. Linehan 1996; Fiedler 2001, 260f, 482ff). Damit lassen sich eher physiologische Ansätze verknüpfen (vgl. auch Förstl 2007, 256ff), die auf die Bedeutung von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin für die Entstehung von Emotionen hinweisen und davon ausgehen, dass auch eine Dysfunktion vorliege, die im Zusammenhang mit einer ablehnenden Umwelt die Ausbildung eines stabilen Selbstregulationsmechanismus verhindere. 6 Folgen. Der abrupte Wechsel zwischen extrem bedürftiger Haltung (z. B. dramatische Hilfebitten auch an Sonntagen) und extrem entwertender Haltung (beleidigende Vorwürfe der Imkompetenz) ist für Bezugspersonen enorm belastend, da das Verhalten unberechenbar escheint. Auch unerfahrene Therapeuten führt dies schnell an ihre Grenzen. Therapie. Lässt man sich trotzdem auf eine Therapie ein, so ist ein therapeutischer Mehrfachansatz hilfreich, denn man nimmt an, dass neben einer medikamentösen Behandlung vor allem eine psychoanalytische Bearbeitung der Bindungsstörungen (vgl. Eckhardt-Henn 2009, 205ff; vgl. Mentzos 2008, 145) und andere supportive psychotherapeutische Verfahren (Training von Stresstoleranz, des Umgangs mit Gefühlen, des zwischenmenschlichen Verhaltens) helfen können. Die Prognose ist demgemäß schwierig; sie hängt vor allem von Krankheitseinsicht und Motivation sowie Mitarbeit und Kooperationsbereitschaft des Betroffenen ab. Suchterkrankungen - Therapie 0 Phase: Der zunächst entscheidende Schritt ist die oben beschriebene Motivationsförderung. Sie kann durch (meist kommunal finanzierte) Beratungsstellen, aufsuchende Sozialarbeit oder kritische Life-Events (Beziehungsabbrüche, Arbeitsplatzverlust, Erkrankungen) erfolgen, kann Jahre dauern und muss im geeigneten Moment (wenn es dem Betroffenen besonders „dreckig“ geht) ein konkretes und akzeptables Angebot vorhalten. 1. Phase: Stationäre körperliche Entgiftung in geeigneten Kliniken, evtl. auch ambulant, Entzug und Behandlung eventueller Abstinenzerscheinungen, auch mit Akupunktur oder als Blitz-Entzug, Behandlung anderer Krankheiten, Diagnostik, Dauer zumeist nur einige Tage, zuständig sind regelmäßig Ärzte, Kostenträger ist die Krankenkasse. 2. Phase: Stationäre Therapie mit Drogenverzicht und Einverständnis in regelmäßige Kontrollen, Aktivierung des Kranken durch Beschäftigungstherapie und kreative Tätigkeiten wie Maltherapie, positive Entfaltung der Persönlichkeit z. B. durch autogenes Training und kulturelle Förderung, körperliche Stärkung durch Sport, Betreuung und Behandlung der Begleiterscheinungen und vor allem Gruppentherapie und/oder Einzeltherapie mit kognitiven und verhaltenstrainierenden Anteilen; was die Angehörigen betrifft, gilt häufig in den ersten Wochen ein Kontaktverbot, um eine Gefährdung der Therapie von außen zu unterbinden, erst danach kommt es zum "Belastungsurlaub" oder "Belastungsbesuch"; Beziehungen innerhalb der Anstalt unter den Klienten sind zumeist unerwünscht, weil dadurch der Leidensdruck und der Wunsch, sich zu verändern, nachlässt, Dauer unterschiedlich, meist 6 Monate oder mehr, Kostenträger ist die Rentenversicherung. 3. Phase: Wiedereingliederungsversuch mit Teilarbeit oder Wohnung außerhalb, Beschäftigungshilfe, Arbeitsförderung, Selbsthilfegruppen, betreutes Wohnen, ambulante Ganztagesbetreuung, Rückkehrhilfe, Integration der Familie, Verstärkerprogramme, Dauer unterschiedlich, meist 3 Monate oder mehr, 7 Kostenträger meist noch die Rentenversicherung, aber auch die Wohlfahrtsverbände und Kommunen 4. Phase: Langfristiger Halt in Selbsthilfegruppen und nachgehende Betreuungsangebote über Jahre, z. B. in Tageskliniken oder therapeutischen Wohngemeinschaften, mit der Möglichkeit, in Krisen einen Ansprechpartner zu finden und notfalls sofort für einige Tage zurückzukommen, also stationäre Krisenintervention, Ermöglichung von Kurzzeit- und Intervalltherapien bei Rückfall, Kostenträger z. B. Kommunen und Wohlfahrtsverbände, evtl. auch Versicherer. Therapie für junge Menschen Spezielle Therapien werden eher selten angeboten, wären aber insbesondere bei jungen Menschen vielversprechend. Fischer & Lammel 2009, 142ff weisen darauf hin, dass die Jugendhilfe als erster Ansprechpartner ihre Berührungsängste mit therapeutischen Prozessen verlieren sollte, es für Mädchen spezielle, insbesondere traumatherapeutische Behandlungsangebote geben sollte, Nachreifungsprozesse insbesondere im emotionalen Bereich besonders gefördert werden sollten, die Nachsorge durch Selbsthilfegruppen und neue Netzwerke und Freundeskreise ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist. Zur Kommunikation mit geistig Behinderten Ein in der praktischen Arbeit mit geistig Behinderten nur schwer zu bewältigende Herausforderung ist die Frage, wie man als Helferin auf sogenanntes herausforderndes Verhalten reagieren sollte. Der holländische Psychologe Heijkoop (2009) erkennt darin vor allem festgefahrene Verhaltensweisen, die man mit einiger Erfahrung und Training aber zumindest teilweise aufbrechen könne. Wichtig sei es, anders hinzuschauen, wobei auch Videoaufnahmen helfen können, und zu ergründen, was den Gesprächspartner gerade beschäftigt, sich also mit offener Haltung in seine Welt zu begeben und seinen inneren Stress zu verstehen. Häufig liege eine Störung des Erregungsniveaus vor, bei zu niedriger, insbesondere aber zu hoher Spannung steige die Wahrscheinlichkeit für Problemverhalten. Steht mehr Zeit zur Verfügung, schlägt er vier Interventionen vor: (1) Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses, getragen durch Offenheit und Berechenbarkeit, (2) körperliche Regulierung des Erregungsniveaus z. B. durch geregelten Wach- und Schlafrhythmus und die Akzeptanz des Auslebens starker Gefühlsregungen in angemessener Weise (3) gemeinsam zu versuchen und zu üben, mit dem Problemverhalten angemessener umzugehen (4) die Sinne (Sehen, Hören, Fühlen, ...) neu zu erleben und die Einflussnahme darauf neu zu erfahren. 8