1 von Ulrich H.J. Körtner 1. Ethischer und theologischer

Werbung

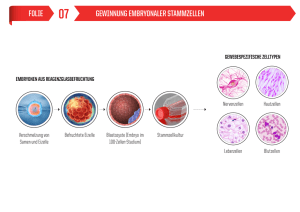

THEOLOGISCH-ETHISCHE EINSCHÄTZUNG VERSCHIEDENER VERWENDUNGEN VON KEIMZELLEN UND EMBRYONEN 1 von Ulrich H.J. Körtner 1. Ethischer und theologischer Klärungsbedarf Mit der „nahtlosen Übereinstimmung“ zwischen evangelischer und katholischer Kirche, die der damalige Ratsvorsitzende der EKD Präses Manfred Kock 2001 in der Auseinandersetzung um die Forschung an embryonalen Stammzellen beschwor, dürfte es endgültig vorbei sein. Es fragt sich allerdings, ob sie überhaupt jemals wirklich bestanden hat. Wenn dieser Zweifel entstehen konnte, so sind daran gerade jene Kirchenführer nicht unbeteiligt, die im Vorfeld der Entscheidung des deutschen Bundestages über die Novellierung des Stammzellforschungsgesetzes in den Medien die Klingen gekreuzt haben. Insbesondere der Artikel, den der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Wolfgang Huber, am 27. Dezember 2007 in der FAZ veröffentlichte, hat diesen Zweifel verstärkt. In ihm sprach sich Huber für eine einmalige Verschiebung des Stichtags im deutschen Stammzellforschungsgesetz aus. Auch wenn Huber seine Position später als verantwortungsethisch bezeichnet hat, findet sich in seinem FAZ-Artikel kein triftiges ethisches oder theologisches Argument. Er argumentiert vielmehr naturwissenschaftlich-pragmatisch: „Wer eine Verschiebung des Stichtags im deutschen Stammzellforschungsgesetz ablehnt, muss sich fragen lassen, wie die Forschung mit adulten Stammzellen dann überhaupt vorankommen kann.“ Damit hat der Ratsvorsitzende durchaus Recht. Die ethische Zulässigkeit der Forschung an embryonalen Stammzellen ist freilich keine Frage des Stichtags. Wer wie die EKD in der Vergangenheit für die ontologische und moralische Gleichsetzung von frühen Embryonen in der Petrischale mit geborenen Menschen eingetreten ist, wird sich daher die kritischen Rückfragen gefallen lassen müssen, die Kardinal Lehmann in der ZEIT am 17. Januar 2008 gestellt hat. 1 Vortrag auf der Tagung „Der Embryo – Produkt, Rohstoff, Geschenk?“, Evangelische Akademie Tutzing, 23.-24.6.2008. – Zum Ganzen vgl. auch U. Körtner, „Lasset uns Menschen machen“. Christliche Anthropologie im biotechnologischen Zeitalter, München 2005. 1 1989 veröffentlichte die EKD gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz ihre Erklärung „Gott ist ein Freund des Lebens“. Übereinstimmend behaupteten damals beide Kirchen, die moderne Entwicklungsbiologie habe „zu dem eindeutigen Ergebnis“ geführt, daß „von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle an“ ein neues und individuelles Lebewesen existiere. Diese Feststellung gelte unterschiedslos für Embryonen in vivo wie in vitro. Daher seien an extrakorporal gezeugten Embryonen allenfalls Heilversuche zulässig, unter keinen Umständen aber Eingriffe, die ihre Schädigung oder Vernichtung in Kauf nehmen. Damals erklärten die Kirchen gemeinsam: „Schon die kleinste Bewegung in Richtung auf die Zulassung ‚verbrauchender’ Forschung an Embryonen überschreitet eine wesentliche Grenze.“ Daß es jedoch in der Frage, wann das menschliche Leben beginnt, in der evangelischen Kirche keineswegs eine einhellige Auffassung gibt, dokumentiert die 2002 von der EKD veröffentlichte bioethische Argumentationshilfe „Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen“.2 Die Vertreter gegensätzlicher Positionen einigten sich auf die Formulierung, „im Blick auf den Embryo von einem sich (zur Geburt hin) entwickelnden Menschen bzw., für den Fall der Mehrlingsbildung, von sich entwickelnden Menschen zu sprechen“. Mit dieser Formulierung wollte man einerseits eine Festlegung bezüglich des Zeitpunkts vermeiden, von dem an von der individuellen Existenz eines Menschen auszugehen ist, andererseits dennoch die gesamte embryonale Entwicklung ab der Befruchtung unter rechtlichen Schutz stellen. Bei Dissens in der anthropologischen Frage nach dem Status des Embryos in seiner Frühphase einigte man sich gleichwohl auf eine gemeinsame ethische und grundrechtliche Option. Welche Position allerdings der Rat der EKD einnahm, erfährt man aus seinem Vorwort: Er machte sich jene Position zu eigen, wonach es sich bei jedem Embryo vom Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle um einen sich entwickelnden Menschen handelt, und zwar unabhängig von dessen tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Einschränkend erklärte der Rat allerdings, er trage seine Position in der bioethischen Debatte „nicht mit dem Anspruch vor, abschließend darüber bestimmen zu können, was derzeit und künftig als evangelisch zu gelten habe“. Diese Offenheit unterscheidet allerdings, wie Huber zutreffend feststellt, die evangelische von der katholischen Diskussionskultur. Doch wenn Huber den Gegensatz zwischen evangelischer Gewissensfreiheit und dem Alleinvertretungsanspruch des katholischen 2 Im Geist der Liebe mit dem Leben umgehen. Argumentationshilfe für aktuelle medizin- und bioethische Fragen (EKD-Texte 71), Hannover 2002. 2 Lehramts zum eigentlich Kern des ethischen und politischen Konflikts um die Stammzellforschung erklärt, lenkt er von der Schwäche seiner eigenen Argumentation ab. Auch die EKD-Synode hat bislang nicht theologisch, sondern politisch-pragmatisch argumentiert. Ihre Haltung ist dabei widersprüchlich. Einerseits hat sie im November 2007 bekräftig, die EKD lehne die Zerstörung von Embryonen zur Gewinnung von Stammzelllinien für die Forschung ab. Andererseits hält sie aber eine Verschiebung des Stichtags im deutschen Stammzellforschungsgesetz für zulässig, wenn die derzeitige Grundlagenforschung aufgrund der Verunreinigung der Stammzelllinien nicht fortgesetzt werden könne und es sich um eine einmalige Stichtagsverschiebung auf einen bereits zurückliegenden Stichtag handele. Dieser Synodenbeschluß verstößt freilich gegen elementare Regeln der Logik. Entweder lehnt die EKD die Zerstörung von Embryonen kategorisch ab, dann kann sie weder einer Verschiebung des Stichtags – egal, ob einmalig oder wiederholt – noch überhaupt der Beforschung embryonaler Stammzellen zustimmen, oder aber sie akzeptiert diese Forschung – und sei es auch ein einem stark eingeschränkten Maße –, dann lehnt sie eben die Zerstörung von Embryonen nicht in jedem Fall ab. Eine theologisch begründete Ethik des Kompromisses, wie Peter Dabrock argumentiert (vgl. zeitzeichen 2/2008), vermag ich hier nicht zu erkennen, eher schon die von Bischof Huber offen angesprochenen Sorge, politischen Einfluß zu verlieren. Wer das deutsche Stammzellforschungsgesetz akzeptiert und jetzt sogar noch einen konstruktiven (in meinen Augen allerdings unzulänglichen) Vorschlag zur Novellierung desselben macht, sollte auch dazu stehen und öffentlich zugeben, damit de facto die Zerstörung von Embryonen für die Forschung, wenn schon nicht gutzuheißen, so doch zumindest nicht abzulehnen. Will sie nicht weiter ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, sollte die EKD in dieser Frage – auch theologisch – für Klarheit sorgen. Johannes Fischer und Reiner Anselm (vgl. zeitzeichen 3/2008) fordern die evangelische Kirche auf, ihre bisherige theologische Grundposition in Sachen Embryonenschutz zu überdenken. Eine bloße Neuauflage der Debatte über den ontologischen Status des Embryos führt meines Erachtens jedoch nicht weiter – diese Debatte dreht sich seit Jahren im Kreis. Die starren Fronten lassen sich nur dadurch überwinden, daß der ethische Stellenwert der Statusfrage als solcher überdacht wird. Die Frage nach dem ontologischen Status des Embryos ist, wie schon die Stellungnahme evangelischer Ethiker „Pluralismus als 3 Markenzeichen“ vom Januar 20023, aber auch katholische Moraltheologen wie Antonio Autiero oder Konrad Hilpert zu bedenken geben, hat zwar erhebliches, aber nicht ausschlaggebendes Gewicht, wenn es darum geht, Fragen der Forschungspolitik und der dafür notwendigen Gesetzgebung in einer pluralistisch verfaßten Gesellschaft rational zu entscheiden. 2. Unbestimmtheit des Anfangs Es gibt empirisch wie theologisch gute Gründe von der Unbestimmtheit oder Unbestimmbarkeit des Anfangs zu sprechen, welche zumindest in der evangelischen Kirche gegen eine quasi-lehramtliche Festlegung des Lebensbeginns und somit der eindeutigen Festlegung des Status des frühen Embryos sprechen. Auch die Texte der Bibel lassen diese Frage offen. Schriftgemäßheit ist das entscheidende Kriterium evangelischer Theologie, nicht nur in den Fragen des Glaubens, sondern auch in Fragen der Ethik. Sie ist freilich von einem Biblizismus zu unterscheiden, der jede theologische Aussage mit einem Bibelzitat zu begründen versucht. Sonst sähe es für den Rat der EKD und die römisch-katholische Kirche, die sich in der Frage des Lebensbeginns einig sind, natürlich schlecht aus. Denn die Bibel weiß bekanntlich noch nichts von Embryonen, auch nicht von Eizellen, die beim Menschen erst 1827 entdeckt wurden. Schriftgemäß ist eine Theologie, die einerseits das Gesamtzeugnis der Bibel im Lichte gegenwärtiger Erfahrungen zu hören und zu verstehen versucht und andererseits die heutige Lebenswirklichkeit im Licht des biblischen Zeugnisses zu deuten wagt. Neben der Schriftgemäßheit ist darum Situations- oder Wirklichkeitsgemäßheit das zweite Kriterium theologischer und ethischer Urteilsbildung In diesem Zusammenhang muß ein eklektizistischer Umgang kirchlicher Verlautbarungen mit biblischen Texten kritisiert werden.4 Man weist zum Beispiel darauf hin, daß „Menschenwürde“ ein säkulares Äquivalent für „Gottebenbildlichkeit“ ist und zitiert als Beleg 1. Mose 1,27: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde; zum Bilde Gottes schuf er 3 R. Anselm/J. Fischer/Chr. Frey/U. Körtner/H. Kreß/T. Rendtorff/D. Rössler/Chr. Schwarke/K. Tanner, Pluralismus als Markenzeichen. Eine Stellungnahme evangelischer Ethiker zur Debatte um die Embryonenforschung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.1.2002, Nr. 19, S. 8. Der vollständige Text trägt den Titel „Starre Fronten überwinden. Eine Stellungnahme evangelischer Ethiker zur Debatte um die Embryonenforschung“ und ist dokumentiert in: R. Anselm/U. Körtner (Hg.), Streitfall Biomedizin. Urteilsfindung in christlicher Verantowrtung, Göttingen 2003, S. 197-208. 4 ihn“. Die stereotype Zitation dieses Bibelwortes, die kurzschlüssige Gleichsetzung der Gottebenbildlichkeit mit dem seinerseits klärungsbedürftigen Personbegriff und seine umstandslose Übertragung auf Blastozysten sind jedoch kaum das Ergebnis solider Exegese. Die eingehende Beschäftigung mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Bibelauslegung, die auf die Vielschichtigkeit biblischer Aussagen über den Lebensbeginn hinweist5, sucht man in den ökumenischen Texten zur Bioethik vergebens. Die wissenschaftliche Exegese weist darauf hin, daß der Gedanke der Gottebenbildlichkeit kein Allgemeingut biblischen Denkens ist, sondern sowohl im Alten Testament bzw. der jüdischen Bibel als auch im Neuen Testament eine theologische Spitzenaussage ist, die – das mag überraschen – eine allenfalls marginale Rolle spielt. Auch wenn das systematischtheologische Gewicht derartiger Aussagen in keiner Weise geschmälert werden soll, ist doch zu beachten, daß die Bibel, zumal das Alte Testament, vom Lebensbeginn „nicht nur auf der Ebene theologischer Begründungen, sondern viel konkreter, auf der Ebene der Wahrnehmung und Erfahrung alltäglicher Phänomene wie Zeugung, Schwangerschaft und Geburt“ redet.6 Von der Bibel ist zu lernen, wie theologische Aussagen lebensweltlich eingebettet und vermittelt werden müssen. Es ist exegetisch fragwürdig, wenn ontologische oder metaphysische Grundannahmen in biblische Texte eingetragen werden, um diese einer systematisch-theologischen Gesamtinterpretation biblischer Theologie dienstbar zu machen. So heißt es zum Beispiel in Psalm 139,13-16: „Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war.“ Das ist keine naturwissenschaftliche Beschreibung der embryonalen Entwicklung im modernen Sinne, sondern hymnische Sprache, religiöse Poesie. Gleiches gilt für das Hiobbuch, wenngleich hier nicht das Lobpreis des Schöpfers, sondern eine Klage angestimmt wird: „Deine Hände haben mich gebildet und bereitet; danach hast du dich abgewandt und willst mich verderben? [...] Du hast mir haut und Fleisch angezogen; mit Knochen und Sehnen hast du mich zusammengefügt; Leben und Wohltat hast du an mir 4 5 Vgl. dazu auch M. Heimbach-Steins/G. Steins, Ornament, Fundament, Argument oder was sonst? Zur Rolle der Bibel als Kanon in theologischer Ethik und in gemeinsamen katholisch-evangelischen Texten, ZEE 45, 2001, S. 95-108, hier S. 98. Siehe dazu H. Utzschneider, Der Beginn des Lebens. Die gegenwärtige Diskussion um die Bioethik und das Alte Testament, ZEE 46, 2002, S. 135-143; A. Lindemann, Schwangerschaftsabbruch als ethisches Problem im antiken Judentum und im frühen Christentum, WuD 26, 2001, S. 127-148. 5 getan, und deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. [...] Warum hast du mich aus meiner Mutter Leib kommen lassen? Ach daß ich umgekommen wäre und mich nie ein Auge gesehen hätte! So wäre ich wie die, die nie gewesen sind, vom Mutterleib weg zum Grabe gebracht.“ (Hiob 10,8.11-12.18-19) Texte wie Psalm 139 oder Hiob 10 lassen sich nicht ohne weiteres mit kirchlichen Positionen zur Bioethik kurzschließen. Vor allem widerspricht es den biblischen Texten, wenn der ontologische und moralische Status von Embryonen abstrakt diskutiert wird. Der Mensch wird in der Bibel als ein Beziehungswesen gesehen, dessen Menschwerdung und Leben ein Prozeß und ein Beziehungsgeschehen sind. Kirchliche Stellungnahmen blenden auch gern den Umstand aus, daß das Alte Testament der Christen die Bibel der Juden ist. Die jüdische Auslegung der einschlägigen Stellen, die gern von christlicher Seite für den Personstatus von Embryonen und sogar von befruchteten menschlichen Eizellen im Reagenzglas ins Feld geführt werden, weicht von kirchlichen Dokumenten teilweise erheblich ab. Nach jüdischer Auffassung ist die Geburt die entscheidende Zäsur, mit der das Leben eines Menschen beginnt. Dafür glaubt man sich durchaus auf die jüdische Bibel berufen zu können. Daher werden auch in Fragen der Stammzellforschung oder der PID im Judentum werden Positionen vertreten, die zwar im Widerspruch zur lehramtlichen Position der römisch-katholischen Kirche stehen, jedoch auch von einzelnen evangelischen Ethikern eingenommen werden. Es ist gerade das von der evangelischen Theologie betonte Kriterium der Schriftgemäßheit, welches unterschiedliche Sichtweisen des Lebensanfangs zuläßt, weil die biblischen Grundlagen einer christlichen Anthropologie keineswegs so eindeutig sind, wie es kirchliche Stellungnahmen häufig unterstellen. Aus biblischer Sicht ist der Lebensbeginn ein mehrdimensionales Geschehen. Es hat eine soziale Dimension, eine biologische und eine schöpfungstheologische Dimension: „1. Der Mensch geht aus der intimen Gemeinschaft der Eltern hervor, wächst im Mutterleib heran und bringt sein Leben in die größere Gemeinschaft der Familien und Sippen ein. In dieser Gemeinschaft ist er von seiner Zeugung an aufgehoben (soziale Dimension). 2. Der Lebensbeginn ist an stoffliche, wir würden sagen: ‚natürliche’ Substrate gebunden, den Samen und den Mutterleib. In dieser stofflichen Umgebung und aus ihr heraus wird der Mensch, wie es gelegentlich in einer durchaus technischen Metapher [...] (vgl. 5. Mose 25,9) heißen kann, ‚gebaut’ (biologische Dimension).7 3. Der Mutterleib ist schließlich auch der diskrete Ort, an dem durch göttliches Wirken, jedenfalls aber auf wunderbare und 6 H. Utzschneider, a.a.O. (Anm. 3), hier S. 136. 6 unverfügbare Weise das Individuum, die Person gebildet wird, die später zu sich selbst ‚Ich’ zu sagen vermag (‚schöpfungstheologische’ Dimension). In allen drei Dimensionen ist der Lebensbeginn kein isolierbarer Augenblick, kein Zeitpunkt, sondern eine Lebensphase, ein Prozeß, in dem der Mensch biologisch Gestalt gewinnt, sie über seine Eltern einem sozialen Kontext einstiftet und – in der Rückschau des Erwachsenen – durch Gottes Schöpferhand seine Personalität und Individualität, seine Würde, empfängt.“8 Keinesfalls wird aber das Schöpfungshandeln Gottes mit dem biologischen Zeugungsakt identifiziert oder darauf reduziert. Das christliche Menschenbild, auf das sich kirchliche Stellungnahmen zur Bioethik berufen, ist demgegenüber ein Gemisch aus biblischen Motiven, einer kantischen Interpretation des Menschenwürdebegriffs und einer vom katholischen Naturrechtsdenken beeinflußten Auslegung des Grundgesetzes. Theologisch gesprochen liegt der Ursprung jedes Menschen in Gott und seiner zuvorkommenden Gnade. Dieser transzendentale Ursprung ist aber nicht mit dem zeitlichen Anfang eines biologischen Prozesses zu verwechseln oder gleichzusetzen. Schon entwicklungsbiologisch gilt, daß zwar jeder geborene Mensch an seinem Anfang eine Zygote war, daß sich aber nicht jede befruchtete Eizelle zu einem Menschen entwickelt. Was wir sehen, ist immer mehr als die bloße Empirie. Ob wir in einem Embryo lediglich einen Zellhaufen oder aber einen werdenden Menschen sehen, hängt immer schon von unseren Intentionen und Deutungsmustern ab. Wer freilich die Charakterisierung von Embryonen als „Zellhaufen“ kritisiert und kritisch betont, daß mit Sprache Politik gemacht wird, sollte selbstkritisch einräumen, daß auch die in kirchlichen Stellungnahmen anzutreffende Sprachregelung, wonach es sich bei Embryonen und sogar schon bei befruchteten Eizellen (Zygoten) um „embryonale Menschen“ handelt, eine Form der Sprachpolitik ist, die als gegeben annimmt, was allererst zu beweisen wäre. Die für die katholische Position grundlegende Instruktion „Donum vitae“ der Kongregation für die Glaubenslehre (1987) erklärt die Lehre, mit der Befruchtung der Eizelle beginne das Leben eines neuen menschlichen Wesens, das bereits Person sei und eine „Geistseele“ besitze, für verbindlich. Wenngleich diese nicht aus den experimentellen Ergebnissen der Embryologie zu beweisen sei, lieferten diese jedoch „einen wertvollen Hinweis, um mit der Vernunft eine personale Gegenwart schon von diesem ersten Erscheinen eines menschlichen Wesens an wahrzunehmen“. Suggestiv wird die Frage angeschlossen: „Wie sollte ein menschliches Individuum nicht eine menschliche Person sein?“ Auch wenn sich das 7 Vgl. Dtn 25,9, wo die Zeugung eines Kindes mit einem Hausbau verglichen wird. 7 katholische Lehramt „nicht ausdrücklich auf Aussagen philosophischer Natur festgelegt“ habe, sei diese im Kontext der Abtreibungsproblematik entwickelte Lehre „unveränderlich“. Die Gleichsetzung von Zygoten – gleich ob in vivo oder in vitro – mit voll entwickelten Menschen läuft freilich auf eine petitio principii hinaus. Bereits die gemeinsame Erklärung von EKD und Deutscher Bischofskonferenz „Gott ist ein Freund des Lebens“ aus dem Jahre 1989, der sich die übrigen Mitglieds- und Gastkirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angeschlossen haben, gibt daher Anlaß zu kritischen Rückfragen. Diese Stellungnahme, die für die späteren gemeinsamen Texte zur Bioethik von grundlegender Bedeutung ist, behauptet eine Übereinstimmung zwischen biblischer Anthropologie und moderner Embryologie. Diese habe „zu dem eindeutigen Ergebnis“ geführt, daß „von der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle an“ ein neues und individuelles menschliches Lebewesen vorliege. Sodann wird gefolgert, daß diesem menschlichen Lebewesen, d.h. bereits der Zygote, in vollem Umfang der Personstatus und damit Menschenwürde zukomme. Diese Einsicht gelte gleichermaßen für Embryonen in vivo wie in vitro. Daher seien an Embryonen in vitro allenfalls Heilversuche zulässig, keinesfalls aber Eingriffe, die ihre Schädigung oder Vernichtung in Kauf nähmen, also zum Beispiel die Gewinnung von humanen embryonalen Stammzellen aus der inneren Zellmasse der Blastozyste. Bereits 1989 erklärten die Kirchen gemeinsam: „Schon die kleinste Bewegung in Richtung auf die Zulassung ‚verbrauchender’ Forschung an Embryonen überschreitet eine wesentliche Grenze.“ Letzten Endes gehe es beim Embryonenschutz um die Einhaltung von Artikel 1 und 2 des deutschen Grundgesetzes. Doch gibt es hierzu eine differenzierte verfassungsrechtliche Debatte. Im übrigen sollte auch die unterschiedliche verfassungsrechtliche Situation in den anderen Ländern Europas nicht außer Acht gelassen werden. 3. Kritik des SKIP-Arguments Für die Gleichsetzung einer in vitro befruchteten Eizelle mit einem geborenen Menschen wird das SKIP-Argument angeführt. (SKIP steht für Spezies, Kontinuität, Identität, Potentialität). Demnach gehört die Zygote zur menschlichen Spezies und ist über alle Entwicklungsstufen mit dem später zur Welt kommenden Menschen identisch. Die Entwicklung veläuft kontiunierlich aufgrund der in der Zygote liegenden Pontentialität sich zu entwicklen, und zwar nicht zum Menschen, sondern als Mensch. Die Spezies-, Kontinuitäts-, Identitäts- und 8 H. Utzschneider, a.a.O. (Anm. 3), S. 139f. 8 Potentialitätsargumente sind jedoch weder für sich genommen noch in ihrer Kombination stichhaltig und können die daraus gezogenen Schlußfolgerungen nicht schlüssig begründen. Der Begriff der Potentialität kann auf zweifache Weise gebraucht werden. Einerseits bezeichnet er die formale Möglichkeit (engl. possibility), andererseits die einem Seienden innewohnende Fähigkeit (engl. capacity). Die These, daß sich der Embryo ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung der Zellkerne als Mensch entwickelt, unterstellt, daß die befruchtete Eizelle – noch dazu eine in vitro fertilisierte Eizelle außerhalb des Mutterleibes, der für die Entwicklung eines Menschen erst die notwendigen Umweltbedingungen bereit stellt – prospektiv so betrachtet werden müsse, als ob sie das Potential (capacity) zur Entwicklung zu einem menschlichen Individuum hätte. Die statistische Wahrscheinlichkeit, daß aus einer befruchteten Eizelle ein Individuum wird, liegt jedoch allgemein unter 50 Prozent. Erst im Rückblick, also nachdem die Entwicklung tatsächlich stattgefunden hat, ist ein sicheres Urteil darüber, ob eine Zygote die organisierende Kraft zur Steuerung des Entwicklungsprozesses hatte, möglich. Das Potentialitätsargument überträgt dagegen die Gewißheit, die sich nur vom „gelungenen“ Ende her ergeben kann, auf den Beginn, der durch ein erhebliches Maß an Unsicherheit gekennzeichnet ist. Vereinfacht gesagt, war zwar jeder geborene Mensch einmal eine befruchtete Eizelle, aber nicht jede Zygote entwickelt sich zu einem Menschen. Das bloße Entwicklungspotential kann also nicht mit dem möglichen Resultat der Entwicklung gleichgesetzt werden, weil der faktische Entwicklungsverlauf, sein mögliches Gelingen wie sein mögliches Scheitern von einer Reihe von Umweltfaktoren abhängen, die die Zygote selbst nicht beeinflussen kann. Das Potentialitätsargument verkennt die Relevanz epigenetischer Prozesse, die nicht schon in der befruchteten Eizelle als solcher angelegt sind. Insofern ist nun aber auch die faktisch vorhandene äußere Möglichkeit (possibility) nicht nur moralisch, sondern auch ontologisch relevant. Zwischen dem ontologischen Status von Embryonen in vitro und demjenigen von Embryonen in vivo ist daher situationsbezogen zu unterscheiden. Daß dem Embryo in vitro derselbe Status zukommt wie dem Embryo in vivo, gilt nur unter der Voraussetzung, daß seine Implantation intendiert beziehungsweise noch möglich ist. Mit dem Wegfall dieser Möglichkeit (possibility) verändert sich nicht nur der moralische, sondern auch der ontologische Status des Embryos. In rechtlichen Zusammenhängen ist es noch viel weniger plausibel, weshalb den potentiellen Trägern eines Rechts zwingend dieselben Rechte zustehen sollen wie den tatsächlichen Trägern dieses Rechts. Diese undifferenzierte Gleichstellung potentieller Entwicklungschancen mit dem „Endpunkt“ dieser Entwicklung ist in der Rechtsordnung auch sonst nicht anzutreffen. Im Kontext des Embryonenschutzes wäre außerdem nicht schlüssig 9 begründbar, weshalb gerade frühe Embryonalstadien als „potentielles“ Menschsein wie geborene Menschen behandelt werden sollen, wenn das geltende Recht zugleich eine Reihe von späteren Eingriffen durch Willensakt Dritter zuläßt, die eine Realisierung des Potentials verhindern können (hier insbesondere: Entscheidung der Frau, den Embryo nicht zu implantieren; Schwangerschaftsabbruch). Der Anfang eines individuellen Menschenlebens unterliegt einer prinzipiellen, keineswegs nur einer zeitlichen Unbestimmbarkeit. Es ist daher irreführend, wenn bereits die befruchtete Eizelle nach der Kernverschmelzung oder der durch die ersten Teilungen entstehende Zellhaufen (Morula) umstandslos als Embryo bezeichnet wird. Erst nach mehreren Tagen, wenn sich die Morula zu einer Zellblase (Blastozyste) entwickelt hat, bilden sich einerseits eine Frühform des eigentlichen Embryos (Embryoblast) und andererseits das Frühstadium von Plazenta und Nabelschnur (Trophoblast) aus. Frühestens jetzt macht es überhaupt Sinn, von einer neuen Individualität zu sprechen, obwohl auch in diesem Entwicklungsstadium noch eine Mehrlingsbildung möglich ist.9 Die Möglichkeit der Mehrlingsbildung wird gern als Argument für einen strikten Embryonenschutz ohne jede Ausnahme angeführt, weil die befruchtete Eizelle eben nicht nur ein, sondern möglicherweise sogar mehrere Individuen oder „embryonale Menschen“ repräsentiere. Wir wollen diese Annahme überprüfen, indem wir betrachten, was bei der PID im 8-Zell-Stadium geschieht. Aus dem kleinen Zellhaufen wird eine Zelle zu Untersuchungszwecken entfernt. Ist diese Zelle nun als Teil eines Individuums zu betrachten oder liegt ab dem Moment der Trennung wegen ihrer Totipotenz ein weiteres Individuum vor? Doch was geschieht, wenn sich der handelnde Arzt anders besinnt und die entnommene Zelle in den Embryo zurückbefördert? Wo bleibt dann das zweite Individuum? Die Pointe dieses Gedankenexperiments besteht darin, daß man im Anfangsstadium der Embryonalentwicklung eben noch nicht von Identität oder Individualität sprechen kann. Was den ontologischen Status der zu Untersuchungszwecken abgetrennten Zelle betrifft, hängt es also ganz von der Handlungsabsicht des Mediziners ab, ob sie als Teil des zu untersuchenden Frühembryos oder aber als weiterer Embryo zu gelten hat. Der ontologische Status von frühen Embryonen in vitro hängt also generell in erheblichem Maße von den Intentionen der handelnden Personen ab. Was den gegen diese Argumentation erhobenen Einwand betrifft, wonach alle nach der Befruchtung liegenden Zäsuren während der Embryonalentwicklung, an denen ein abgestuftes Schutzniveau anknüpfen könnte, willkürlich seien, ist dagegen zu halten, daß das Fehlen 10 eindeutiger biologischer Einschnitte noch kein taugliches Argument dafür abgibt, weshalb der rechtliche Schutz des Embryos nicht in Abhängigkeit vom Fortschreiten der Embryonalentwicklung abgestuft gestaltet werden könnte. Die Rechtsordnung steht vielfach vor der Notwendigkeit, in einer kontinuierlich ablaufenden Entwicklung normative Schwellen festzulegen, in denen sich ein unterschiedliches normatives Schutzniveau manifestiert. Träfe es tatsächlich zu, daß der bloße empirische Befund einer kontinuierlichen Entwicklung jede normative (und letztlich auf einer sozialen Bewertung beruhende) Abstufung einzig und allein deshalb verbietet, weil die rechtliche Abstufung mangels eindeutiger biologischer Kriterien immer auch etwas anders ausfallen könnte, dann wäre eine Formulierung gesetzlicher Fristen ebenso unzulässig wie die Formulierung von Geschäftsfähigkeitsgrenzen. Beispielsweise liegt liegt das Modell eines stufenweise ansteigenden rechtlichen Schutzes in Österreich über weite Strecken auch der geltenden Rechtsordnung zugrunde, insofern nämlich – um nur ein Beispiel herauszugreifen – ein (strafrechtlicher) Schutz des Embryos vor der Nidation mangels ausreichender Schutzwürdigkeit überhaupt fehlt, der Schutz der Leibesfrucht nach der Nidation mit fortschreitender Schwangerschaftsentwicklung schrittweise zunimmt und erst ab der Geburt in den vollen Rechts- und Grundrechtsschutz der „Person“ übergeht. Wollte man die in der bioethischen Diskussion vertretene These, daß sich bereits die Zygote „als Mensch“ entwickle und daher prinzipiell dem gleichen Schutz unterliege wie Geborene, konsequent umsetzen, so würde dies nicht nur zu lebensweltlich fragwürdigen Konsequenzen führen. Dies müßte – übertragen auf die Rechtsordnung – auch juristische Folgerungen nach sich ziehen, die mit den Grundsätzen der bestehenden Rechtsordnung ebenso wenig vereinbar wären wie mit den weit verbreiteten moralischen Intuitionen der Bevölkerung: Zygoten, die sich bei natürlicher Zeugung nicht einnisten, wären dann als verstorbene Menschen zu behandeln; eine Vernichtung „überzähliger“ – weil nicht implantierbarer – Embryonen im Rahmen der IVF dürfte von Gesetz wegen nicht hingenommen werden; nidationshemmende Verhütungsmittel („Spirale“), die nicht die Konzeption, sondern die Einnistung verhindern, wären als Tötungsinstrumente zu verbieten; und nicht zuletzt würde sich der zulässige Spielraum für die Zulassung des Schwangerschaftsabbruches auf Extremfälle vitaler mütterlicher Indikation verengen. 4. Konsequenzen für die Forschung an embryonalen Stammzellen 9 Zum Stand der Embryologie vgl. N. Knoepffler, Forschung an menschlichen Embryonen. Was ist 11 Gewiß ist zu respektieren, daß es Theologen und Christenmenschen gibt, die bereits in der befruchteten Eizelle einen neuen Menschen sehen, dem Würde und Lebensschutz zukommen. Doch spricht diese Position tatsächlich kategorisch gegen jede Forschung an Embryonen oder an embryonalem Gewebe? Das ist meines Erachtens zu verneinen. Die Evangelische Kirche in Österreich hat in ihrer Denkschrift „Verantwortung für das Leben“ aus dem Jahr 2001 ausgeführt, es bestehe eine Analogie zwischen einem abgetriebenen Fötus und einem in vitro gehaltenen bzw. konservierten Embryo, sofern dieser nicht zu Forschungszwecken, sondern zum Zweck der medizinisch unterstützten Fortpflanzung gezeugt wurde, jedoch als überzählig zugrunde gehen soll.10 Auch die medizinische Verwendung von Gewebe aus abgetriebenen Föten läßt sich ethisch rechtfertigen, sofern die Abtreibung nicht zum Zwecke der Gewinnung von fötalem Gewebe geschehen ist. Dabei ist zu präzisieren: Nicht die Entnahme von Stammzellen und die damit verbundene Zerstörung des frühen Embryos, sondern die Entscheidung, ihn nicht mehr für Fortpflanzungszwecke zu verwenden, kann als Analogie zu Abtreibung gesehen werden. Die beiden evangelischen Theologen Peter Dabrock und Lars Klinnert wählen einen anderen Vergleich, nämlich mit der Organentnahme bei Hirntoten.11 Auch diese verstößt – sofern der Hirntod auch theologisch als hinreichendes Todeskriterium akzeptiert wird – weder gegen das Tötungsverbot noch gegen das aus dem Begriff der Menschenwürde abgeleitete Verbot der Totalinstrumentalisierung eines Menschenlebens. Beide Argumentationslinien laufen darauf hinaus, daß sich für den in der Petrischale gezeugten Embryo in dem Moment, wo er nicht mehr zur Fortpflanzung verwendet wird, ein Statuswechsel vollzieht, der demjenigen vom Leben zum Tod einer Person entspricht. Diese Sichtweise würde auch der EKD ein theologisches Argument für ihre eingeschränkte Befürwortung der Forschung an embryonalen Stammzellen liefern, das sie bislang schuldig geblieben ist. Die bisherige Position der EKD, wonach jeder frühe Embryo unabhängig von dessen tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten ein werdender Mensch ist, würde damit nicht völlig aufgegeben, jedoch modifiziert. Wer einen Statuswechsel überzähliger Embryonen verneint und ihren absoluten Schutz fordert, gelangt zu der ethisch höchst fragwürdigen Konsequenz, sie unbefristet in tiefgekühltem Stickstoff zu konservieren. Das ist aber wohl kaum ein Zustand, der den verantwortbar?, Stuttgart 1999, S. 45ff. Verantwortung für das Leben. Eine evangelische Denkschrift zu Fragen der Biomedizin, im Auftrag des Evangelischen Oberkirchenrats A. und H.B. der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich erarbeitet von U. Körtner in Zusammenarbeit mit M. Bünker, Wien 2001, S. 33 (Abschnitt 8.6). 11 P. Dabrock/L. Klinnert, Würde für verwaiste Embryonen? Ein Beitrag zur ethischen Debatte um embryonale Stammzellen (Medizinethische Materialien 130). Bochum 2001. 10 12 Namen Leben verdient, sondern vielmehr eine perverse Form der Unendlichkeit, die dem Totsein gleichkommt. Verglichen damit – aber auch mit der schlichten Vernichtung – ist die Stammzellgewinnung eindeutig das geringere Übel. Die ethisch wie rechtlich fragwürdige Embryonenspende an fortpflanzungwillige Dritte ist keine Alternative, schon weil sie gesetzlich nicht vorgeschrieben werden kann. Worauf es mir ankommt ist, daß sich die Befürwortung der Forschung an embryonalen Stammzellen durchaus mit unterschiedlichen Positionen zum Status des Embryos vereinbaren läßt. Es muß nicht diejenige von Fischer und Anselm sein. Selbst wenn man bereits der befruchteten Eizelle den Personstatus zuerkennen will, besteht keineswegs ein unauflösbarer Wertekonflikt zwischen Lebensschutz für den Embryo und Freiheit der Forschung im Dienste heutiger und künftiger Patienten. Letztere aber ist nicht nur christlich zu tolerieren, sondern geradezu geboten, entsprechen doch Bemühungen um Heilung einschließlich der dafür nötigen Grundlagenforschung dem Gebot der Nächstenliebe. Sie stellen auch ein hohes ethisches und soziales Gut dar, für das der Staat eine gesetzliche Verpflichtung hat. Der Grundsatz, daß nicht Erlaubnisse, sondern Verbote begründungspflichtig sind, entspricht nicht nur dem Wesen des Rechtes, sondern auch dem evangelischen Freiheitsverständnis. Dessen Maßstab ist freilich, was dem Nächsten dient. Auch ist die Frage der gesetzlichen Zulässigkeit medizinischer Forschung von ihrer finanziellen Förderung und den dabei unvermeidlichen Priorisierungen zu unterscheiden. Das deutsche Stammzellforschungsgesetz ist jedoch schon im Ansatz problematisch, da es sich eigentlich um ein Verbotsgesetz handelt, das nur in Ausnahmefällen die Forschung an embryonalen Stammzellen erlaubt. Die Annahme, der frühe Embryo habe grundsätzlich den Status einer Person, rechtfertigt solche massiven Eingriffe in die grundrechtliche garantierte Freiheit der Wissenschaft keineswegs. Daher gibt es auch für Christen gute Gründe, die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen zu fördern und bessere gesetzliche Regelungen als das derzeitige deutsche Stammzellforschungsgesetz zu schaffen. 5. Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Stammzellforschung Inzwischen gibt es neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Stammzellforschung, die auch in der breiteren Öffentlichkeit eine neue Diskussionsrunde ausgelöst haben. Im November 2007 wurden Artikel von zwei Forschergruppen veröffentlicht, denen es gelungen ist, menschliche Hautzellen durch Einschleusung von Genen so zu reprogrammieren, dass sie sich zu 13 pluripotenten Stammzellen entwickelten. Das Potential dieses neuen Verfahrens und der auf diesem Wege gewonnenen „induzierten pluripotenten Stammzellen“ (iPS-Zellen) ist aber noch nicht bekannt. Dennoch wagen Gegner jeder Forschung an embryonalen Stammzellen die Prognose, dass derartige Forschungsarbeiten praktisch überflüssig geworden seien. Das ist der Tenor von Stellungnahmen aus dem katholischen Umfeld in Österreich. Shinya Yamanaka, einer der Pioniere auf dem Gebiet der iPS, hat freilich in einem Interview erklärt, daß die Verwendung von embryonalen Stammzellen bis auf weiteres keineswegs überflüssig werde. Auch wies der darauf hin, daß die Entwicklung von iPS-Zellen nur auf der Grundlage des Wissens der Forschung an embryonalen Stammzellen möglich war. Ähnlich lautende Einschätzungen haben auch andere Fachleute abgegeben, z.B. Gerd Kempermann vom DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien oder Hans Schöler, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster.12 Solange unklar ist, welches Potential die neuartigen „induzierten pluripotenten Stammzellen“ tatsächlich haben, wird die Forschung dreigleisig verfahren. Neben adulten Stammzellen und reprogrammierten Körperzellen wird auch an embryonalen Stammzellen weiter geforscht werden. Die ethische Debatte und gesetzliche Regelungen bleiben uns daher nicht erspart. Yamanaka schließt außerdem nicht aus, daß aus iPS-Zellen Samen- und Eizellen hergestellt werden könnten. Um Mißbrauchsmöglichkeiten auszuschließen, gibt es wohl auch für die Forschung an iPS-Zellen gesetzlichen Regelungsbedarf. Nach jüngsten Berichten ist Forschern in den USA die Gewinnung embryonaler Stammzellen ohne Schädigung von Embryonen gelungen. Der Embryo entwickelte sich nach Entnahme einer einzelnen Stammzelle normal weiter. Sollte dieses Verfahren etabliert werden, stellen sich jedoch neue ethische Fragen: Sollen nur Embryonen verwendet werden, die ohnehin zu Fortpflanzungszwecken erzeugt werden? Ist die Entnahme von Stammzellen für den Embryo in jedem Fall völlig risikolos? Ist sie bei einem Embryo zu rechtfertigen, der einer Frau implantiert werden und zur Geburt heranreifen soll? Warum sollten Eltern dem zustimmen? Schon gibt es des Vorschlag, Eltern bei künstlicher Befruchtung anzubieten, vor der Einpflanzung des Embryos in die Gebärmutter Stammzellen für das Kind entnehmen und einfrieren zu lassen. Falls das Kind einmal eine Stammzelltherapie nötig hätte, könnte man auf seine körpereigenen Stammzellen zurückgreifen. Diese Idee ist aber wohl ebenso windig wie die Werbung für das Einfrieren von Nabelschnurblut. 12 H. Schöler: Viele Wege führen nach Rom, http://idw-online.de/pages/de/news237027. 14 Daß man aber für fremdnützige Forschung den eigenen Embryo ohne Not vor Implantation durch die Entnahme von Stammzellen einem zusätzlichen Risiko aussetzt, ist bei der ohnehin geringen Erfolgsrate von In-Vitro-Fertilisationen weder wahrscheinlich noch ethisch zu rechtfertigen, zumal die Forscher um Robert Lanza in den bisherigen Experimenten lediglich aus jeder fünften embryonalen Stammzelle eine Stammzelllinie gewonnen haben. Stammzellforschung ist nach wie vor ganz überwiegend Grundlagenforschung. Neben dem Ziel einer in der Zukunft möglichen klinischen Anwendung am Menschen zeichnet sich ein weiteres Anwendungsgebiet ab, nämlich die Verwendung von Stammzellen für pharmakologische oder toxikologische Untersuchungen. Sie wird vielleicht schon bald Realität.13 Denkbar sind nicht nur pharmakologische Studien an Stammzellen zur Überprüfung von Wirkstoffen, sondern auch der Test chemischer Substanzen und möglicherweise der Ersatz von Tierversuchen. Diskutiert wird auch über den möglichen Einsatz von humanen embryonalen Stammzelllinien für embryotoxische Wirkstoffprüfungen im Rahmen der sogenannten Reproduktionstoxikologie. Ziel solcher Untersuchungen ist es, die Erfolgsrate bei der In-Vitro-Fertilisation zu erhöhen und Methoden der Reproduktionsmedizin zu verbessern. Ob iPS-Zellen für all diese Anwendungsbereiche eine tragfähige Alternative bieten, bleibt abzuwarten. Die öffentliche Diskussion reduziert sich weithin auf die ethisch umstrittenen embryonalen Stammzellen. Es sollte freilich nicht übersehen werden, daß auch im Umgang mit adulten oder umbilikalen Stammzellen ethische Probleme auftreten können. Umstritten z.B. der Nutzen von Banken für Nabelschnurblut, die zum Teil massiv dafür werben, daß Eltern das Nabelschnurblut ihrer neugeborenen Kinder zu Vorsorgezwecken einlagern lassen. Auch in anderen Bereichen warnen Experten vor einer bedenkenlosen Kommerzialisierung der Anwendung adulter Stammzellen. In der öffentlichen und politischen Diskussion über die Notwendigkeit und die ethische Zulässigkeit der Forschung an embryonalen Stammzellen werden die Grundlagenforschung und ihre Gesetzmäßigkeiten häufig unterschätzt. Allzu leichtfertig werden vermeintliche Durchbrüche der Forschung gefeiert, und allzu voreilig wird über die vermeintliche therapeutische Anwendbarkeit oder Nutzlosigkeit einer Forschungsrichtung geurteilt. Medizinischer Fortschritt ist nicht ohne Grundlagenforschung möglich, die langfristige Ziele verfolgt, ergebnisoffen ist und ebenso zu ganz unerwarteten wie zu negativen Ergebnissen führen kann. Eine vorschnelle Einengung der Forschung aufgrund von 15 politischen Vorgaben oder Rücksichtnahmen auf moralische oder weltanschauliche Bedenken, die von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen geäußert werden, kann im Ergebnis zu unethischen Konsequenzen führen. 6. Samen- und Eizellspende Bei Samen- und Eizellspende ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob die Gametenspende zu Fortpflanzungszwecken oder zu Forschungszwecken erfolgt. In beiden Fällen ist vor allem die Eizellspende ethisch umstritten. In manchen Ländern ist die Eizellspende erlaubt, in anderen dagegen, wie z.B. in Österreich, grundsätzlich verboten. Das österreichische Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) erklärt in § 2 die IVF nur in einer Ehe oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft für zulässig. Erlaubt ist die Entnahme und Aufbewahrung von Samen, Eizellen, Hoder- oder Eierstockgewebe für eine künfitge meidzinische Fortpflanzung, „wenn ein körperliches Leiden oder dessen dem Stand der Wissenschaft entsprechende Behandlung eine ernste Gefahr bewirkt, dass eine Schwangerschaft nicht mehr durch Geschlechtsverkehr hebeigefühgrt werden kann“ (§ 2 [3] FMedG). Verboten sind Ei- und Embryonenspende (§ 3 [3] FMedG). Lediglich die Samenspende eines Dritten ist zulässig (§§ 11-16 FMedG), nicht aber die Verwendung eines Samenmixes (§ 9 [3] FMedG). In Anbetracht gesellschaftlicher Veränderungen hinsichtlich der Beurteilung von Einelternfamilien, gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften oder sonstiger Lebensformen stellt sich allerdings die Frage, aus welchen Gründen die Ei- und die Embryonenspende weiterhin unzulässig bleiben sollen. Im Fall der Eizellspende wird von Kritikern mit Recht auf die körperliche Belastung hingewiesen, die mit der hormonellen Stimulation und Entnahme der Eizellen für die Spenderin verbunden ist. Faktisch läuft die Eizellspende auf eine Kommerzialisierung des weiblichen Körpers und seiner Teile hinaus. Wo die Eizellspende erlaubt ist, ist diese für viele Frauen, die dazu bereit erklären, eine regelmäßige Einnahmequelle. Auf die Problematik der Eizellspenden für Forschungszwecke werde ich später noch eingehen. Die Zulassung der Embryonenspende wirft schwerwiegende Abgrenzungsfragen zur Leihmutterschaft einschließlich eines Generationensprunges (wenn z.B. die Großmutter das Kind ihrer Tochter austrägt) auf. Eine gespaltene Elternschaft in genetische, leibliche und soziale Elternschaft dürfte dem Kindeswohl generell abträglich sein. Abgesehen davon, daß 13 Vgl. H. Kreß, Die Diskussion zur humanen embryonalen Stammzellforschung in der evangelischen Ethik 16 strittige familienrechtliche Zuordnungsfragen und haftungsrechtliche Fragen, Fragen des strafrechtlichen Schutzes und der zivilrechtlichen Zuordnung entstünden, gehört das für die Entwicklung der Persönlichkeit grundlegende Recht auf Kenntnis der eigenen Herkunft und Identität zu den Rechten, die der Staat auf jeden Fall zu sichern hat. Eine über die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Legalisierung der heterologen Befruchtung würde zudem den verfassungsrechtlichen Schutz von Ehe und Familie unterlaufen, was nicht nur juristisch, sondern auch ethisch stärkste Bedenken hervorruft. 7. Adoption von Embryonen? Im Zusammenhang der Debatte über überzählige Embryonen und embryonale Stammzellforschung wird auch die Möglichkeit der Adoption von Embryonen zur Diskussion gestellt. Vordergründig betrachtet scheint dies die beste Lösung des Problems zu sein. Doch bei genauerem Hinsehen erweist sich dieser Vorschlag als problematisch. Zunächst einmal wäre zu klären, inwieweit das Adoptionsrecht tatsächlich auf Embryonen anwendbar ist. Embryonen lassen sich nicht einfach mit geborenen Menschen gleichsetzen. Das zeigt die ganze Debatte über den Status von Embryonen, bei denen zudem noch die Mehrlingsbildung nicht ausgeschlossen ist. Ferner hätte die Anwendung des Adoptionsrechts auf überzählige Embryonen erhebliche familienrechtliche Konsequenzen. Es würden die bisherigen Restriktionen des österreichischen Embryonenschutzgesetzes massiv in Frage gestellt. Ob die Gesellschaft und der Gesetzgeber gut beraten wären, dies in Kauf zu nehmen, sollte sorgfältig diskutiert werden. Die ins Spiel gebrachte Möglichkeit der Adoption von Embryonen weicht die Grenze zur Leihmutterschaft auf. Würde die Adoption überzähliger Embryonen erlaubt, wäre auch kaum zu begründen, weshalb die Eispende weiterhin verboten bleiben sollte. Im Ergebnis würde der Gesetzgeber den bisherigen Schutz von Ehe und Familie stark aushöhlen. Dieser Aspekt ist in der öffentlichen Debatte bislang kaum bedacht worden. Im übrigen ist zu bedenken, daß für Versuche einer medizinisch unterstützten Schwangerschaft nicht nur ein, sondern mehrere Embryonen erforderlich sind, folglich mehrere Embryonen zu „adoptieren“ wären. Die ganze Diskussion krankt auch daran, daß de facto nicht von einem unbedingten Lebensrecht von Embryonen ausgegangen werden kann. Das in Art. 2 EMRK formulierte und Schlussfolgerungen für die Reform des Stammzellgesetzes, epd-Dokumentation 7/2008, S. 20-24. 17 Recht auf Leben gilt nach herrschender juristischer Lehre nur für Geborene und ist zumindest auf Embryonen in vitro nicht anwendbar. Daß Embryonen in vitro kein uneingeschränktes Lebensrecht haben, wird schon daraus ersichtlich, daß die biologischen Mütter gesetzlich nicht zur Austragung sämtlicher von ihnen stammenden Embryonen gezwungen werden können. Insofern hinkt nun aber auch der Vergleich mit dem Adoptionsrecht. Geborene Kinder stehen unter dem umfassenden Schutz des Staates. D.h. sie müssen entweder von ihren Eltern aufgezogen werden oder aber von der Mutter zur Adoption freigegeben werden. Keinesfalls dürfen sie getötet werden. Zu einem ethisch schwierigen Konfliktfall könnte es auch bei „adoptierten“ Embryonen kommen, wenn nämlich die Mutter in Wahrnehmung ihrer Entscheidungsfreiheit die Schwangerschaft abbricht, was z.B. nach deutschen (§ 218 StGB) oder österreichischem Recht (§ 97 StGB) innerhalb einer gesetzlich festgelegten Frist straffrei bleibt. Ferner wird wohl kein Befürworter der Adoptionslösung für Embryonen so weit gehen wollen, eine Pflicht aufzustellen, überzählige Embryonen zur Adoption freizugeben. Was aber soll mit überzähligen Embryonen geschehen, wenn die biologischen Eltern eine Adoption ablehnen? In diesem Fall stellt sich eben doch wieder die Frage, ob man diese Embryonen "verwerfen" oder aber zu Forschungszwecken nutzen soll. 8. Reproduktives Klonen Was die ethische Bewertung über das Klonen im Bereich der Humanmedizin, das sogenannte „Human Cloning“ betrifft, ist es zunächst notwendig, zwischen verschiedenen Methoden des Klonens (Embryonensplitting, Zellkerntransfer u.a.) einerseits und unterschiedlichen Zielen bei ihrer Anwendung andererseits zu unterscheiden. Fragen wir zunächst, was man überhaupt unter einem geklonten Menschen versteht. Das 1. Zusatzprotokoll zur Biomedizinkonvention des Europarates über das Verbot des Klonens von menschlichen Lebewesen definiert Klone als Individuen, deren genetisch Erbinformation im Zellkern mit derjenigen eines anderen Individuums identisch ist. Diese Definition ist für die ethische Diskussion wichtig, weil es Erbinformationen nicht nur im Zellkern, sondern auch im Zellkörper (in den Mitochondrien) gibt. Ein Klon (griechisch: „Zweig, Schößling“) ist also schon rein genetisch nie eine hundertprozentige Kopie eines anderen Menschen. Zudem lebt er in einer anderen Zeit und in anderen Verhältnissen als sein Doppelgänger. Berücksichtig man den Einfluß der Sozialisation auf die Entwicklung menschlicher Individualität, wäre der 18 Unterschied zwischen einem Individuum und seinem Klon deutlich größer als zwischen eineiigen Zwillingen. Wenn also die Kopie eines Menschen und seiner Persönlichkeit gar nicht möglich ist, so daß auch ein Klon seine individuelle Identität ausbilden kann, was spricht dann eigentlich aus ethischer Sicht gegen das Klonen als neue Methode der Reproduktionsmedizin? Nach einhelliger Ansicht von Ethikern und Ethikkommissionen, die sich in diesem Punkt mit der Haltung der christlichen Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften deckt, bleibt das Klonen ein Anschlag auf die Menschenwürde. Es wird nämlich das elementare Recht jedes Menschen auf zweifache biologische Kindschaft verletzt. Dieses Recht ist in der grundlegenden Bestimmung, daß der Mensch geboren wird, impliziert. Geburtlichkeit (Hannah Arendt) schließt die natürliche Generationenfolge ein. Diese aber wird durch die Technik des Klonens außer Kraft gesetzt. Der „Vater“ oder die „Mutter“ eines Klons ist biologisch gesehen sein Bruder oder seine Schwester. Die biologischen Eltern des Klons sind, sieht man von dem genetischen Material im Köper der mütterlichen Eizelle ab, seine Großeltern väterlicher- oder mütterlicherseits. Schon immer war es möglich, zwischen biologischer und sozialer Elternschaft zu unterscheiden. Durch die moderne Reproduktionsmedizin kommt noch hinzu, daß die Frau, von welcher die verwendete Eizelle stammt, nicht mit jener, die das Kind zur Welt bringt, identisch sein muß. Im Fall der Leihmutterschaft kann also ein Kind bis zu fünf Eltern haben. Wird aber ein Mensch geklont, so wird zusätzlich die Generationenfolge übersprungen. Zudem wird der neue Mensch im Akt seiner Zeugung eines Rechtes beraubt, das alle übrigen Menschen haben, nämlich des Rechtes auf ein gegenüber demjenigen seiner Eltern neues Genom. Das unterscheidet den Klon vom eineiigen Zwilling. Dieser besitzt zwar dasselbe Genom, wie sein Geschwister. Beide aber haben ein Genom, das sich von demjenigen ihrer gemeinsamen Eltern unterscheidet. Die Rekombination der Gene im Prozeß der Fertilisation ist nicht nur von Gesamtnutzen für den Genpool der Menschheit, sondern muß auch als potentieller Nutzen für das Individuum gesehen werden, auch wenn die Möglichkeit von Genund Chromosomendefekten nicht auszuschließen ist. Da beim Klonieren keine Rekombination genetischen Materials stattfindet, läßt sich argumentieren, daß damit ein elementares Recht des neuen Menschen verletzt wird. Man wird darin eine Verletzung seiner körperlichen Unversehrtheit sehen müssen, wodurch nicht nur sein Recht auf Leben, sondern auch seine Menschenwürde verletzt wird. 19 Dieser Punkt wurde deshalb so ausführlich dargestellt, weil es keineswegs nur Vorbehalte gegenüber dem Stand der Technik sind, welche aus ethischer Sicht zur Ablehnung des reproduktiven Klonens führen. Es gibt ja durchaus die Position, das Klonen „zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ oder „bis auf weiteres“ abzulehnen, weil die Technik noch nicht genügend ausgereift und daher sowohl für die Mütter als auch die Kinder mit einem hohen Gesundheitsrisiko belastet sei. Frauen müssen mit einem erhöhten Krebsrisiko (Gebärmutterkrebs) rechnen. Die Klone könnten vorzeitig altern oder an noch nicht erforschten Krankheiten und Behinderungen leiden. Darüber hinaus ist zu bedenken, daß das Grundrecht auf Fortpflanzung, welches die Befürworter des Klonens im Sinne einer libertären „reproduktiven Autonomie“ für sich in Anspruch nehmen, auch dem Klon zusteht. Dessen Fortpflanzungsfähigkeit könnte aber beeinträchtigt sein. Schädigungen seines Genoms – immerhin stammt dieses von einer adulten Körperzelle, deren genetische Qualität gegenüber Keimbahnzellen tendentiell schlechter ist – werden in der nächsten Generation weitervererbt. Noch wichtiger ist der Einwand, daß selbst dann, wenn die Techniken des Klonens im Tiermodell besser ausgereift wären als derzeit, ihre Erprobung am Menschen als ein unzulässiger Menschenversuch anzusehen ist, der mit den fundamentalen Grundsätzen der Medizin- und Forschungsethik im Widerspruch steht. Solche Versuche wären unter keinen Umständen als Heilversuche zu rechtfertigen. Die ungeborenen Kinder scheiden als Subjekt derartiger Experimente aus. Die potentiellen Eltern aber ebenfalls, weil allenfalls der Grund einer vorhandenen Infertilität angeführt werden könnte, für deren Behandlung aber auch andere Möglichkeiten offenstehen. In diesem Zusammenhang muß auch das Recht auf Fortpflanzung bzw. der in der bioethischen Diskussion verwendete Begriff der reproduktiven Autonomie präzisiert werden. Das Recht auf Fortpflanzung ist zunächst ein Abwehrrecht. Im Grundsatz darf kein Mensch an der freien Partnerwahl und an der Zeugung von Nachkommen gehindert werden. Daraus ist aber nicht positiv ein Anspruchsrecht auf eigene Kinder, geschweige denn auf „gesunde“ Kinder abzuleiten. So gesehen gibt es wohl den berechtigten Wunsch nach eigenen Kindern, nicht aber ein Recht auf sie. Abgesehen von solchen grundsätzlichen Erwägungen wären die Gründe bzw. die Ziele des reproduktiven Klonens ethisch zu überprüfen. Die Menschenwürde des Klons würde in jedem Fall verletzt, wenn er nicht um seiner selbst willen, sondern um außerhalb seiner Existenz liegender Zwecke erzeugt und geboren würde. Das wäre z.B. der Fall, wenn Vater oder Mutter des Klons durch eine Kopie ihrer selbst potentielle Unsterblichkeit erlangen wollen, 20 sei es wie bei den Raelianern aus weltanschaulichen Gründen oder sei es, um den Klon als „Ersatzteillager“ für Organe und Gewebe zu verwenden. Die Menschenwürde des Klons wäre auch verletzt, wenn durch ihn ein verstorbener Angehöriger ersetzt werden sollte. Es ist also nicht ein einzelnes Argument, sondern eine ganze Reihe von ethischen Gründen, die gegen das Klonen von Menschen sprechen. Zusammengefaßt bedeutet das reproduktive Klonen eine Verletzung der Menschenwürde, und zwar nicht nur des Klons, sondern auch der in derartige Experimente eingezogenen Frauen. 9. Therapeutisches Klonen Welche ethischen Fragen wirft nun das so genannte therapeutische Klonen auf? Ziel ist die Züchtung von Stammzellen, von Gewebe und vielleicht sogar irgendwann einmal ganzer neuer Organe, die nicht solche Abstoßungsreaktionen auslösen wie Fremdorgane. Wer beispielsweise eine fremde Niere implantiert bekommt, muß sein Leben lang so genannte Immunsuppressiva einnehmen, die erhebliche Nebenwirkungen haben. Ethisch umstritten ist die Anwendung des therapeutischen Klonens auf den Menschen deshalb, weil auch hierbei zunächst menschliches Leben reproduziert wird. Auch das therapeutische Klonen ist also ein reproduktives Klonen. Therapeutisches und reproduktives Klonen unterscheiden sich also nicht hinsichtlich ihrer Technik, sondern lediglich hinsichtlich ihrer Ziele. Umstritten ist, ob es sich bei dem dabei neu entstehenden menschlichen Leben auch um Embryonen handelt, weil sie dasselbe Entwicklungspotential besitzen wie Embryonen, die durch Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstehen. Nur letztere gelten zum Beispiel nach britischem Recht als Embryonen. Klone, die zu therapeutischen Zwecken hergestellt werden, nimmt der Gesetzgeber durch eine Legaldefinition von den menschlichen Embryonen aus. Wenn aber das reproduktive Klonen, also das „Cloning-for-Making-Babies“ möglich sein sollte, erscheint die britische Legaldefinition als willkürlich. Letztlich handelt es sich dann nämlich um die Herstellung und das Verbrauchen von Embryonen zu Forschungszwecken. Im vorigen Abschnitt wurde freilich schon darauf hingewiesen, daß das faktische Entwicklungspotential von durch Zellkerntransfer hergestellten entwicklungsfähigen Zellen nur durch unethische Menschenexperimente festgestellt werden könnte. Bei Tieren ist die Erfolgsrate beim reproduktiven Klonen generell geringer als bei der In-vitro-Fertilisation. 21 Offenbar ist auch bei menschlichen Klonen die Enwicklungsfähigkeit zum lebensfähigen Individuum sowohl aus genetischen als auch aus epigenetischen Gründen massiv eingeschränkt.14 Aus empirischen Gründen läßt sich daher zumindest mit guten Gründen darüber streiten, ob geklonte Zellen generell mit Embryonen ontologisch, moralisch und rechtlich gleichzusetzen sind, was auch ethisch für eine Unterscheidung zwischen therapeutischem und reproduktivem Klonen spricht.15 Ethisch bedenklich bleibt allerdings, daß das „therapeutische Klonen“ Eispenden in großer Zahl zu Forschungszwecken voraussetzt. Abgesehen davon, daß die Rolle und die Sichtweise von Frauen gerade in diesem Bereich der Biomedizin besonders zu erörtern ist, besteht die Gefahr einer Ökonomisierung der Eispende. Die angesprochenen ethischen Bedenken gegen das therapeutische Klonen sprechen aus meiner Sicht dafür, eine offene Diskussion über die Erzeugung von Hybridembryonen zu Forschungszwecken zu führen, wie sie seit kurzem in Großbritannien praktiziert wird. Die Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) hat die Erlaubnis zum Transfer von menschlichen Zellkernen in die Eizellen von Kühen erlaubt, um auf diese Weise Embryonen zu gewinnen, aus denen z.B. Stammzellen für Forschungszwecke gewonnen werden.16 Ein entsprechendes Gesetz soll diese Praxis in Großbritannien künftig regeln. Vorgesehen ist eine Einzelfallentscheidung für jedes einzelne Forschungsprojekt. Gegen die Herstellung von Chimären für Forschungszwecke regt sich international zum Teil heftiger Widerspruch. Das Argument, hier wird die Menschenwürde verletzt, ist schnell bei der Hand. Wie aber schon im Fall von in vitro gezeugten menschlichen Embryonen und Klonen ist die Statusfrage für solche Hybridzellen jedoch keineswegs leicht zu beantworten. Hier fließen erhebliche weltanschauliche und religiöse Vorannahmen in die unterschiedlichen Bewertungen ein. Die Menschenwürde ausschließlich an die menschliche DNA zu binden, ist meines Erachtens ein kruder Biologismus. Mit dem gleichen Argument könnte man überhaupt jede Forschung an menschlichem Gewebe ablehnen. Außerdem müßte die Erzeugung transgener Tiere abgelehnt werden, die schon längst in der Forschung auf dem Gebiet der Xenotranplantation etabliert ist. 14 Vgl. R. Jaenisch, Die Biologie des Kerntransfers und das Potential geklonter embryonaler Stammzellen. Implikationen für die Transplantationstherapie, in: L. Honnefelder/D. Lanzerath (Hg.), Klonen in biomedizinischer Forschung und Reproduktion. Wissenschaftliche Aspekte – Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Grenzen, Bonn 2004, S. 221-249. 15 Vgl. P. Dabrock, in: ders./L. Klinnert/S. Schardien, Menschenwürde und Lebensschutz. Herausforderungen theologischer Bioethik, Gütersloh 2004, S. 212-224; P. Dabrock/J. Ried (Hg.), Therapeutisches Klonen als Herausforderung für die Statusbestimmung des menschlichen Embryos, Paderborn 2005. 16 Vgl. Human Fertilisation and Embryology Authority, Hybrids and Chimeras. A consultation on the ethical and social implications of creating human/animal embryos in research, London 2007, sowie das Authority 22 Aus meiner Sicht stellt die Herstellung von Hybriden für Forschungszwecke eine ethisch verantwortbare Alternative zum sogenannten therapeutischen Klonen dar, zumal es derzeit in beiden Fällen um Grundlagenforschung und keineswegs um den therapeutischen Einsatz beim Menschen geht. Der Einsatz dieser Technik für reproduktionsmedizinische Zwecke verbietet sich allerdings kategorisch. Daran lassen auch die HFEA und der britische Gesetzgeber keinen Zweifel. 10. Schlußbemerkung Eine kurze Bemerkung noch zum Schluß: Meine ethische Position redet keinesfalls einem pragmatischen Opportunismus das Wort, der ethische Standards über Bord wirft, sobald sie sich als ökonomisch hinderlich erweisen. Dies würde dem Verständnis von Verantwortungsethik, das meinen Ausführungen zugrunde liegt, widersprechen. Zur verantwortungsethischen Reflexion gehört freilich auch die umfassende Abwägung der Folgen unseres Tuns und Lassens auf dem Gebiet der Biomedizin. Mir Recht erklärt der Genetiker Jens Reich: „Wir müssen nicht alles mitmachen, was von außen auf uns eindrängt; wir müssen allerdings die Konsequenzen des Verzichts rational abwägen – und dann ertragen.“17 Länder, die Experimente an humanen embryonalen Stammzellen und verbrauchende Embryonenforschung, therapeutisches Klonen oder Forschung an Hybridembyronen ablehnen, können freilich in ein ethisches Dilemma geraten. Es ist nun einmal eine Tatsache, daß im Bereich der somatischen Gentherapie wie im Bereich der Diagnostik viele Fortschritte nur aufgrund von Forschung an Embryonen erzielt werden. Auch die in Deutschland favorisierte Forschung an adulten Stammzellen läßt sich nur durch Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Embryonenforschung vorantreiben. Es stellt sich daher die schwerwiegende Frage, ob ein Verbot jeglicher Embryonenforschung nicht zur Doppelmoral führt. Praktiziert ein Land nicht eine doppelte Moral, wenn es einerseits ein Forschungsverbot erläßt, andererseits aber die Forschungsergebnisse nutzt, die in anderen Ländern erzielt werden? Zum Menschsein des wirklichen Menschen gehört nach biblischer Sicht auch die Erfahrung der Schuld und die Angewiesenheit auf Vergebung. Der biomedizinische Paper der Behörde vom 5.9.20007: „Hybrids and Chimeras: Findings of the Consultation (HFEA [05/09/07] 396). 17 J. Reich, Ein Fest der Forschung. Die Karte des Erbguts liegt vor. Wir müssen lernen sie zu lesen, D IE ZEIT Nr.27, 29.6.2000, S. 1. 23 Fortschritt führt uns in neue Konfliktsituationen, in denen eine Güterabwägung zur Übelabwägung geraten kann. Manche medizinethische Konflikte werden sich gar nicht lösen lassen, sondern führen in die Situation von Schuld und Schuldgefühlen. Das aber ist nicht ein besonderes Kennzeichen der modernen Biomedizin, sondern kennzeichnet nach biblischem Verständnis grundlegend die Situation des sündigen Menschen vor Gott. Eine christliche Verantwortungsethik macht damit Ernst, daß wir nicht jenseits, sondern diesseits von Gut und Böse leben, nicht vor, sondern nach dem Sündenfall. Der Hinweis auf Gott, den Herrn über Leben und Tod, oder die angebliche, in der Praxis aber ständig widerlegte, Unverfügbarkeit des Lebens darf daher nicht dazu mißbraucht werden, die Verantwortung Gott zuzuschieben, wo sie dem Menschen übertragen ist. Wir haben vielmehr immer wieder neu zu fragen, wie wir eingedenk des Geschenkcharakters menschlichen Lebens verantwortlich mit den Möglichkeiten der modernen Hochleistungsmedizin umgehen können. Der häufig vorgebrachte Einwand, der Nutzen oder die Alternativlosigkeit embryonaler Stammzellforschung sei selbst unter Medizinern umstritten, ist als solches kein ethisches Argument. Abgesehen davon, daß neuere Forschungsarbeiten auf Risiken beim therapeutischen Einsatz von adulten Stammzellen hindeuten18, gehört es zu den Ausgangsbedingungen jeder Forschung, daß viele naturwissenschaftliche und medizinische Fragen ungeklärt sind. Wissenschaft lebt nun einmal von offenen Fragen. Wer von der Forschung vorab Erfolgsgarantien verlangt, stellt die Prinzipien der Wissenschaft auf den Kopf. Naturwissenschaftliche Prognosen und ethische Argumentationsweisen müssen schon um der methodischen Redlichkeit willen auseinandergehalten werden. Sehr wohl sind die naturwissenschaftliche und die medizinische Forschung einer ethischen Betrachtung zu unterziehen. Auf dem Gebiet der Forschungsethik sind vermehrte Anstrengungen notwendig. Den naturwissenschaftlich und medizinisch immanenten Streit über die Erfolgsaussichten bestimmter Forschungsansätze aber sollte die Ethik der scientific community überlassen. Weil aber die Frage nach dem Status des Embryos keineswegs, wie kirchliche Stellungnahmen immer wieder unterstellen, für die ethische Urteilsbildung hinreichend ist, ist auch von einer christlichen Ethik zu verlangen, daß sie die eigenen Folgen bedenkt. Sowohl 18 Vgl. M. Sata in: Nature Medicine, Vol. 8, 2002, S. 403, der zu dem Schluß gelangt, daß Stammzellen das Entstehen von Atherosklerose fördern können. Zweifel am therapeutischen Nutzen adulter Stammzellen nährt auch ein Bericht von H. Pearson in: Nature online vom 14.3.2002 (http://www.nature.com/nsu/nsu_pf/020311/020311-5.html), wonach die vermeintlich hohe Plastizität von adulten Stammzellen, sich in andere Zelltypen verwandeln zu können, ein Trugschluß aufgrund einer 24 das biomedizinische Tun als auch das Unterlassen können mit Schuld behaftet sein. Dies allen Verantwortlichen bewußt zu machen, ist die besondere Aufgabe der Kirchen. Christliche Ethik richtet sich an den wirklichen Menschen, d.h. an den Menschen, der diesseits des Sündenfalls lebt. Zumindest evangelische Ethik rechnet weniger mit der Evidenz als vielmehr mit der Verborgenheit des Guten, welche die ethische Entscheidung im Einzelfall schwermacht.19 Vor allem aber läßt sie sich von der Gewißheit der Rechtfertigung des Sünders leiten, in welcher der Mut zur Verantwortungsübernahme ihren letzten Grund hat. Autor O. Univ.-Prof. Dr. Ulrich H.J. Körtner, Vorstand des Instituts für Systematische Theologie, Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, Schenkenstr. 8-10, 1010 Wien, E-Mail: [email protected]. Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Universität Wien, Spitalgasse 2-4, 1090 Wien, http://www.ierm.at/. Mitglied der österreichischen Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. Homepage: https://public.univie.ac.at/index.php?id=16835 verkürzten Analyse sein könnte. Außerdem haben adulte Stammzellen möglicherweise wie embryonale ein cancerogenes Potential. 19 Vgl. D. Bonhoeffer, Ethik, hg. v. I. Tödt u.a. (DBW 6), Gütersloh 21998, S. 218-244 (Die Geschichte und das Gute). 25