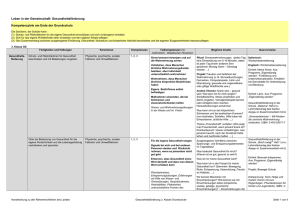

Nationales Gesundheitsziel

Werbung