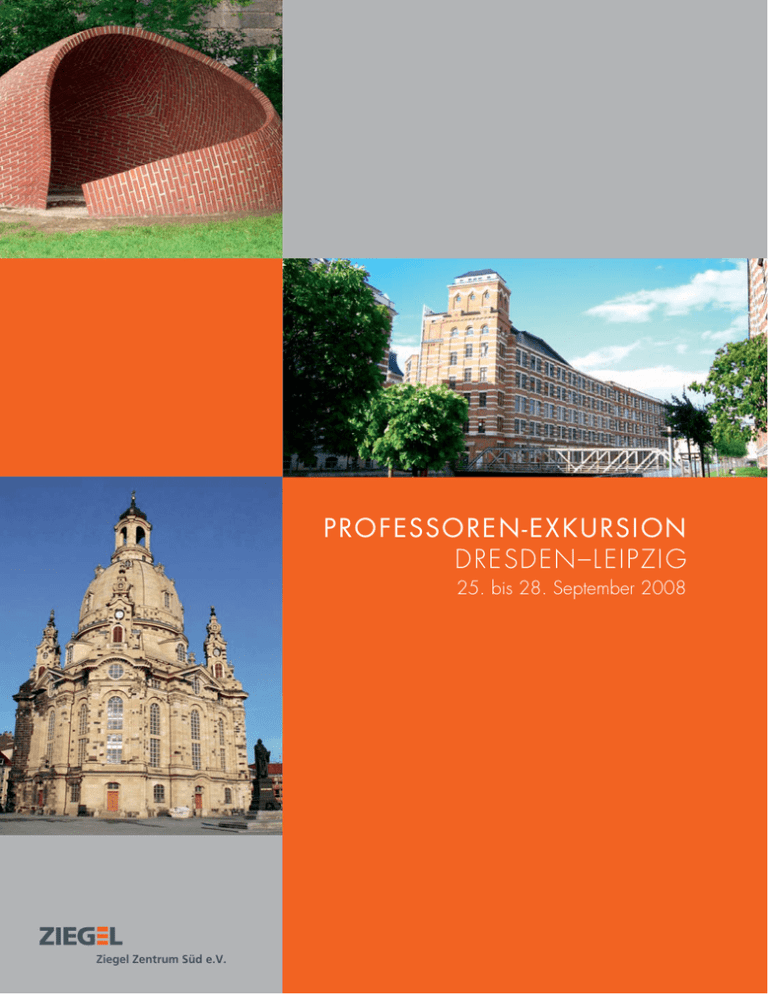

Dresden-Leipzig

Werbung