als Kopie - Tierisch

Werbung

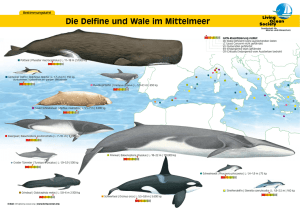

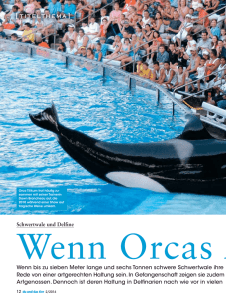

36 Tages-Anzeiger – Mittwoch, 16. November 2011 Wissen Sterben die Delfinarien aus? Der Tod zweier Delfine im Conny-Land hat die Diskussion über die Zoohaltung der intelligenten Tiere neu lanciert. Forscher glauben schon länger, dass Gefangenschaft für die Tiere schädlich ist. Von Barbara Reye Seit Jahren kämpfen Tierschützer für die Schliessung von Delfinarien. Mit Erfolg: In Grossbritannien gibt es keine Delfinshows mehr und in Deutschland derzeit nur noch drei Standorte, an denen ­dressierte Tümmler zu sehen sind. Ende nächsten Jahres sind es nur noch zwei, wenn auch die vier Delfine aus dem ­Allwetterzoo Münster im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms abgegeben werden. Denn in Münster fehlen die Investitionsmittel für eine Modernisierung der über 37 Jahre alten Anlage. Künftig sollen dort See­ löwen das Delfin-Programm ersetzen. Im Kreuzfeuer der Kritik steht auch der Schweizer Bodensee-Freizeitpark Conny-Land. Nach dem Tod des 8-jäh­ rigen Delfins Shadow, der aus eigener Zucht stammte, ist innerhalb von einer Woche nun auch der etwa 30-jährige Chelmers gestorben, der ein Wildfang war und 1987 aus Florida importiert wurde. «Wir wissen noch nicht, ob die zwei Fälle einen Zusammenhang haben oder zufällig kurz hintereinander passiert sind», sagt der Kantonstierarzt Paul Witzig. Man müsse jetzt erst einmal ­abwarten, was die histologischen und ­weitergehenden Untersuchungen der Kadaver ergeben würden. Doch dies sei recht aufwendig und brauche Zeit. Delfinarien in Europa Schliessungen in den 90er-Jahren Gemäss einem kürzlich erschienenen Report der englischen Walschutzorganisation WDCS (nicht zu verwechseln mit der deutschen Organisation WDSF) gibt es in der EU noch 34 Delfinarien. In 13 der 27 Mitgliedsstaaten werden keine Delfine in Gefangenschaft gehalten, so in Österreich und Ungarn. In Zypern und Slowenien ist die Haltung von Walen zu kommerziellen Zwecken gänzlich verboten. Speziell ist die Situation in Grossbritannien, wo bis Ende der 80er-Jahre rund drei Dutzend Delfinarien um die Gunst des Publikums buhlten. Nach einer Verschärfung der Bewilligungsstandards schlossen alle Delfinarien ihre Türen. In Deutschland haben seit 1991 sechs Delfinarien aufgegeben. Heute gibt es noch Delfinzoos in Duisburg, Nürnberg und Münster, das jedoch 2012 auch geschlossen werden soll. Neue Delfinarien sind seit 2000 vor allem in Feriendestinationen Südund Osteuropas, vor allem auch in der Türkei, entstanden. (mma) Hamburger Forscherin herausgefunden, dass der Guyana-Delfin, der flache Küstenregionen und Flussdeltas Südamerikas bewohnt, einen sechsten Sinn hat. «Er hat an seiner Schnauze Elektrorezeptoren, die sich aus den Follikeln von Barthaaren entwickelt haben», sagt Nicole Czech-Damal. Damit könne er auch noch im Sand vergrabene Beutetiere am Meeresgrund aufspüren und die durch Bewegung erzeugten elek­ trischen Felder wahrnehmen. Dies sei erstaunlich, da man bisher immer an­ genommen habe, dass Delfine nur ­mithilfe der Echo-Ortung ihre Beute ­finden würden. Für Artenschutz sensibilisieren Sind Delfinarien ein Auslaufmodell? Nicht mehr zeitgemäss? «Es kommt immer ganz darauf an, wie die Delfine gehalten werden und wo sie ursprünglich herkommen», sagt die Delfinforscherin Nicole Czech-Damal von der Universität Hamburg. Ob sie also bereits in Gefangenschaft geboren seien oder es sich um Wildfänge handle. Sie könne deshalb immer beide Seiten verstehen und sei nicht so radikal wie manche Tierschützer, erklärt die Hamburger Zoologin. Denn Delfinarien könnten die Besucher auch für das Thema sensibilisieren, sodass letztlich mehr für die Arterhaltung und auch gegen die Massenabschlachtungen von Delfinen wie etwa in Japan getan werden könne. Delfine sind ein Publikumsmagnet, da sie aufgrund ihrer angehobenen Mundwinkel scheinbar immer lächeln. «Auch noch wenn sie leiden oder sterben», sagt Michael Krützen von der ­Universität Zürich, der Delfine in der Shark Bay, 900 Kilometer nördlich von Australien, in freier Wildnis erforscht. Deshalb würden viele Besucher in ­Del­ finarien irrtümlicherweise meinen, dass es den Tieren in den engen Becken gut gehe. Was ein Trugschluss sei. Säugetiere mit grossem Hirn Erst im vergangenen Jahr hat die Ver­ haltensbiologin Lori Marino von der Emory University in Atlanta an der Jahrestagung der amerikanischen Wissen- Kämpfe unter Artgenossen Delfine sind Publikumsmagnete, weil sie scheinbar immer lächeln. Foto: Aurora, Keystone Delfine haben ähnlich wie Menschen sehr komplexe soziale Netzwerke. Aber sie bleiben Raubtiere. schaften (AAAS) in San Diego betont, dass es für Tiere mit so hohen ­kognitiven Fähigkeiten vermutlich gesundheitsschädlich sei, wenn sie in ­Gefangenschaft gehalten werden. Gemessen an ihrer Körpergrösse haben Delfine etwas weniger Hirnmasse als der Mensch. Dafür ist das Gehirn aber stärker gefaltet und hat eine grössere Oberfläche. Das Hirn der Delfine ist fünfmal grösser, als es im Vergleich zu ihrer ­Körpergrösse zu erwarten wäre. Beim Menschen ist es siebenmal grösser. «Die Tiere dürften deshalb auch nicht einfach in Tiershows vermarktet und zu diesen Zwecken gefangen werden», sagt Michael Krützen. Denn sie seien nicht nur äusserst clever, sondern haben auch Kultur. Zusammen mit australischen Kollegen habe er beobachtet, wie einige Delfine für die Futtersuche Werkzeuge verwenden. Dazu lösen sie Schwämme vom Meeresboden ab und stülpen diese über ihre Schnauze. Die Schwämme dienen ihnen als eine Art Handschuh, um ihre Schnauze bei der Futtersuche im Boden gut zu schützen. Interessant ist, dass dies ein von der Delfinmutter erlerntes Verhalten ist. Die Kälber eignen es sich erst im Alter von ungefähr drei Jahren an. Doch Delfine, von denen es ins­ gesamt 40 Arten gibt, haben offenbar noch mehr Tricks parat. So hat die Delfine verblüffen die Forscher immer wieder. Denn sie haben ähnlich wie Menschen sehr komplexe soziale Netzwerke. «Sie erkennen ihre Freunde, kümmern sich um diese sowie auch um ihre Familienangehörigen», sagt Michael Krützen. Dennoch seien es weiterhin Raubtiere, und sie bekämpften sich auch untereinander. «Sie können sich beissen, unter Wasser drücken und verscheuchen», sagt der Zürcher Forscher. Deshalb sei es auch nicht art­gerecht, in einem Delfinarium wildfremde Tiere in einem Becken zusammenzupferchen und auf die Sozialstruktur keine Rücksicht zu nehmen. Denn Delfine könnten sich dort nicht mehr auf natürliche Art und Weise aus dem Weg gehen. Weitere Berichte zum Delfinarium im Conny-Land auf Seite 3 Videos Delfin-Videos iPhone: Tagi-App auf TA+ Mobile: SMS mit Text Plus an 4488 Materie aus den ersten Minuten nach dem Urknall entdeckt Bei der Analyse von Licht aus dem Weltall bestätigen Forscher die Urknalltheorie. Von Till Mundzeck (DPA) Erstmals haben Astronomen unberührte Urmaterie aus den ersten Minuten des Urknalls aufgespürt. Die fernen kosmischen Gaswolken besitzen noch die ursprüngliche Zusammensetzung aus Wasserstoff und Helium ohne schwerere chemische Elemente. Die Gruppe um Michele Fumagalli von der Universität von Kalifornien in Santa Cruz stellt ihre Entdeckung im US-Fachblatt «Science» vor. «Das ist der erste Beleg, der voll mit der Zusammensetzung des ursprünglichen Gases übereinstimmt, wie sie von der Urknalltheorie vorhergesagt wird», erklärt Fumagalli. Der gängigen Vorstellung zufolge sind im Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren nur die beiden leichtesten chemischen Elemente Wasserstoff und Helium entstanden sowie Spuren von Lithium und Bor. Alle schwereren Elemente mussten erst im Laufe der Zeit durch das Kernfusionsfeuer und die Supernova-Explosionen von Sternen geschaffen werden. Dabei wurden die leichten Atomkerne nach und nach zu immer schwereren verschmolzen. Auch sämtliche Kohlenstoff-, Kalzium- und Eisenatome, aus denen Menschen, Pflanzen und Tiere bestehen, sind irgendwann in längst verloschenen Sonnen gebacken worden. Am Anfang gab es nur Wasserstoff und Helium. Unberührte Urmaterie Die Forscher nutzten das Licht ferner Quasare für ihre Entdeckung. Quasare sind hell strahlende aktive Galaxien, die wegen ihrer enormen Entfernung punktförmig wie Sterne erscheinen (quasistellare Objekte). Sie gehören zu den hellsten Objekten im Universum. Im Licht der Quasare stiessen die Astronomen auf die unverfälschte Urmaterie. Die Quasare durchleuchten dabei von hinten die urtümlichen Gaswolken, die rund zwölf Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Wegen dieser gigantischen Distanz erscheinen die Wolken so, wie sie etwa zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall ausgesehen haben – das Licht war von ihnen zu uns rund zwölf Milliarden Jahre unterwegs. Jedes chemische Element verschluckt Strahlung bestimmter Wellenlängen und hinterlässt so einen charakteristischen «Fingerabdruck». «Wir sehen Absorptionslinien im Spektrum dort, wo das Licht vom Gas verschluckt wurde, und das erlaubt uns, die chemische Zusammensetzung des Gases zu messen», erläutert Fumagalli. «Das Fehlen von Metallen sagt uns, dass dieses Gas ursprünglich ist», erläutert sie. Die Entdeckung belegt damit nicht nur die Theorie von der Entstehung der Elemente, sondern zeigt, dass es zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall noch völlig unberührte Urmaterie gab. Ein anderes Astronomenteam entdeckte dagegen bei der Analyse eines starken Gammablitzes in zwei jungen Galaxien aus derselben Epoche erstaunlich viele schwere Elemente. Der Gammablitz durchleuchtete die beiden Galaxien, die auch rund zwölf Milliarden Lichtjahre entfernt sind, und zeigt deren chemische Zusammensetzung daher ebenfalls zu einer Zeit, als der Kosmos erst knapp zwei Milliarden Jahre alt war. Demnach besassen die beiden neu entdeckten Welteninseln bereits damals einen höheren Anteil schwerer Elemente als unsere Sonne heute, wie die Forscher um Sandra Savaglio vom Max- Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching bei München im britischen Fachblatt «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (MNRAS) berichten. Zwei metallhaltige Galaxien Die Astronomen untersuchten einen Gammastrahlenausbruch (GRB), den das Weltraumteleskop «Fermi» der Nasa im März 2009 aufgezeichnet hatte. Mit dem «Very Large Telescope» (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO beobachteten die Forscher das Nachleuchten dieses Blitzes. «Diese Galaxien enthielten mehr schwere Elemente, als je zuvor in einer Galaxie in einer so frühen Phase des Universums beobachtet wurden», berichten die Forscher. Möglicherweise seien die jungen Galaxien gerade im Begriff gewesen zu verschmelzen, vermuten die Forscher. Bei der Verschmelzung von Galaxien wird regelmässig die Neubildung von Sternen angekurbelt. «Mich fasziniert, dass die Metallizität zu dieser Zeit um den Faktor von einer Million schwankte», sagt Fumagalli. «Es gab Orte, wo reichlich Metalle vorkamen, und es gab Orte, wo das Gas seit Anbeginn der Zeit unverändert war.» Atomausstieg wäre finanzierbar Eine ETH-Studie zeigt: Die Schweiz könnte den Atomausstieg verkraften. Von Martin Läubli Die ETH Zürich hat ein ambivalentes Verhältnis zum Ausstieg aus der Kernkraft. Es ist keine Woche her, seit ETHStudenten harsch die Schulleitung kritisierten: Die ETH Zürich bezieht seit Anfang Jahr aus ökonomischen Gründen keinen Ökostrom mehr, sondern zieht Atomstrom vor. Im Mittelpunkt stand ETH-Präsident Ralph Eichler, Atomphysiker und Skeptiker der Energiewende. Ohne Getöse hingegen wurde nun auf der Website des Energy Science Center (ESC) der ETH eine Studie veröffentlicht, die mithilfe von Modellrechnungen aufzeigt, dass der Umbau der Schweizer Energieversorgung auch ohne Kernkraft technologisch bis zum Jahr 2050 möglich und volkswirtschaftlich verkraftbar ist – ohne dabei das Klimaziel einer maximalen Erwärmung der Erde von 2 Grad aufzugeben. Dieser Befund ist zwar keineswegs neu. Trotzdem ist die Studie bemerkenswert, weil die Autoren, Professoren verschiedener Disziplinen, anhand von Sensitivitätsrechnungen die Kernaussagen als robust und verlässlich einschätzen. Zumal, wie die Autoren ausführen, «technologische» Abschätzungen und Wirtschaftlichkeitsrechnungen für solch lange Zeitperioden mit grösseren Unsicherheiten behaftet seien. Vorteil Wasserkraft Nimmt man die neue ETH-Studie als Zukunftsmodell, dann beträgt die Stromnachfrage in 40 Jahren bei einem durchschnittlichen Bevölkerungsanstieg und einem moderaten Zuwachs des Einkommens pro Kopf jährlich etwa 79 Terawattstunden – heute verbrauchen wir 63 Terawattstunden. Dieser Anstieg wird, so die Schätzungen, unter anderem durch die notwendige Elektrifizierung der Energie wie etwa den Ersatz der Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen und den Zuwachs von Elektroautos im Verkehr entstehen. Denn orientiert sich die Schweiz am globalen Klimaziel, der Erderwärmung von maximal 2 Grad, so muss der jährliche CO2-Ausstoss von 40 Millionen Tonnen auf 14 Millionen reduziert werden. Die Autoren der Studie stellen sich «realistisch» folgendes Stromangebot in der Schweiz im Jahr 2050 vor: knapp 50 Prozent Wasserkraft, 15 bis 20 Prozent Fotovoltaik, 6 bis 10 Prozent Biomasse, 0 bis 10 Prozent Geothermie, 3 bis 5 Prozent Windkraft sowie 0 bis 20 Prozent Gaskraftwerke mit CO2-Abtrennung oder Stromimporte. Die Schweiz habe den Vorteil, in Zukunft über genügend Speicherseen und Pumpspeicherkraftwerke zu verfügen. Das erleichtere die Integration von schwankenden Energiequellen wie Sonne und Wind ins Gesamtenergiesystem. Die Autoren gehen zudem davon aus, dass die Stromproduktion künftig durch intelligente Steuerungen effizient geregelt wird. Die Gestehungskosten in diesem Szenario würden im Vergleich zum heutigen Mix maximal um 30 Prozent ansteigen. Nicht auf die Äste hinauslassen wollen sich die Autoren beim Netzausbau; hier seien Kostenschätzungen schwierig. Mehr Energieforschung Diese Zahlen lesen sich vielversprechend. Ohne eine grosse konzentrierte gesellschaftliche Anstrengung sei die Energiewende allerdings nicht zu erreichen. ETH-Präsident Ralph Eichler spricht in seinem eben erschienenen «Newsletter des ETH-Präsidenten» davon, dass der «Teufel im Detail» stecke. Wir wüssten heute noch nicht konkret, «welche Arten der Energieumwandlung, verknüpft mit welchen gesellschaftlichen Verhaltensänderungen, die Lücke der Kernenergie ersetzen werden». So will Eichler lieber vorläufig auf Atomstrom setzen und das gesparte Geld der Erforschung alternativer Energien zur Verfügung stellen. Ein Aufbruchsignal an die Gesellschaft war das zwar nicht. Zumindest hat die ETH in den letzten Jahren zusätzliche Professuren in der Energieforschung eingesetzt. Weitere sind geplant: zwei Lehrstühle für Geothermie sowie sechs Professuren für nachhaltiges Bauen, die teilweise ihre Arbeit schon aufgenommen haben.